Стратегия авангарда выражалась в отрицании надоевших избитых традиций, хотя не могло быть отвергнуто полностью всё великолепие прошлых веков! Интеллектуальное искусство педантичных эстетов Уайльда и Бердслея с их восхитительными и остроумными художественными новациями всё же не обошлось без красоты чистых линий и наследия античности. «Искусство для искусства» во многом строилось на парадоксальности, и, глядя сегодня на изысканные образы Бердслея, мы всё ещё чувствуем тонкое дыхание уходящего романтизма и роковое приближение прекрасно-ужасного сюрреализма. Как странно это сочетание отразилось в их собственных судьбах…

Двух ярчайших представителей английского эстетического движения Оскара Уайльда (1854–1900) и Обри Бердслея (1872–1898), взгляды и творчество которых олицетворяли наступление эпохи модерна, в России открыли в 1890-х, а пик популярности обоих пришёлся на 1900-е. Журнал «Северный вестник» познакомил читателей с Уайльдом, а чуть позже художники объединения «Мир искусства» – с Бердслеем, который уже ассоциировался у публики с уайльдовской «Саломеей», вышедшей в 1891-м с его иллюстрациями. «Портрет Дориана Грея» становится культовым романом – с 1900 по 1910 год он издаётся у нас семь раз!

Активную популяризацию британцам обеспечили литературно-художественные журналы Серебряного века «Аполлон», «Весы», «Золотое руно». Графические фантазии Бердслея дали мощный энергетический заряд многочисленным последователям его творческих экспериментов, фактически перенявшим оформительскую манеру и эклектичный стиль британца. Заметим, что петербургская и московская версии «бердслианства» и «уайльдизма» различаются между собой, поскольку восприятие и интерпретация декаданса, символизма и английского эстетизма были в обеих столицах также различны. Почитателями, переводчиками и последователями Уайльда были В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок, А. Белый, Н. Гумилёв. Последователями Бердслея – К. Сомов, Л. Бакст, Н. Феофилактов, Д. Митрохин, А. Ремизова-Васильева (Мисс), С. Лодыгин и другие, чьи работы включены в экспозицию. В театре к их произведениям обратились В. Мейерхольд, А. Экстер, А. Таиров, Н. Евреинов, Н. Калмаков, С. Дягилев, М. Фокин, А. Глазунов. Ида Рубинштейн, Алиса Коонен и Наталья Волохова репетировали Саломею на сцене, но премьеры всех трёх постановок так и не состоялись (на выставке – эскизы костюмов и декораций, фотографии), зато в кино появилась немая фильма режиссёра Чарльза Брайанта «Саломея» (1923, США) с русской эмигранткой Аллой Назимовой в заглавной роли (в ГМИИ фильм также можно сейчас увидеть!). К большому сожалению, не дошли до нас первые русские киноверсии произведений Уайльда, созданные Всеволодом Мейерхольдом и Вячеславом Туржанским.

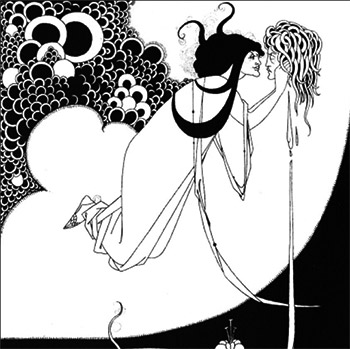

В многочисленных залах музейной экспозиции представлены: основная прижизненная иконография Уайльда и Бердслея, фотографии, рукописи (например, черновик стихотворения «In the Gold Room. Harmony» (1881), включённого в первый поэтический сборник Уайльда), экземпляр первого издания «Баллады Редингской тюрьмы» (1898) с правками автора и рукописный отрывок из неё, подаренный русскому переводчику и биографу писателя К.И. Чуковскому литературным душеприказчиком Уайльда Робертом Россом (Рукописный отдел РГБ). Иллюстрации к трагедии Шекспира «Гамлет», комедии Аристофана «Лисистрата», карикатуры на деятелей театра и политиков и, конечно, к пьесе «Саломея», связавшей Уайльда и Бердслея редчайшим в истории искусства узлом конгениальности, – первое английское издание, принёсшее книге и её авторам всемирную славу.

Автор идеи выставки и один из её кураторов Зинаида Бонами ответила на вопросы «ЛГ»:

– Не столько хронологически и эстетически, сколько идеологически можно ли считать Уайльда и Бердслея наследниками прерафаэлитов? Является ли их творчество принципиальным ответом предыдущему поколению художников или это принятие эстафеты, продолжение уже начатого курса в искусстве?

– Не столько хронологически и эстетически, сколько идеологически можно ли считать Уайльда и Бердслея наследниками прерафаэлитов? Является ли их творчество принципиальным ответом предыдущему поколению художников или это принятие эстафеты, продолжение уже начатого курса в искусстве?

– Думаю, что всё-таки они находятся в рамках собственной художественной программы. Но тем не менее эти художественные явления очень близки между собой и находятся в одном кругу. Уайльд и Бердслей взяли общую теоретическую основу прерафаэлитов и были прямыми учениками некоторых из них. Да, с одной стороны, конечно, это наследование каких-то традиций викторианского искусства, но с другой – они явились его разрушителями, отвергающими его отношение к разности понятий – «искусство» и «мораль». То нравственное начало, которое обязательной чертой было в викторианском искусстве, было отвергнуто имморализмом. Получалось, что «искусство» и «мораль», «красота» и «мораль» – не всегда взаимосвязанные понятия.

– Один из афоризмов «великолепного Оскара»: «Только с сильными, идеальными стремлениями люди могут низко падать нравственно»…

– В своих эссе, которые сделали его теоретиком английского эстетизма, например, «Душа человека при социализме», Уайльд оказывается очень близким к социальным вопросам. Он исследует проблемы эмансипации, поскольку викторианская Англия отводила очень мало прав женщинам, не допуская их духовного роста.

– Он где-то сострил: «Женщины находятся в гораздо более выгодном положении, чем мужчины: для них существует больше запретов».

– Он вообще интересуется возможностями развития человека, личности, рассуждая не только с точки зрения людей искусства, но и людей из рабочей среды. Известно, что, выйдя из тюрьмы, он немедленно отправился подавать письмо по поводу нахождения в тюрьме детей. Словом, несмотря на внешний образ человека, пребывающего всецело только в рамках искусства, тем не менее Уайльд был достаточно внедрён в вопросы социальных явлений, которые его окружали в реальной жизни.

– При всей трагичности его жизненных перипетий он не терял самоиронии: «Испорченного человека из меня не вышло»…

– Его наиболее известная драматургия построена на диалогах, демонстрирующих циничное отношение к жизни. На основе этого много говорится об отходе Уайльда от нравственных ценностей в искусстве. Однако от исследователей его текстов часто можно услышать о том, что даже построение его пьес неизбежно выводит читателя на нравственные принципы. Особенно его поздние вещи подтверждают факт переосмысления прежней позиции.

– Но это уже на закате жизни…

– Да, но вся его жизнь совпала с периодом протестного искусства и была его частью! Декадентское миропонимание перевернуло традиционное реалистическое искусство, и очень многое в новом искусстве носило характер эпатажа, эксцентричности, метафорической позы. И это надо иметь в виду, осмысливая как тексты Уайльда, так и его поведение.

– Выставка построена на идее влияния искусства Уайльда и Бердслея на русское искусство, а влияние русской культуры на них имело место?

– Из современных им русских писателей, скажем, Уайльд читал по-французски, которым прекрасно владел с детства, книги Достоевского, Тургенева и Толстого. Причём Тургенева он ценил более всех. Он даже сориентирован в русской реальности! В молодые годы он написал пьесу «Нигилисты» – о Вере Засулич, которая по сюжету влюбляется в русского царя. Уайльд – великий читатель книг! Прекрасный знаток классики, в частности и русской. В Париже, в его последнем пристанище, в номере отеля была оборудована полка с книгами, в числе которых – «Воскресение» Толстого.

– Экспонируется графический цикл Бердслея к рыцарскому роману Томаса Мэлори «Смерть короля Артура», который также иллюстрировали прерафаэлиты…

– Да, исторические сюжеты не только являлись источником вдохновения, но и влияли на формирование национального романтического стиля, который впоследствии придёт в художественные традиции и других стран. Бердслей был очень сильным человеком вопреки своему слабому здоровью (он с детства страдал от туберкулёза и прожил всего 25 лет. – Авт.). Он многое черпает из литературы, посещает музеи и национальную галерею – мы видим в его работах близость к образам Ренессанса. И с прерафаэлитами его сближало многое, в том числе и книга Томаса Мэлори.

– Предшественниками эстетизма явились прерафаэлиты, которые также выступили против закостенелости искусства и взывали к морали общества, обличая в своих работах упадок нравов. Но здесь мы видим взывание к морали в более усугублённой форме. Очевидно, влияние прерафаэлитов на этическое поведение современников не было настолько сильным, как хотелось и предполагалось, красота их работ затмила социальный аспект, и потребовалось движение более радикальное…

– Да, вы совершенно правы. Прерафаэлиты начали с поиска новых визуальных образов, обращаясь к искусству более раннего времени. Уайльд – человек чрезвычайно образованный, эрудит, выпускник классического отделения Оксфорда, ещё с юных лет впитавший в себя принципы высокого искусства…

– …которые ему захотелось поломать. При этом он утверждал, что «Искусство – единственная серьёзная вещь в мире…»

– Движение в сторону нового принимало иногда радикальные формы. Уайльд также говорил, что в искусстве каждое следующее поколение убивает своих отцов. Но эти перемены для него имеют самоценность, потому что искусство, таким образом, развивается не от жизни, а от самого движения в искусстве. По мнению Уайльда, искусство должно влиять на природу, а не природа – на искусство. Искусство должно влиять на жизнь…

Выставка работает до 1 декабря