Александр Измайлов

Богата земля красноярская талантами – поэты, художники, прозаики, певцы… Всех не перечесть. К числу замечательных имён, которыми совершенно справедливо гордится наш край, относится и имя писателя Анатолия Ефимовича Зябрева, столетие со дня рождения которого мы будем отмечать в следующем, 2026 году.

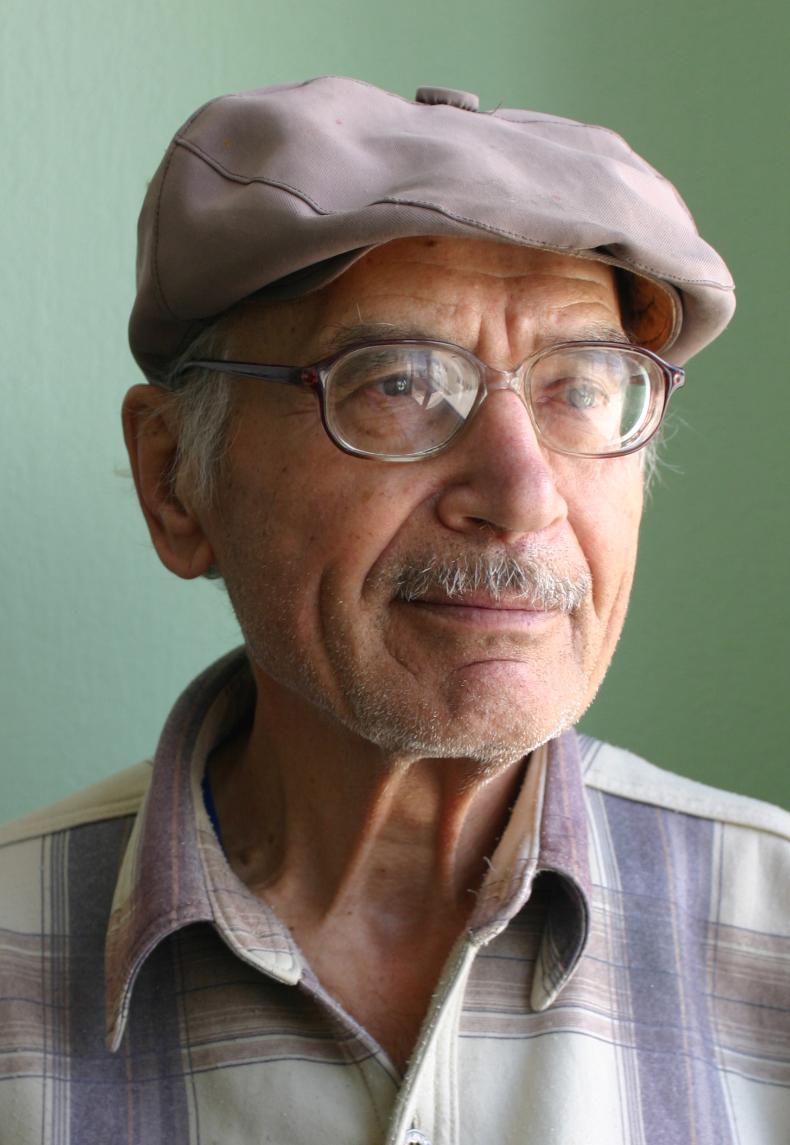

Анатолия Зябрева, несмотря на вызывающую уважение дату, можно смело назвать нашим современником. Он ушёл из жизни не так давно – в 2021 году, не дожив всего три месяца до своего девяностопятилетия. И буквально вплоть до последних своих дней занимался творчеством. Тамара Фёдоровна, вдова писателя, многолетняя его спутница (а прожили они вместе ни много ни мало – 54 года!), до сих пор продолжает работать с его рукописями, оставшимися в компьютере, готовить их к изданию и – издавать. Сейчас она занята подготовкой к публикации автобиографического РОМАНА писателя «Дорога в легенду».

А биография у Анатолия Ефимовича, как, впрочем, и у большинства тех, чьи детство и молодость пришлись на трудные предвоенные и военные годы, получилась непростой, с которой действительно впору книги писать или снимать фильмы.

Родился будущий писатель 26 октября 1926 года в посёлке Никольск на севере Новосибирской области. В 1937 году, когда мальчику исполнилось 11 лет, его жизнь преподносит первое серьёзное испытание: его отец, председатель колхоза, репрессирован и осужден на 10 лет. Именно в этом в году для Анатолия Зябрева заканчивается детство. Чтобы прокормиться самому и помочь семье, он начинает промышлять охотой: летом на пернатую дичь, зимой – на пушного зверя.

После окончания школы-семилетки из-за тяжёлого семейного положения ни о каком-либо продолжении учёбы речи не шло. Однако ни на одном предприятии из тех, куда удавалось устроиться молодому человеку, надолго задержаться не получилось – стоило только руководству узнать, что он сын репрессированного, его тут же увольняли.

Начало Великой Отечественной войны застало Анатолия Зябрева на Новосибирском оборонном заводе, где он работал электросварщиком. А в 1942 году судьба сделала ещё один крутой поворот. Перед уходом на фронт старший брат Василий отдал младшему брату свои продуктовые карточки. И Анатолий, вместо того, чтобы их сдать, их отоварил. А полученный по ним хлеб съел – слишком уж голодное было время, слишком уж хотелось есть. Когда этот невинный обман раскрылся, Анатолия осудили и отправили отбывать наказание в Томскую трудовую колонию для несовершеннолетних. Откуда ещё через два года, в неполных восемнадцать лет, он был направлен на фронт.

С войны Василий не вернулся – пропал без вести под Сталинградом. А вот к его младшему брату судьба оказалась более милостива. Анатолий попал в войска НКВД, где добросовестно отслужил с 1944 года по 1949. Вместе со своим подразделением прошёл Венгрию, Болгарию, Австрию, Румынию, Германию, участвовал во многих спецоперациях. Однако, как сын репрессированного, к медалям и орденам он представлен не был, а на память о тех далёких годах у Анатолия Ефимовича остались лишь несколько фронтовых фотографий, которые и по сию пору бережно хранятся в семье Зябревых. И именно тогда же, на фронте, Анатолий Зябрев начал писать свои первые рассказы.

После демобилизации принимал участие в строительстве стратегически важной для страны железной дороги Абакан – Тайшет, потом вернулся в Новосибирск на свой завод, где и продолжил свои литературные опыты. Первый же его очерк про рабочего был опубликован, а самому Зябреву предложили перейти на работу в заводскую многотиражку. Так началась его журналистская и писательская карьера.

Последующие годы Анатолий Ефимович работал не только в заводской, но и в городской газете Новосибирска, много писал, активно печатался. Первый рассказ, напечатанный в журнале «Сибирские огни», назывался «Когда бабушка спит», после было написано ещё более десятка рассказов, из которых впоследствии сформировалась первая книга писателя, изданная в 1959 году – сборник рассказов для детей «Толька-охотник».

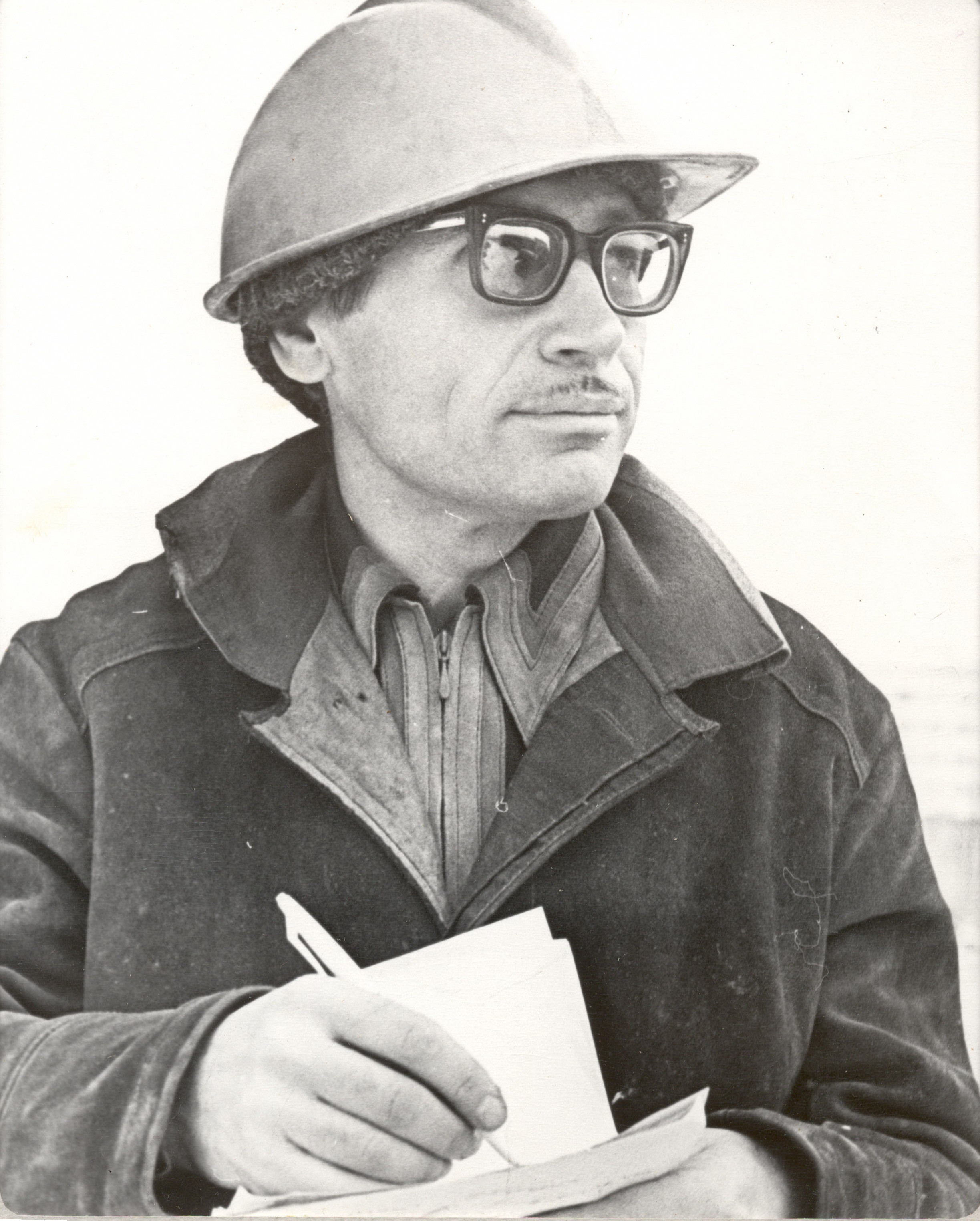

Ещё один крутой поворот – 1960 год, когда по рекомендации журнала «Сибирские огни» Анатолий Ефимович отправился на строительство Красноярской ГЭС для сбора материала о гидростроителях. С той поры до самых последних дней жизни судьба Анатолия Зябрева была тесно переплетена с нашим краем. На Красноярской ГЭС он написал книгу о строителях – «Енисейские тетради». В неё вошли очерки о людях, самоотверженному труду которых мы обязаны возведением одной из крупнейших гидроэлектростанций планеты.

Творческий подход к порученному ему делу у Анатолия Ефимовича был особенным, не похожим ни на чей другой. Ему было мало одних только бесед и интервью с рабочими – он предпочитал познавать стройку изнутри, для чего записался в бригаду строителей и наравне с новыми товарищами возводил ГЭС.

Каждое название главы цикла свидетельствует об определённом этапе строительства и в то же время профессии автора: «Записки разнорабочего», «Записки бетонщика», «Записки монтажника», «Записки эксплуатационника». Повествование посвящено трудовому подвигу строителей ГЭС. Его герои приехали на стройку «чтобы сделать в жизни главное». Они горды, что им доверили такое большое дело – строить величайшую в мире ГЭС.

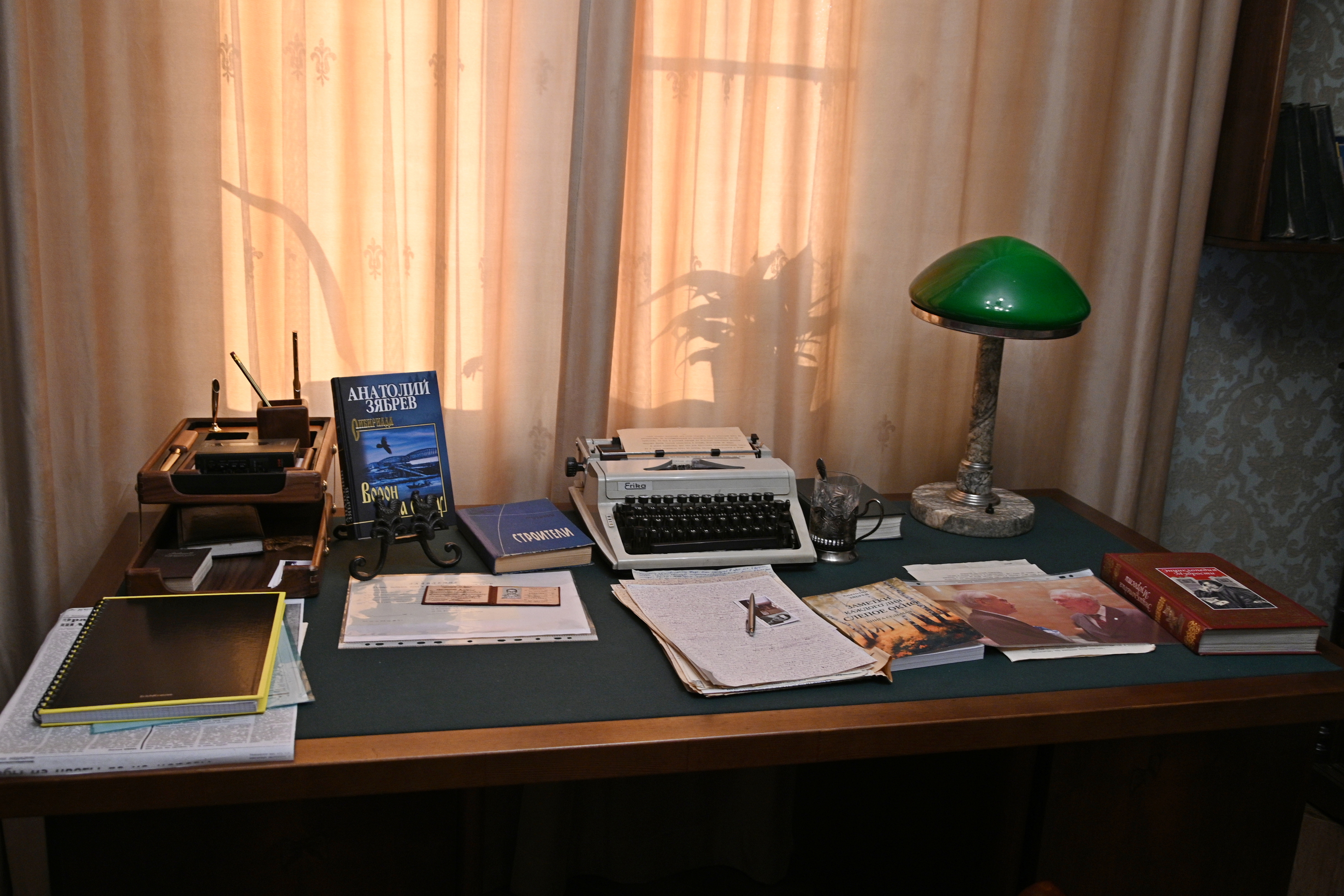

В 1986 году, на закате СССР, по «Енисейским тетрадям» в Москве в театре им. Вахтангова поставили пьесу «Енисейские встречи», которая пользовалась большим успехом. О нём напоминает афиша на стене в кабинете Анатолия Ефимовича, на которой по принятой в театральном мире традиции расписались исполнители главных ролей и режиссёр.

И здесь же, в Красноярске, Анатолий Ефимович встретил ту, кто стала его самой большой и единственной любовью и матерью его детей – Тамару. В 1967 году они поженились, а в 1969, после рождения первенца, Тамара Фёдоровна научилась печатать на машинке и стала его первой помощницей – одновременно и машинисткой, литературным редактором, корректором, и первым читателем, и самым строгим критиком.

– Он очень много писал от руки, а я потом перепечатывала. Посмотрите сами, – Тамара Фёдоровна показывает лист бумаги, сплошь покрытый мелким убористым, но ровным и чётким почерком. – Из одной страницы такого рукописного текста у меня получалось пять-шесть машинописных. Перепечатывала, вносила за ним правки, редактировала, исправляла ошибки…

Эти пожелтевшие листочки также бережно хранятся в семье, как и фронтовые фотографии. В кабинете-музее писателя, который после его кончины решила организовать у себя в квартире Тамара Фёдоровна.

Надо заметить, это первый и единственный в стране частный кабинет-музей – который создан по инициативе родных людей писателя, без поддержки государства. Зато при помощи добрых людей, на которых так богата сибирская земля.

– Около года назад на сайте «Красноярского рабочего» была опубликована статья о том, что я хочу воссоздать писательский кабинет мужа, каким он был при его жизни, но средств у меня на это нет, – рассказывает Тамара Фёдоровна. – После этого в редакцию сначала позвонили из Крайпотребсоюза, спросили мой телефон, а после председатель Вячеслав Васильевич Иванов позвонил мне и спросил: какая нужна помощь? Вячеслав Васильевич лично со своими замами приехал ко мне, всё осмотрел, прикинул – и сказал: «Всё, мы берёмся за это дело!» Всего в комнату-музей было вложено много денег, только реставрация комода, буфета и письменного стола обошлась в 220 тысяч! Такие большие деньги, откуда бы им у меня взяться?..

Впрочем, Вячеслав Васильевич помог не только с ремонтом, но и заказал Заслуженному художнику Российской Федерации, члену-корреспонденту Российской академии художеств Войнову Константину Семёновичу портрет Анатолия Ефимовича Зябрева, который сейчас украшает одну из стен кабинета. Хотя художник ни разу не видел Анатолия Ефимовича, осмотрев несколько фотографий и прочитав книгу, мастер смог это сделать с поразительной точностью. А совсем недавно благодаря помощи руководителя «Востоксибпромтранса» Геннадия Семёновича Лапунова увидел свет седьмой том Заметок писателя «Слепое окно».

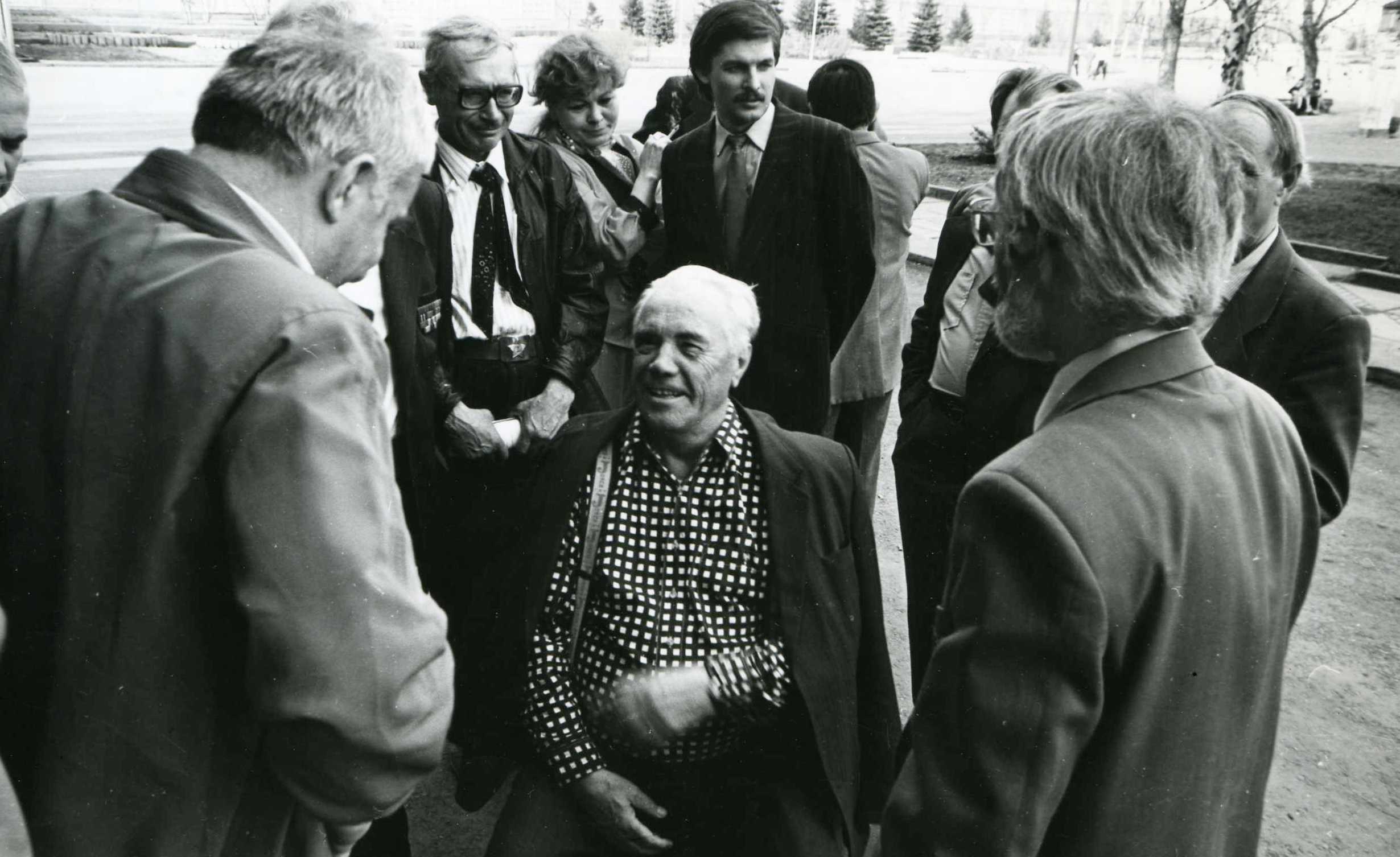

Прежде чем начать ремонт, Тамара Фёдоровна разобрала книги, которые хранились в этой комнате, в результате чего в городские библиотеки Красноярска были отправлены две «Газели» с литературой. Впрочем, совсем без книг кабинет, разумеется, не остался – сейчас в нём хранится то, чем Анатолий Ефимович больше всего дорожил – собрания сочинений Шолохова, Астафьева, Анатолия Иванова («Тени исчезают в полдень»), произведения Астраханцева и Чмыхало… Большинство книг – с автографами авторов. Вот, например, что написал Виктор Петрович Астафьев: «Романтику Толе Зябреву с семейством. Желаю доброго здоровья и всего хорошего в жизни. Сентябрь 1990 года». С Виктором Петровичем Зябрев дружил – оба фронтовики, они быстро нашли общий язык. Горнило страшной войны, через которое им довелось пройти, навсегда оставило неизгладимый след в их душах.

Вообще у Анатолия Ефимовича в писательской среде было очень много друзей – среди них наши земляки детский писатель Иван Пантелеев, Иван Назаров, Александр Астраханцев, Владимир Шанин. А также – Анатолий Иванов, автор книг «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», новосибирцы Николай Яновский и поэт Казимир Лисовский, Алексей Шеметов из Калужской области, москвич Борис Костюковский…

– А это ему лично Михаил Александрович Шолохов подарил – как самому молодому писателю, – с гордостью говорит Тамара Фёдоровна и показывает стоящий на этажерке небольшой бюстик великого советского писателя. – Они познакомились в Москве, в Союзе писателей СССР, куда Анатолий Ефимович вступил в 1964 году.

Впрочем, Анатолий Ефимович много работал не только в Красноярске, но и в принадлежавшей семье дачке посёлка Борск Сухобузимского района, где, в частности, написал свою последнюю публицистическую книгу «Ворон на снегу». Которая была напечатана московским издательством «Вече» в серии «Сибириада». Сейчас в Борске раз в год по инициативе председателя Красноярского Союза писателей Кузичкина Сергея Николаевича проводятся «Зябревские чтения», в которых принимают участие многие из соратников Анатолия Ефимовича по журналистскому и литературном ремеслу. А в администрации Сухобузимского района в данный момент решается вопрос о присвоении Борской средней школе имени своего заслуженного односельчанина – в честь столетия со дня его рождения.

Полная трудов и лишений жизнь, война, работа на вредных и тяжёлых производствах – всё это оставило свой неизгладимый след. В 24 года, после того, как по состоянию здоровья Анатолий Ефимович был комиссован из Красной Армии, врачи ему сказали: «Жить тебе, парень, осталось не очень много. Максимум до 40 лет…» И если первые годы к столь мрачному прогнозу Зябрев относился легкомысленно, то чем больше времени проходило, тем сильнее он об этом задумывался. И когда прошло чуть меньше половины из отмеренного срока, понял, что молодым умирать он не намерен. По крайней мере, просто так, без борьбы. Стал вести здоровый образ жизни, начал обливаться холодной водой, увеличил физические нагрузки. В конце концов энергия, целеустремленность, жажда жизни взяли своё, и как итог – писатель прожил долгую плодотворную жизнь, оставив нам в наследство множество прекрасных книг.