«ЛГ» предлагает вниманию читателей не публиковавшиеся ранее фрагменты воспоминаний Александра Немировского.

Угловой на Моховой

* * *

В судьбе литературы, как действующие персонажи, подчас выступают не только люди, но и дома. Знакомясь в мои зрелые годы с наследием учёного и поэта Серебряного века петербуржца Бориса Михайловича Зубакина, я узнал о метаморфозе дома Мурузи на углу Литейного и Спасской. В нём десятилетний гимназист Борис впервые прочитал свои стихи молодому литератору Владимиру Пясту. Дом этот в самом начале ХХ века был местом собрания знаменитого Религиозно-философского общества, в начале 20-х гг. того же столетия стал местом встреч и литературных споров литературного объединения «Серапионовы братья». И он же сделался «героем» мемуаров Елизаветы Полонской и Корнея Чуковского.

В судьбах моего поколения сходную роль сыграл дом с куполом на углу Моховой и улицы Герцена. Здесь работало литературное объединение.

* * *

Нашим литературным объединением руководил Евгений Долматовский. Он был всего на четыре года старше нас, второкурсников (мы его называли Женя), но успел не только окончить Литературный институт имени Горького, но и участвовать в сооружении первой линии Московского метрополитена и выпустить два поэтических сборника. Песни Жени звучали повсюду. На Жениной груди поблёскивал орден «Знак почёта». Он носил туфли на каучуке, курил трубку. Выглядел пижоном. Впрочем, в его биографии оказалось «тёмное пятно». Узнал я об этом случайно. Мы шли по одному из московских переулков, выходящих на Метростроевскую (Остоженку), и мне бросилась в глаза чугунная крышка люка. «Смотри, Женя», – радостно воскликнул я, показав на отлитую по окружности фамилию «Долматовский». Женя отшатнулся и молча ускорил шаг.

Позднее я узнал, что отец Жени, бывший до революции заводчиком в Ростове, был арестован. Поразительно похожий эпизод присутствует в романе «Доктор Живаго». Не Женина ли судьба подсказала его Борису Леонидовичу?

Женины стихи нас не воодушевляли. Да и научить нас он ничему не смог. Фактически руководил объединением Даня Плотке.

* * *

Литинститутцы Паша Коган и Боря Слуцкий, насколько мне помнится, наше университетское литобъединение не посещали. Для них не был авторитетом не только Долматовский, но и Плотке. Даню они считали «эстетом». Однажды на вечере в Юридическом институте, где учился Слуцкий, они обрушились на него с нападками и выкриками: «Бей кастетом по эстетам». Я на сборище не присутствовал и о случившемся там узнал от моего друга Коли Майорова.

* * *

…Даня решил предложить стихи Коли Майорова в журнал «Знамя», в котором он выступал как критик. И вот мы у дома в Леонтьевском переулке, в котором в ту пору квартировал этот журнал. В руках Коли тетрадка с переписанными им стихами. Однако войти он не решается, и я его буквально вталкиваю в дверь. Минут через двадцать он возвращается с тетрадкой в руках. Как в греческой трагедии, самое страшное осталось за занавесом.

Мише Кульчицкому больше повезло, может быть, потому, что его кураторами оказались Семён Кирсанов и Лиля Брик. Поэма Кульчицкого «Самое такое» увидела свет в журнале «Октябрь» в 1940 году.

* * *

С началом войны студентов МГУ, как и других вузов, отправили в Смоленщину и Брянщину на оборонные работы. Студентов Литинститута, как вечерников, это не коснулось, и они, оставшись в Москве, вошли в Истребительный батальон. По возвращении в сентябре 1941 года я сразу отправился на Тверской бульвар. Он был неузнаваем. Над памятником Пушкина колыхалась «колбаса», прикрывая его от налётов с воздуха. Там же я встретил Кульчицкого, остриженного наголо, в зелёной пилотке. Она была ему не по размеру и постоянно сваливалась с его головы, и он то и дело её поправлял…

* * *

Ещё раз я встретил Кульчицкого на улице Герцена, где находился наш истфак. В конце сентября я сдавал там госэкзамены, а он, как боец Истребительного батальона, служил и жил в здании против консерватории. О его судьбе после окончания военного училища в Хлебникове (там, где ныне находится база Московского речного пароходства) никому не известно. Никто не видел его похоронки. Прошёл слух, что он попал в плен и будто бы в 1945 году кто-то получил письмо, отправленное им с каким-то человеком с вокзала, где останавливался железнодорожный эшелон с военнопленными, отправлявшимися в Сибирь (сообщено Миррой Гольдфарб–Лейтас). В начале 70-х гг. я плыл на пароходе по Волге и посетил мемориальный комплекс Мамаева кургана. Проходя под аркой с именами погибших, я поднял голову, и мне бросилось в глаза: «Михаил Кульчицкий». От неожиданности я упал. Это была наша последняя встреча.

* * *

Литинститут, в котором я учился, в те годы был настоящим заповедником русской литературы ХХ века, собранием вполне окрепших, но ещё не признанных и не имевших выхода в печать талантов. «Там жили поэты, – и каждый встречал / Другого надменной улыбкой», – писал Александр Блок. Но в нашем поэтическом мире не чувствовалось пренебрежения к другу. Каждый ценил свою силу, знал себе цену, но радовался удаче другого и гордился принадлежностью к братству на Тверском бульваре, тогда и территориально более близкого, чем ныне, к бронзовому воплощению российской поэзии, памятнику Пушкину.

Беды внезапное начало

* * *

О, лето первое войны,

Беды внезапное начало.

Она от Буга до Двины

Свои следы обозначала.

Пылали наши города,

По шляху полз дымок белесый,

И аист, не найдя гнезда,

Кружился в ужасе над лесом,

И рёв недоеных коров,

На утомлённых лицах копоть.

И не дорытый нами ров.

Смоленщина. Деревня Снопоть.

Человек за камнем

Где земля, вскипая от разрывов,

Днём и ночью ходит ходуном,

У дороги к Финскому заливу

Человек лежит за валуном.

Пуля с визгом ударяла в камень,

Оставляя, как морщину, след,

Может быть, за это время сам он

Станет старше на десяток лет.

День умрёт. Потянутся к закату,

Рассыпаясь в цепи, облака.

И погладит камень ноздреватый

Влажная солдатская рука.

Если я, суровый, молчаливый,

Возвращусь в свой позабытый дом,

Покажу тебе мой путь к заливу –

Пусть расскажет камень обо всём.

* * *

Двумя досками дверь моей квартиры

Забита накрест в первый год войны.

Четвёртый год я странствую по миру,

Оставленной не помня тишины.

А дома пальма без воды засохла,

Ладони листьев в трубочки свернув,

И пыль легла, как занавес, на стёкла,

Не мытые ни разу за войну.

Пока я полз и руки в кровь царапал,

Пока бежал в атаку на врага,

Здесь время шло, обрушиваясь на пол

Кусками штукатурки с потолка.

Памяти Николая Майорова

Ещё не выпал наш последний снег,

Тот самый снег, что принесёт разлуку.

И мы гребём с тобою, как во сне,

Лопатами, как вёслами, сквозь вьюгу.

Ещё не выпал наш последний снег,

Я говорю вам: «Нет, ещё не выпал».

Ещё растают в солнечном огне

Осколки дней, как смёрзшиеся глыбы.

Ещё ударит над полями гром,

Ещё цветы мы будем мять по лугу,

Ещё своих любимых мы найдём,

Как музыкант находит тон по слуху.

Встают сугробы, словно берега,

И мы скользим меж ними, как фрегаты.

И музыка звучит издалека,

Прекрасная, как лунная соната.

Свистит позёмка, заметая след.

И нет уже обратно нам дороги,

И в мир, как в недописанный сонет,

Ведут нас ослепительные строки.

Кульчицкий

О, как тебя мне часто не хватает,

Хочу опять взглянуть в твои глаза,

И кажется, что лестница витая

Ведёт меня опять на небеса.

Мы в кипятке размачивали корки

И спорили с тобой до хрипоты

О Рильке, об Уитмене и Лорке,

Потом поэму прочитал мне ты.

И рядом печка у меня топилась,

Потрескивали мокрые дрова,

И словно б не от голода кружилась,

А от стихов упругих голова.

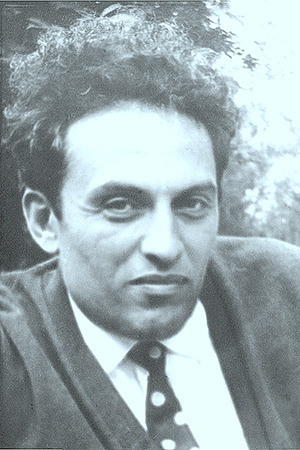

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Александр Немировский (1919–2007)

Историк-антиковед, прозаик, поэт, переводчик. Родился в г. Тирасполе в семье участника Первой мировой войны. В 1925 г. семья Немировских нелегально перебралась из оккупированной Румынией Бессарабии в Москву. Учился на историческом факультете МГУ и в Литературном институте им. А.М. Горького. Его товарищами по поэтическому семинару Ильи Сельвинского были Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган. Посещал литобъединение при студенческом клубе МГУ вместе с Николаем Майоровым, Николаем Банниковым, Идой Гершкович, Николаем Зубковым и другими. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красного Знамени. После войны окончил аспирантуру на истфаке МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации на темы по истории и культуре Древнего Рима.

Автор художественных произведений «Тиберий Гракх», «За столбами Мелькарта», «Слоны Ганнибала», «Белая лань», «Белые, голубые и собака Никс», «Этрусское зеркало» и других.

Переводил стихи античных поэтов (Вергилия, Катулла, Овидия, Марциала, Горация), Германа Гессе, Райнера Марии Рильке. Первым опубликовал стихотворения Николая Майорова и репрессированного поэта Бориса Зубакина.