Если в Некрасове нас привлекает исступлённое отчаяние не желающей «жить в позоре» души, в Фете – острое переживание красоты, в Тютчеве – устремлённость к философскому познанию человека в мире, то в Сурикове – спокойный незамутнённый взгляд на суть вещей:

Не грусти, что листья

С дерева валятся, –

Будущей весною

Вновь они родятся, –

А грусти, что силы

Молодости тают,

Что черствеет сердце,

Думы засыпают…

Сон, изображённый в продолжении хрестоматийного стихотворения «Детство», станет метафорическим пророчеством о судьбе самого поэта: мальчику снится, что он – Иван-царевич, похищающий Жар-птицу, да только стражники не дремлют… Счастье и удача не шли в руки Сурикову. Восьмилетний мальчик, приехавший в Москву помогать отцу в лавке, обучался грамоте по житиям святых и стихам русских поэтов, рано начал сам складывать стихи (по воспоминаниям современников, Суриков сочинял, напевая). Но невозможность вырваться из семейного дела и жить своим призванием, литературным трудом, будет в жизни Сурикова вечным конфликтом, который позже выразит в лаконичной формуле другой поэт – Игорь Северянин: «Из меня хотели сделать торгаша, / Но торгашеству противилась душа». В воспоминаниях Н.А. Соловьёва-Несмелова Суриков изображён во всей ужасной простоте этого экзистенциального парадокса: в лавке железного старья он «работает попеременно то молотком, то пером».

Раздвоенность существования не давала ни душевного покоя, ни материального достатка; подчас нищета доводила Ивана Захаровича до самых отчаянных мыслей – о самоубийстве, что отразилось в тягостной беспросветной атмосфере стихотворения «На мосту». Что спасало Сурикова в такие моменты? Думается, это чувство, наполняющее всю его поэзию, – чувство жизни в присутствии Бога и сопричастности своей судьбы общему человеческому страданию. Поэтому в лирике Сурикова постоянно слышится сочувствие ближнему и необыкновенная требовательность к себе, к своим нравственным жизненным основаниям. Голос совести не даёт поэту пребывать в самодовольном покое:

Жизнь вкруг тебя трудом кипела,

Куда ни падал праздный взор –

Искали люди всюду дела,

Твой ближний был тебе – укор.

С терпеньем, с волею железной

Тяжёлый путь он пролагал;

А ты, как камень бесполезный,

На пашне жизненной лежал.

… И пошлость жизни я увидел,

Уразумел её вполне:

И свой покой возненавидел,

И опротивел отдых мне.

(«Покой и труд»)

Поэтический мир Сурикова населён несчастными, страждущими, погибающими под тяжестью жизненных невзгод: перед глазами читателя проходит «умирающая швейка», которая «за деньги любить не могла»; вот сын тоскует у могилы матери; другой малолетний сирота тянет в снегу сани с валежником, как некрасовский Влас; вот молодой купец, убитый в дороге ямщиком; вот ямщик, умирающий в дороге; молодая красавица насильно «продана» родителями старику; а вот несчастный старик, сдуру женившийся на молодой, мечтающей сжить его со света; десятник, которого зашибло балкой на строительстве, отдаёт последний наказ жене – отвести сына к дьячку учиться; мальчик-грамотей читает дедушке Федоту письмо от внука, которому «раздавило на работе / руку шестернёй»; «мёртвое дитя», «точно спит / в том гробочке, птенчик»; птенчики, погибшие под косою косарей; вот дедушка с внуком молятся за своих и чужих, и за тех, «чья проходит жизнь сурово / за тюремною стеной»; а вот щебет птички будит в душе угрюмого преступника неведомые ему светлые мысли и чувства…

Красота природы в поэзии Сурикова повседневно сказочна и целительна:

Точно в раме река тростником поросла,

Спит, дремотой полдня очарована;

Из травы пустельга лишь взмахнёт, как стрела,

И повиснет вверху, как прикована.

(«Косари»)

Идёшь двором – и тонут ноги,

В снег рыхлый вязнут глубоко;

Ни грусти в сердце, ни тревоги, –

Идёшь, и дышится легко

(«Всю ночь кругом метель шумела…»)

Особое место в творчестве Ивана Сурикова занимают поэмы на сюжеты былин и летописных рассказов. Одна из главных тем его исторических поэм – событийная цепь зла, которая губит жизни невинных и души виновных («Богатырская жена»):

Всё мне братний труп мерещится,

Что неприбранный лежит;

Рана страшная, как грозное

Око, на небо глядит.

В поэме «Василько» (на сюжет эпизода «Повести временных лет» о Васильке Теребовльском), которую как одно из лучших своих произведений Суриков читал при вступлении в Общество любителей российской словесности, звучат пронзительные ноты народной трагедии:

Зачем снимали вы с меня

Рубашку, залитую кровью, –

Перед всевышним судией

Предстал бы я в рубашке той –

И кровь ему б заговорила

Звончее труб, слышнее била!1

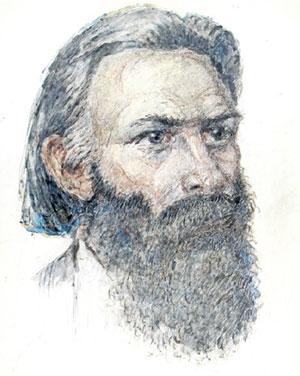

А.Н. Плещеев, Ф.И. Буслаев, Л.Н. Толстой, Ф.Б. Миллер ценили уникальность поэтического голоса Ивана Сурикова, который, в свою очередь, с энтузиазмом поддерживал начинания молодых поэтов-самоучек, мечтая основать собственный журнал для писателей из народа. К сожалению, этим планам не суждено было осуществиться. Сурикова постигла та же участь, что и его поэтов-предшественников – Алексея Кольцова и Ивана Никитина: «земную жизнь пройдя до половины», он умер от чахотки.

И хотя имя Ивана Сурикова по-прежнему не общеизвестно читателю, его поэзия нерукотворно вплелась в канву русской народной песни. Мог ли желать лучшей судьбы поэт, который, по собственному определению, «в песне жил не головой, / а жил скорбящею душою»… Поэзия Ивана Сурикова день ото дня возвращает искушённого читателя к главной категории русской литературы – категории правды.

Людмила КАРПУШКИНА