При всей внешней мягкости и не агрессивности работ скульптора из Лобни Сергея МИЛЬЧЕНКО, его можно назвать беспощадным художником-философом. В том смысле, что он не жалеет своего зрителя, не даёт расслабиться, ставя перед ним самые трудные вопросы, которые русская литература когда-то, в пору своей величайшей совестливости и ответственности, называла «проклятыми» вопросами бытия!.. Неслучайно, видимо, искусство скульптуры, если вдуматься, имеет своим истоком в буквальном значении – начало начал. Кому приходилось бывать в Храме Христа Спасителя, тот не мог не заметить впечатляющее настенное изображение в зале церковных собраний – Бог Творец держит в руках маленькую фигурку человечка… Самый первый Скульптор из праха и тлена создаёт первое рукотворное произведение на земле, и только потом наступает второй акт творения – Он одухотворяет своё создание, вдыхает в простую глину – дух, жизнь… Скульптор тоже в чём-то подобен демиургу, творящему особый мир из материи, с тою лишь разницей, что дух, который вдыхает ваятель в свои создания, он берёт из свершившейся истории,

При всей внешней мягкости и не агрессивности работ скульптора из Лобни Сергея МИЛЬЧЕНКО, его можно назвать беспощадным художником-философом. В том смысле, что он не жалеет своего зрителя, не даёт расслабиться, ставя перед ним самые трудные вопросы, которые русская литература когда-то, в пору своей величайшей совестливости и ответственности, называла «проклятыми» вопросами бытия!.. Неслучайно, видимо, искусство скульптуры, если вдуматься, имеет своим истоком в буквальном значении – начало начал. Кому приходилось бывать в Храме Христа Спасителя, тот не мог не заметить впечатляющее настенное изображение в зале церковных собраний – Бог Творец держит в руках маленькую фигурку человечка… Самый первый Скульптор из праха и тлена создаёт первое рукотворное произведение на земле, и только потом наступает второй акт творения – Он одухотворяет своё создание, вдыхает в простую глину – дух, жизнь… Скульптор тоже в чём-то подобен демиургу, творящему особый мир из материи, с тою лишь разницей, что дух, который вдыхает ваятель в свои создания, он берёт из свершившейся истории,  из культуры, из Священного Писания, из того, что называется воздухом времени…

из культуры, из Священного Писания, из того, что называется воздухом времени…

В ярком самобытном творчестве Сергея Мильченко открывается не только воля демиурга, но и талант режиссёра. Во всяком случае, так выстраивается с годами ряд его работ, из которых он постоянно как бы создаёт разной конфигурации мизансцены. Это особенно наглядно проявляется на выставках, которые даже своими названиями («Литургия оглашенных», «Между небом и землёй») обозначают некую сюжетность мировой драмы о том, что было до Христа, до Голгофы, и что происходит после Голгофы. Его герои – это действующие лица на сцене истории. С. Мильченко великолепно организует мизансцены, добавляя в них всё новые и новые персонажи. Замечательно, что в этих мизансценах значимы не только конкретные люди, в каждом из которых, словно в объёмном стоп-кадре, на мгновение приостановлено движение времени разных эпох, стран, трагических событий, но автор создаёт ещё и пространство контекста вокруг, которое порою, быть может, важнее изображённого персонажа. Особое искусство скульптора в том, что блестяще воспроизведённые им фигуры в самих себе несут это пространство, этот мощный, почти физически ощутимый контекст исторического и трансцендентального (не прекращающегося в вечности) времени. Благодаря чему фрагментарная, казалось бы, разорванная история, состоящая из отдельных сюжетов, обретает полноту и цельность, в которой только и может быть видна и понята ценность отдельной человеческой личности, каждого мгновения жизни, каждого поступка.

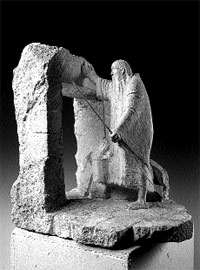

Так, говоря о своей работе «Случай в Гефсиманском саду», С. Мильченко совершенно справедливо подчёркивает очень важную мысль: «В Евангелии вы читаете, как римские солдаты взяли под стражу одного из проповедников. Такого рода службу они несли каждодневно. Но в случае с Христом – последствия были глобальными, произошло несоответствие между обыденностью события и его результатом». На самом деле речь идёт о том, что в каждом предательстве, в каждом «обыденном» грехопадении, проявлении зла есть нарушение мировой гармонии, есть приближение катастрофы, конца света… Поэтому творчество С. Мильченко пронизано глубокой эсхатологической тревогой. Неслучайно среди его персонажей такое существенное место занимают исторические лица, по-своему повлиявшие на судьбу человеческого рода (тут и Ева в момент искушения змием, и Саломея в безумном танце, ценою которому станет голова Иоанна Крестителя, и предавший Учителя Иуда, и римские воины, истязавшие Христа, и Понтий Пилат, и Агасфер у дверей своего разрушенного дома в Иерусалиме…). Неслучайно и то, что искусство Сергея Мильченко построено так, что его

Так, говоря о своей работе «Случай в Гефсиманском саду», С. Мильченко совершенно справедливо подчёркивает очень важную мысль: «В Евангелии вы читаете, как римские солдаты взяли под стражу одного из проповедников. Такого рода службу они несли каждодневно. Но в случае с Христом – последствия были глобальными, произошло несоответствие между обыденностью события и его результатом». На самом деле речь идёт о том, что в каждом предательстве, в каждом «обыденном» грехопадении, проявлении зла есть нарушение мировой гармонии, есть приближение катастрофы, конца света… Поэтому творчество С. Мильченко пронизано глубокой эсхатологической тревогой. Неслучайно среди его персонажей такое существенное место занимают исторические лица, по-своему повлиявшие на судьбу человеческого рода (тут и Ева в момент искушения змием, и Саломея в безумном танце, ценою которому станет голова Иоанна Крестителя, и предавший Учителя Иуда, и римские воины, истязавшие Христа, и Понтий Пилат, и Агасфер у дверей своего разрушенного дома в Иерусалиме…). Неслучайно и то, что искусство Сергея Мильченко построено так, что его  невозможно воспринимать созерцательно, исключительно эстетически. Оно каким-то мистическим образом включает зрителя в историческую мизансцену, где он и сам реально становится участником события в кульминационный момент происходящего. Это говорит о том, что не бывает прошедших событий, они длятся в истории, влияя на современность, испытывая нас, нашу совесть, меру нашей ответственности за будущее. Так, к примеру, в работе «Кто из вас без греха, первый брось в неё камень» участие предлагается уже не просто этическое или воображаемое, но и прямое: реальные камни лежат у ног той самой евангельской грешницы, которую Христос защитил от разъярённой толпы. И зритель сам как бы оказывается внутри толпы, поставленной перед выбором. Имея в виду именно эту ответственность человека за происходящее в мире, Бердяев писал в своё время, что разложение атома есть не что иное, как перенесение в материальный план процессов, начавшихся в плане психическом. Но план психический, разумеется, связан с планом духовным, нравственным, культурным. И потому в размышлениях о творчестве Сергея Мильченко уместно привести слова Владимира Вейдле из его книги «Умирание искусства», вышедшей в русском зарубежье в тридцатые годы прошлого столетия, когда русская эмиграция, хлебнув горького воздуха западной «свободы» и «цивилизации», раньше других почувствовала угрозу культуре: «Развалины порастут травою, если искусство, блуждающее в бездорожье, не вспомнит о родине, покинутой так давно, не обретёт оправдания в религии». Можно с уверенностью утверждать, что прекрасному искусству С. Мильченко бездорожье и трава забвения не грозят.

невозможно воспринимать созерцательно, исключительно эстетически. Оно каким-то мистическим образом включает зрителя в историческую мизансцену, где он и сам реально становится участником события в кульминационный момент происходящего. Это говорит о том, что не бывает прошедших событий, они длятся в истории, влияя на современность, испытывая нас, нашу совесть, меру нашей ответственности за будущее. Так, к примеру, в работе «Кто из вас без греха, первый брось в неё камень» участие предлагается уже не просто этическое или воображаемое, но и прямое: реальные камни лежат у ног той самой евангельской грешницы, которую Христос защитил от разъярённой толпы. И зритель сам как бы оказывается внутри толпы, поставленной перед выбором. Имея в виду именно эту ответственность человека за происходящее в мире, Бердяев писал в своё время, что разложение атома есть не что иное, как перенесение в материальный план процессов, начавшихся в плане психическом. Но план психический, разумеется, связан с планом духовным, нравственным, культурным. И потому в размышлениях о творчестве Сергея Мильченко уместно привести слова Владимира Вейдле из его книги «Умирание искусства», вышедшей в русском зарубежье в тридцатые годы прошлого столетия, когда русская эмиграция, хлебнув горького воздуха западной «свободы» и «цивилизации», раньше других почувствовала угрозу культуре: «Развалины порастут травою, если искусство, блуждающее в бездорожье, не вспомнит о родине, покинутой так давно, не обретёт оправдания в религии». Можно с уверенностью утверждать, что прекрасному искусству С. Мильченко бездорожье и трава забвения не грозят.

Работы заслуженного художника Российской Федерации Сергея Мильченко находятся в Государственной Третьяковской галерее, в художественных музеях и галереях страны, а также в частных коллекциях в России, США, Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Югославии, Польше, Бельгии, Украине.

Среди прекрасных его работ, внёсших значительный вклад в русское искусство, назовём «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды», «Въезд в Иерусалим», «Случай в Гефсиманском саду», «Богородица», «Спас полуночный», «Христос в Эммаусе», «Ева», «Георгий Победоносец», «Се человек» и другие.

Мильченко «создал в скульптуре свой жанр – рельефный иконостас («Деисусный чин» и своеобразный объёмный праздничный чин «Благовещение», «Вход в Иерусалим», «Распятие»)» .

Никого не оставят равнодушными работы С. Мильченко, в которых звучат мотивы украинского фольклора: «Трудные годы», «Портрет деда», «Встреча», «Портрет девушки из деревни Проходы»… Чаще всего это произведения, выполненные в крашеном дереве, фактура которого располагает к особой теплоте, человечности. Кажется, что где-то здесь, рядом, среди этих простых фигур вот-вот появятся народный философ Григорий Сковорода, сказавший когда-то: «Мир ловил меня, но не поймал», или Тарас Бульба с его словами: «Нет уз святее товарищества!..»

С. Мильченко – автор талантливых проектов памятников, выставлявшихся на конкурсах («Сергий Радонежский», «Николай Чудотворец», «Поклонный крест», «Памятник неизвестному солдату»), но, увы, сегодня цензура нового варварства, принесённого рынком и безвкусицей нынешних властителей дум, скорее предпочтёт мерзость богохульных выставок сахаровского центра, чем озаботится украшением нашего Отечества произведениями монументального искусства. Об этой печальной реальности сегодняшнего дня можно было бы и не вспоминать, если бы не появившаяся надежда…

Не так давно С. Мильченко создал интересный проект памятника Денису Давыдову, имение которого находилось неподалёку от Лобни. Отрадно, что городская власть проявила внимание к этой работе. Кстати, в увековечении памяти знаменитого земляка должна быть заинтересована и власть Подмосковья, ведь не за горами великая дата – 200-летие победы русского оружия над Наполеоном, дата, которую готовится отмечать вся страна. Так молодой город, в котором есть памятник, связанный с Великой Отечественной войной ХХ века, поставив на площади конную фигуру Дениса Давыдова – друга и учителя Пушкина, поэта и партизана, героя Отечественной войны 1812 года, соединит в себе две эпохи, впишет себя в контекст Большой истории, военной, художественной и патриотической традиции.