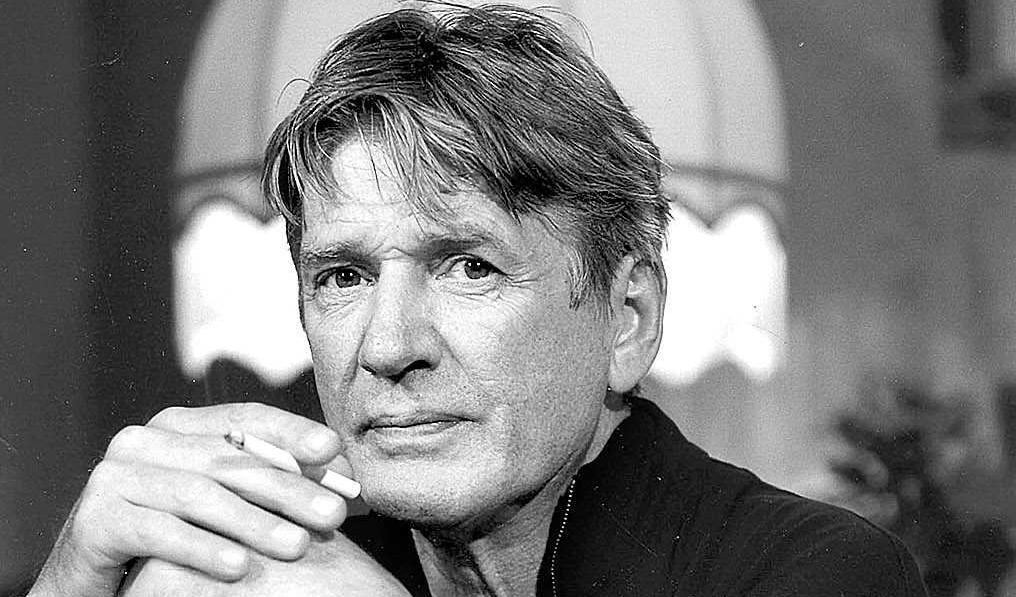

Ленком отмечает юбилей Александра Абдулова. «Человек-праздник», «душа театра»… Как только не называют своего именитого, титулованного, любимого друга и кумира его коллеги, которые долгие годы делили с ним ленкомовскую сцену, вдохновлялись его идеями, вместе переживали громкий успех и трагедии ухода Мастеров и, конечно, несправедливо ранний уход самого Александра Абдулова, молодого, жаждущего жить и творить на легендарной «захаровской сцене».

29 мая народному артисту России, кавалеру орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почёта, лауреату многочисленных театральных и кинопремий Александру Гавриловичу Абдулову исполнилось бы 70 лет. В родном театре юбилей артиста отметили новой экскурсией – «Александр Абдулов. Искусство быть героем» и съёмкой «Квартирника» Евгения Маргулиса, который собрал на сцене «Ленкома Марка Захарова» звёздных друзей артиста, «народных и заслуженных»: Леонида Ярмольника, Ларису Долину, Оркестр Игоря Бутмана, Валерия Сюткина, других известных артистов и музыкантов и, конечно, «ленкомовцев» во главе с директором, заслуженным деятелем искусств РФ Марком Варшавером.

А мы побеседовали с ведущим артистом театра, народным артистом России Иваном Агаповым, который, казалось, бесконечно мог рассказывать о любимом партнёре, сыгравшем в «Ленкоме» 17 блестящих ролей, каждая из которых вошла в историю театра и стала путеводной звездой для многих молодых артистов. Среди них: Хоакин («Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»), Никита («Жестокие игры»), Фернандо Лопес / человек театра / пылающий еретик («Юнона и Авось»), Кочкарёв («Женитьба»), Менахем-Мендл («Поминальная молитва»), Макмёрфи («Пролетая над гнездом кукушки»).

– Абдулов – это планета. Но что всё-таки главное было в этой незабываемой личности, которая вызывает столько эмоций по сей день?

– Эта безумная энергия, которая от него исходила и которой он пытался заразить всех вокруг. Даже Марк Анатольевич как-то его побаивался, но очень уважал и любил. С появлением Абдулова всё внимание переключалось на него. Что бы ни происходило. Он мог рассказывать любую историю – не знаю, выдуманную или нет, но сам он верил в то, что рассказывал, и все верили! Он всегда любил организовывать какой-то праздник или создать творческий проект. И все заражались моментально!

– Мастерство импровизации, которым он так хорошо владел, не мешало другим артистам?

– Да, у него не было двух похожих спектаклей. Даже если он играл утром и вечером один и тот же спектакль, в одном и том же составе, у него они всё равно были разные. Это зависело от его настроения, от состояния души. Он даже текст иногда дописывал, иногда сокращал. Марк Анатольевич ему позволял, потому что он это делал с удивительным тактом, вкусом, его импровизации всегда шли только на пользу коллегам, спектаклю, делали спектакль живым, потому что актёры очень искренне реагировали, и это, конечно, перекидывалось на зрителей. Они понимали, что происходит какое-то театральное чудо, радость. Помню, шла «Поминальная молитва», и во втором ряду в проходе сидела какая-то женщина, она была в белом махровом свитере, на груди был орёл из люрекса, из чего-то блестящего, и это притягивало взгляд артистов на сцене. Сначала она робко смеялась, потом просто смеялась, потом смеялась заливисто, и потом она смеялась просто над всем, что бы ни сделал Александр Гаврилович. А потом Александр Гаврилович просто на неё смотрел. Очень пристально. И тогда в зале начинались аплодисменты. Он вступил с ней в какое-то бессловесное взаимодействие. К концу первого акта к ней подошли администраторы и сказали: «Пересядьте, потому что актёры не могут играть, у них сейчас истерика случится». Александр Гаврилович абсолютно это всё отыгрывал и вплетал в канву спектакля.

– Любовь зрителей к нему была огромной, и это давало ему дополнительный творческий стимул. Вы или другие артисты не ревновали?

– Нет. Потому что так, как он, никто не мог существовать. Это была его органика. Был такой спектакль – «Школа для эмигрантов». Он начинался с того, что персонаж Александра Гавриловича, пока зрители входили в зал (а это было достаточно долго, полчаса), просто сидел на авансцене в спортивном костюме, в сделанной из газеты пилоточке (как у маляров) и чистил кисточки. И зритель уже привыкал, что сидит какой-то рабочий. А когда он поднимался, все видели, что это Абдулов, наступала гробовая тишина, свет убирался, и начинался текст Александра Гавриловича.

И как-то на спектакле, когда свет в зале погас, Александр Гаврилович начал свой текст, а в амфитеатре какой-то скандал начался. Люди, вероятно, не увидели, что начался спектакль, и очень бурно выясняли: «Это моё место». – «Нет, это моё место». Александр Гаврилович никак не мог начать. Он долго и пристально туда смотрел, весь зал уже повернулся. Люди почувствовали, что на них смотрят все 700 человек в зале, успокоились, посмотрели на Александра Гавриловича. Он сказал: «Всё? Вы успокоились? Я могу начать работать?» Они: «Да-да, конечно». Он: «Хорошо, тогда мы начинаем». И начался спектакль. То есть он использовал эту ситуацию, чтобы собрать внимание. Особого ущерба не было, сразу раздались аплодисменты. Это живая импровизация Александра Гавриловича.

– Он ведь был и режиссёром. Это мешало его работе в «Ленкоме»?

– Думаю, в какой-то степени да. Он своим авторитетом давил любого режиссёра. Только очень стойкие, как Марк Анатольевич Захаров и Пётр Александрович Штейн и ещё, наверное, Александр Морфов, могли противостоять его напору. Александр Гаврилович, когда чувствовал, что режиссёр какой-то робкий, заполонял собой всё пространство, брал инициативу на себя, а этот режиссёр потом где-то растворялся. Во всех спектаклях у него очень много придумок, и все они были удачны. То есть и Захаров, и Морфов, все эти придумки брали. Они остались в спектаклях. Его фантазия не знала границ. Но при всём при том так получилось, что он не поставил ни одного спектакля как театральный режиссёр. Работал в кино как режиссёр. Но это иное производство. Он собирался ставить спектакль, однако дальше читки не пошло. Пьесу Мрожека репетировали, не пошло. Наверное, он был слишком идеальный актёр, чтобы быть режиссёром. Ему нужно было, чтобы внимание было на нём. Он чувствовал профессию изнутри, а режиссёр должен смотреть и видеть со стороны… В какое-то время режиссёру надо уйти в тень, а Александр Гаврилович всегда должен был быть в центре. Поэтому, мне кажется, с театральной режиссурой у него не сложилось. При этом у него потрясающе работала фантазия. Он просто осчастливил многие спектакли «Ленкома» своими находками. Сейчас уже сложно вспомнить, что придумал Захаров, что – Абдулов. У нас такая замечательная атмосфера была на репетициях.

– Вы как-то сказали, что Збруев – это Мудрец, Старейшина театра. А Абдулов кто?

– Абдулов – Душа театра. До сих пор такое ощущение, что его дух в гримёрных, в коридорах, в буфете, на сцене. Абдулов был популярен безумно, и он сам рассказывал, что, когда ему собирались давать очередное звание, его «завернули» с формулировкой – «за нездоровую популярность»… С ним все хотели дружить, все хотели выпить, все хотели общаться, все звали его в гости. А он в театре отдавался на 100, на 250, на 300 процентов. И жил «на разрыв».

Мы играли где-то в Твери… Август. Жара. Сил нет. А он каждый спектакль играет как последний, и зритель это чувствует. Он был актёр Божьей милостью. Был огромный удар по театру, когда его не стало…

– Он говорил, как видел будущее «Ленкома»?

– Нет. Все мы считаем себя бессмертными. Все мы считаем, что то, что в данную минуту происходит, будет всегда. Абдулов – золотой век «Ленкома», когда сносили входную дверь, билеты стоили сумасшедшие деньги, когда люди шли на всё, чтобы прорваться сюда. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Оптимистическая трагедия», «Поминальная молитва» – для «Ленкома» это было театральное знамя. На него в том числе народ ломился, и именно Абдулов в том числе создавал этот театр. Конечно, как всякий мудрый человек, он понимал, что это не может продолжаться бесконечно. Ему не нравились тенденции, которые стали происходить позже, после 90-х. В 70–80-е театр – это была кафедра, был такой культ. Театральные актёры – это были практически священнодействующие люди. Когда в 90-х начала разваливаться и страна, и идеология, театр постепенно стал занимать место «в сфере обслуживания». Александру Гавриловичу не хотелось быть в сфере обслуживания. Он считал себя самостоятельной личностью и никогда не кланялся. То есть он выходил на поклоны, так, кивнёт, но не кланялся в пояс, не сгибался. У него кто-то спросил: «Александр Гаврилович, почему Вы не кланяетесь?» Он: «А почему я должен кланяться? Я душу тут рвал, отдал три часа своей жизни. Хлопают – и спасибо. Они за свои деньги купили билеты и получили удовольствие. Я отвечаю за то, что я сделал».