Известное высказывание «каждый художник видит мир по-своему» я бы сократила: «каждый художник видит мир». Видеть мир – большое счастье, и для многих это недосягаемая роскошь. Порой даже для того, кто может объехать весь земной шар. Объехать, посмотреть и… ничего не увидеть. Художник Дина Ельцева относится к тем счастливчикам, кто хотя и не видел «рожденье циклона на Антильской узкой гряде», но в капле, падающей с крыши, может разглядеть целый океан чувств.

Известное высказывание «каждый художник видит мир по-своему» я бы сократила: «каждый художник видит мир». Видеть мир – большое счастье, и для многих это недосягаемая роскошь. Порой даже для того, кто может объехать весь земной шар. Объехать, посмотреть и… ничего не увидеть. Художник Дина Ельцева относится к тем счастливчикам, кто хотя и не видел «рожденье циклона на Антильской узкой гряде», но в капле, падающей с крыши, может разглядеть целый океан чувств.

Разноцветная ниточка её жизни протянулась к белеющим вершинам настоящего искусства из подмосковного Королёва. Родители были художниками, отец занимался графикой, а мать – декоративно-прикладным искусством. Валерий Ельцев, сам бывший ученик изостудии при ЦДК им. М.И. Калинина, в 1970‑е годы привёл сюда свою дочь Дину. Она и не помнит себя вне художественного бытия, вне событий, связанных с искусством. Поступление в МСХШ, затем в Суриковский институт, учёба в мастерской Таира Салахова… В начале 1990-х она становится членом МООСХ России.

Работы Дины Ельцевой искусствоведы часто относят к одному из направлений примитивизма – наивному искусству. И это тем более удивительно, что все выдающиеся представители этого направления были самоучками: и Пиросмани, и бабушка Мозес, и Мария Примаченко… А может ли профессионал исполнить художественную сюиту в стиле «наив»? И где профессионалу взять незамутнённое «первочувство», открытую, чистую «первомысль»? Ведь если они и возникают, то удержать их, успеть запечатлеть в первозданном виде сможет не всякий. Когда Дина Ельцева познакомилась с произведениями югославского художника-примитивиста Ивана Генералича, они показались ей очень близкими, в каком-то смысле родственными. Взору открылись райские цветы, чистые краски и говорящие линии. Это было похоже на озарение!

Когда Дина Ельцева познакомилась с произведениями югославского художника-примитивиста Ивана Генералича, они показались ей очень близкими, в каком-то смысле родственными. Взору открылись райские цветы, чистые краски и говорящие линии. Это было похоже на озарение!

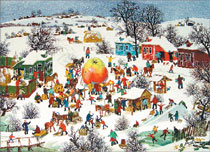

В детстве Дина с родителями каждое лето уезжала в деревню. И теперь прототипами персонажей её наивно-лубочных сюжетов стали хорошо знакомые люди – мужики, бабы, детвора. Деревенская жизнь, её многоплановость и вместе с тем простота бытия уложились в работы Ельцевой, словно в матричную заготовку. Эта жизнь заполнила все пустоты и «недомолвки» холста так, что кажется – переместишь две-три фигурки, и всё распадётся и посыплется, словно горох в подставленную ладонь. Многофигурные композиции держатся так крепко, будто элементы связаны неким притяжением и движутся по единственно возможным орбитам. А центральные персонажи разные – то гладиолус, то люпин, то огромный помидор, то тыква… С ними «человечки» производят различные действия: режут, пилят, катят… Причём каждый деревенский житель хорош по-своему, имеет характер, цвет и, кажется, даже судьбу. По картине можно сочинить целый рассказ или сказку.

Миниатюрные размеры каждого отдельно взятого героя ничуть не умаляют важности и ценности его в общем строе и ладе картины. Часто люди в этих чудо-снах радуются, широко раскинув руки, и удивляются, как дети, пронзительно живо реагируя на всё вокруг, словно происходящее здесь и теперь – последнее впечатление их жизни. Огромное яблоко посреди заснеженной деревни собрало вокруг себя множество народу. И стар, и млад пришли в воскресенье на базар, а тут чудеса, да и только. Большой урожай – девать некуда. Руками разводят – удивляются. И дети – руки в стороны – чуть поодаль на коньках катаются. Будто хотят охватить руками урожай, удержать, чтобы не голодать, а в сытости да радости жить-поживать! Всё это создаёт впечатление хоровода, некой общинности: вот-вот возьмутся за руки и пойдут в круг. А кто знает? Сон ведь… Сны и плачи – таковыми видятся мне две ипостаси творческого дара Дины Ельцевой. В снах она грезит о рае, который лежит в основе фольклора. И напротив, плачи её – о деревне гибнущей, пьющей, исчезающей. Примечательна в этом смысле работа «Когда рак на горе свистнет». Огромный, усатый, страшный речной рак на высоком холме за деревней сложил клешни и пронзительно свистнул. И что же? Как пили под косматым деревом, так и пьют. Магазин призывно распахнул пасть перед незадачливым трактористом. Бабы заняты своей повседневной работой – надо же кому-то и дело знать. А рак свистит. Поднял клешни и свистит. В чём же притча? А в том, что никакие чудеса заморские не заставят нас оглядеться, опомниться.

Сны и плачи – таковыми видятся мне две ипостаси творческого дара Дины Ельцевой. В снах она грезит о рае, который лежит в основе фольклора. И напротив, плачи её – о деревне гибнущей, пьющей, исчезающей. Примечательна в этом смысле работа «Когда рак на горе свистнет». Огромный, усатый, страшный речной рак на высоком холме за деревней сложил клешни и пронзительно свистнул. И что же? Как пили под косматым деревом, так и пьют. Магазин призывно распахнул пасть перед незадачливым трактористом. Бабы заняты своей повседневной работой – надо же кому-то и дело знать. А рак свистит. Поднял клешни и свистит. В чём же притча? А в том, что никакие чудеса заморские не заставят нас оглядеться, опомниться.

Особое место в работах художника занимают цветы. Всем известные гладиолусы, георгины и прочие, живущие рядом с нами на подмосковных грядках. Поэтическое воображение Дины Ельцевой рисует их такими, какими они предстают в разговорах соседок-пенсионерок. На её картинах люпин, выросший до неба, не только является центром композиции, но и преобладает колористически, что уже близко к чувственно-эмоциональному, сенсорному, фактическому восприятию. Люпин вырос прямо на дороге, он словно шёл-шёл и в деревню пришёл – здравствуйте и встречайте. Даже облака в удивлённых небесах стали розовыми, под стать цветку, и одежды людей, и крыши домов. Кто знает, может, люпин постоит, постоит, да и пойдёт дальше, в соседнюю деревню, что виднеется там, на пригорке…

Люди на картинах живут не только рядом, но вместе с цветами, плодами, овощами и животными. И всё это для сельчан априори обладает ценностью, изначально красиво, и лишь поэтому значительно для художника, и вследствие профессионализма последнего обладает художественной энергетикой и способно заинтересовать зрителя. А вот ценности временные, «общечеловеческие» (каковыми являются деньги и прочее), те, как листва на деревьях, осыпаются в мёрзлый российский грунт. Об этом повествует одна из недавних картин Дины Ельцевой, где сельские жители в лесу за деревней нашли чудо-дерево, сплошь усыпанное купюрами. Вот это урожай! Некоторые побросали корзинки и побежали потрогать необычную листву своими руками, а то и сорвать. Самый шустрый влез на лестницу и давай агитировать, мол, берите, пока дают и никто не охраняет. А на первом плане две старушки как собирали грибы да ягоды, так и собирают, и даже одна рукой махнула, дескать, говори, говори, а своё делать будем.

«Всякому лицу, действующему в картине, дайте роль, слова даже…» – советовал своим ученикам П.П. Чистяков. И гладиолус, главный герой одноимённой картины Дины Ельцевой, будто выступает перед согражданами, чуть наклонив все свои чашечки-цветочки. Стихийный митинг у дороги опять напоминает сход, древний способ решать насущные дела всем миром.

Естественно, логично и неотделимо от здравого смысла «прозвучали» в своё время произведения художницы, посвящённые народным пословицам, поговоркам и песням. В этих работах прежде всего поражает буквальное, «дословное» восприятие народных текстов. Например, что мы представляем, когда слышим: «дом – полная чаша», «чёрного кобеля не отмоешь добела». Эти первоначальные представления, сказочную сердцевину и показывает нам художник. И кому же захочется «лезть в бутылку» после знакомства с картиной, повествующей об этом!

Открытый чистый цвет, условная тень и другие авторские приёмы, близкие народному искусству, способствуют полному погружению зрителя в атмосферу безыскусности, искренности и свободы. Потому-то и большое полотно, посвящённое русским песням, так живо врывается в наше сознание, настроенное на эти ритмы с детства. Мы узнаём себя в центральном сюжете, где собралась за столом вся семья под красным настенным ковриком в незатейливом интерьере 1960-х. Мы узнаём себя в персонажах песен: в умирающем ямщике, или в юной девушке под вихрем саратовских золотых огней, или в Кудеяре-атамане, или в коробейниках… Вот уж действительно – «и я там был, мёд-пиво пил…»