Вячеслав Рыбаков

В августе исполнилось бы сто лет старшей половинке писателя Братья Стругацкие. Это не мой неологизм. Когда Аркадий Натанович умер, его младший брат сказал прилюдно: «Писатель Братья Стругацкие перестал существовать».

Я горжусь тем, что мне посчастливилось в течение почти сорока лет общаться с этим великим писателем. Поначалу только в руководимом Борисом Натановичем семинаре молодых фантастов, а потом и вообще по жизни. Помню, как в ноябре 1976 года мы – несколько начинающих сочинителей, собранных тогда в столице на масштабное сборище, – в знаменитом разрисованном баре ЦДЛ, теперь для простых смертных, насколько я знаю, запретном, провожали Аркадия Натановича в Ленинград, к брату; память не сохранила того, о чём он говорил, но навсегда осталось ощущение восхитительного, далеко не всем известного чувства, когда ты понимаешь, что вот слушаешь – и умнеешь…

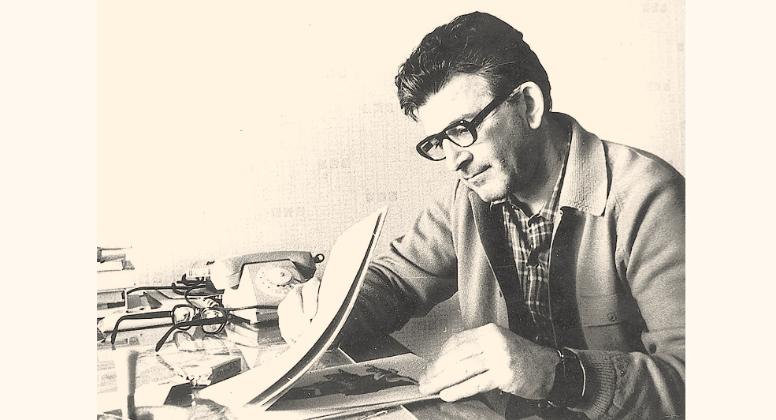

Братья Стругацкие – поразительное явление советской и российской культуры. Огромное, чрезвычайно сложное и далеко ещё не познанное. Их воздействие было колоссальным. Их читала если и не вся страна, то уж вся интеллигенция – наверняка. И обсуждала вся интеллигенция. И верила им, пожалуй, почти вся интеллигенция. И, помню, даже те, кто их на дух не переносил, знали их книги хотя бы по названиям и идеям. Цитатами из Стругацких разговаривали школьники, студенты и преподаватели. Знание или незнание их текстов служило опознавателем «свой-чужой», и «свои» обнаруживались везде. В каких только кабинетах и любительских подборках не мелькала фотография, где Аркадий Стругацкий на каком-то из выступлений случайно оказался под висящим в местном актовом зале окостенелым лозунгом «ум, честь и совесть нашей эпохи» (заглавное слово «партия», естественно, было отрублено рамкой кадра)! Кто только эту фотографию не тиражировал!

Они, хотя были очень разными, являлись замечательными людьми. И, вероятно, именно благодаря этому стали теми, кто показал нам целый мир, населённый замечательными людьми.

Нарисованный в ранних повестях Стругацких так называемый мир Полудня до сих пор остаётся для очень многих людей наилучшим из того, чего можно ждать и от отдельных людей, и от человечества в целом. Максимумом того, чего можно требовать и от человеческой природы, и от социальных преобразований.

Недаром среди их поклонников в течение многих лет ходил слух, что писатель Братья Стругацкие прислан к нам из будущего.

Никто не может посчитать, на сколько лет, на сколько напряжённых, вдохновенных, незабываемо творческих человеко-часов созданный Стругацкими образ будущего продлил наш бег к этому светлому будущему, но несомненно – продлил. Не случайно космонавт Гречко брал с собой томик Стругацких на орбиту. Для такого будущего в ту пору не было иного названия, кроме коммунизма. Но не в названии дело, а в том, что туда хотелось. И, казалось, побочными – а на поверку основными – продуктами этого стремления и этого бега оказались атомные ледоколы, орбитальные станции, межпланетные зонды, уникальные медицинские методики, почти фантастические технологии… И люди, люди! Те, кто всё это творил и совершал, были так похожи на героев Стругацких! А нам, старшеклассникам и студентам-аспирантам 60-х и 70-х годов прошлого века, хотелось быть похожими и на тех, и на других – выдуманных и настоящих. Не просто попасть в их мир, а быть своими в этом мире – не как чужаки и нахлебники, но как сотрудники и друзья. Мы были уверены, что этого достойны, что мы, в общем, не хуже; а если что не так – подтянемся.

Но когда история поволокла страну совсем не в то будущее, которое так заманчиво и убедительно показал нам писатель Братья Стругацкие, этот писатель стал мало-помалу превращаться из певца будущего в критика настоящего.

Однако и тут позиция Стругацких оказалась уникальной. Они анализировали, критиковали и высмеивали позднесоветскую действительность не с французским (тоталитарный режим, имперские амбиции, нет прав человека), и не с церковно-славянским (большевики Бога забыли, храмы взорвали, Ленина не закопали, оттого все беды) акцентом, а словно бы из того будущего, о котором они мечтали и о котором, что греха таить, мечтали очень многие лучшие и наиболее креативные люди уходящей эпохи. Мало ли у нас было диссидентов? А вот Стругацкие были одни. Схватка Стругацких с тускнеющей реальностью была легитимизирована подспудной верой их читателей в то, что уж Братьям-то ведомо, какие засады преграждают нам путь в рай на земле. Ведь они уже прошли этим путём и выучили на нём каждый поворот, каждый мост и каждый брод. Они знают.

И ведь они на самом деле шли на шаг впереди тех, кто в течение двух десятков лет с нарастающим недоумением постепенно осознавал, что будущее становится не ближе, а дальше. Стругацкие великолепны тем, что каждый новый этап общего разочарования, осознания, прозрения, утраты надежды, ослепляющего раздражения, озлобления на то, что поманили и бросили, злорадного желания всё сломать и начать с чистого листа так, как из-за рубежа советуют умные дяди и их местные заединщики, – они предчувствовали и проживали чуточку раньше остальных и упреждали очередной книгой. И потому каждая из основных их книг воспринималась как откровение.

На рубеже 80–90-х коммунизм, как и подобает сказочной золотой рыбке, если её обидели, вильнул хвостом и был таков. И вместе с термином ушло в глубокое море представление о мире, в котором хотелось бы жить.

А теперь только ленивый не кричит: дайте нам образ будущего!

Ха-ха.

Либеральное крыло интеллектуальной элиты, получившее при поздней перестройке инквизиционный карт-бланш, упоённое новообретённой возможностью свергать авторитеты и поносить всё, что кому-то дорого, поначалу решило сбросить Братьев с корабля современности. Их начали обвинять в пропаганде тоталитаризма (телекамеры в комнатах учащихся в интернате детей, ужас-ужас), духовной ущербности персонажей (только и знают, что работают и открытия делают)… Но скоро было понято, что оседлать авторитет Стругацких куда выгоднее, нежели тщетно с ним бороться. Приватизацию общественного достояния попытались распространить и на Братьев. Из них принялись кроить рядовых, куцых антисоветчиков, каких в той среде было и остаётся двенадцать на дюжину.

То кто-то объявляет себя прогрессором на отсталой, дикой и жестокой планете России, которого все должны почитать как посланца светлого будущего, уже существующего в Европе. То на телевидении выходит в серии «Рождённые в СССР» двадцатиминутная передача о Стругацких, где фактически нет ни слова ни об их роли, ни об их творчестве, но зато чуть ли не полпередачи некий человек рассказывает о том, как плохо работали железные дороги при Сталине и особенно во время войны, потому что отец Братьев во время эвакуации из блокадного Ленинграда не пережил дорожных тягот. То, обращаясь к студентам одного из элитарных вузов, кто-то вербует их в свою веру: «Вы же людены, как у Стругацких! Вам всё можно, законы писаны не для вас, и этой стране вы ничего не должны!» То крупнейшее наше издательство вдруг объявляет, что намерено переиздать некоторые ранние произведения Стругацких, освободив их от тоталитарной коммунистической идеологии…

Так идёт у нас сейчас спор о грядущем. Борьба за будущее. Дезавуировать мир Полудня или взять на вооружение всё, что можно из него взять? Тянуться в общество неистовых творцов и верных друзей или сдать желанный мир отупляющему обществу потребления с его непременными каждодневными предательствами? Кто ориентир – космонавты и учёные или брокеры, блогеры и коучеры?

Конечно, произведения поздних Стругацких лучше написаны, они психологически глубже, проблемно острее. Они явно созданы не безоговорочно уверенными во всём хорошем задорными недавними мальчишками, а умудрёнными мужами, хлебнувшими лиха писателями в расцвете таланта. Но все они, как те, что посвящены более глубоким и болезненным проблемам мира Полудня, так и те, что не имеют к Полудню никакого отношения, стоят на мощнейшем фундаменте первых повестей. Скажем, отбери у замечательного Руматы стоящий за его спиной громадный светлый мир, созданный Стругацкими до «Трудно быть богом», – Румата мигом превратится в напыщенного самовлюблённого мизантропа (что и происходило во всех экранизациях).

Ранние Стругацкие, как никто другой, показали, как любить будущее, стремиться в будущее, работать для будущего. Как хотеть жить с людьми, населяющими желанный мир, жаждать работать с ними бок о бок, иметь их в друзьях и вместе с ними преодолевать препятствия и побеждать трудности – и на чужих планетах, и на своей, единственной родной.