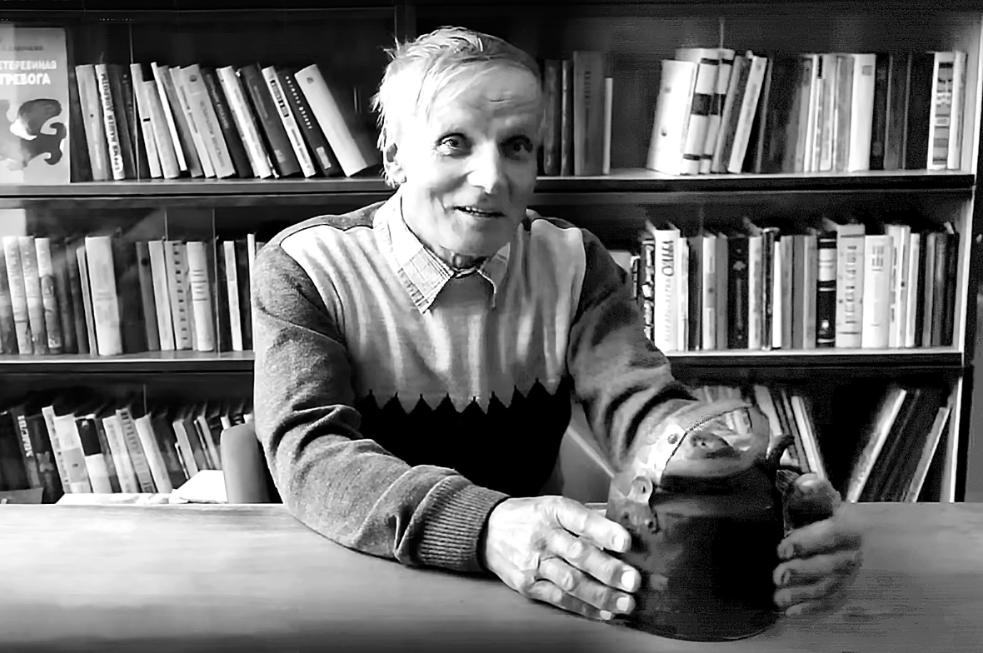

Олег Нехаев

– Ох, как любил дядя Федя шаньги, – рассказывает Владимир Михайлович. – Ему их матушка моя пекла в русской печке. Доставала их горячими, на деревянной лопате. Смазывала крылышком от рябчика сливочным маслом. Поливала сметанкой. И подавала ему на стол. А как он вкусно ел и запивал их молоком! Вы и представить себе не можете! Это надо было только видеть. А ещё… Окно было всегда в нашем доме летом открыто. И все, кто мимо проходил, особенно те, кто постарше, всегда останавливались, снимали перед ним шляпу и кланялись ему. Меня, тогда ещё совсем мальца, очень поразило такое уважение. Вот бы нам такого добиться, а?! Не каждого ведь вот так. Правда?

Меня удивляет, как Владимир Михайлович чутко слышит и видит жизнь. И себя в ней. И нет у него этой нынешней селфи-беды – везде выпячивать своё «я» и восхищаться собственным пороком. Во всём он чувствует реальную соразмерность. И вовсе не претендует на какую-то свою исключительность. Но тем не менее именно как раз этому уже есть духовное и материальное доказательство.

Владимир Михайлович Абрамов создал в архангелогородской деревне Веркола музей своей семьи. Его ещё называют Музеем брата Михаила. Называют так, потому что его отец был «старшим брательником» того самого в последствии знаменитого писателя Фёдора Абрамова. А для него самого, как племянника, этот дядя, стал позднее «как отец». Это всё из-за того, что очень рано уходили из жизни абрамовские мужики.

На завершившемся недавно в Архангельске книжном фестивале «Белый июнь» было прохладно. Трансляции велись из уличных шатров, и видно было, как многие посетители мёрзли. А выступление Владимира Абрамова неожиданно получилось самым тёплым, душевным и согревающим. Поразительно, но этот веркольский мужик, всю жизнь проработавший шофёром, оказался не только ближе всех к народу, но ещё и с литературной добротностью проявил себя в общении. Говорил он с людьми интересно, без всякой казённости, очень просто, образно и проникновенно. Намного понятнее, чем большинство профессиональных писателей, которых можно было услышать в других шатрах. Видно, забыли они пушкинский совет о том, что русскому языку нужно учиться у московских просвирен. А теперь для этого пригодились бы и веркольские обыватели.

Не растерял Владимир Абрамов и ещё одно удивительное качество. Любовь. К жене. К своей деревне. К своему дяде. О последнем он не только хранит память, но и поднимается на защиту при каждом недобром слове в его адрес. Сегодня такие поступки стали редкостью. Прекрасно знаю многочисленные случаи среди наследников известных писателей, которых, кроме владения их недвижимостью и получения гонораров, больше уже ничего не интересует. А упомянутый племянник и по этой части даже не наследник. Но как требует его душа, так и живёт. Вместе с женой Асей.

Нужно напомнить, что знаменитый писатель-«деревенщик» Фёдор Абрамов не только родился и долго жил в Верколе, но и продолжал потом приезжать на родину каждое лето, когда уже обосновался в Ленинграде. Владимир был при нём с дошкольных лет и хоронил своего дядю, когда ему самому уже пошёл четвёртый десяток. И в его нынешнем рассказе есть некоторые моменты, о которых он публично никогда раньше не рассказывал:

– Скажу сразу, что мы – Абрамовы – не очень счастливые. Вот и дядя Федя… Дал бы Бог ему пожить ещё хотя бы с десяток лет, он бы такую книгу написал! Ему бы за неё и Нобелевскую премию дали. А в ней он собирался отразить всю нашу жизнь от 1905 года до наших дней. Он и начал писать свою «Чистую книгу». Но только Боженька мало дал ему на это времени. Тётя Люся, его жена, опубликовала три главы из неё, но это же мизер… А он обязательно дописал бы её. Потому что был не только правдолюбцем, но и великим тружеником.

В семейном музее, который я сделал, живёт душа и дух Фёдора Абрамова. А вообще-то этот дом мой, родительский. Ну, и его тоже. Ему же было всего два годика, когда умер его отец. И всё воспитание взял на себя уже мой отец, его старший брат. Вот он и вырастил Фёдора, выкормил и дал образование. И вывел его в люди. А именитым писателем он стал уже потом. Вот за эту заботу о нём дядя Федя очень тепло относился к моему отцу. У них с ним до самого конца были очень ласковые отношения. И он нас никогда не забывал. И деньги матери моей потом присылал, и посылки отправлял.

Ещё он очень любил природу и тонко её чувствовал. Я, прожив всю жизнь в моём Пинежье, многого не замечал из того, что видел дядя Федя. А мы с ним часто ходили то за морошкой, то за грибами, то на рыбалку плавали… Причём природа к нему относилась, как и он к ней, уважительно и по-свойски… И когда дядю Федю хоронили, а у нас тогда собрались тысячи народу, едва в Верколу все поместились… Даже сама природа пришла прощаться с ним. Вдруг в небе появились три журавля. Со стороны монастыря прилетели. И когда гроб стали опускать, они долго кружили в небе. И кто-то крикнул: «Люди, смотрите, природа прощается с писателем, – и ещё добавил он к этому: – Такое знамение бывает только один раз в тысячу лет». Это вот мне очень запомнилось. А вообще, когда дядя Федя умер, я пять лет ходил как в тумане. Мы с ним, дай бог каждому, очень хорошо жили.

А вы знаете, как он мне писал в армию письма? Я ведь в Москве служил два года и два месяца. Он мне писал: «Здравствуй, друг Владимир!» А я ему отвечал: «Здравствуй, друг дядя Федя!» А когда он приезжал ко мне, то заходил в воинскую часть. И меня даже в увольнение с ним отпускали. И мы с ним были в храме науки – МГУ. Туда просто так никого не пускают. И ещё мы были на Таганке. У него в 1974 году с таким большим успехом там прошёл спектакль «Деревянные кони». Я такого аншлага никогда не видал. И даже там разговаривал с главным режиссёром Любимовым…

– Что правда, то правда, как и другие фронтовики, дядя Федя не любил про войну говорить, – горестно продолжает своё повествование Владимир Михайлович. – Но он мне всё же что-то рассказывал. Рассказывал такие вещи, что страшно об этом даже думать… Вот то, что сейчас скажу, это он мне поведал, когда мы с ним ходили за морошкой…

Уже через неделю, после того как началась война, дядя Федя записался в ополчение в Ленинграде. Он в университете там учился. А немцы очень сильно тогда напирали. И сейчас я должен, обязан про это рассказать. Ведь об этом до сих пор не пишут и ничего не показывают… А самое страшное было, как он говорил, то, что не хватало оружия. Одну винтовку давали на двоих, а то и на троих. И вот кого убьют, как он вспоминал, ты к нему и ползёшь. А в это время пули в тело убитого, слышно, как цокают. Доползёшь до него и заберёшь винтовку.

В их батальоне было 620 человек ополченцев. Только их почти сразу немцы… И как он мне сказал: «Ребята те были гораздо умнее и талантливее меня. Но почти все они погибли. От батальона остался только 21 человек». В том числе и он. Его тогда ранило. Сквозное ранение. Он два месяца провалялся в госпитале – и опять на фронт. И мне он сказал, что самые для него дорогие награды – это не ордена, а медаль «За оборону Ленинграда».

А второй-то раз дядя Федя был уже ранен очень тяжело. Это было в 42-м году… Ещё раз повторюсь: не любил он про войну рассказывать, но когда на него что-то находило, как в тот раз на рыбалке… Вот тогда и вспомнил… Снег, говорит, в том октябре уже прилётывал. И вдруг перед ним немец. Очень длинный, в очках. Увидали они друг друга. Но тот выстрелил в него первым. А пуля оказалась разрывная. И она прошила одну ногу насквозь, а в другой его ноге разорвалась. И он от шоковой боли и потери крови упал и лежал без сознания. Наши его обнаружили в поле. Притащили и бросили в братскую могилу. Вот так было дело наяву. А тот, кто его тащил, запыхался и начал пить воду. Да и пролил ему немножко на лицо. И дядя Федя чуть приоткрыл глаза. Это и спасло. Его вытащили из могилы и привезли в госпиталь. А год этот был самым тяжёлым годом для блокадного Ленинграда. Снабжение прерывалось даже для госпиталей.

Владимир Михайлович неожиданно замолкает, замирает с поднятой рукой и, тяжело вздыхая, медленно продолжает:

– Как он вспоминал, голод и холод был в их в госпитале. И, чтобы как-то согреть его, на него набрасывали два матраса. А он мне говорит: «Но я всё равно чувствовал, что угасаю». И за него тогда вот и вступилась женщина. Старший хирург. Небольшого роста. Миловидная, как он мне сказал. Доктор Лурье. И она… Был консилиум. Она вот не дала отрезать ему раненую ногу. А рана у него была очень страшная. Мы с ним когда мылись потом в бане (а он очень любил мыться), так мой кулачок, это когда я ещё совсем маленьким был, так мой кулачок полностью входил в его плоть. Всё мясо у него там было вырвано. Вглубь до полноги.

Так вот, эта доктор Лурье тогда и во второй раз помогла ему. Она ему дополнительно выписала клёцки. Это такие катышки из жмыха в тесте. Вместо пяти ему как тяжелобольному стали давать восемь. И он говорил, что вот эта добавка больше всего его и спасла. Стал он оживать потихоньку. И навсегда запомнил ту тарелку с клёцками, с голубой каёмочкой. Вот… И когда ему стало чуть легче, его решили отправить на Большую землю по льду Ладожского озера. И он в тот раз тоже чудом остался жив. Впереди шла машина с ранеными. В неё попал снаряд, и она полностью ушла под лёд. Только двоих из неё вытащили кое-как. А их шофёр среагировал и объехал эту полынью. А сзади, говорит, шла машина, полная блокадных ребятишек. Немцы взяли её снарядами «в вилку» и следующим уже попали точно в неё. И она провалилась в воду. И ни одного ребёнка не смогли спасти. Представляете, какая тогда жизнь была и какое это было страшное время?!

Потом дядю Федю лечили в госпиталях и хотели уже полностью списать, но всё же приняли решение дать отпуск по ранению. И поехал он в родную деревню Верколу. И вот там он вовсю и насмотрелся, как работали в войну наши бабы, полуголодные старики и дети. Работали с утра и до позднего вечера. В колхозе и на лесозаготовках. И вот это как раз и будет потом отражено в его романах «Братья и сёстры» и «Две зимы и три лета». Последний я недавно перечитывал. И у меня, мужика, и то слезу прошибло. На износ ведь тогда все работали. При очень жестоком порядке Сталина.

Владимир Михайлович только вскользь говорит о службе Фёдора Абрамова в Смерше. Правда, дважды называя эту организацию Смерчем. Без подробностей рассказывает о доучивании дяди в университете и работе его преподавателем. А именно в этот период он и выступил против инакомыслящих. Среди им гонимых оказались три профессора – «космополита». Их уволили и обрекли на бедственное существование. Поступки эти будут отзываться в нём стыдом и болью до самой кончины.

Мне вначале подумалось, что Владимир Абрамов преднамеренно обходит острые углы известной ему биографии. Но потом понял, что говорит он только то, что слышал, или о том, что видел сам. В чрезмерной начитанности его не обвинишь.

– Дядя мне сказал, что из университета сам ушёл на вольные хлеба, – продолжает рассказывать Владимир Михайлович. – А когда он напишет «Вокруг да около», вот тут-то критики и выступят против неё по-сумасшедшему…

Здесь нужно сделать пояснение. После публикации упомянутой повести в «Неве» Ленинградский горком КПСС обсудит её содержание и издаст осуждающее постановление об искажении колхозной жизни. Редактор журнала будет снят с работы, а сама повесть будет названа идейно порочной. Её автор станет в течение нескольких лет непубликуемым.

– Дядю Федю давили в то время со всех сторон, – рассказывает дальше Владимир Михайлович. – Но он для себя уже всё решил: говорить людям правду и только правду. На него даже письмо состряпали, как бы от имени земляков. Оно так и называлось: «К чему зовёшь нас, земляк?» Но только готовили его в области и в районе. Помню, пришёл я из школы домой, учился тогда в седьмом классе, а мать вовсю плачет. Говорит: «Только что была председатель сельсовета и сказала: «Всё равно вашего Фёдора посадим за его эту «правду»!» А мать лучше других знала, что это за правда такая. Руки в мозолях. Всю жизнь работала дояркой и скотницей. А выйдя на пенсию, получала всего 12 рублей в месяц. Вот для дяди Феди им написанное и было криком его души. А ведь тогда же вовсю издавали «Кавалера Золотой Звезды» (Роман С. Бабаевского, удостоенный Сталинской премии. – О.Н.). И в нём всё так подавалось, будто деревня живёт уже в раю. А Абрамов писал всё как есть – одну лишь истину да правду-матку. Колхозники ведь тогда работали за трудодни, в народе называемые палочками. За них очень мало давали… Сколько-то там хлеба, грамм триста на трудодень. И на это как-то надо было жить. И при этом у селян не было паспортов. Можно сказать – крепостное право. И люди любой ценой стремились уходить из колхоза… И дядя Федя вот обо всём этом не только в своих книгах писал. Он эти вопросы поднимал на съездах, стыдил руководство за вот такую их дурость. Смело везде выступал.

Помню и другое. То письмо против него якобы земляков подписали ведь даже его друзья, фронтовики. Двадцать один человек. Вот сколько таких набралось в Верколе. Это очень много! А обвиняли его во лжи и очернении жизни. Возмущались даже: «По какому праву он залезает к нам в душу?!» Даже так! А потом, это при мне было, мужики плакали при нём. Но, может, потому что пьяные были, и плакали. Но вовсю извинялись. Говорили: «Прости ты нас!» А он рукой на них так махнул и говорит: «Да знаю я, что вы не виноваты. Это вас заставили». Повторюсь: всему этому я был сам свидетелем.

Только лет через десять, когда ему дали Государственную премию, вот тогда с ним и стали считаться. И почти тогда же дядя Федя купил в Верколе небольшой старенький домик. На самом красивом месте в деревне. А рядом – его родное печище. Только дядя Федя мне не раз говорил, что ему стыдно было принимать в этом домике гостей. К нему ведь приезжали разные именитые и удивлялись: «Что же ты, такой известный на всю Россию писатель, а живёшь в совсем маленьком скворечнике?!»

Вот тогда он и задумал построить большой двухэтажный дом. Под старинную стать. Чтобы угол был рублен в чашу. И чтоб был он неподвластен времени и ветрам. Пятистенок. С «конём» на верху. Причём хотел построить его буквально в трёх метрах от обрыва. На самом угоре. Это была его мечта. И у нас уже было всё разработано. Хотел он, чтобы на втором этаже был большой читальный зал. Чтобы люди приезжали к нему и зимой и летом и оттуда удивлялись красотам нашего Пинежья. Но, к сожалению, Абрамов, говорю же, невезучий. Заболел он, и его увезли в Питер. И операция была вроде бы лёгкая. Но ночью у него не выдержало сердце.

Да, и ещё вот что… Он очень долго искал после войны доктора Лурье, чтобы отблагодарить её за его спасённую жизнь. Но так и не смог найти. Оказалось, что она погибла ещё в конце 1944 года.

Кстати, меня многие спрашивают, когда провожу экскурсии в своём музее: верил ли Фёдор Абрамов в Бога? Рассказываю. Мы с ним как-то были на рыбалке. А он очень любил с лодки рыбачить. И вот мы с ним вместе плывём. И я его об этом спросил. А он мне взял и ответил вопросом на вопрос: «А ты, как сам думаешь, был бы я живым, если бы в него не верил?» И ещё он мне тогда наказал. А это было где-то в семидесятых годах, когда религия фактически была ещё под запретом. Сказал: «Когда встретишь батюшку, обязательно поклонись ему и сними шапку. С тебя не убудет».

…Владимир Михайлович Абрамов во время встречи на «Белом июне» всех пригласил в свой семейный музей в далёкой Верколе: «Как приедете, так душой у нас и отогреетесь!» Пообещав, что всех угостит вкуснейшими шаньгами и «подушечками» – любимыми «писательскими конфетами». А если звёзды сойдутся, то он ещё и на гармошке сыграет…

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Олег Нехаев – журналист, литератор. Победитель более тридцати творческих конкурсов. Лауреат премий: за журналистские расследования имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» (дважды), «Лучший журналист Сибири». Его авторский фильм «Интервью с Президентом России» стал победителем Сибирского телефестиваля. Обладатель Гран-при Международного фотоконкурса Canon. Удостоен высших наград Союза журналистов РФ: «Честь. Достоинство. Профессионализм» и «Золотое перо России». Его книга «Астафьев. Праведник из Овсянки» стала полуфиналистом нескольких национальной премий. Живёт в сибирском Зеленогорске.