Прошлый год был для Художественного театра трижды юбилейным: 125 лет исполнилось детищу Станиславского и Немировича-Данченко, 80 лет отметила Школа-студия МХАТ, 100 лет – Музей МХАТ. Фонды его составляют более 342 000 единиц хранения. Ведётся большая работа по взаимодействию с научными исследователями театрального и художественного наследия России, активизировалась научно-исследовательская поисковая работа с научным сектором Школы-студии МХАТ. Выставочная деятельность охватывает и регионы России. В 2023–2024 годах выставки Музея МХАТ прошли в Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле и Тульской области, Подмосковье, Северной Осетии, Ульяновске, Ростовской области и даже в далёкой Венесуэле.

В летние месяцы Музей МХАТ продолжает работу и подготовил уникальную выставку, интересную для всех, кто любит театр и литературу.

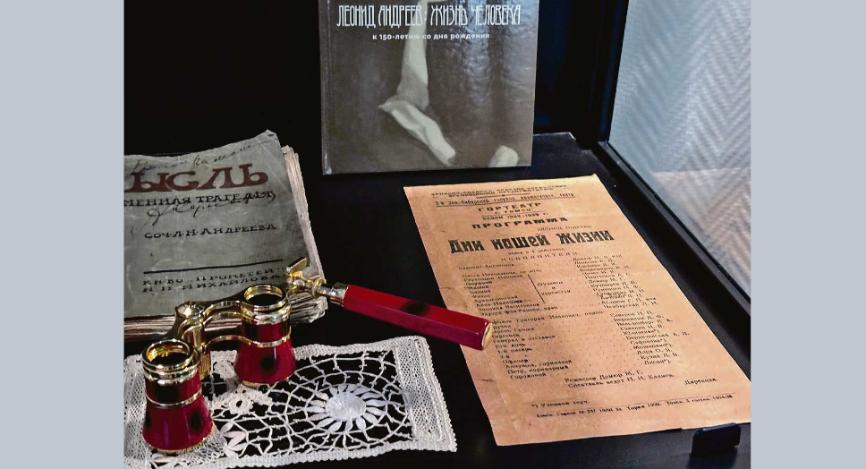

21 августа, в день рождения русского писателя и драматурга Леонида Андреева (1871–1897), в Доме-музее К.С. Станиславского откроется выставка «Леонид Андреев. «Если бы не Художественный театр…».

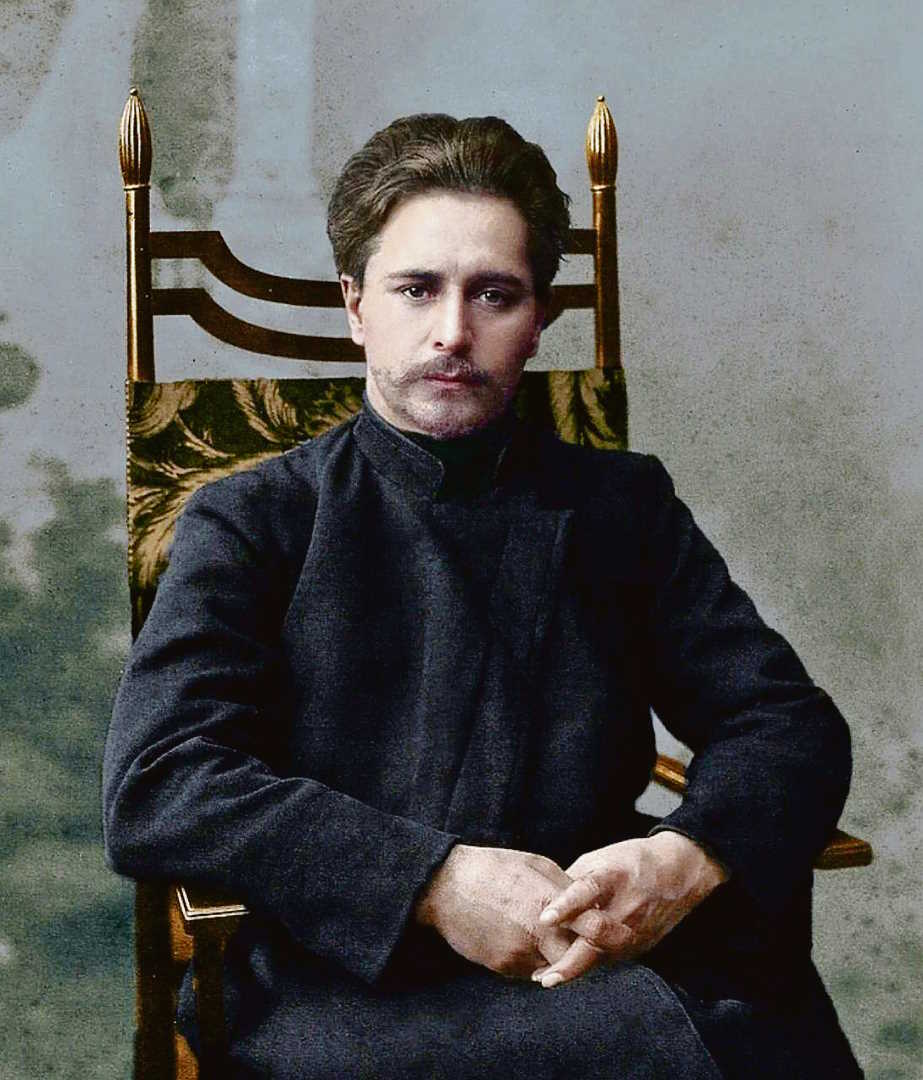

О том, почему Андреев, яркий и своеобразный представитель Серебряного века, считается автором второго плана, об отношениях Леонида Николаевича с театральным миром, об увлечении писателя фотографией и о выставке мы поговорили с директором ФГБУК «Музей МХАТ» Софьей Михайловной Грачёвой (на фото).

– В чём актуальность драматурга Андреева для МХАТа?

– Леонид Андреев – человек универсально талантливый, но при всей своей яркой одарённости он всегда был в тени других мхатовских авторов, в частности Горького. С ним Андреев дружил и даже в совсем короткий период был популярнее «буревестника революции». Андреев с присущими ему категоричностью и бескомпромиссностью любил Московский Художественный театр. Говорил, что влюблён в настоящее этого театра, а ещё больше – в его будущее. И что не будь Художественного театра, даже не подумал бы писать пьес. А вот МХТ при всём интересе к творчеству Андреева никогда не испытывал к нему той влюблённости, очарованности и того преклонения, что наблюдались в отношении к Чехову, Горькому, Толстому. С Андреевым у театра были исключительно деловые отношения. Андреев оставался для МХТ только источником пьес на актуальные темы и проблемы. А потом с ним попрощались, почувствовав, что пьесы его звучат уже не так современно, что появилось в них что-то искусственное. Станиславский и Немирович-Данченко всегда искали новые формы и смыслы.

– Леонид Андреев продолжает оставаться автором второго плана в сознании многих?

– Выставка покажет, что это не так. Нам удалось, как мне кажется, показать многогранность этого человека. И доказать, что творчество его не уступает другим мхатовским авторам. На выставке представлены ещё две ипостаси Андреева – художника и фотохудожника, о которых мало кто знает. А ведь его карандашные портреты удивительны по своему мастерству, фотохромы же в его исполнении являются вкладом не только в российскую, но и мировую культуру. Большая коллекция фотохромов писателя хранится в частной коллекции в Лондоне.

– Чей автор Леонид Андреев? Станиславского или Немировича-Данченко?

– Конечно, Немировича-Данченко. Константин Сергеевич по сути своей человек влюбчивый, загорающийся, но и быстро гаснущий в отношении кого-либо. И с Андреевым было так. Станиславский на момент знакомства с драматургом интересовался в театре исключительно ирреальным. Поэтому пьеса «Жизнь человека» пришлась как раз кстати – она отвечала требованиям и режиссёрским исканиям того периода. Но так же быстро Станиславский и разочаровался как в спектакле, так и в самой фигуре Андреева, довольно резко сказав, что «лучше совсем закрыть театр, чем ставить Сологуба и Андреева». Андреев был автором для Немировича-Данченко, в этом нет сомнения. На репетициях «Анатэмы» Владимир Иванович пытался найти способ существования актёра в двух планах – ирреальном и бытовом. Это удалось исполнителю главной роли В.И. Качалову. Для этой роли гримёры выполнили сложнейший грим. В актёре совершенно не угадывался человек, и зрители видели на сцене самое настоящее чудовище. Созданный образ совместно с силой и мастерством игры Качалова производил неизгладимое впечатление.

– А Станиславский не принимал эстетики пьес Андреева?

– Она не была ему близка. Например, пьесу Андреева «Екатерина Ивановна» Немирович-Данченко поставил наперекор труппе, которая не принимала этот материал, была категорически против постановки. Но Владимир Иванович поставил «колючую пьесу», как он её называл, нарушающую сытое спокойствие публики. Он считал, что «пьеса будет волновать, беспокоить, раздражать, злить, возмущать». Режиссёр видел в ней страстный гражданский протест против современной действительности и понимал, до какой степени в пьесе обнажаются все «язвы жизни», что смягчить их не представляется возможным. Немирович-Данченко восхищался, как Андреев точно показал всю эту полубогему и чиновничью суету «гнилого города». Сейчас понятно, что Андреев, говоря о Петербурге 1912 года, о среде, в которую окунулась Екатерина Ивановна, вовсе не имел в виду то, что мы сегодня называем Серебряным веком. Он столкнул в пьесе город и деревню.

– Отношения у Андреева с театром были непростые…

– И недолгие. Немирович-Данченко говорил, что в отношениях Художественного театра с драматургом была поставлена не точка, а многоточие и что перед памятью Леонида Андреева на Художественном театре лежит грех, который так и остался неликвидированным. А ведь без символистских пьес Леонида Николаевича Андреева невозможно представить себе историю Художественного театра.

– Личность автора тоже была неоднозначной и противоречивой?

– Да, непростой. Андреев тяжело перенёс смерть жены, его захватил ужас одиночества, в каком-то смысле он погрузился в гамлетизм. Он был категоричным человеком, острым на язык и при этом совсем не переносил критики в свой адрес. Его можно охарактеризовать как сложного человека, который умел дружить, но не умел идти на компромиссы. Он признался в письме Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, что понимает сам сложность и безобразность своего характера, что порой бывает вовсе отвратительным, и лишь немногие принимают его таким, какой он есть. В последние годы своей жизни Андреев переписывался с Корнеем Чуковским, который отмечал, что у всех андреевских персонажей «души перекошены в одну какую-нибудь сторону, как щеки от карикатурного флюса». Впрочем, и сам драматург ассоциировался у него с разорванностью и раздвоенностью.

– Чем удивит посетителей новая экспозиция музея?

– Надеюсь, что каждый экспонат даст почувствовать эпоху. Например, подлинные письма Леонида Николаевича в Художественный театр. Или автохром «Анна в окрестностях Рима» – цветной фотоотпечаток с подлинника из собрания Лидского архива Филлипа К. из фондов филиала Музея Леонида Андреева, который является одной из структур Орловского объединённого Государственного литературного музея И.С. Тургенева. Мы объединились с орловчанами, чтобы показать многогранность таланта Андреева. Коллеги передали и некоторые личные вещи писателя, и, главное, его автохромы. Фотоработы Леонида Николаевича можно рассматривать часами, это действительно художественная фотография. А какие автопортреты! Недавно мы побывали в частном музее писателя в Бутово. Этот музей создали несколько лет назад настоящие энтузиасты, которые собирают всё, что связано с именем писателя, у которого была в Бутово дача. Они дали на выставку картину Леонида Андреева, приобретённую на аукционе. Это одна из последних его работ. Поэтому, помимо истории отношений Леонида Андреева с театром, посетители выставки узнают его как уникального художника и фотографа.

Приглашаем всех в Дом-музей Станиславского!