Я впервые прочитал его, когда был подростком. «Альпийскую балладу» в школе задали по внеклассному чтению. С тех пор прошло четверть века, а мне всё помнится ощущение немыслимого восторга оттого, что герои, мужчина и женщина, скрылись от преследования фашистов на высоте, в альпийских горных лугах. В этой захватывающей истории, в этой любви на фоне войны было столько чувственного, что у меня, мальчишки, буквально кружилась голова от эмоций. Уже много лет спустя я узнал, что Быкова за эту повесть обвиняли в излишнем увлечении беллетристикой. Его вообще всё время в чём-то обвиняли. То в солдатской необъективности, то в дегероизации войны, то ещё в чём-нибудь. Не сказать, что он был чужд полемики, но уж точно никогда не оправдывался. Было видно, что его все эти обвинения не только не страшат, но и всерьёз не занимают. Самое страшное он к тому времени уже пережил. На войне. И главное было в том, чтобы рассказать об этом до конца. Он один из немногих, а возможно, и единственный из писателей фронтового поколения, кто никогда не писал о чём-либо другом, кроме как о войне. Остальное не казалось ему важным…

Василь Быков был не из тех, кто готовил себя к военной карьере. Чистый гуманитарий, он даже короткое время учился на скульптора в Витебском художественном училище. Война обернулась для него драмой, катастрофой, разрушенными надеждами. Это проскальзывает в тех фрагментах его повестей, где фронтовые герои вспоминают свою довоенную жизнь и то, как они мечтали о будущем счастье. Война завершила его неоконченное образование по своим страшным лекалам. У меня такое чувство, что он всю жизнь пытался преодолеть гнёт этих страшных лекал, но так до конца и не смог его преодолеть. Не отсюда ли столько странностей в его поступках? Не отсюда ли столько необъяснимой во фронтовом офицере либеральной неразборчивости его позднего периода?

Его литературную судьбу можно назвать удачной. Огромные тиражи, мировая известность, награды, звания, премии, принадлежность к советской элите. Его человеческую судьбу не пожелаешь никому. Он воевал всерьёз, был тяжело ранен, прошёл с армией путь по Европе и закончил её двадцатиоднолетним пацаном, но уже капитаном, уже бесспорным героем. Казалось, можно вернуться к мирной жизни, вспомнить то, что загадывал на гражданке. Но его вскоре как офицера снова призывают в ряды Вооружённых сил, и он служит в одном из отдалённых гарнизонов на Курилах аж до 1955 года. Почти десять лет. Отчётливо представляю себе, как там, под завывание метели, при слабом свете лампы он пишет свои первые рассказы, возможно, вовсе и не для того, чтобы примерить на себя роль писателя, а просто чтобы хоть как-то убежать от действительности, насквозь чуждой ему. Литературовед и друг писателя Л. Лазарев вспоминает, что именно из тех курильских лет Быков вынес стойкое неприятие всего казарменного и больше всего переживал, когда замечал его воплощение в отношениях между людьми.

В 60-е годы он стал входить в советскую литературу всерьёз. Его высоко ценил Твардовский. Особенно повесть «Круглянский мост», напечатанную в «Новом мире». А это, как известно, было знаком качества для одних и чёрной меткой для других. Быкову прилично доставалось от так называемых охранителей. Сложно сейчас однозначно утверждать, кто в той полемике между советскими консерваторами и либералами был прав – у каждого здесь свои взгляды и аргументы, но то, что она вошла в историю литературы, это очевидно. И я вовсе не уверен, что это явление стоит расценивать как позитивное. Слишком большие имена становились заложниками клановой борьбы в советских верхах! В том числе и Василь Быков. Так, его повесть «Мёртвым не больно» отдельной книгой вышла только после перестройки. А ведь именно она принесла автору мировую известность.

Как ни странно, бесспорное официальное признание пришло к Быкову не в пору так ему идейно близкой «оттепели», а в брежневское время. Тогда он уже много лет жил и работал в родной Белоруссии. Его карьерно-номенклатурные успехи связывают с именем секретаря по идеологии ЦК Компартии Белоруссии Александра Кузьмина, предполагают, что тот как бывший военный лётчик испытывал по отношению к Быкову чувство особого фронтового братства и потому помогал ему. Как бы то ни было, Быков становится лауреатом Государственной премии СССР, Героем Социалистического труда, народным писателем Белоруссии.

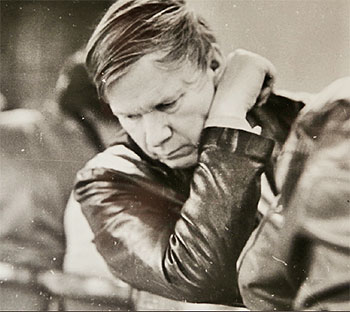

Когда я читаю и перечитываю Быкова, то понимаю, что в какой-то момент человечество поделилось на тех, кто видел войну живьём, и тех, кто знает о ней по рассказам тех, кто видел её живьём. В общем-то, это два разных человечества. Особенно, если учесть то, что рассказы, как устные, так и литературные, развиваются по своим законам, иногда не так уж точно отвечающим реальности. Удалось ли той, военной, половине человечества научить вторую тому, что война – это однозначный ужас, трагедия и что в ней по большому счёту не бывает победителей? Сейчас уже никто на это не ответит. И не об этом ли вечная тревога в глазах Василя Быкова?

Он был мятущимся и нервным человеком. Очень любил живопись и сам рисовал. Даже на войне. В 1973 году в свет вышла его книга «Когда пушки гремели», которая была проиллюстрирована фронтовыми рисунками автора.

Быков принадлежал к той части советской интеллигенции, которая считала, что СССР устроен несправедливо. Когда СССР рухнул, несправедливость обрушилась на писателя-фронтовика с такой силой, которую он вряд ли мог предвидеть. Любопытно, что травивший Быкова в советские годы партийный пропагандист В. Севрук тем же самым занялся десятилетия спустя в постсоветской Белоруссии. Наши искренние либералы приписывали советской власти все пороки рода человеческого. И не им ли впору ужасаться, что советская власть исчезла, а людские пороки – нет? Заявления Быкова последних лет, его деятельность, его маниакальное желание доказать, что Белоруссия должна быть с Европой, а не с Россией, вызывают, скорее, досаду и грусть, чем разочарование. Наверное, художник имеет право на заблуждения и обязан сам же за них ответить. Но одно очевидно: тексты остаются, и они долговечнее любых политических режимов и мировоззренческих эскапад. А тексты Василя Быкова – это достояние мировой литературы. С этим не поспорят ни его единомышленники, ни его оппоненты.