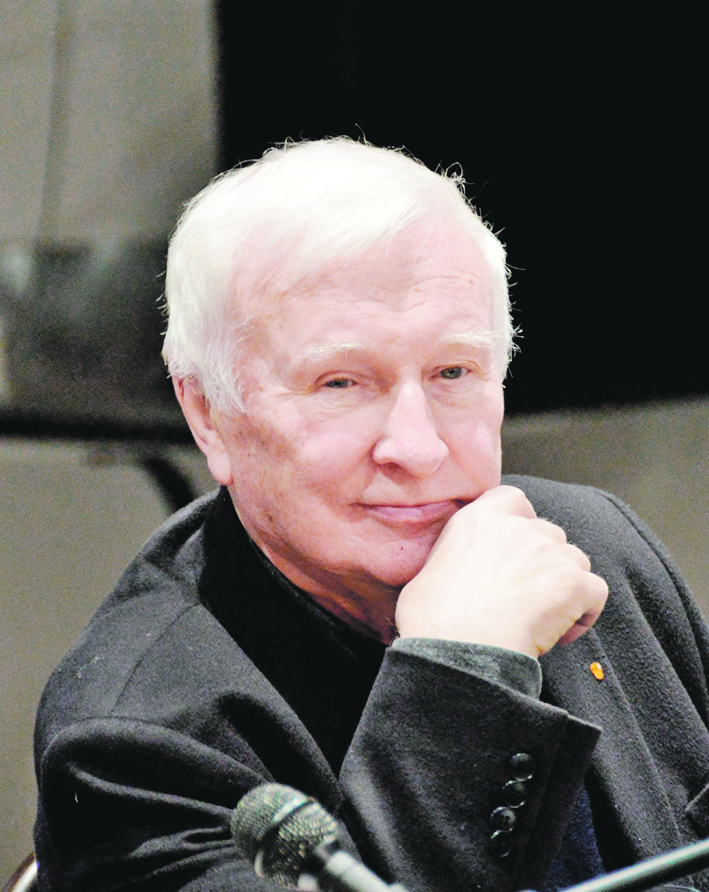

24 сентября исполнилось 88 лет выдающемуся отечественному сценографу, главному художнику Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (на протяжении вот уже 53 лет) Эдуарду Степановичу Кочергину (на фото). Всемирно известный художник, в течение вот уже двадцати лет он активно трудится и в литературе, и книги его неоднократно удостаивались престижных литературных премий. Красивую дату Э.С. Кочергин встречает в работе.

В петербургском издательстве «Вита Нова» готовится к выходу его новая книга «Мастера иных измерений», состоящая из сочинений о мастерах, с которыми сводила автора его жизнь в искусстве. Среди героев книги художники сцены Сергей Бархин, Давид Боровский, Борис Мессерер, искусствовед Василий Ракитин, театральные режиссёры Георгий Товстоногов и Борис Равенских… Открывает книгу жизнеописание ленинградского художника Глеба Богомолова, которое, как и книга в целом, посвящено общему другу Г. Богомолова и Э. Кочергина американскому архитектору и «русскому столбовому человеку», по определению автора, Дмитрию Нарышкину.

«ЛГ» присоединяется к поздравлениям в адрес Э.С. Кочергина и предлагает читателям фрагмент готовящейся книги – мемуарный очерк об Иосифе Бродском.

Иосиф Бродский. Записки стороннего человека

С Иосифом Бродским я познакомился совершенно случайно в последних числах мая 1967 года через невенчанную жену и мать его сына Марину Павловну Басманову, художника по профессии. Марина – дочь питерских известных художников музейного уровня. Отец её, Павел Иванович Басманов, – прекрасный график и живописец, ученик Владимира Васильевича Стерлигова, сохранивший в своих работах школу двадцатых-тридцатых годов, мать – Наталья Георгиевна Басманова, график, книжный иллюстратор, работала в детской книжной графике, несколько книг оформила в «Детгизе» с дочерью Мариной. Работы Басмановых находятся в собраниях многих российских музеев, в том числе и Русском музее.

Семья Басмановых жила в известном доме Бенуа, построенном архитектором Альбертом Кавосом в стиле позднего классицизма, на углу улицы Глинки и проспекта Римского-Корсакова. Окно угловой комнаты – мастерской художников – выходит на Николо-Богоявленский собор, воздвигнутый в духе елизаветинского барокко, и на старый особняк по улице Глинки.

Басмановы, Павел Иванович и Наталья Георгиевна, а вслед за ними Марина – православные верующие люди. Родители, увидев, что их дочь беременна, потребовали от Иосифа Бродского принять православное крещение и жениться. Иосиф не согласился креститься. Басмановы отказали им в жилье на улице Глинки. Ребята с новорождённым «повисли в воздухе» и стали искать квартиру.

Узнав о бесприютности Марины с рождённым мальком, я на время решил приютить их в своей недавно полученной жилплощади на четвёртом этаже старинного дома номер 34 по улице Герцена. Квартира тогда у меня пустовала. Семья, жена Инна Габай с годовалым сыном Сашей, уехала до осени на Волгу к родителям. Я обитал, то есть работал и спал, в большой тридцатиметровой комнате с обширным балконом, стоящим на эркере. С балкона среди крыш питерских домов XIX века открывался вид на золотой купол Исаакиевского собора. В многосемейной коммуналке владел я двумя комнатами с малой кухонькой, где были водопровод с раковиной и крошечный тамбур-прихожая, отделявший собственной дверью меня от общей передней. По коммунальным меркам того времени я практически владел квартирой в квартире.

Вторая комната с одним окном площадью восемнадцать квадратов, с украшавшей её печью-голландкой, оставшейся от прежних времён, была абсолютно свободна. Туда-то Марина с Иосифом и принесли своего сынка из родовспомогательного дома. Здесь, открывая входную дверь, я впервые познакомился с поэтом Бродским, внёсшим на руках своего рыжего малька Андрея ко мне в квартиру.

С Мариною мы учились в средней художественной школе Института имени Репина Академии художеств СССР, только я был старше. Работы её родителей знал и ценил. До этого происшествия с Иосифом я не встречался, правда, с начала шестидесятых годов слышал о нём как о талантливейшем поэте города.

Во вторую комнату к голландской печке, полуторному деревянному топчану, обшарпанному столу и двум табуреткам ребята привезли детскую кроватку, подаренную семейной парой – друзьями Иосифа, от выросшего из неё собственного чада. Короче, «экипировали» комнату окончательно, и начала работать фабрика по выращиванию человечка на улице Герцена, бывшей Большой Морской. В официальных документах и в теперешнем интернете рождение Андрея записано октябрём 1967 года, на самом же деле он родился в мае, и привезли его ко мне в дом на Герцена в конце мая. Очевидно, это одна из загадок матери Андрея.

В шестидесятые годы я много работал; кроме Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, где служил главным художником, рисовал для театров других городов Эсэсэрии, включая Москву, оттого часто отъезжал из Питера, оставляя ключи от моей комнаты-мастерской ребятам. Они выставляли коляску с Андреем на мой, единственный в нашей квартире, балкон. Воздух на улице Герцена, перекрытой в то лето из-за замены труб центрального отопления, слава богу, не был так сильно загазован.

Жили все мы в ту пору совсем бедно. У нас, молодых, накоплений никаких не было, или, как говорят, «в карманах шаром покати». Посуды в доме, кроме трёх тарелок, двух-трёх блюдец, двух чашек и стакана, не водилось. Чтобы справить день рождения моего макетчика Володи Малыша (Ильина), пришлось создать театрализованное пространство. Из мебели в моём обиталище имелись только небольшой случайный стол, тахта, табурет, мольберт и тумба под краски – всё; ещё в углу комнаты красовалась старая кафельная печь-камин с фигурной полкой. Отсутствие сидений, посуды, приборов, ложек, ножей, вилок и, главное, достаточных грошей заставило нас оправдать знаменитое выражение «голь на выдумки хитра». По центру комнаты мы из газет «Ленинградская правда» выложили на полу круг в два с половиной метра в диаметре, на него выставили шесть «бомб», как в те времена прозывались трёхлитровые бутылки дешёвого болгарского сухого вина, окружили их взятыми напрокат мухинскими гранёными стаканами. Купили множество недорогих сухофруктов и моток рыболовной лески. По центру комнаты над газетным кругом заседалова от стенки к стенке на высоте 160 см натянули сетку из лески и к ней прикрепили нитками множество сухофруктовой вкусняры-закуски.

Кроме тостов в честь мастера-именинника выпили за самиздат на Руси. Никто из нас и представить себе не мог, что наш рыжий сосед-поэт через несколько лет сам станет героем самиздата в Эсэсэрии, за чтение и тем более за распространение которого можно будет схлопотать срок.

Если говорить о самиздате, то знакомству с ним я обязан Иосифу и Марине. Они познакомили нас со столпами неофициальной русской публицистики и литературы. В то лето мы с несколькими художниками-приятелями вечерами после работы, с прихватом ночи, лежали на старом паркете и читали, передавая по кругу, распечатанные на машинке тексты Солженицына, Зиновьева, Даниэля, Синявского, Войновича, Гроссмана и других запретных авторов.

Близко с Мариной я не дружил, сказать что-либо особенное о ней не могу. Родителей её, как уже признавался, считал потрясающими профессионалами. Кроме СХШ Марина какое-то время училась у В.В. Стерлигова. Её графические работы несут некую печать его школы. Если анализировать, кто из художников близок ей, то, пожалуй, Наталья Басманова, её мать. Иллюстрации Марины отличаются тонким вкусом, талантливым своеобычным рисунком и изумительной красотой. Но создавала она их безумно долго. Оттого в коммерческом плане творчество Басмановой, к сожалению, было малорентабельно.

По житейской особенности Марина не хозяйка, а художница, к тому же наизусть знающая огромное количество стихов. Марина – ходячая энциклопедия, обладавшая первоклассным вкусом на настоящую поэзию. Думаю, она неслучайно сблизилась с Иосифом.

Про Марину говорили, что она замкнутая. Я бы так не сказал. Она скорее задумчива, но не замкнута. Мне недосуг было вникать в её особенности, а впоследствии жена моя Инна Габай, художница по костюму, находилась с нею в более тесных отношениях, и они друг с дружкою прекрасно ладили и болтали, как все нормальные тётеньки.

По внешним данным Марина – женщина XIX века. Она могла бы стать моделью Венецианова или художников его школы. По некой «картинной заторможенности» она оттуда, из тридцатых-сороковых годов, из замечательного бидермейера. Уверен, что эти качества Марины Басмановой и привлекли к ней Иосифа. Одарённая потаённой красотой и природным женским манком, она соответствовала тогдашнему вкусу поэта. Неслучайно он посвятил ей более тридцати своих произведений.Не сомневаюсь, что Бродский по своим человеческим данным и характеру не зависел от кого-либо, в том числе от Марины. Марина, будучи прекрасно образованным человеком в литературе и особенно в поэзии, в те времена составляла его среду, очень подходила к нему, что немаловажно, она наизусть знала почти все его вещи.

Иосиф Бродский кроме грандиозного поэтического дара философически умён, и общение с ним как с уникальным человеческим типом представляло для многих, и меня в том числе, чрезвычайный интерес. Он не являлся моим арбитром, я люблю его просто читать, многие вещи Иосифа мне близки, но я из другого конца людского мира, иного жизненного опыта. Человек, выросший в бериевских детприёмниках и трудовых исправительных колониях, просто не может ничем восторгаться. Он может уважать, не склоняя головы. Не имея права считать Бродского своим другом-приятелем, повторяю, я действительно с удовольствием читаю его стихи.

Не будучи большим поклонником кинематографа, я видел фильм «Полторы комнаты» Андрея Хржановского и считаю кино достойным. Главное, что его снимали нормальные и приличные люди, да и сыграли именитые артисты Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Григорий Дитятковский. Я знаком с известным питерским домом Мурузи, на углу Пестеля и Короленко, но при жизни Иосифа там не был. С замечательным художником фильма Мариной Азизян, ученицей Николая Павловича Акимова, я довольно близко знаюсь начиная с институтских пятидесятых годов.

Открытием для меня явились рисовальные подвиги Иосифа, которые поначалу он, очевидно, скрывал. Изобразительному делу его никто не учил, и в его рисунках присутствовала толика приятного дилетантизма. Он чувствовал пластичность, упругость линии и обладал природным здравым вкусом. Из западных мастеров симпатизировал Энгру, из наших, скорее, Венецианову и его школе.

Несколько лет назад состоялась выставка графических работ Иосифа Бродского в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Затем его работы из собрания Эры Коробовой выставлялись в частной галерее. На этих выставках и их обсуждениях я был. Рисунки Иосифа – это рисунки поэта, вся прелесть их как раз в этом. Его графика – продолжение поэтической жизни: его мыслей, наблюдений, пристрастий. Отделять их от его поэзии я бы не стал. Вспомните, как замечательно рисовали А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Тургенев, многие другие русские поэты и литераторы, рисовали не как профессионалы, а изнутри своих собственных личностей, и совсем неплохо это делали.

Для Иосифа не составляло труда перешагнуть два порога, «дверь в дверь», и он оказывался у меня в мастерской. Помню, что ему понравились форэскизы к пьесе Исаака Бабеля «Мария». В те годы это была редкая пьеса для постановки в наших театрах. Ставил её талантливый режиссёр Ефим Табачников, к сожалению, рано ушедший из жизни. Одно время он был главным режиссёром в Театре Ленинского комсомола. Иосифу пришлась по душе моя идея к «Марии», представлявшая знаменитую арку Главного штаба с Александрийским столпом на фоне в супрематической интерпретации. Действие «Марии» происходит в Петрограде, сразу после революции. Иосиф пьесу не читал и спрашивал меня о сюжете. Пьеса репетировалась в Народном театре Дома культуры промкооперации на Петроградской стороне, но спектакль не вышел, следующим днём после генеральной началась война Израиля с Египтом.

В те хрущёвско-брежневские годы начальники страны всячески поощряли народное искусство, в том числе и народные театры. Они считали, что со временем коллективы самодеятельных театров заменят профессиональные, и отпускали на идею достаточное количество средств. Зачастую народными театрами руководили опытные профессиональные режиссёры, приглашавшие для оформления спектаклей известных театральных художников. Гонорары за оформление платили через Художественный фонд. Художественным советом фонда работа оценивалась по эскизам. За добротные, хорошо выполненные эскизы платили больше. Естественно, я стремился сделать приличные вещи для худсовета. Иосиф многие мои эскизы видел, да они и создавались на его глазах. Лично ему больше нравились прориси, то есть рисунки на ватмане, подготовленные к живописи, но ещё не крашенные. Глядя на них, он произнёс однажды: «Да оставь ты их в карандаше, не надо расписывать». Я возразил: «За некрашеные ведь ничего не заплатят, да и декорации непонятно будет во что красить». Эскиз – это документ, руководство к дальнейшему действию на театре. Короче, подготовительные рисунки с отрисованной мебелью, деталями интерьера, реквизита на белой бумаге его привлекали более, чем окрашенные гуашью или акварелью готовые работы.

Ежели говорить про Бродского и театр, то особого пристрастия к этому виду искусства у него я не наблюдал и не назвал бы Иосифа театралом. Он знал, что я служу в Театре имени Веры Фёдоровны Комиссаржевской, видел многое, что я рисовал для театра, но ни разу не попросил меня взять его с собой на спектакль, даже на тот, где работала его тётка по матери Дора Вольперт, знаменитая характерная актриса. Я хорошо знал Вольперт и симпатизировал её высокопрофессиональному искусству. Драматургические вещи самого Иосифа я предпочитаю читать, а не смотреть на сцене. Результат постановок на театре зависит главным образом от режиссуры и артистов. Пока я не знаю постановщика, удачно сделавшего Бродского на сцене. Из театральной практики известно, что хороших поэтов ставить не так-то просто. Мне вообще сдаётся, что Иосиф чувствовал расположение больше к цирку, чем к театру.

Как раз в эти месяцы жизни Иосифа я много работал для Ленгосцирка. Ему нравилось особенное своеобычное и древнее происхождение этого рискованного вида искусства. Он с интересом разглядывал мои эскизы ковров, цирковой арены, форганга, костюмов к цирковым номерам. Отдельный интерес Иосифа вызывала моя работа над оформлением популярной в те времена в СССР цирковой программы «Цирк медведей Валентина Филатова». Увидев эскизы костюмов медведей (которые тоже делал я), он заинтересовался тем, как проходили примерки костюмов с медведями. Проходили нормально. Руководил примерками всей шоблы медведей самый главный медведь-пахан – Валентин Иванович Филатов. Жаль, что почти не сохранилось цирковых эскизов, кроме нескольких черновиков. Цирк в отличие от театров платил за работу, покупая эскизы, чтобы по ним в дальнейшем повторять отработанные вещи – ковры, завесы, костюмы, реквизит – на бесконечных гастролях в разных городах.

После эмиграции Иосифа в Америку я встречался с ним дважды уже в Нью-Йорке и даже гостевал в его квартире на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. В Соединённых Штатах я оказался в связи с работой над пьесой А.П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке моего шефа в БДТ Георгия Александровича Товстоногова для Театра Маккартера в знаменитом Принстоне, находящемся в 60 милях от Нью-Йорка. Естественно, я воспользовался возможностью и привёз Иосифу из нашего Питера фотографии очень похожего на него его рыжего, в веснушках, сына. А Иосиф со мною переправил приглашение в Штаты для Андрея. Сын вскоре оформил приглашение, получив визу, прилетел к отцу в Америку и пробыл у него месяц в Массачусетсе, где он тогда преподавал.

По рабочей надобности я несколько раз приезжал из Принстона в Нью-Йорк для отоваривания декорациями и костюмами, и эти обстоятельства дали мне возможность встречи с Иосифом. Дом Иосифа на Мортон-стрит, построенный в английском стиле, удивил меня чудной синкопированной планировкой. В такое неожиданное пространство, пожалуй, я попал впервые. С улицы по пятиступенчатой лестнице я поднялся к двери четырёхэтажного дома и, нажав кнопку звонка, позвонил. Дверь открылась, и через площадку ухоженного вестибюля я увидел Иосифа, стоящего на другой лестнице. Поздоровавшись с ним, я ещё прошёл с ним один марш наверх и, попав на лестничную площадку с другой стороны дома, очутился снова на первом этаже. Преодолев короткий марш до его квартиры, мы наконец остановились у хозяйской двери. Улица с другой стороны этого же дома оказалась гораздо выше Moртон-стрит. Даже я, много где ходивший, без сопровождения по первости не сразу бы нашёл его квартиру. На моё удивление странной планировкой он пошутил: «Привычка конспирироваться, не более того».

Открыв дверь, мы почти сразу же вступили в рабочее пространство Иосифа – зальце, весь периметр его заполняли стеллажи с книгами. Справа от входа среди книжных полок стоял дубовый шведско-американский письменный стол начала XX века с приданным ему дубовым креслом того же времени. Вещи эти, как мне показалось, – гордость хозяина. Действительно, очень рациональные, красивые и удобные рабочие предметы для пишущего человека. Справа же в боковой стене находилась стеклянная дверь в сад. Сад – громко сказано, это небольшое пространство, приблизительно четыре с половиной на четыре метра, не более, окружённое пустыми побелёнными стенами домов с трёх сторон и узкими воротами на улицу с четвёртой стороны. В углу, сразу за стеклянной дверью, росло единственное, но довольно высокое деревцо, под которым стояли металлический стол и три металлических стула, окрашенные белилами. Верх этого дворика-колодца украшало синее небо. В левой боковой стене зальца от входа зиял темноватый, довольно тесный проход в спальню. Кухни как таковой не было. Кухонные принадлежности висели на левой стене прохода, под ними на узком верстаке стояла скромная посуда и остальная утварь. Почти всю небольшую комнату спальни занимала обширная кровать. Напротив неё на комоде, между двумя окнами, стоял небольшой телевизор. Справа от кровати находился проход в душ и туалет. Чтобы попасть туда, надобно было обойти кровать. После моего профессионального осмотра обиталища он по моей физиономии понял отсутствие восторга от увиденного и, достав с полки над шведским столом свою знаменитую книгу «Урания» в зелёном переплёте, издательства «Ардис», надписал её мне: «Дорогому Эдику, 19 лет спустя (не Дюма, а с ума!) от Иосифа, 18 мая 1987 года, Нью-Йорк».

Другую его книгу – «Конец прекрасной эпохи» – я привёз нелегально из Парижа задолго до перестройки и встречи в Нью-Йорке. По тому времени за такую контрабанду государство могло бы подарить срок, ежели обнаружила бы таможня. Но я своей казённой житухой был обучен.

Во второй мой приезд через два года в Принстон в Театр Маккартера на работу над спектаклем, который я делал с американским режиссёром и драматургом Нейглом Джексоном, по пьесе московского журналиста Владимира Губарева «Саркофаг» про трагедию в Чернобыле с Иосифом я виделся только дважды. Он торопился в свой университет преподавать. Общались мы с ним в японском ресторане на берегу Гудзона у его приятелей, симпатичных здоровенных японцев, державших это заведение. Иосиф любил японскую кухню. В застолье мы похвастались друг другу своими инфарктами. Разговор в основном пошёл вокруг этой темы.

– Меня выписали через два месяца, – сказал мне Иосиф.

– А меня через восемь месяцев, – ответил я.

– И тебе всё это время платили?

– Да, платили по больничному.

– Здесь такого безобразия быть не может.

Говорили о врачах. Он вспоминал с благодарностью докторицу реабилитационного центра на Карельском перешейке под Зеленогорском, на Чёрной речке, очень внимательно следившую за его сердцем, добрую, отзывчивую, красивую тётеньку Марию.

– Здесь такие не водятся, здесь все торопятся: «Быстрее, быстрее – давай бабки!»

Я у этой тётеньки тоже лечился целый месяц, проходил реабилитацию. Слава богу, что в мире остались такие врачи-докторицы, о которых можно вспоминать на разных берегах.

Вопрос о музее Иосифа Бродского, осуществляемом в теперешнее время в его бывшей квартире на углу улиц Пестеля (совсем не его героя!) и Короленко, в доме Мурузи, под названием «Полторы комнаты». Этот музей «на понюх». Из такого малого пространства музея не сделать, да и делать не стоит. В таком пространстве возможно сделать поэтическую каплицу, или, по-русски, часовню поэта, чтобы каждый желатель мог в неё зайти и поклониться памяти знаменитого питерского автора. Увидеть его улыбающимся, в отличной визуализации, а вокруг по календарю показывать небольшие сменные выставки, связанные с его жизнью и творчеством, в том числе и его рисунки.

Как говорится, Бог в помощь!