Мой учитель, старший научный сотрудник Пушкинского Дома (группа Н.А. Некрасова) Борис Лаврентьевич Бессонов (который первым меня привёл в Рукописный отдел Пушкинского Дома в 65-м году и оставил в нём до седин, чего и вам желаю), имел привычку возвращаться домой из института (в присутственные дни) непременно пешим дралом через Дворцовый мост. С обязательной остановкой – посредине на гранитной выемке. Зевакам, а не нам, тутошним счастливцам, можно сказать, для передыха. Но не только. Ибо всегда на этой остановке у Бори был заготовлен для спутников курьёзный рассказец. Вот один такой «остановочный» рассказик, который «случился» при мне и который, я всерьёз полагаю, будет как раз в масть.

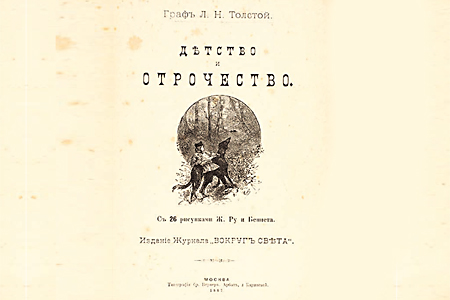

Где-то у писателя-народника Эртеля в записках мой учитель Борис Лаврентьевич Бессонов вычитал про дикую обиду, которую нанёс молодому Льву Толстому маститый Некрасов. Дело касалось публикации в осенней книжке «Современника»» за 1852 год повести Льва Толстого «Моё детство», которая, несмотря на дебют, была весьма и весьма благоприятно принята публикою и рядом важных критиков. В определённых кругах это считалось большой победой. Больше всех торжествовал, конечно же, сам Некрасов, что именно ему, как некогда в случае с молодым офицером Достоевским, судьбой досталось открыть на своих страницах новый талант.

Вот только в июле в Петербург с Кавказа пришла рукопись, а в сентябре – бац – и уже на прилавке в Лавке Смирдина на Невском и в Гостином дворе! Кто знает, сколько авторов, даже первого ряду, у него под сукном ждёт не дождётся своего часа, вона Щедрин совсем извёлся, напустит щелкопёров-писак, но ничего – потерпят. Больше того, журнал пошёл в гору, редакция объявила подписчикам о том, что автором написано продолжение и обещано «Современнику».

Ноябрь. Бабье лето. Есть пауза! Айда, Николаша, в Английский клуб с Ераковым в дурачка. А то и с Ратынским-цензором. «Митька, слетай – как в Демидов – и скажи, что Некрасов будет в три часа, с обедом… Да где ты?»

Николай Алексеевич чиркнул записку. И только было спустился из кабинета в гардеробную, как увидел своего Митьку, толкающегося в дверях с высоким малознакомым в этих местах мужчиной в коротком пальто и в чуть съехавшем набок цилиндре. В одной руке у человека был дорожный сак с палкой, а другой – перевязанная грубой бечёвкой связка книг.

Подаётся визитка… «Граф Лев Толстой», – прочёл Николай Алексеевич, тревожно тронув себя за бороду.

– Так вот Вы какой, я же представлял Вас другим. – И уже совсем придя в себя, расплылся в улыбке на всю Ивановскую.

– А Вы – Некрасов, стало быть, спешите в клуб, слуга сказал, но я Вас не задержу – дрожки ждут, пора в Ясную.

Потом, прямо на глазах Николая Алексеевича, из-под бечёвки книжку «Современника» раскрыл на том месте, где открывалась повесть Льва Николаевича, макнул широко гусиное перо и одним махом зачеркнул, как замазал, выпечатанное крупным слово «Моё». Расписался. Поставил дату и своим слабым голосом (эту странную примету современники так и не взяли в толк – странность, что у Льва Толстого, старого вояки и пророка был голос как у пищали) кликнул. Мол, милсдарь, зачем, скажите, Вы приписали мне это чужое слово, такую напраслину навели? Здесь не про меня речь. Уверен, Ваше превосходительство, что никому из читателей Вашего журнала не должна быть интересна моя личная жизнь, ровным счётом – никому-с!!!

Всё это проговорив «в сердцах» опешившему главному редактору, Толстой, вытянув из горки перьев новое перо, макнул его в чернильницу и предложил Некрасову написать: «Вымарать. Некрасов. И в печать». И подписаться печатными буквами, как документ .

Николай Алексеевич – гордец, хотел было увернуться, отбросить это дело, сбросить Толстого как надоедную кошку с груди. Он, конечно, знал, знал давно, что Толстой прав. Глянул на Льва Николаевича и просьбу его исполнил. Подписал. Тут же Митька махнул пресс-папье, а Толстого и след простыл.