Алексей Одесский

Советская команда впервые получила возможность помериться силами с родоначальниками футбола, профессионалами, считавшимися сильнейшими в мире. Сотни тысяч людей от Москвы до самых до окраин, собравшись у радиоточек, жадно внимали каждому шороху, доносящемуся из репродуктора, – слушали незабываемые репортажи Вадима Синявского.

Футбол сорок пятого года

В стремительной круговерти дня сегодняшнего, на пороге второй четверти XXI века, спустя восемь десятилетий непросто, немыслимо, невозможно – и всё же попытаемся представить себе чувства, охватившие миллионы советских людей весной 1945 го. Страшная война позади. Великая Победа! Слёзы радости, эйфория, оптимизм. Неуёмная жажда мирной жизни, и футбол – одна из её немаловажных составляющих. Как сказал Евгений Евтушенко: «Футбол был первым признаком победы, / и с детства были мы футболоведы». «Как прекрасную песню восприняли» болельщики опубликованную 1 мая в газете «Красный спорт» новость о возобновлении чемпионата СССР», – пишет в своей «Летописи» («Спорт-экспресс», апрель 2007) архивариус отечественного футбола Аксель Вартанян. Стартовало первенство 13 мая, завершилось 24 сентября. Какой накал страстей, какое мастерство виртуозов, непримиримое спортивное соперничество, обилие голов (4:0, 5:0, 6:2, 7:1, 10:0 – таблица-«шахматка» турнира поражает невероятными результатами!).

«Я же с десяти лет ходил на футбол. Много было интересных послевоенных матчей, – вспоминал болельщик «Спартака» Валентин Гафт. – Наши уезжали в Англию, и я удивляюсь, что мы, мальчишки, уже знали все названия клубов – «Челси», других, знали имена игроков. И спорили, как могут сыграть наши с англичанами… Хотя не смотрели телевизоры, которых не было, а слушали картонное радио…»

«Динамо» – в Англии

«Гранды» – московское «Динамо» и «команда лейтенантов» ЦДКА – вели спор о том, кто займёт первое место (чемпионами в итоге стали динамовцы, выдав беспрецедентную серию из 17 (!) побед подряд, при этом они лишь на одно очко опередили армейцев). Тем временем по каналам почты – дипломатической и обычной – тянулась переписка, казавшаяся бесконечной. Секретарь Футбольной ассоциации Англии Стэнли Роуз (в 1961 м он возглавит Международную федерацию ФИФА, курирующую мировой футбол) давно вынашивал идею проведения товарищеской встречи между советской и британской футбольными командами. Наши долго не решались, но ближе к осени добро от власть имущих было получено. Предварительно согласовали с принимающей стороной приезд в Великобританию нашего чемпиона, сроки, имя одного из соперников – лондонский «Челси». Информация о предстоящей поездке московских динамовцев в Англию долгое время держалась в секрете (боялись сглазить!). Также в неведении оставались английские таблоиды и с явным удовольствием потчевали читателей небылицами. Дата прибытия нашей делегации постоянно сдвигалась, календарь игр стал достоянием общественности в последний момент. Наконец, 4 ноября ленд-лизовские «Дугласы» с советскими футболистами на борту (московские динамовцы с целью усиления команды доукомплектовались, пригласив в свои ряды Орешкина и Архангельского из ленинградского «Динамо», а также лучшего бомбардира чемпионата СССР Всеволода Боброва из ЦДКА) приземлились в лондонском аэропорту Кройдон.

Хмара на «Стэмфорд Бридж»

О неудавшейся церемонии встречи (без флага, без оркестра) рассказывалось не раз (хозяева ждали гостей на другом аэродроме, и передислокация заняла определённое время), как и о попытке разместить «Динамо» в неблагоустроенных казармах. Проблема свободного гостиничного номера была острой: в те дни в Лондоне проходила Всемирная конференция молодёжи. И повезло членам делегации СССР – им посчастливилось побывать на матче, открывавшем серию (с «Челси»). Среди них «тов. В. Хмара» (вероятнее всего, Василий Васильевич Хмара – «шахтёрский» писатель, член Президиума ЦК профсоюза горнорабочих), поделившийся впечатлениями с читателями газеты «Вечерняя Москва»: «Трудно передать, что творилось на стадионе. Любители футбола устраивались даже на высоких фонарях, прикрепляя себя к столбам ремнями. Крыши домов, находящихся даже на большом расстоянии, были также заполнены людьми, внимательно следившими в бинокли за ходом матча… На матче присутствовали многие члены парламента, писатели, учёные, артисты. Отдельными группами сидели солдаты английской, американской, австралийской, новозеландской и канадской армий. Группа американских солдат перепрыгнула через барьер и села почти у самой черты поля…»

«Слушая радио…»

Так называлась заметка, опубликованная в «Известиях» 14 ноября. Автор – советская писательница, «на чьём творчестве выросло не одно поколение журналистов», – Татьяна Яковлевна Сосюра (псевдоним – Татьяна Тэсс): «Семнадцать тридцать по московскому времени. Ожили тысячи радиоприёмников, засветился зелёным кошачьим блеском «магический глазок» искателей, раздалось то вибрирующее, нарастающее гудение, которое предшествует рождению первого звука…»

Завораживающий, далёкий и такой близкий, родной голос Вадима Синявского: «…вы слышите меня, дорогие друзья, в Москве и в Ленинграде, в Тбилиси, Берлине, Порт-Артуре и Владивостоке… Мы же впервые играем с профессиональной командой, тем более такого высокого класса, как англичане. Выше некуда!»

События матча разворачиваются не в нашу пользу. «Снова голос диктора, – слушает Татьяна Тэсс. – Он успокаивает нас: «Не надо волноваться, друзья, это только начало игры…» Но шутка ли сказать – не волноваться! Волнуются все: в Москве, в Порт-Артуре, в Архангельске, в Одессе. «Челси» забивает «Динамо» второй гол, и волнение всё усиливается… Не знаю, ощущали ли динамовцы ту незримую, трепещущую нить, которой был связан лондонский стадион с тысячами любителей футбола, рассеянных по всей нашей стране. Думается, что ощущали. Мы здесь следили за каждым их движением по полю, за каждым ударом…»

Незадолго до конца первого тайма динамовцы получили право пробить 11 метровый удар, но Леонид Соловьёв попал в штангу. И тут же «наступил ключевой момент игры, – вспоминает тренер «Динамо» Михаил Якушин в своей книге «Вечная тайна футбола» (М.: ФиС, 1988), – Томми Лоутон, этот действительно выдающийся центрфорвард, не входя в штрафную, нанёс удар необычайной силы в правый от Хомича верхний угол ворот. В тот момент я только и успел подумать: всё, верный гол. Как Хомич в броске отбил мяч, и сейчас объяснить не смогу. Вратарей с такой реакцией я не встречал… Мне кажется, что прежде всего за этот бросок Хомич получил в Англии прозвище Тигр.

В течение пяти минут в середине второго тайма Карцев и Архангельский забили два гола и восстановили равновесие. Всё бы хорошо, но «тут Лоутон, которому редко удавалось избавляться от «цепких объятий» Семичастного, напряг Хомича и, наконец, переиграв того и другого, забил головой красивый гол» (А. Вартанян). Всё – 3:2? Нет. Бобров сумел сравнять счёт. «Шаляпин русского футбола, – писал о нём Евгений Евтушенко. – И трепетал голкипер «Челси»… Слово Вадиму Синявскому: «Семичастный, капитан команды, бежит через всё поле, чтобы поцеловать Всеволода Боброва за третий мяч. 3:3! Молодец Бобров!»

«Команду «Динамо» по окончании игры наградили шумными овациями. Вратаря Хомича и капитана Семичастного вынесли с поля на руках…», – закончил свой рассказ в «Вечёрке» Василий Хмара.

Под флагом «Арсенала»

Четыре матча провели динамовцы на футбольных полях Великобритании.

13 ноября 1945. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 90 000 зрителей. «Челси» – «Динамо» – 3:3 (2:0)

17 ноября 1945. Кардифф. Стадион «Ниниан Парк». 40 000 зрителей. «Кардифф Сити» – «Динамо» – 1:10 (0:3)

21 ноября 1945. Лондон. Стадион «Уайт Харт Лейн». 54 000 зрителей. «Арсенал» – «Динамо» – 3:4 (3:2)

28 ноября 1945. Глазго. Стадион «Айброкс Парк». 90 000 зрителей. «Рейнджерс» – «Динамо» – 2:2 (1:2)

«Боевая ничья с «Челси»… в нервной обстановке «экзамена на аттестат зрелости», – охарактеризовала газета «Московский большевик» первый из них.

«…блестящая демонстрация атакующего стиля советских футболистов при разгроме «Кардифф Сити», – восхищалась вторым. Справедливости ради, не нужно забывать – десять голов были забиты в ворота полулюбительской команды…

«…трудная, но достойная победа над английской сборной, выступившей под флагом «Арсенала», – подвела итог третьего. Это была не сборная Англии, но лондонский клуб действительно привлёк в свои ряды специально на игру с «Динамо» нескольких очень сильных исполнителей из других команд, в том числе Стэнли Мэттьюза из «Сток Сити», до сих пор считающегося лучшим футболистом Англии всех времён. Встреча проходила в тяжелейших условиях, стадион окутал густой туман – «гороховый суп», как говорят англичане, что породило множество мифов, курсирующих до сих пор. Вадиму Синявскому у микрофона приходилось импровизировать, догадываясь о том, что происходит на поле. Бобров забил гол на первой минуте, «Арсенал» ответил хет-триком «легионера» из «Блэкпула» Мортенсена. Перед перерывом Леонид Соловьёв ценой перелома (нашего защитника увезли в больницу) сумел предотвратить четвёртый гол Мортенсена, и тут же Бескову удалось сократить разрыв, в начале второго тайма Сергей Соловьёв сравнял счёт. Наконец, Бобров на 63 й минуте поставил победную точку. Легендарный матч!

И «Боевая ничья» («Московский большевик») в Шотландии. Дубль Карцева – 2:0. Два пенальти в наши ворота – реализован только один, но с «точки» «Рейнджерс» сравнял счёт – 2:2. Один из героев матча – Алексей Хомич. «На этот раз динамовский вратарь, пожалуй, превзошёл самого себя, – передавал в отчёте для «Известий» Вадим Синявский. – Сегодня он играл с ещё небывалым блеском. Его прыжки… были поистине феноменальными».

«Ещё до игры в Глазго Стэнли Роуз предложил провести 5 декабря в Бирмингеме матч со сборной Англии, – пишет Аксель Вартанян. – Наши ничего не обещали… В Бирмингеме в надежде на положительный ответ поспешили отпечатать 70 тысяч билетов. Как только игра в Глазго закончилась, протрубили отбой. Баланс встреч в Великобритании… вполне удовлетворил, рисковать не имело смысла…»

Ещё бы! Две победы, две ничьи. Общий счёт – 19:9. Шесть голов в ворота соперников «Динамо» провёл Всеволод Бобров. Пять – Константин Бесков. Четыре – Евгений Архангельский. Три – Василий Карцев. Один – Сергей Соловьёв. Феноменальный результат!

Хомич из соседнего двора

Алексей Хомич – страж ворот московского «Динамо». Легенда. «Вратарь от Бога, – вновь обращаемся к «Летописи» Акселя Вартаняна. – Небольшого… росточка (всего 172 см), обладал необыкновенной прыгучестью и реакцией. Совершенствовать дары природы в младые годы помогли волейбол (участвовал в серьёзных соревнованиях) и… годовалая сестрёнка Раиса, за которой мать, уходя на работу, строго-настрого велела присматривать. Но как устоишь перед манящим зовом товарищей: «Алёша, выходи!» Алёша выходил. Со своим «инвентарём» – Раисой: в дворовых баталиях работала она штангой. Много лет спустя Хомич исповедовался Льву Ивановичу Филатову, лучшему из писавших о футболе журналистов: «Райка спала, а мы бились. Так я вам скажу, под ту руку, где она лежала, забить мне было невозможно… Под ту руку я бы мышонка не пропустил. Сам бы убился» Тигр. «Вот кто потряс Британские острова. Такой зрелищной, эффектной игры (без малейшего намёка на рисовку) там не видели. Он вытаскивал немыслимые мячи, выручал в ситуациях, считавшихся безнадёжными».

А вот история, которую рассказал болельщик «Динамо» с 80 летним стажем Игорь Иосифович Гриншпун – инженер-строитель, дважды лауреат Государственной премии Совета министров СССР, один из авторов проекта тех самых типовых многоэтажек нового поколения, сыгравших ключевую роль в судьбе персонажей рязановской «Иронии судьбы»: «Моя мама дружила с матерью Хомича – они случайно познакомились в детской поликлинике. В декабре 1945 го Екатерина Фёдоровна пригласила маму в гости, между делом открыла платяной шкаф, с гордостью показала два элегантных костюма – тёмный и бежевый: «Алёша из Лондона привёз!» А ещё Хомич привёз из Англии велосипед. Классный, гоночный – с загнутым вверх рулём, хромированный, блестящий. Любил наматывать на нём круги по району (он жил в Измайлово на 1 й Парковой улице) к радости соседских ребятишек. Хомич всех строил: «Становитесь в очередь!» Каждого сажал на раму – и катал. Хороший был парень, простой, свойский».

Не хочу сказать ничего негативного, времена теперь другие, но всё же попробуйте представить себе голкипера клуба РПЛ, катающего на велосипеде соседских детей. Представили? Вот и я – с трудом…

Летописцы

О дебютном путешествии московского «Динамо» на Британские острова написано много. Подробнейшим образом раскрыл тему в «Летописи советского футбола» его главный историк Аксель Татевосович Вартанян. Цитаты из его монументального труда неоднократно используются в данной статье.

Наиболее известное раннее издание – это сборник «Девятнадцать на девять» (М.: Молодая гвардия, 1946) под редакцией Льва Кассиля. 90 страничная, сразу ставшая библиографической редкостью книжка (50 тысячный тираж «разлетелся» мгновенно) включает в себя представление футболистов «Динамо», подробную статистику матчей, очерки Михаила Якушина, Алексея Хомича, Василия Карцева, Михаила Семичастного, Ивана Станкевича, Всеволода Боброва, Константина Бескова, материал о «Динамо» мэтра советской спортивной журналистики Юрия Ильича Ваньята (единственный, кто освещал все 54 чемпионата СССР по футболу и ушёл из жизни вместе с ними – в марте 1992 го).

Определённо представляет интерес книга английского журналиста Дэвида Даунинга «Пассовочка. Турне московского «Динамо» по Британии, 1945» (М.: Андрей Ельков, пер. с англ., 2015) – это своеобразный взгляд с другого ракурса. В предисловии автор, откопавший в ходе работы над рукописью множество любопытных фактов, признаётся, что «натолкнулся на историю этого турне, о котором до того не имел ни малейшего представления», случайно, и ему «вскоре стало понятно, что речь идёт о почти забытой главе футбольной истории». Здесь с Даунингом не согласимся. В Англии (а в России – и подавно) о матчах с московским «Динамо» помнят очень хорошо.

Лобановский в московском «Динамо»

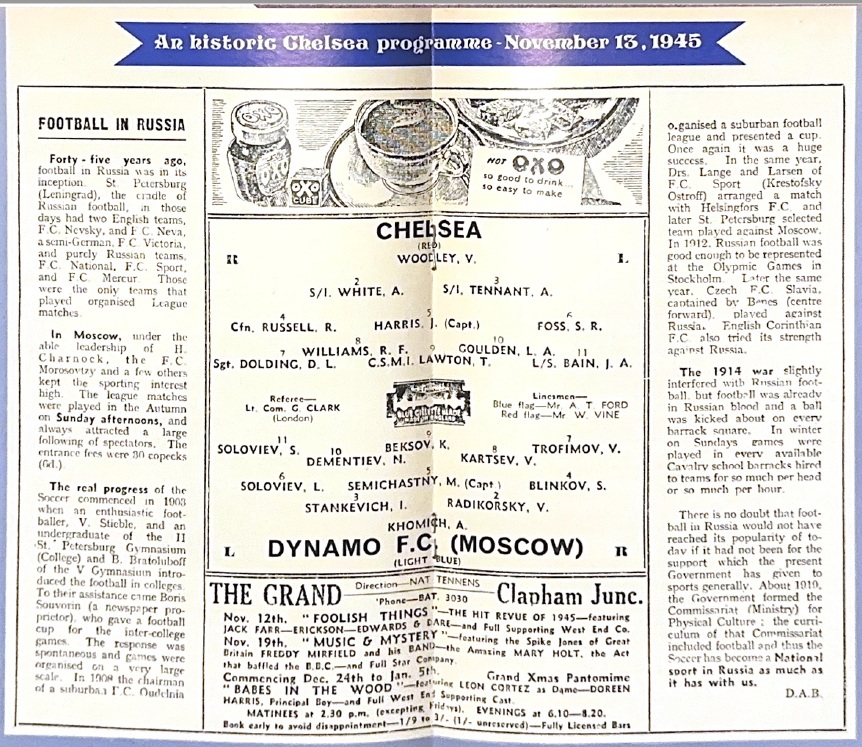

После турне 1945-го динамовцев стали приглашать на родину футбола регулярно. Замечательный артефакт – красочная программка (в искусстве их создания англичане – непревзойдённые мастера!) товарищеского матча «Челси» – «Динамо», состоявшегося 15 ноября 1978-го – 33 года спустя. В брошюре можно найти множество раритетных фотографий, а также репринт «двухпенсовой» официальной программы, датированной 13 ноября 1945-го: в составе «Динамо» отсутствует Бобров, с ошибкой написана фамилия Бесков («Beksov.K»), на титульной странице – приветствие на русском языке… В 1965-м, по случаю 20-летнего юбилея, динамовцы провели на Британских островах целых пять встреч: 22.11 соперником был «Ньюкасл», 24.11 – «Сток Сити», 30.11 – «Арсенал», 06.12 – «Манчестер Сити», 08.12 – «Уолсолл» из третьего дивизиона (на этот день была запланирована игра с «Челси», но её пришлось отменить). А декабря не состоялась встреча со «сборной» «Селтик»/«Рейнджерс». Зато в Шотландии, как рассказал тренер динамовцев Вячеслав Соловьёв, к динамовцам «в гости пришли игроки команды «Глазго Рейнджерс» образца 1945 года. Почти в полном составе… Трогательной была встреча ветеранов-шотландцев с руководителем нашей делегации М.В.Семичастным. Все ветераны помнили матч в мельчайших подробностях. На банкете за одним столом сидели рядом наши молодые футболисты и пожилые шотландцы. И шёл большой, интересный разговор о прошлом, настоящем и будущем футбола. Наше турне прошло под знаком двадцатилетнего юбилея.

О матчах 1945 года вспоминали газеты, радиокомментаторы, тренеры… И все пытались оценивать нашу игру сквозь призму времени». В составе «Динамо» осенью 1965-го отсутствовал Лев Яшин (в воротах стоял Урушадзе из Тбилиси). Вызвали Станислава Завидонова из ленинградского «Зенита». А на позиции левого крайнего играл… Валерий Лобановский (забил два гола, принимал участие во всех пяти матчах). «Рыжий» защищал тогда цвета «Черноморца» и учился в Одесском политехническом институте. Но лучшие годы – как игрок, а после – на тренерском мостике, Валерий Васильевич провёл, как известно, в киевском «Динамо». Так почему бы не съездить в Англию и заодно помочь нуждавшимся в усилении состава одноклубникам? Кстати, в их составе он выступал уже не в первый раз. На товарищеский матч «Динамо» Москва – «Астон Вилла» (опять с англичанами!), состоявшийся в «Лужниках» в мае 1961-го, были приглашены киевляне Валерий Лобановский и Юрий Войнов, оба играли с первых минут. Динамовцы Москвы и Киева, тбилисцы и минчане – все они были членами единого, советского добровольного спортивного общества «Динамо».

Продолжение Дня Победы

Сказала своё слово и киноиндустрия – в феврале 2022 г. вышел художественный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», снятый режиссёром Алексеем Пимановым по сценарию братьев Олега и Владимира Пресняковых. Удачным дополнением к нему стала документальная лента «Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии», показанная на Первом канале в преддверии телевизионной премьеры. Картина вроде неплохая. Но историк спорта, главный архивариус московского «Динамо» Юрий Александрович Кошель считает, что с реальными событиями общего у неё немного.

В 2019-м был снят ещё один фильм, документально-игровой – «С мячом в Британию» – с участием звёзд российского кино, а также известных писателей, спортсменов, актёров, режиссёров. Вышла и одноимённая книга, изданная продюсерским центром «Динамо» в цикле «Легенды и судьбы». В финале фильма член совета директоров футбольного клуба «Динамо-Москва» Сергей Вадимович Степашин подчеркнул важность успеха динамовцев в противостоянии с англичанами: «Людям нужны победы! Это был большой праздник – продолжение Дня Победы в ноябре 1945 года».

О том же говорит и Аксель Вартанян в «Летописи»: «Народ, выигравший кровавую, жестокую войну, нуждался в подтверждении собственной силы и мощи в мирных сферах. Динамовцы сделали большое дело – люди поверили, что и в самой народной, любимой игре нет нам в мире равных… Помню, как радовался я, первоклашка, с окончанием репортажей Синявского. Чувствовал, как и миллионы людей (тогда, казалось, вся страна заболела футболом), личную причастность к победе. Успех «Динамо» был нашим общим успехом. Свершилась народная мечта – мы лучшие в мире!.. Вера в собственную силу и значимость охватила весь советский футбол. Не исключаю, что победная поездка «Динамо» породила где-то наверху мысль о приобщении к мировому футболу. Вскоре по возобновлении деятельности ФИФА, в 1946 году, секция футбола СССР вступила в эту организацию. В свете всего здесь сказанного значение поездки «Динамо» в Великобританию неоценимо…»

Дополнительная популяризация (существовало ли тогда это слово?) футболу в те годы не требовалась. Футбол любили, футболом гордились, в футбол играли. И всё же: «После ошеломивших весь мир четырёх игр московского «Динамо» со счётом 19:9 в Англии мы, тогдашние пацаны, стали играть даже в тридцатиградусный мороз на снегу – в сапогах или валенках», – вспоминал Евгений Евтушенко.

Победа «Динамо» дала импульс роста новым поколениям футболистов и стала залогом будущих побед советского футбола. Мало что значащая и кажущаяся странной для несведущего комбинация чисел «Девятнадцать на девять» навечно узаконила свой особенный смысл.