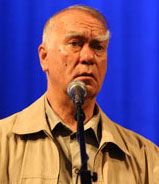

Михаил Николаевич КУРАЕВ родился в 1939 году в Ленинграде, в семье инженера. Ребёнком пережил блокаду. Окончил искусствоведческое отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Более 20 лет работал на киностудии «Ленфильм» редактором и сценаристом. В 1987 году дебютировал как прозаик повестью «Капитан Дикштейн», выдержавшей пять изданий на русском языке, переведённой во Франции, Швеции, Дании, Венгрии, США. М. Кураев – автор таких произведений, как «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Блокада», «Жребий-241», «Встречайте Ленина!», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Петя по дороге в царствие небесное». Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за лучший роман о городе – «Зеркало Монтачки». В 1998 году ему присуждена Государственная премия России.

Михаил Николаевич КУРАЕВ родился в 1939 году в Ленинграде, в семье инженера. Ребёнком пережил блокаду. Окончил искусствоведческое отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Более 20 лет работал на киностудии «Ленфильм» редактором и сценаристом. В 1987 году дебютировал как прозаик повестью «Капитан Дикштейн», выдержавшей пять изданий на русском языке, переведённой во Франции, Швеции, Дании, Венгрии, США. М. Кураев – автор таких произведений, как «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Блокада», «Жребий-241», «Встречайте Ленина!», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Петя по дороге в царствие небесное». Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за лучший роман о городе – «Зеркало Монтачки». В 1998 году ему присуждена Государственная премия России.

– Михаил Николаевич, как оцените минувший год с точки зрения собственных творческих успехов?

– Если говорить о своих делах, про свой «творческий год», минувшему, 2007-му, можно было бы обратить фаустовское: «Мгновение прекрасно! Продлись...» С годами приходишь к устойчивому убеждению в том, что жизнь движется волнообразно и за подъёмом следует спад, когда-то волна и вовсе накроет. Поэтому приятным воспоминаниям о 2007-м сопутствует понятная тревога... Впрочем, мне кажется, что мы, русские, не очень научились радоваться, мы как-то увереннее чувствуем себя в ситуациях отрицательных. Так нас «европейцы» всю жизнь воспитывали. Наши радости, и большие и малые, как правило, вызывают раздражение и озноб у соседей. Смех и весёлые песни в нашем доме им обязательно кажутся вызовом и угрозой. Поэтому, быть может из какой-то деликатности, мы прячем улыбку в кулак, афишированно громко смеющийся человек выглядит у нас неприлично, человек, перечисляющий свои победы, – хвастун и выпендрёжник, а если ещё, к всеобщему несчастью, ты здоров и зубы целы, стало быть, не очень умён, и немедленно надо обратиться к людям умным, чтобы узнать, как правильно жить дальше. Это у образцовых американцев, если на обычное «Здравствуй» – How do you do? – ты не ответил Finе! – ты просто пропащий человек. У них всегда и всё должно быть Finе!, вот если у нас Finе!, – это уже предмет всемирной озабоченности.

– Но нам никуда не деться от самих себя!

– Да, мы такие, какими нас создала наша история. И может быть, мы не вписываемся в «европейский» менталитет, потому что «другой» у нас – «друг». В каких ещё языках, у каких народов «другой» – не противоположность, не соперник, не партнёр, не чужой, а друг? И тем, кто пытается понять «загадочную русскую душу», в качестве первого шага можно объяснить на примере русского языка, носителя исторического и этического опыта нации, эту простую вещь. Для тех, кому русский язык родной, ДРУГОЙ изначально – ДРУГ. Пока не докажет обратного. А друг всегда разделить готов не только спасательный «круг», но и горе, и, что самое трудное, радость. Итак, прежде чем сообщить коллегам «о проделанной за год работе», сразу же скажу, что никаких премий не стяжал, не выхлопотал, не заслужил и не получил. И радовался, когда достойные имена находил в наградных списках. И «Букер» удался, и Яснополянская премия снова нашла достойных героев... Порадовался и за своего издателя Геннадия Сапронова, его книга – В. Распутин «Сибирь, Сибирь...» получила издательскую премию «Сенсация года». Как дети, родившиеся по любви, так и книги, изданные «по любви», отличаются даже от красавиц, изданных «по расчёту».

Наконец-то в 2007 году было принято правительственное постановление о праздновании 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя. Судя по составу организаторов предстоящих торжеств, где писатели представлены скудно, боюсь, как бы не повторилась «гоголевская» история с открытием памятника Гоголю в Москве в 1909 году. Для гостей, приглашённых на торжества, тогда были выстроены деревянные трибуны на Арбатской площади. Скептики усомнились в их прочности, уж больно много материала было растащено «на сторону». Тогда городские власти приняли решение в духе гоголевских героев: «Трибуны признать годными. Народ на трибуны не пускать». На площади, как известно, была давка, но полиция сохранила трибуны в неприкосновенности. Хотелось, чтобы в грядущем празднике было поменьше такой «гоголиады». Пока питерцы терпят поражение в борьбе за Гоголевский культурно-просветительский центр, который предполагали учредить «под юбилей»... Но это о предстоящем.

– А с кино вас продолжает что-то связывать?

– Оглядываясь на минувший год, вижу по весне долгожданную трансляцию на НТВ 12-серийного фильма по моему сценарию, режиссёр Евгений Иванов, «Господа присяжные...». Трансляция началась в дополуночное время, но уже после была так упрятана в сетку вещания, что в этих «сетях» только очень дотошный зритель мог её найти. Досадно, когда телеканал, ориентированный на интеллигентного зрителя, на ходу меняет свою ориентацию... И всё-таки это ночное событие записываю себе в плюс, зная, какое количество отличной кинопродукции сегодня «лежит под прилавком». Это раньше идеологические надзиратели клали фильмы «на полку». Теперь всё по-новому – «амбар», «кладовка», «прилавок»...

– И всё-таки для пишущего человека главное – книги?

– Вышло три. В Барселоне – «Ночной дозор», вторая – в Иркутске, роман «Похождения Кукуева» издал Геннадий Сапронов, и литературная версия телевизионного романа «Господа присяжные» в издательстве «Олимп» в Москве. Испания откликнулась на мою двенадцатую книгу за рубежом пятью похвальными рецензиями. Mersi! То бишь – Gracias! А настоящим подарком стал выход «Кукуева» в Иркутске. Презентация в Иркутском драматическом театре в программе литературного фестиваля «Летом в Иркутске». Поездка по области с издателем Геннадием Сапроновым и коллегами из «другого» cоюза – Валентином Распутиным и Валентином Курбатовым, встречи с живыми, голодными до литературы людьми – это подарок. А книжка, не оформленная, а замечательно придуманная и исполненная великолепным художником Сергеем Алояном, радует глаз. «Господа присяжные...» – конечно, не проза, как я представляю себе прозу, но и не сценарий. Тем более что за рамками фильма, и это неизбежно, остались достаточно важные для автора эпизоды, мысли, подробности. Тираж в 25 тысяч считаю для некоммерческой литературы изрядным.

И снова кино. «Моим стихам, как старым винам, придёт черёд...» Прошу прощения за горделивое сравнение. К слову пришлось. Пятнадцать лет назад мне предложили написать сценарий по моей же повести «Петя по дороге в царствие небесное». Запущенный уже в производство фильм был остановлен, режиссёр не смог найти исполнителя главной роли. Увы, и так бывает. Нынче летом сценарий попал в руки режиссёра Николая Досталя. Так он его из своих рук и не выпустил. Сейчас идут кинопробы. С тревогой жду встречи с моим Петей во плоти. Он же – не от мира сего... Настоящий советский блаженный... Съездили с режиссёром и оператором в Кандалакшу. Исколесили окрестности, где происходили в 1952–1953 годах события, бережно положенные в основу повести и сценария. Кольская земля памятлива, там ещё живут и летают «ребята» из мелового периода, так что и 53-й год нашли.

– А что вы думаете о современном литературном процессе?

– Думаю, что процесс пошёл! Пошёл во все стороны. Можно жаловаться на «засилье», «ангажированность», «коммерциализацию». Но когда ещё писатель мог писать то, что хочет, и так, как хочет? И слава богу! Литература, как и всякий живой организм, существует благодаря постоянному обмену веществ, стало быть, с необходимостью производит и шлаки. Так что единственное, что хотелось бы пожелать, прежде всего читателю, – навыка в распознании шлаков, отходов литературной жизнедеятельности. Правда, когда читателю телевизор показывает, как знатоки смакуют на вкус и цвет продукцию вторичной переработки, у читателя может зародиться сомнение, правильно ли он питается. Студенты второго курса гуманитарного университета в розданной им анкете на вопрос: «Документальная книга А.П. Чехова?» – отвечают: «Станционный дневник» (читай: «Жалобная книга», как я догадался) и «Дама с собачкой». На вопрос: «Исторические труды А.С. Пушкина?» – отвечают: «История государства Российского», значит, и в руках не держали. Литературный процесс... У этого слова есть и юридический смысл – процесс. Литература – это суд общества над самим собой. Какое общество – такой и суд.

Беседу вёл