Почему российские учёные создали Google в Америке, а не в России?

Опубликованный недавно доклад американских нефтяников «Суровая правда об энергии» – очередное подтверждение тому, что в ближайшие 20–30 лет спрос на нефть и газ будет превышать предложение, а значит, цены на энергоресурсы продолжат расти. Для России в такой перспективе есть бесспорные плюсы. Но есть и минусы, главный из которых – отсутствие стимулов для эффективной промышленной политики.

Опубликованный недавно доклад американских нефтяников «Суровая правда об энергии» – очередное подтверждение тому, что в ближайшие 20–30 лет спрос на нефть и газ будет превышать предложение, а значит, цены на энергоресурсы продолжат расти. Для России в такой перспективе есть бесспорные плюсы. Но есть и минусы, главный из которых – отсутствие стимулов для эффективной промышленной политики.

ВЫСОКИЙ ПЕРЕДЕЛ

Правительство до недавнего времени на дух не принимало само понятие «промышленная политика», надеясь, что рынок всё расставит на свои места. Но жизнь заставляет менять представления о рыночной стихии. Страна живёт не сама по себе, она достаточно серьёзно участвует в различных операциях на глобальных рынках и в этих операциях либо проигрывает, либо выигрывает.

Чтобы чётко понимать ситуацию, необходимо зафиксировать некие аксиоматические утверждения.

Первое, экономика будущего – это экономика знаний. В нашем правительстве можно услышать, мол, что плохого в сырьевой экономике, при таких ценах на нефть всё складывается замечательно. Но любые ресурсы исчерпаемы, знания же могут генерироваться в каких угодно объёмах. Следовательно, страна, продающая сырьё, в краткосрочной перспективе может что-то выиграть, но в историческом контексте обречена на проигрыш.

Вторая аксиома. В экономике существует международная кооперация, когда никто, как правило, уже не производит у себя ценный продукт целиком. Наукоёмкая продукция имеет много стадий переделов, и наибольшую добавочную стоимость обычно дают операции на заключительных этапах. Потому для страны важно определить, в каких отраслях мы можем делать такую многопередельную, насыщенную знаниями продукцию, конкурентоспособную на глобальном рынке. Идеально было бы производить какую-то продукцию монопольно. Например, Европа и США делают примерно 1000 самолётов в год средней стоимостью около 100 млн. долларов. То же и с автомобилями: их продаётся около 100 млн. ежегодно, и даже если средняя цена составляет 10 тыс. долларов, то это в общей сложности приносит триллион долларов.

Россия должна выбрать из возможных вариантов, где она может занимать монопольное или близкое к монопольному положение, где нас не будут подавлять конкуренты, на чём мы можем получить основную часть прибыли от высокопередельной продукции.

ПОИСКИ ЭКСКЛЮЗИВА

ПОИСКИ ЭКСКЛЮЗИВА

Возьмём лишь самое очевидное. Многие страны уже не могут существенно наращивать производство энергии. А мы можем ещё столетия увеличивать производство экологически чистой энергии, которую и будем экспортировать. Бог дал нашей стране громадную территорию, богатую полезными ископаемыми. Большая территория, отметим, даже важнее наличия исчерпаемых ресурсов – нефти и газа. Она нам даёт огромное преимущество в мире – возможность производить и потреблять практически неограниченное количество энергии, развивая атомную, угольную, термоядерную энергетику.

Таким образом, первая фундаментальная отрасль, которую мы должны назвать локомотивной, – это расширенная энергетика. Не та, что заканчивается продажей нефти и газа, а правильно выстроенная и ориентированная на будущее.

Вторая отрасль, где у нас наличествует огромный задел ресурсов и знаний, – это аэрокосмос. Неоспоримый факт, что в мире есть две конкурирующие страны, имеющие в космосе примерно равные возможности, – Россия и США (с небольшим перевесом Соединённых Штатов).

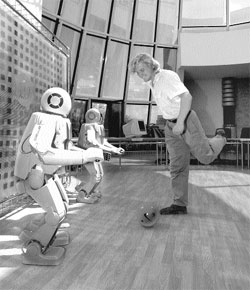

Третья – это информационные технологии, связанные с решением сверхсложных математических задач. Наши математики – от Перельмана до школьников, побеждающих на компьютерных олимпиадах, – одни из лучших в мире. Я уверен, что отрасли, связанные с искусственным интеллектом, будут играть всё большую роль в мире, а исследования и инновации в этой области – это то, что Россия могла бы предложить миру в качестве второй или даже первой сверхдержавы...

На этом, к сожалению, перечень основных локомотивных отраслей и заканчивается. Можно было бы добавить к ним биотехнологии, в частности, связанные с энергетикой, но, строго говоря, продвижение хотя бы одной отрасли на первые роли в мире требует вложений от 100 миллиардов до триллиона долларов. Соответственно пока что нет оснований думать, что какая бы то ни была страна, за исключением США, смогла бы продвигать одновременно больше 3–4 локомотивных отраслей.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Это – оценки и расчёты, которые позволили бы чётко, законами и исполнительными решениями обеспечить продвижение локомотивных отраслей в режиме «экономики знаний».

Сегодня рассказываются всякие басни, будто в структуре российской экономики увеличивается доля услуг. Есть хорошее исследование предыдущего представителя Всемирного банка в РФ, который квалифицированно доказал, что никакая сфера услуг у нас не растёт. А растёт, причём интенсивно, та же сырьевая составляющая. По данным статистики, на сегодняшний день две трети экспортных доходов мы получаем за счёт сырья и полуфабрикатов. Весь фокус в том, что добывающие компании для минимизирования налогов используют форму перепродаж через фирмы-посредники. Это и входит в сферу услуг во всех статистических отчётах. На основании чего потом и делаются выводы, будто у нас структура экономики становится похожа на настоящую развитую.

РИСКИ ИЛИ ЛЬГОТЫ

Казалось бы, для развития инновационной экономики у нас есть все возможности. Так, на неплохом уровне в России сохранилась высшая школа, где немало высококлассных учёных мирового уровня. Однако одна из причин, почему знания не превращаются в товар, в инновации, заключается в том, что внутренний рынок потребления знаний в России чрезвычайно невелик. Если оценивать в целом, то рынок инноваций окажется очень скромным – всего около 10 млрд. долларов. Для того чтобы инвестировать в эту отрасль 50–60 млрд. долларов (то есть сопоставимо с сырьевыми отраслями), надо продавать товаров на порядок больше – на 500 млрд. долларов. Даже если рассчитывать на меньший объём продаж (в пределах 200 млрд.), то и таких рынков внутри страны пока что нет. И долго ещё не будет.

Потому-то молодые люди из России, создавшие поисковую систему Google, капитализация которой доходит до 100 млрд. долларов, сделали это не в России, а в США. Там, во-первых, широкий внутренний рынок потребления продукта (а на старте это необходимо). Во-вторых, намного лучше условия генерирования и превращения знаний в товар. В Штатах инновационные фирмы такого типа всегда имели серьёзные налоговые льготы в отличие от нас.

Вообще во многих странах положение инноваторов несравнимо лучше: в Англии, Индии, Ирландии… Да возьмите хоть страны Ближнего Востока, в которых экономика тоже базируется на экспорте углеводородов. В Арабских Эмиратах не берут никаких налогов не только со своих инновационных фирм, но и расположенных на их территории зарубежных филиалов (при том что они воспроизводят лишь часть инновационного процесса). А у нас есть фундаментальная наука, есть люди, которые там работают, есть и нефтедоллары. Кто же мешает нам принять единственно правильное решение?

Анализ работы учёных, занимающихся проблемами рисков, показывает: из 150 инновационных проектов приемлемы только 10, и лишь один из этих десяти даёт серьёзную прибыль. Примерно так же во всём мире, не только в России. При оценке бизнеса знаний ошибки могут достигать 1000%. Понятно, что частный бизнес не станет вкладываться с таким риском, следовательно, ещё раз подчёркиваю, необходим комплекс компенсационных мер со стороны государства.

Однако венчурное (рисковое) финансирование, на котором сосредоточилось наше правительство, в 90% случаев будет в этой ситуации всё же пустой тратой денег. Даже при хорошо отобранных проектах. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, освободить от налогов успешные и прибыльные инновационные предприятия, дав им максимальные льготы.

В Государственную Думу внесён пакет законов с условным названием «Инновационная Россия». В нём даны определения, что же представляет собой инновационная политика на государственном уровне, каковы её цели и принципы. В чём состоит задача федеральных органов государственной власти и субъектов РФ, а также местного самоуправления. Наконец, какие формы поддержки инновационной деятельности могут оказать правительство и власть на местах. Все эти вопросы нашли, в частности, отражение в проекте Федерального закона «О государственной инновационной политике в РФ». Помимо этого, предлагается ряд поправок в действующее налоговое законодательство.

Правительству надо внимательно изучить представленные законопроекты и работать – выводить страну на курс эффективной промышленной политики, связанной с инновациями. Но пока незаметно, чтобы Кабинет министров реально хотел этого. Слишком трудно избавиться от тяжёлого «сырьевого проклятия» и сойти с «нефтяной иглы».

, депутат Государственной Думы трёх созывов