Как ранее сообщала «ЛГ», в канун 2025 года в Доме русского зарубежья (ДРЗ) прошло представление книги академика П.П. Толочко «Киев – Новгород в X–XIII веках». Предлагаем вниманию читателей отрывок из этого труда выдающегося учёного, археолога и историка, который ушёл из жизни в апреле 2024 года, оставаясь верным своим взглядам на жизнь, историю, единство русских людей. Книга увидела свет в Москве благодаря усилиям директора ДРЗ Виктора Москвина.

В этом очерке речь пойдёт о месте и роли в ранней истории Руси двух её главнейших центров – Киева и Новгорода. Оба города стояли у истоков русской государственности и оба являлись важнейшими скрепами общерусского единства. При взгляде на карту нетрудно убедиться, что Киев и Новгород находились на противоположных окраинах восточнославянского мира. Однако, учитывая, что стояли они на знаменитом торговом пути «Из Варяг в Греки», или, как он ещё именуется в летописи – «от Грек», являвшемся территориальной и экономической осью ранней Руси, местоположение обоих городов было стратегически безупречным. Киев контролировал выход в Чёрное море, а Новгород – в Балтийское. На эту их особенность указывал ещё С.М. Соловьёв, считавший Киев и Новгород главными торговыми городами на великом водном пути из Балтийского моря в Чёрное.

Они органически дополняли друг друга, и жизнь требовала, чтобы находились, выражаясь фигурально, в одних руках. Что практически и имело место. По меньшей мере с ІХ и до 30 х годов ХІІ в.

В своё время в исторической литературе популярной была мысль, что Новгород своим возникновением вообще обязан Киеву. Одним из первых её высказал М.В. Довнар-Запольский, полагавший, что Новгород был основан как торговый форпост Киева. В советской историографии таких взглядов придерживались Б.А. Рыбаков, А.В. Куза и др. Так, согласно А.В. Кузе, возникновение Новгорода явилось следствием объединения Северо-Западной Руси с Южной в конце ІХ – начале Х в. Это потребовало создания на севере соответствующего военно-административного центра с киевской «засадой», коим и стал Новгород. Б.А. Рыбаков, говоря о северорусских городах, заметил, что «одни из них возникли ещё в догосударственную пору и являлись центрами тех или иных племенных союзов, другие же были поставлены как «новые города», как северные фактории Киевской Руси. К их числу и относится Новгород, возникший в ІХ в.» В.Л. Янин не разделял такую точку зрения на происхождение Новгорода и утверждал, что «импульс к объединению Северо-Западных и Южных русских земель был дан не из Киева, а из Новгорода известным походом Олега 882 г., когда Киев был завоёван новгородским князем, перенесшим туда свою резиденцию».

Разумеется, В.Л. Янин совершенно прав в определении импульса к объединению двух восточнославянских регионов, связанного с походом Олега. Конечно, он северный. Вопрос только в том, новгородский ли? Подобное сомнение не могло бы возникнуть, если бы в Новгороде были обнаружены археологические материалы ІХ в., близкие к дате его первого упоминания в летописи (862 г.). Но за всю историю исследований археологам так и не удалось выявить в нём столь ранний культурный слой. Состояние сегодняшних знаний о новгородском культурном слое и датировке его древнейших участков, согласно В.Л. Янину, не подтверждает существование Новгорода в ІХ в.

Первые поселенческие следы, относящиеся ко времени не ранее середины Х в., никак не коррелируются с поздней летописной записью о том, что старейший из варяжских братьев «княжаста в Новѣгородѣ». Небезынтересно здесь заметить, что ни в одном летописном списке не сказано, что Олег выступил в поход из Новгорода.

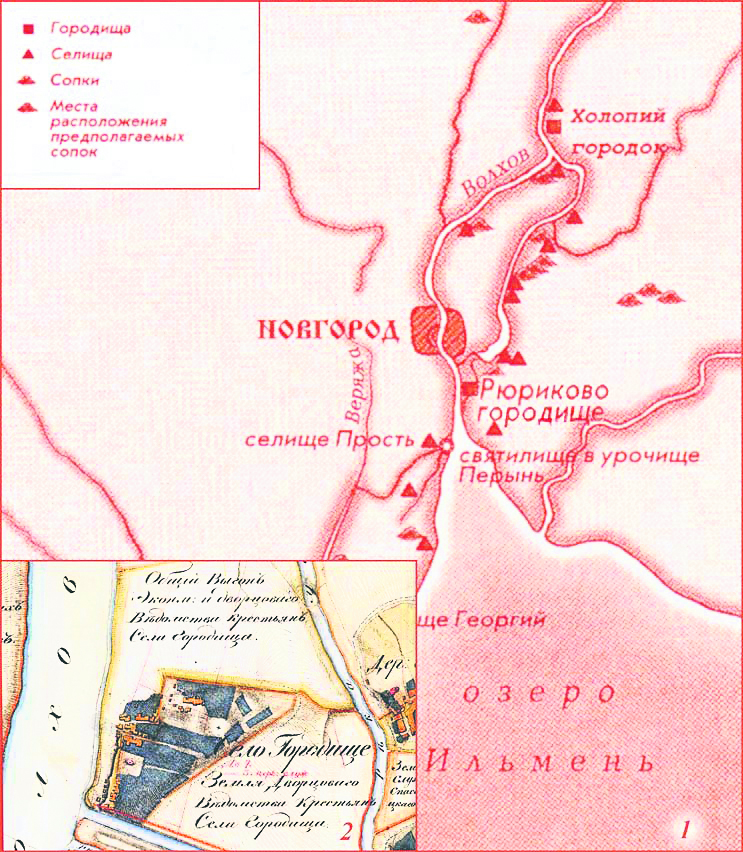

Наверное, рассуждения исследователей на тему, где сидел Рюрик и откуда его воевода Олег отправился на юг восточнославянского мира, не имели бы удовлетворительного объяснения, если бы в трёх километрах от современного Новгорода не находилось так называемое Рюриково городище. Археологические его исследования, ведущиеся более 30 лет экспедицией Е.Н. Носова, убедительно показали, что оно старше Новгорода по меньшей мере на 100 лет. Уже в ІХ в. в нём существовали мощные деревоземляные укрепления. Определённо с ним и следует связывать летописное известие о том, как Рюрик пришёл к Ильменю и срубил город над Волховом. Следовательно, формирование княжеской резиденции на Городище, как и летописное призвание варягов, с чем согласен и В.Л. Янин, состоялось тогда, когда Новгорода и даже возможных предшествующих ему посёлков ещё не существовало. Несомненно, именно из этого городка, и был предпринят поход Олега на Киев. В последующем историческая традиция соединила эти ранние события с Новгородом.

Изложенное выше мнение о соотношении Рюрикова городка и Новгорода, как старого и нового городов, по существу, повторяет вывод Е.Н. Носова, который он отстаивал многие годы. Сравнительно недавно он от него неожиданно отказался, заявив, что Городище – это и есть древнейший летописный Новгород. Правда, немногим ранее и в той же работе утверждал, что Рюриково городище и Новгород – явления разных исторических эпох. К этому можно добавить, что и разных социальных типов. Первое – продукт предгосударственного развития, второй – государственного.

Согласиться с новым выводом Е.Н. Носова трудно. Главным препятствием этому является то, что в данном случае мы не имеем феномена переноса города на новое место. Поселение, основанное Рюриком, не прекратило своего существования на рубеже Х–ХІ вв., как это имело место с другими парными поселениями этого времени, но продолжало свою жизнь и тогда, когда возник и развивался Новгород. Да и название своё имело. С конца XI и по XV в. новгородские летописцы неизменно именуют его Городищем, что, несомненно, указывает на стойкую народную традицию бытования такого топонима. Мы не знаем, какое название имел городок Рюрика изначально, но, учитывая скандинавскую инициативу в его строительстве, трудно себе представить, чтобы оно было славянским.

Отвечая на вопрос, каким было название Рюрикового городка, Е.Н. Носов пришёл к выводу, что оно изначально получило название Новгород, которое впоследствии перешло к поселению, возникшему в Х в. неподалёку от него. То есть к нынешнему Новгороду.

Несколько более сложное осмысление взаимоотношения Рюрикового городка и Новгорода предложил А.Н. Кирпичников. С одной стороны, он не сомневается в том, что первоначальным его наименованием было Хольмгард – как «ограждённый двор на острове», с другой, как будто не исключает того, что это и есть летописный Новгород. «Через три года, в 864 г., – пишет он, – Рюрик перебрался из Ладоги в новоукреплённый Новгород (а точнее, Предновгород, коим являлось Рюриково городище на Волхове»). Развивая эту мысль, А.Н. Кирпичников фактически теряет скандинавское название Хольмгард и заменяет его на славянское Предновгород, придав ему не содержательный смысл, но именной. «В дальнейшем столица (Руси. – П.Т.) была перенесена в Предновгород (Рюриково городище)».

Совершенно очевидно, что Рюриков городок не был изначально Новгородом. Определённо Предновгородом, но со скандинавским названием. Трудно себе представить, чтобы Рюрик и его соплеменники при сооружении укреплённого городка могли дать ему славянское наименование. Да ещё и такое непривычное для скандинавов. А во-вторых, если бы это было действительно так, тогда название Новгород непременно отразилось бы в древнескандинавских письменных источниках. Но такого названия в них практически нет. Ни в рунических надписях, ни в сагах. Есть Хольмгард (Hуlmgarр). Удовлетворительно объяснить это можно только в том случае, если предположить, что скандинавы перенесли на восточнославянский Новгород название более раннего его предшественника, построенного ими.

В.Л. Янин и М.Х. Алешковский в своё время предложили видеть такого предшественника Новгорода в посёлке на Славне, будто бы называвшемся Холмгородом и передавшем это самоназвание в древнеисландский язык ещё до возникновения политической федерации посёлков с общей для них цитаделью. Такой вывод, учитывая, что авторы считали название Холмгород славянским, должен был основываться на существовании на Славне не только холма, но и города-крепости, однако выявить её до сих пор не удалось. Да и холм на Славне весьма относительный. Не исключено, что именно эта концепция происхождения Новгорода позволила Т.Н. Джаксон прийти к выводу, что топоним Hуlmgarр состоит из корня garр, что тождественно древнерусскому «город», а поскольку вторая его часть была передачей древнерусского слова, то и первая не могла быть скандинавской, а являлась транскрипцией древнерусского «хълмъ».

Мне представляется более продуктивным толкование топонима Хольмгард тех исследователей, которые понимали его как «город на острове». Сложно сказать, насколько этому отождествлению препятствует скандинаво-славянская его двухсоставность, но такой островной город мы действительно имеем. В нём есть город, то есть крепость. Территориально он расположен на островной возвышенности, окрестности которой заливаются паводковыми водами. И определённо название этого поселения было известно на норманнском севере задолго до основания киевскими князьями своего административного центра с названием Новгород.

Новгород, несомненно, получил своё название как антипод старому городу, коим для киевской княжеской администрации, обустраивавшей свои северные владения, было Городище. Что касается характера его возникновения, то ответ на него находится в самом названии. Новый город не может медленно рождаться из нескольких более ранних посёлков. В таком случае он не был бы новым, да и название получил бы от одного из таких посёлков. Новые города закладываются или основываются властью как Новгород-Святополч на Днепре, Новгород-Северский на Десне или Новгород Нижний на Волге («Святополкъ же повелѣ рубити городъ на Вытечевѣ холму в свое имя», «Того же лѣта. Великый князь Гюрги, сынъ Всеволожь заложи град на устье Оки и нарече имя ему Новъградъ»).

Исследователи, полагающие, что Новгород своим происхождением обязан киевской княжеской власти, неизменно приводят в качестве подтверждения такой мысли летописное известие 947 г. о правительственных мероприятиях Ольги. «Иде Олга к Новугороду и устави по Мьстѣ, погосты и дань, и по Лузѣ погосты и дань, и оброки, и ловища ея суть по всеи земли, знамения и мѣста и погосты». Комментируя этот текст, В.Л. Янин неожиданно заключил, что такой акцией податная территория Новгородского государства была расширена не менее чем вдвое или втрое, что и создало необходимую материальную базу структурного преобразования Новгорода. Стоит ли доказывать, что для столь раннего времени, когда не было ни Новгорода, ни тем более Новгородского государства, говорить о каких-то их структурных преобразованиях просто невозможно. Податная территория была действительно расширена, но киевской княгиней и в интересах Киевского государства. Максимум, что можно извлечь из информации об основании Ольгой погостов на северных славянских землях, это то, что, возможно, в числе их был уже и Новгород как центральный пункт сбора дани.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Он беседовал с князьями и летописцами

Пётр Петрович Толочко родился 21 февраля 1938 года в селе Пристомы Киевской области, неподалёку от Переяслава (теперь уже не Хмельницкого – имя гетмана власти убрали из названия в 2019-м). Именно там в 1654 году при Богдане Хмельницком прошла судьбоносная Переяславская рада, объединившая украинцев с русскими в одном государстве.

Пётр Толочко, чьи труды о Киевской Руси признаны всюду, оставался одним из немногих на Украине, кто не допускал в угоду конъюнктуре искажения исторических фактов. Он писал: «Я не принадлежу к числу тех историков, которые полагают, что знают о Руси (Киевской или Древней) больше того, что знали о ней и рассказали нам древние летописцы». Он не скрывал скептицизма в отношении искусственного разрыва братских славянских народов, утверждая единство русских, украинцев (малороссиян –он не стеснялся этого имени) и белорусов как трёх ветвей древа Киевской Руси. Толочко горько переживал майданную эпоху, как переживал и за сограждан, соблазнившихся лубочными картинами Запада. Он по-христиански называл их «заблудшими», не переставая надеяться, что настанет момент, когда они «схоменутся», то есть опомнятся.

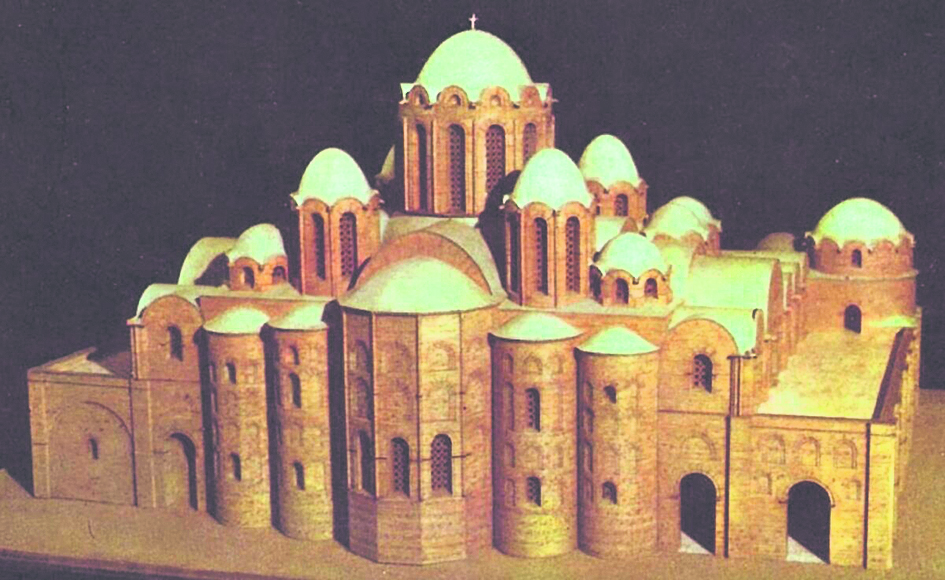

Несмотря на давление, Толочко отвергал предложения переезда с Украины куда бы то ни было, утверждая, что, как историк и патриот, он должен оставаться с ней до конца. Украинские власти всё же не посмели физически ограничить свободу академика – не было ни арестов, ни домашнего заключения. В своём рабочем кабинете напротив остатков фундамента Десятинной церкви на Владимирской улице он продолжал трудиться. Иногда шутливо замечал, что в своей «келье» чаще беседует с князьями, епископами и летописцами, чем с современниками, особенно с теми, кто возомнил себя вершителями судеб.

После 2014 года Пётр Петрович издал ряд монографических исследований, почти недоступных теперь украинскому читателю. Отсюда и его предсмертное желание, чтобы книги увидели свет в большом Русском мире, проистекающем от Древней Руси.

Благодаря энтузиазму В.А. Москвина издательство «Русский путь» выпустило книги Толочко «От Руси до Украины» и «Откуда пошла Русская земля». И вот новая – «Киев и Новгород в X–XIII вв.». На очереди ещё две монографии. Первая – «Южная Русь под властью татар XIII – начала XIV в.» и последний труд Толочко, посвящённый автору «Повести временных лет»: «Перечитывая Нестора».

Нет сомнения, что творческий путь Толочко, его верность научной этике и человеческая стойкость станут примером для будущих поколений. А его книга про древние русские города, как всегда, содержит немало интересного, значительного, подмеченного честным учёным.

Борис Сергеев, писатель, историк