Разумеется, это не та «кислота» из жаргона нынешних припозднившихся тинейджеров. А другая, высокая, по Рембо, из лучшего русского перевода «Пьяного корабля» Давида Бродского (впервые, кстати, опубликованного «ЛГ» ещё в 1929 году).

Разумеется, это не та «кислота» из жаргона нынешних припозднившихся тинейджеров. А другая, высокая, по Рембо, из лучшего русского перевода «Пьяного корабля» Давида Бродского (впервые, кстати, опубликованного «ЛГ» ещё в 1929 году).

Глубоко убеждён, что получасовой документальный фильм режиссёра Наталии Яковлевой о проблемах современной молодёжи (московская студия «Август», 2008; автор и продюсер – Майрам Юсупова) именно так и мог называться, а не стёртым и никаким названием «Pro молодёжь».

Ибо, хотя он и вырос из социологического наброска, фильм этот стал не столько аналитическим («Легко ли быть молодым?..»), но именно образным эскизом о юношах и девушках нового века, тропку в котором никто для них не проторил. Особенно остро это ощутимо на фоне разговоров о национальной демографической катастрофе.

Режиссёру удалось ухватить нерв проблемы и выстроить фильм по принципу калейдоскопа, из осколков мнений, суждений, умозаключений и наблюдений нескольких десятков молодых людей разного интеллектуального и социального уровня, но примерно равного житейского опыта.

Казалось бы, этот разнородный материал не подлежит общему знаменателю из-за своей пестроты и неотформованности. Слишком уж несхожи индивидуальности, которые, как могут, исповедуются перед кинокамерой.

Бьюсь об заклад, что большинству из них никто никогда не задавал сакраментальных вопросов бытия – ни представители нового государства, занятые куда более глобальными проблемами, ни ближний круг. А вот задавались ли такими вопросами они сами – это куда интереснее.

Поэтому эти сущностные вопросы их самих порой ставят в тупик, порой заставляют сучить лапками и выговариваться напропалую, а то вдруг и держать паузу, которой могут позавидовать и профессиональные речевики.

Что с того, что имена героев советской эпохи им уже ничего не говорят – их там не стояло! Поэтому для кого-то из них Космодемьянскую зовут Зинаидой, а для кого-то она что-то навроде Анны Карениной. А третий здраво и остроумно опрокинет давно отыгранный пропагандистский сюжет в наши дни: как только нынешней Космодемьянской выдадут требуемое ею бабло, не отходя от карты, она укажет точные координаты местонахождения партизан. Как тут не вспомнить Виктора Шкловского с его утверждением, что сюжет принадлежит лишь своей эпохе, а в последующие уже не работает! Как непредставима Анна Каренина в 1917 году, так и Зою Космодемьянскую в XXI веке уже не реанимировать.

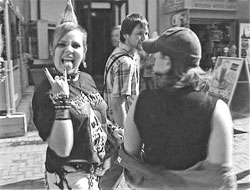

Чтобы образ переходил в мысль, а мысль, в свою очередь, не утрачивала образного строя, режиссёру Наталии Яковлевой пришлось сконструировать сюжет фильма по принципу некого театрального действа, однако по-кинематографически динамичного. Паузами-интерлюдиями здесь служат снятые из окна электричек прогоны. На бетонных заборах пригородных промзон мелькают во всей красе ставшие давно привычными агрессивно-радикальные призывы, где даже объяснению в любви отказано в лирике: «Женя, хоть ты и сволочь, но я тебя люблю!» Эта энергетика нелюбви органично перетекает в яростные строки рэп-стихов и близкие к сатанинским шабаши неведомо каких субкультур.

Но вот растворяются створки и убираются ширмы. И наедине с собой и камерой уже не скопом, а в индивидуальном порядке молодые люди задаются вопросами, которым нет места на сходках. Пусть зачастую и не зная на них ответов…

Ты любуешься красотой и разнообразием их лиц – впрочем, кто не красив в 20 лет! Ловишь себя на том, что ты не только заворожённо на них смотришь, но и с живым интересом их слушаешь, какие бы завиральные идеи они порой ни излагали. Но зачастую и вполне здравые. Это уже не представители схлынувшей безликой толпы, но индивидуумы с личностным потенциалом, по-своему взыскующие истины. Им действительно надо не просто выговориться, но мысль разрешить!

Недаром в усиление образного строя режиссёр Наталия Яковлева предпослала фильму зачин, когда под проникновенные аккорды Франца Шуберта идёт череда классических портретных образов. Сопоставление по контрасту с живописными полотнами проходит через своего рода смысловой контрапункт героев фильма с тем, чтобы в финале – да не покажется чрезмерным этот ход – им уподобиться! Закольцованные с вечными живописными образцами, кинематографические портреты персонажей фильма – девочки Оли из Московской области, мальчика Жени из Новосибирска и десятков других юношей и девушек – имеют право на такое сопряжение.

Здесь важно вспомнить, что в фильме «Pro молодёжь» помимо визуальной стороны значимо слово как таковое. Недаром он выстроен из лоскутков рассказов, крошечных новелл, составивших микросюжеты этой получасовой ленты. Вот это умение выделить героя из толпы и выслушать его как собеседника проявилось как характерная черта режиссёрского стиля Наталии Яковлевой.

Отчётливо заметная и в предыдущем её фильме «Венеция. Любовь по переписке» производства той же студии, где герои трёх новелл каждый по-своему рассказывают о любви к легендарной адриатической жемчужине.

Поэтический фильм о Венеции производства 2007 года. Аналитический этюд о современной молодёжи. Несколько учебных фильмов по истории мирового кино, далёких от общепринятого стандарта… Ими зарекомендовала себя режиссёр Наталия Яковлева. Но этих и других лент режиссёров-документалистов, которым открыли дорогу молодые столичные студии «Август», «Точка зрения», «Мастер» и другие, вполне могло бы и не быть, возобладай наметившаяся ныне тенденция поручать производство и монтаж документальных лент лишь именитым мастерам, оснащённым регалиями и зарекомендовавшим себя в прошлые десятилетия. Тенденция, прямо скажем, опасная, памятная сталинским периодом малокартинья, когда постановки поручались сталинским же орденоносцам и любимцам. В год выпускалось десяток-полтора игровых лент, включая фильмы-спектакли, а генерация художников-фронтовиков, гордости кинематографа оттепели, чуть ли не до седин ходила у мэтров в ассистентах.

История, увы, нас мало чему учит, в том числе и история кино. Кто же это, кроме историков кино и киноведов, знает и помнит, что там было в Кинокомитете и в кинотеатрах лет шестьдесят назад?!

«Но чтобы было всё не так, чтоб всё иначе было…», как писал поэт, напомнить всё же стоит. Да и предостеречь не грех.

Возвращаясь же к фильму «Pro молодёжь» и к спектру вызванных им ассоциаций, не могу не резюмировать.

Можно было бы пойти в нём по самому лёгкому пути – изображения толпы, стада, быдла – и дать, поелику возможно, их социологический срез. «Не повернув головы кочан и чувств никаких не изведав…»

А можно было попытаться сказать о «клейких листочках», по Ивану Карамазову, – даже в XXI веке.

По счастью, у Наталии Яковлевой вышло второе.

ОТ РЕДАКЦИИ

Картиной, которой посвящена эта статья, открылся вчера 13-й фестиваль «Белые столбы». Обстоятельство для ленты в одно и то же время знаменательное и несколько парадоксальное. С одной стороны, о чём, как не о признании её безусловных достоинств, должен свидетельствовать сам по себе статус «фильма-открытия» одного из лучших и авторитетнейших отечественных кинофорумов?.. Но с другой – фестиваль этот, как известно, архивного кино, что чётко закреплено в самом его названии.

Исходя из этой специфики смотра сам факт показа на нём совсем свежего документального фильма должен или недвусмысленно намекать на то, что лента «Pro молодёжь», условно говоря, уже сейчас готова войти в анналы, или подчёркивать особую значимость затронутых в ней тем. Поскольку смотр в подмосковных «Белых столбах» из года в год не только открывает, возвращает, извлекает «из-под глыб» интереснейшие плёнки, но и всякий раз стремится к концептуальному осмыслению поднимаемых, разворачиваемых с помощью языка кино, длящихся во времени и пространстве визуальных «разговоров» – эстетических, культурологических, нравственных, общественно-политических…

О том, какие «вечные вопросы» легли во главу угла нынешнего фестиваля, и том, как корреспондировался с ними «молодёжный» фильм 2008 года, «ЛГ» по традиции подробно расскажет в одном из ближайших номеров.