В недолгие, к счастью, дни январских кошмаров, когда телеэкраны заполонили толпы молодёжи, безжалостно громившей бывшую столицу Казахстана, я чудом дозвонился до сокурсницы по университету, некогда носившему имя С.М. Кирова, а в девяностые переименованному в честь средневекового восточного математика и философа Аль-Фараби.

Разговор получился коротким, оборвался на полуслове, но я успел уяснить, что вся надежда жителей – на прибывающих в Алматы миротворцев ОДКБ. Местная полиция, сказала сокурсница, то ли не справляется, то ли не способна или не в силах остановить погромы. А телерепортажи подводили к мысли, что бунтари взяли за образец действия погромщиков из Миннеаполиса, грабивших при атрофии власти магазины, лавки, банкоматы.

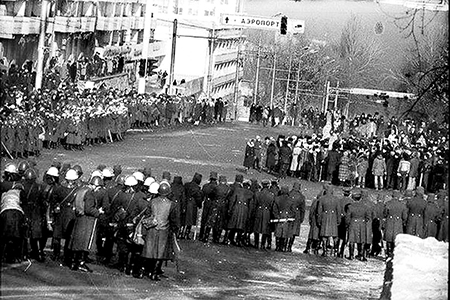

После слов однокурсницы, что в прекрасном городе нашей молодости «очень страшно», я спросил: «Как в восемьдесят шестом?» – имея в виду декабрьский бунт молодёжи 1986 года. Он хлынул после снятия с поста многолетнего и весьма авторитетного партийного лидера Казахской ССР Динмухаммеда Кунаева, которого вдруг заменили присланным из центра экс-главой Ульяновского обкома КПСС Геннадием Колбиным. Ответ подруги был кратким: «Сейчас раз в двадцать хуже!»

Теперь, после пугающих событий, утверждается спокойствие, оставляющее, к несчастью, простор и для алармизма, тревожного, а то и панического эмоционального состояния, особенно у живущих в республике русских. Оно подпитывается сообщениями типа того, что новым министром информации и общественного развития назначен ранее лишённый права на въезд в Россию Аскар Умаров. Конечно, дело внутреннее, кого куда выдвигать, но Умаров был известен многим странными высказываниями – например, называл некоренное население «навязанной диаспорой».

Стоит опять вспомнить 1986 год. Тогда постепенно страсти утихли, а «варяга» Колбина сменил стопроцентно свой Нурсултан Назарбаев и даже простил, реабилитировал наказанных зачинщиков беспорядков, их стали почитать чуть ли не борцами за свободу. Спорить с этим непросто, ведь подчас и у живущих под одной государственной крышей народов бывают разные герои. В советском прошлом был трагикомичный случай, когда один из русскоязычных казахстанских поэтов выпустил поэму о Ермаке, рискнув сблизить имя покорителя Сибири с казахским именем Ермек. Стихотворца потом долго будили по ночам телефонные звонки, и неведомые абоненты с намеренно усиленным казахским акцентом обращались к нему: «Ну что, Ермек Тимофеевич, жив ещё?» Или круче: «Не пора ли в Иртыш, Ермек Тимофеевич?» Всё это говорит о том, сколь хрупка ткань того, что называют межнациональными отношениями.

В те далёкие годы Назарбаеву удалось главное – удержать нечаянно получившую независимость страну от кровавых катаклизмов, которые происходили в других частях исчезнувшего СССР, долго оставаясь непогашенными или тлеющими. В Казахстане же, в отличие от сопредельных территорий Средней Азии, скажем, Таджикистана, могли показаться лишь фантастикой строки Александра Городницкого: «Ещё набирает политик очки / И дарит на память автограф, / Но в тёмных глубинах глухие толчки / Внимательный ловит сейсмограф… / Сгорают в закате спокойные дни, – / Назад не вернуться с утра им. / И жирное пламя повальной резни, / Клубясь, долетает с окраин».

На фоне спокойствия, этого бесспорного достижения первого президента Казахстана, какие-то казусы и несуразицы, которые никого не радовали, всё же казались досадными мелочами, «болезнями роста» – их так у нас в России и воспринимали. Хотя постепенно нарастал отток некоренного населения, началась огульная замена русских названий на карте, а затем и стремление по-быстрому перейти с кириллицы на латиницу… Из Монголии потянулись автокараваны этнических казахов, некогда откочевавших на родину Чингисхана, – их селили в «русских» областях без особых объяснений, но с понятными целями.

Уж не говорю, что путь к более-менее заметным должностям для некоренного населения стал перекрываться. Впрочем, это началось ещё в более толерантные в кадровой политике времена. Тогда, после очередных выборов в Верховный совет республики, «Казахстанская правда» отводила первую страницу портретам новых министров, и любому, кто не поленился прочесть подписи, бросалось в глаза, что на серьёзные министерства типа угольной промышленности, сельского хозяйства или тяжмаша ставились персоны со славянскими фамилиями, а министерства просвещения или соцобеспечения доставались нацкадрам. Это тоже было местной особенностью, хотя и в других «новых государствах» идеологию не отдавали в «чужие руки». Годами позже Назарбаев констатировал в одном из интервью, что казахам непременно нужно занимать руководящий пост: неважно какой, но начальственный! Кстати, в обеих языковых общинах давно в ходу казахское слово «баскарма», что в буквальном переводе означает «начальник». Но воспринимается оно как понятие «микровождь», работать на и за которого обязаны подчинённые. Ну и главное: слово-то казахское!

Было немало других примет, подтверждавших стремление избавиться от того, что именовали «русским фактором», хотя сам термин весьма условен. Ведь покидали Казахстан не только русские, но и украинцы и белорусы. Как и немцы, немалая часть которых выехала на историческую родину ещё до 1991 года. Всего этого жаль. Некоренные по-разному оказались в казахстанских краях. Кто-то стал проживать в конце 1920-х, кто-то во время Великой Отечественной войны, иные приехали в период освоения целины и остались, третьих привели ударные комсомольские стройки. Лично я был казахстанцем в третьем поколении благодаря деду, рискнувшему переселиться при Петре Аркадьевиче Столыпине вместе со множеством других трудолюбивых, но безземельных крестьян. Людей влекли плодородные, но не ведавшие сохи, плуга и упорного крестьянского труда ковыльные степи. Конечно, большой след оставила эвакуация военных лет – «понаехавшие» помогли превратить захолустную когда-то Алма-Ату в один из культурнейших городов СССР.

Особо хочу сказать о ссыльных. Парадокс в том, что период причёсывания гребнем репрессий тех, кто был против «линии отца народов» или отметился чем-то вроде инакомыслия, осчастливил Алма-Ату, например, Юрием Осиповичем Домбровским. Затем он талантливо рассказал о городе и Казахстане в прекрасных романах «Хранитель древности» и «Факультет забытых вещей».

Отголоски разных по исторической громкости событий настигали меня порой в неожиданных местах. Вспоминаю, например, почтенную смотрительницу Эрмитажа, с которой разговорился в ходе экскурсии. Отроковицей (так хранительница сама себя назвала) она была эвакуирована из родного Ленинграда в Алма-Ату, подрабатывала на киностудии, где Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного», и даже пережила пожар, едва не лишивший наше кино этого удивительного произведения. Конечно, горячее событие у неё навсегда срослось с образом Алма-Аты.

Большинство ссыльных и эвакуированных со временем уехали в родные места. Но оставшиеся уж явно были не автохронами, как формулировал министр Умаров. По разным причинам – кто из нелюбви к перемене мест, кто по привычке, кто из-за глубоко пущенных корней – оставались и благоустраивали казахскую землю, растили детей и внуков. А кто-то жил и в тех местах, которые искони были русскими и носили русские названия. Разумеется, полного единообразия в поведении и пристрастиях людей не было. Кто-то имел и «особые» соображения. Жена однокурсника как-то в разгар тревожных девяностых твёрдо заявила мне: «Мы не ходим в нищую Россию».

Не знаю, о чём и как она думает сейчас, но многие проявления современных реалий напоминают строки Редьярда Киплинга: «…Пожните все плоды: / Брань тех, кому взрастили / Вы пышные сады, / И злобу тех, которых / (Так медленно, увы!) / С таким терпеньем к свету / Из тьмы тащили вы».

Знаменитый британец писал о соотечественниках, но, как выясняется, не только о них. Не стоит забывать, что по особым разнарядкам выпускников школ коренных национальностей (из любой союзной республики!) принимали в авторитетные московские вузы или переводили туда же, например, из казахстанских. Один мой однокурсник, мечтавший стать журналистом-международником, как-то отправился в Москву, побывал в МГУ и МГИМО, надеясь перевестись на учёбу. И там и там одобрили его публикации, похвалили зачётку и откровенно сказали: были бы вы нацкадром, то без проблем, а так увы… Как у Оруэлла: все равны, но некоторые равнее!

Я тоже оказался в схожей ситуации, но в более мягком варианте. В комитете комсомола меня попросили быстро найти девять студентов коренной национальности и отправиться с ними на каникулах в эстонский интерстройотряд на возведение электростанции. Желающих попасть в такой круг всегда хватало, но провести лето в заманчивой Прибалтике и даже подзаработать хотелось кому угодно, но… не казахам. За четыре дня упорных поисков я нашёл лишь троих… Эстонцы очень удивились скромному казахскому десанту. Из других краёв туда гораздо охотнее приезжали сверстники – причём с превышением назначенной цифры…

Кочки негативизма встречались и на экзаменах. Моему другу, который шёл на красный диплом, на госиспытаниях по научному коммунизму профессор задал вопрос на засыпку: не является ли обучение в вузах на русском языке проявлением «великодержавного шовинизма» и «русизма»? Как можно было ответить? А ведь даже четвёрка грозила осложнить шансы на аспирантуру, куда и без того некоренных рекомендовали нечасто.

Друга спасла любовь к Маяковскому. Палочкой-выручалочкой стали прочитанные им строки: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!» В наши дни подобный аргумент, увы, уже не сработает…

С упомянутыми Киплингом «пышными садами» тоже всё почти буквально как в стихотворении. Название Алма-Ата, сменившее прежнее имя – Верный, переводится как «отец яблок», а яблоки, и в первую очередь знаменитый алма-атинский апорт, стали визиткой города благодаря переселенцам! О целинной эпопее можно ничего особо не растолковывать. Как к ней ни относись, но Казахстан стал хлебной житницей и видным экспортёром зерна…

Забавные веяния не обходили и спорт. Своими глазами видел и ушами слышал трансляцию заседания Верховного совета республики, на котором держал отчёт главный спортивный чиновник. Среди вопросов-претензий прозвучал довольно неожиданный: почему среди чемпионов и призёров мало представителей коренной национальности и что делается для исправления дисбаланса? Растерявшийся докладчик еле выдавил из себя в оправдание ссылку на то, что этнический состав медалистов отражает национальный состав населения. Времена изменились, но успехов в спорте коренными достигается пока маловато…

Что с Казахстаном будет дальше? Оргвыводы сделаны и делаются, обстановка нормализуется, планы намечаются. Будут ли реальные перемены – меня, как и многих, очень волнует. Ведь неприкаянной молодёжи, перебравшейся в города из глубинки, в новой жизни себя не нашедшей и кем-то подстрекаемой к действиям, далёким от мирных проявлений недовольства, в одночасье меньше не станет.

Прогнозы делать не рискну, оставлю их политологам и аналитикам. Приведу лишь строки из присланного мне алма-атинской поэтессой Светланой Синицкой стихотворного послесловия к происходившему: «Скоро мусор с улиц стянут. / Гарь рассеется и дым, / И убытки ясны станут / Старикам и молодым. / И потянутся, как гуси, / Поскорей отсюда прочь / И Иваны, и Маруси, / Сына взяв с собой и дочь!»

Хотелось бы верить, что она окажется неправа.