Здание «Красного факела» воспринимается как театр, ТЮЗ, «Глобус» – тоже исключительно как театр. Но феномен НГАТОиБ, или НОВАТа, – это всегда "сверх". Причем это неофициально, это фантазии людей. Была создана мыслеформа, некий фантом, который лег на объект, подходящий для этого не стопроцентно. Почему на это здание? Почему не на другое? Там все сошлось. Да, Дом с часами, Стоквартирный дом. Но о них мыслят и говорят не так пафосно, возвышенно. А о театре оперы и балета говорят и думают как о феномене. Народ сам выбрал это здание – символ Победы, города, да и региона.

– Во время нашего первого разговора мы с вами выяснили, что у Новосибирского государственного театра оперы и балета была предыстория, которая корнями уходит в век девятнадцатый и двадцатые годы века двадцатого. Мы также пришли к мнению, что задержки в строительстве и перепрофилирование здания из Дома культуры и техники в театр оперы и балета проходили не только и не столько из-за возникших технических проблем механизации здания, а в силу возникших политических проблем, являющихся частью глобальной перестройки политики компартии, возращению ее к имперской культуре. В результате Новосибирск оказался в фарватере восстановления и создания классического театра. Именно поэтому была проведена реорганизация уже построенного здания под театр оперы и балета.

Сегодняшний наш разговор коснется истории процесса с точки зрения архитектуры, нам надо прописать все этапы великой стройки. Здание построено и внезапно, оно входит в простой. В обществе начинает доминировать линия Сталина на возврат от экспериментов в культуре к социалистическому реализму, идущему бок о бок с имперским театром, начинается смещение к центру. Отсюда и начнем. Как шел процесс с точки зрения архитектуры, кто, что и как делал, что было в предвоенные годы, что было военные годы, что было в сорок пятом году, когда открылся театр?

Продолжение беседы с Сергеем Владимировичем Филоновым ‒ хранителем фондов Музея истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова.

Театр оперы и балета, предпосылки

– Смещение к центру проходило в 1932–1933 годах. Были соответствующие предпосылки, связанные с внутрипартийной борьбой, в которой столкнулись различные группировки, течения, у каждой из которых были свои идеи. Партия прошла через это и постепенно стала брать верх линия Сталина. Она не могла победить внезапно, нужны были подходы, разработки. Период с 1932 по 1936 год был очень интересным и вариативным. История могла пойти по разным направлениям. А после 1936 года остался один вариант Сталина и только классический театр.

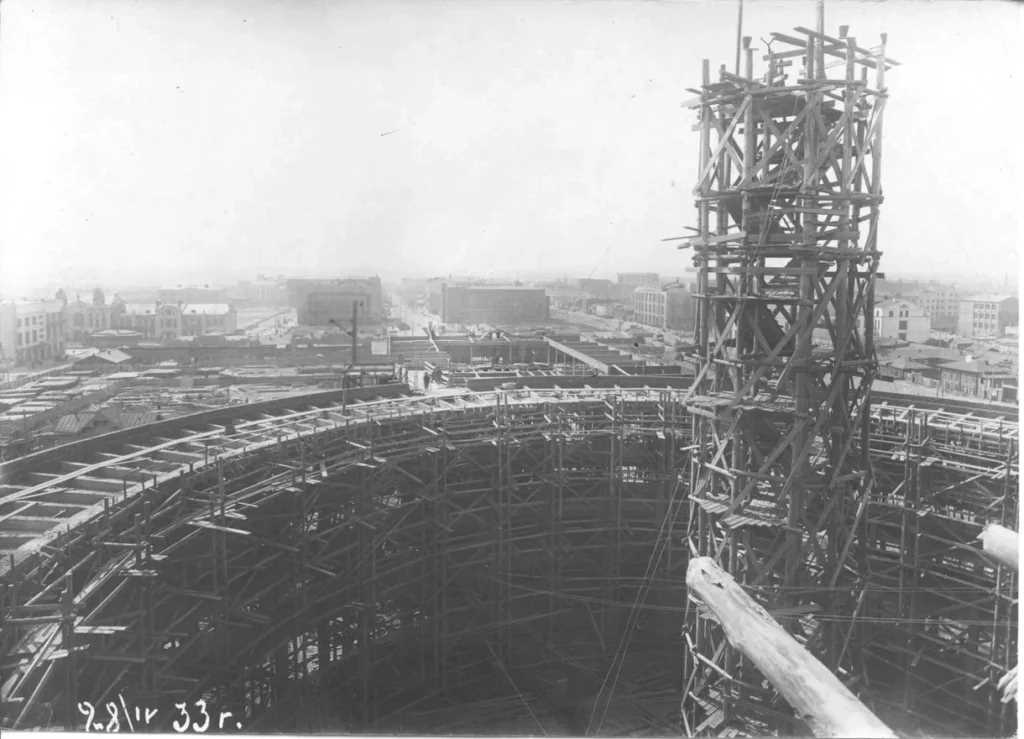

Сначала было желание обогатить здание архитектурно, добавить излишеств: лепнину, росписи, скульптуры. Это 1933–1934 годы. Но при этом сохранялась идея и функционал Дома науки и культуры. Потом возник вопрос о технике. За период строительства с 1931 по 1935 год инженеры так и не смогли создать технику, способную воплотить в жизнь задумки отцов идеи. Не было технической возможности создать поворотный механизм вращения сцены, не могли создать проектный аппарат, способный давать полную проекцию на купол здания. Начал теряется смысл глобального замысла. Кроме этого, возникли проблемы с акустикой. Пастернак разработал купол, но не знал, как при этом будет вести себя акустика. Провели эксперименты на макете. И оказалось, что в этом варианте будем иметь троекратное эхо. Использовать купол в качестве элемента здания было нельзя в принципе. Ни под театр, ни под Дом науки и культуры, ни под цирк, ни подо что. Купол надо или убирать, или чем-то закрывать. Это был вопрос принципиальный. Это уже ставило на первоначальном проекте многоточие. Находились остроумные люди, которые успокаивали всех, говоря, что у нас есть царь-пушка, которая не стреляет, царь-колокол, который не звонит, и пусть будет и царь-купол, которого не видно. Но возникло и множество других вопросов, о которых даже не задумывались, начиная строительство.

– Какие же это вопросы?

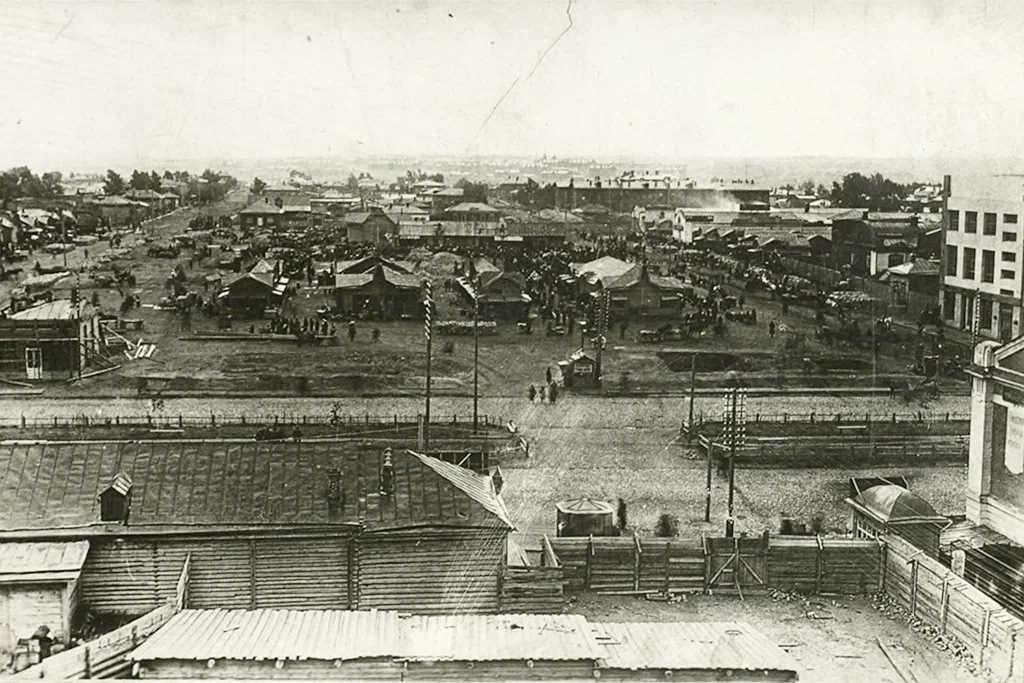

–Те же грунты. На месте строительства был слабый грунт. Это было озеро и болото. Их засыпали, и на этом месте возник базар, а после, на месте базара, стали строить здание. Как изначально могли выбрать место с таким грунтом, непонятно. Выбирали, видимо, не инженеры и не архитекторы. Потому что любой специалист сразу бы это место забраковал. У нас город большой, можно было построить здание в другом месте, где есть выходы гранита. По крайней мере не на болоте.

– Политическое решение?

– Очень похоже на это. Место было выбрано по центру столицы Сибири, культурного центра Советской Азии, рядом с Домом Ленина, площадью Сталина и другими объектами. С этой технической задачей справились. Крячков предложил сделать вдоль фундамента укрепление в виде свай. Так и поступили. Фундаменты укрепили, все нормально, здание стоит. Но с куполом промахнулись. Идея купола была увязана с идеологией, но никак не с конкретикой. Купол надо было сначала просчитать, до того, как построить. По крайней мере акустику. Понятно, что у них не было чернового варианта. Все делалось на чистовую. В 1933 году они сделали купол, забетонировали. В 1934 году его установили на кольцевой ригель, на круговую балку. Все!

Снять его нельзя. Потрачены большие народные деньги на проектирование, на строительство. Все надо было просчитать до того, как начинать строить. Хотя бы рассчитать, какая там акустика – нулевая или отрицательная. Не сделали. Идеология шла впереди. Еще проблема – огромное количество подсобных помещений. Зачем они? В рамках Дома науки и культуры это было оправдано. Могут разместиться различные организации, а в театре, что с этими пространствами делать? А центральный зал с амфитеатром. Амфитеатр уже сделали железобетонный. В рамках Дома науки и культуры это было понятно. Для демократизма, чтобы всем было видно. Но дальше что с ним делать? Амфитеатр играл бы в Доме науки и культуры, если бы вращалась сцена, открывалась арена. Если механизма, сдвигающего арену, нет, то зачем тогда амфитеатр? Вопросов было много.

– А что с излишествами?

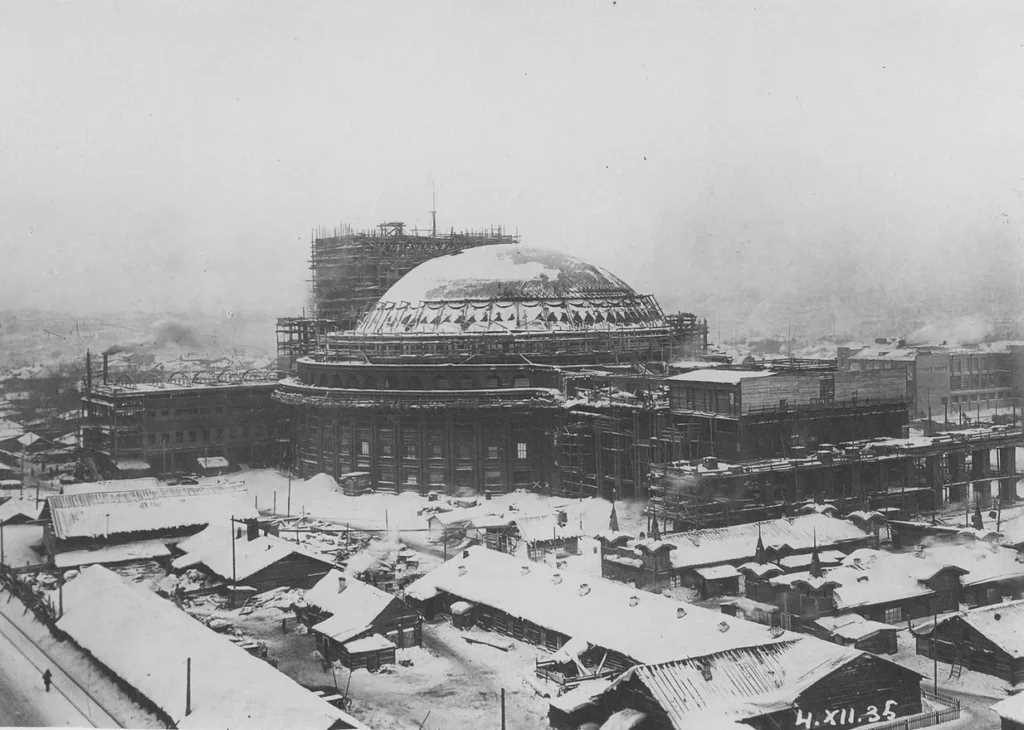

– Чем обогатить авангард? Были варианты, расписать без лепнины. Просто расписать купол в духе Ренессанса, какие-то легкие аркады изобразить. Были варианты более серьезные. С лепниной, с росписями, и выглядело бы это так, как обычно выглядит постконструктивизм. Обогащенный вариант. Но также шли вопросы о том, в какой стилистике выполнить. Предлагались интересные решения. Был даже такой взгляд, что Новосибирск – это город, находящийся на краю Востока. Или культурного, или географического. И поэтому декорировать надо в китайском стиле. Пусть не в китайском, но в каком-то восточном. Да, у нас Азия в некотором смысле Восток, но не настолько, поэтому от этой идеи отказались. И стали предлагаться классические варианты, как выглядят классические театры, XIX – начала XX веков. Даже для варианта Дома науки и культуры. В 1935 году появился так называемый проект или план Григория Данкмана. Очень интересный вариант, компромиссный, который давал возможность здание не разрушать, не сносить какие-то важные детали, но сделать перефункционирование из Дома науки и культуры, ближе к оперному театру. Но это был еще не оперный театр, а некий перестроенный вариант. Что предлагал Данкман? Для улучшения акустики встроить в подкупольное пространство зрительный зал. В подкупольном пространстве выстраивается отдельный зрительный зал, убирается амфитеатр. Не нужны сложные механизмы, их и нет вообще. Поэтому легко этот план был принят, но его надо было доработать. Но тут подошел 1936 год, наступает время сталинского ампира или советской неоклассики. И вот эта идея Данкмана была забракована, а была интересна. Условно предвоенный сталинский ампир, уже не декорирование авангарда, хотя и это продолжается параллельно. Здание уже построено, и его обогащают вариациями уже нового сталинского ампира. То есть мы видим вариант проекта группы Виктора Биркенберга 1936 года, он уже несколько другой, чем предлагались, допустим, варианты 1933, 1934, 1935 годов. Там отходят от так называемого ложного пафоса.

– Давайте поясним, что такое ложный пафос.

– Ложный пафос – это то, что изобрели в начале тридцатых годов. Выражался он в том, что строительство перегружали декоративными элементами, крупными скульптурами, статуями. От этого к тридцать шестому году стали отказываться, и к 1938 году отказались вовсе. Но варианты тридцать шестого года – это уже то, что делалось у Биркенберга, во второй проектной мастерской Моссовета, вариант, стоящий на пороге сталинского ампира.

– Вернемся к этапам строительства.

– Как я уже сказал, в 1934 году установили купол, и к 1935 году в основном объеме здание было построено, строительство было заморожено на год. С лета 1935 года по лето 1936 года оно стояло под осадками, портилось. И вот как раз в это время разрабатывался вариант Биркенберга. Он был принят, и за год к ноябрьским праздникам 1937 года была поставлена задача, что надо переделать. Тут начался трагический период в истории театра и всей страны. Проект в целом был уже готов, надо было его только декорировать. Понятно, что на это понадобилось время. Не было достроено северное крыло, были кое-какие недоделки внутри. Велись отделочные работы. Словом, все затянулось. В 1937 году они не смогли все завершить. Продолжалось проектирование: никак не могли решить, как должен выглядеть главный фасад. Его многократно переделывали под руководством Бориса Дмитриева. Была проблема с переделкой верхней части вестибюля, бывшего ресторана и солярия (нынешний зал имени И. Зака и репетиционный зал на четвертом этаже). Как известно, изначально предполагалась следующая планировка: первый этаж – это гардероб, второй двухярусный этаж – это ресторан, а сверху – это солярий. Особые проблемы были с солярием. Предлагали сделать картинную галерею. Всё остеклить, чтобы дать возможность любоваться видами площади Сталина из всех окон. Потом решили сделать из него репетиционный зал. Окончательное решение приняли к началу войны. Дмитриев свой вариант доделал, началась война, и он ушел на фронт. В это время уже практически все было построено, за исключением северной части, северного крыла. Поэтому можно говорить, что к началу Великой Отечественной войны здание было в целом построено. Дальше уже детали. Не успели настлать планшет сцены, привинтить номера к креслам. Вот такого рода недоделки, но в целом здание могло функционировать.

Ковчег

– С начала войны театр стал выполнять еще одну мистическую функцию, он стал ковчегом?

– Да, здание становится рефигиумом, ковчегом. Понимаете, здание начинает нести в себе по истине эпический смысл! Могло ли бы это быть в другом здании. Совершенно отдельная тема, что там могло быть. Там были эвакуированные музеи из европейской части Советского Союза. Там была промышленность, прожекторный завод, который работал в цокольном этаже, работал прямо на сцене в глубине, за кулисами. И мало кто знает, оказывается, там был филиал госпиталя 1504. Один из пациентов этого госпиталя вспоминает, что он проходил лечение в этом госпитале, но не в основном здании, а в здании строящегося оперного театра. Это 1944 год. На пике войны, в 1943 году, понадобилось расширить возможности госпиталя, что и было сделано за счет размещения палат внутри оперного театра. То есть это одновременно и музей, и завод, и театр, потому что там шли представления. И, получается, теперь уже и госпиталь. Все в одном здании – ковали победу, прославляли и спасали европейскую культуру.

– Европейская культура оказалась не нужна цивилизованной Европе и ее спасали на краю ойкумены.

– Оказалось, что единственное место, где в таких масштабах можно спасать европейскую культуру стал азиатский город-Новосибирск!

– Эдгар Кейси, и не он один, считал, что Сибирь станет новым центром цивилизации, который спасет все человечество.

– Учитывая, что сейчас нет, а в то время так точно не было понимания сущности европейской культуры, откуда она пошла, куда и как развивается. Более того одна сторона европейской культуры отрицает другую. Это процесс вечный. Сейчас можно говорить о некотором обострении этого процесса, но он идет. Но в чем суть? Есть понимание того, что европейская культура зародилась не просто на востоке, где свет с Востока, но в Сибири, во всяком случае, в Зауралье. Такие теории есть. И в Европу она попала из Сибири. У античных людей было другое мнение о Сибири. Допустим, Обь считалась рукавом или частью мировой реки Океан. То, что к западу – это Ойкумена, а к Востоку по идее должна быть анти-Ойкумена. У нас Ленинский, Кировский районы, часть Советского района, то, что на левом берегу, – это Ойкумена, а вот правобережный Новосибирск, по мнению древних греков, – это анти-Ойкумена, место, которого нет, нечеловеческое место. И вот то, что европейская культура переехала за реку Океан в 1941 году, спасаясь от уничтожения, от варварства, – это конечно божественный символ! Мы, советские люди, раздвинули Ойкумену, продвинув ее на Восток. Сибирь в целом перестала быть Скифией, Сарматией, или, как говорили древние римляне, India superior – верхней Индией, или изначальной. А превратились в часть европейского пространства, Ойкумены, обитаемого мира, мира, осознанного европейским человеком. Это очень символично.

– Театр вернул богов?

– Можно и так сказать: «Боги вернулись домой». Произошло некое мистическое раздвижение пространства, объединение Запада и Востока, Запад и Восток сошлись. Но людям, которые это видели в условиях Великой Отечественной войны, не до философии было, однако и они понимали, что здесь творится нечто совершенно непонятное, запредельное. В здании института, на третьем этаже со стороны театра были палаты госпиталя, как и на четвертом, пятом этажах. В одной из них лежал Зиновий Гердт. Он вспоминал, что лежащие с ним товарищи смотрели в окно на строящееся здание театра оперы и балета и бурно обсуждали, что это строится. Один вариант был – запасной Кремль, а второй – секретная пушка стрелять по Берлину. Шло живое обсуждение, люди, не знакомые с архитектурой, видели объект они не знали его назначение, гадали. Это будило фантазии, воображение, они понимали, что строится что-то серьезное. Что-то не банальное, не бытовое, не обычный какой-то казенный дом. Что-то нереальное. И все легенды про подземные ходы, про бункер Сталина из тех времен. Представляете, какой нереально мощный стимул к победе побудила эта стройка! Если в то время строят такой объект, значит, есть уверенность в победе!

– Хорошо, здание выстроено, решили вопрос с лепнинами, началась война. А почему не открыли театр? Почему, если все было готово, остановили открытие?

– Может быть, момент связан с самой войной, вроде как не время, оставили до победы.

– Но в плане пропаганды было просто великолепно, что, да, страна воюет, но в стране построен крупнейший театр, который начал работу.

– Не было денег. Как говорил кто-то из полководцев, война – это деньги, деньги и еще раз деньги.

– Хорошо, но потом деньги появились?

– А потом уже был момент: начало коренного перелома. Мы тут можем мистику развить, но факт остается фактом – советский народ в июне 1941 года был один, а к осени 1942 года, в духовном смысле был иной. Градус духовности – дело тонкое, позволяющий на одно и то же смотреть иначе. Сегодня мы можем лишь предполагать, строить теории. Нигде не написано, почему театр не был открыт. Война, ее начало – это, конечно, шок. Непонятно, что будет. Все в смятении, лихорадке, первоочередные вопросы с эвакуацией, какие помещения занимать, как распределять музеи. Была идея открыть театр в августе или в сентябре 1941 года, уже достроить, довести до приемлемого уровня, по крайней мере, достелить доски на сцене. И открыть уже. Но война. Эвакуация, уже делят помещение.

Из нашего здания (Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств на Красном проспекте, по левую руку от театра) убрали высшие партийные курсы, в нем разместили госпиталь, производственные площадки. Момент был предельно сложный. Мы можем лишь гадать, почему делалось так или иначе. В 1942 году государство выделило деньги на достройку театра. Но это был уже 1942 год. Народ физически был тот же, но духовно, иной. Вот это духовное состояние общества, этот прорыв, успех, надо было закрепить, или, как говорят военные, вести в прорыв резервы. В нашем случае духовные. Думаю, именно поэтому были выделены деньги на реализацию таких проектов, в том числе и на Новосибирский оперный театр. Представьте себе: самый разгар Сталинградской битвы! И такие решения. Это действительно подняло дух, который и без того был высочайший. Но был еще один важный фактор, о котором не принято говорить. Это кадры. Кто-то погиб, умер, и началась ротация. К руководству продвигались люди с другой энергетикой.

– Смена элит? Как происходит сейчас?

– Да. В стране отмечали некую перемену. И можно связать это с само переменой, когда несколько позже, в 1943 году, организуют Западно-Сибирский филиал академии наук. Почему не в 41-м году? Идет процесс, идет развитие. Как еще объяснить это, как не мистикой? Почему война называется Отечественной? Почему не всякие войны называются отечественными? Не всегда защищают Отечество? Как это понимать? У древних славян отечество – это мир предков, то есть тот свет. Они в их понимании были взаимосвязаны, между ними не было четкой границы. В мистическом понимании отец – посредник между живыми и мертвыми, между потомками и предками. Идет отбор, кто может быть отцом, а кто нет. Отцы – это неформальные лидеры. К концу 1942 года многие формальные лидеры погибли или были ранены, покалечены. Начался процесс их замещения неформальными лидерами. В этом суть Отечественной войны. Простой снабженец или хозяйственник становится прекрасным партизанским генералом, как Ковпак. Учитель становится командиром танковой бригады и так далее. Откуда появляются такие лидеры? Думаю, здесь связь с предками. Не будем сугубо мистические вещи предлагать, но произошел континентальный сдвиг. И руководство страны этот сдвиг уловило, почувствовало и стало действовать, как сейчас говорят, в тренде.

– В здании театра много культурных ценностей, но, чтобы не мешать все в один текст, обязуемся в последующем подробно остановится на том, что, где и как хранилось в помещении ковчега.

Символ победы

– Наш Оперный театр стал символом будущей победы, символом возрождения жизни?

– Да! Многие люди, которые рядом жили, лежали в госпитальных палатах, не знали, что это оперный театр. Просто не знали. Для них это был великий объект. Как я говорил, во время Великой Отечественной войны здание достроили подростки, которые ни разу в жизни до этого в оперных театрах не были.

– Существующая информация о том, что театр строили заключенные, пленные немцы, совершенно не соответствует действительности. Территория в центре города не была оборудована соответствующим для работы осужденных, пленных, образом. Да и говорить о пленных немцах в то время было преждевременно.

– Первая премьера оперы Глинки «Иван Сусанин» была в мае сорок пятого года, многие до нее не дожили. Но для них это был символ будущего. Не озвученного партией светлого будущего коммунизма, футуризма. Здесь все было реально, на глазах. Для них это был реальный символ будущей победы, на которую работала вся страна. Можно было зайти в цех, где вытачиваются снаряды, отливаются мины, и понять, что победа приближается. Для этого не нужны были театры. И, наверное, большая часть жителей Новосибирска, Новосибирской области, страны, людей, ковавших победу, ни разу в жизни потом в наш оперный театр не попали. Вообще ни разу, никогда. Они могли проезжать мимо, проходить мимо, видеть его, но внутрь они не попали. Для них это было неважно, что там оперные или балетные постановки. Для них было важно само это нереально огромное здание, его формы, очертания, объемы.

– Иначе говоря, после начала войны пришли к решению, что пока нет возможности завершить строительство, сформировать труппу, удовлетворяющую потребностям театра, пусть это будет символ будущей победы. Пусть это будет ковчег, в котором будут сохраняться сокровища мировой культуры. Затем же потихоньку доводить до открытия полноценного театра. Сталин хорошо понимал, что это здание само по себе будет мотивировать к достижению победы, а в 45-м станет ее символом! Притом не в Москве, а в Новосибирске?

–Какая разница? В Советском Союзе, это мог быть любой город.

– Но почему-то получился Новосибирск.

– Опять мы подходим к тонким материям. Такие явления возникают в точках пересечения, точках сборки. Именно в такие места стягиваются все ресурсы, в первую очередь духовные. Сначала идет некая аскеза, подвиг духовный, молитвенный, физический, только потом ратный, и потом они сливаются, сходятся в одной точке. Этой точкой стал Новосибирск. С мистической точки зрения в Новосибирске сошлась вся Сибирь, то есть все, кто пахал, сеял, колоски собирал, плавил, точил, шил, естественно, воевал, все в одной точке. Понятно, что вся Сибирь этим занималась.

– А Москва?

– В Москве это не сложилось. Комплекс на Поклонной горе. Вечный огонь у памятника неизвестному солдату. Это пришло много позже. То есть получилось, что кристаллизация произошла именно в Сибири, в Новосибирске, как и в центре, формальном и неформальном. Произошло это не случайно, а в результате всех действий, трудов, страданий, молитв, крови, пота, всего. Именно в Сибири, именно в Новосибирске. Новосибирск – это место мистическое. Рерих искал здесь башню сатаны. Здесь геопатогенная зона. Вот в этом квартале, где наш институт, театр, на специальных картах этот квартал покрашен в краску, обозначающую геопатогенную зону. В таких местах кристаллизуется все. Мысли материальны, действия материальны, особенно молитвенные, всё материальное, обретает иные формы. И это сошлось на театре оперы и балета, объекте несакральном, для развлечения публики за деньги. Но такой объект преобразовался в сознании, по крайней мере, новосибирцев, в нечто сакральное. До сегодняшнего дня у объекта сверхъестественный имидж. Мы видим театр, но он условно что-то маскирует. Что-то истинное, что должно быть на этом на этом месте: бункер Сталина, подземная железная дорога, склады Смерша, запасной Кремль, пушка для стрельбы по Берлину или по Вашингтону, или космопорт.

Здание «Красного факела» воспринимается как театр, ТЮЗ, «Глобус» – тоже исключительно как театр. Но феномен НГАТОиБ, или НОВАТа, – это всегда «сверх». Причем это неофициально, это фантазии людей. Была создана мыслеформа, некий фантом, который лег на объект, подходящий для этого не стопроцентно. Почему на это здание? Почему не на другое? Там все сошлось. Про Новосибирск мы имеем воспоминаниям ветеранов, старожилов, можем привести цитаты, что они думали про это здание. Это описано в художественной литературе. Это было уже некое культурное явление, то, что думали про это здание.

– Но в городе есть и другие архитектурные легенды.

– Да, Дом с часами, Стоквартирный дом. Но о них мыслят и говорят не так пафосно, возвышенно. А о Театре оперы и балета говорят и думают как о феномене. Народ сам выбрал это здание – символ Победы, города, да и региона.

Александр Савин, СultVitamin, Новосибирск