Говоря об архитектурных шедеврах Санкт-Петербурга, принято прежде всего упоминать имена иностранных зодчих: Растрелли, Росси, Трезини, Кваренги и других. Однако не менее ценным оказался вклад в процесс строительства и русских архитекторов.

Самое начальное строительство в Петербурге осуществляли зодчие разных архитектурных школ, которые подчиняясь вкусам русских заказчиков. А, как известно, основным заказчиком был Пётр I, выросший в окружении отечественной архитектуры. Царь сам рассматривал все проекты и предложения, отвергал то, что, с его точки зрения, не соответствовало облику строящегося города. Иногда в проекты вносил коренные изменения, часто сам указывал, где и как строить. Таким образом, он и сам становился архитектором. Важен и тот факт, что исполнителями архитектурных замыслов были плотники, каменщики, штукатуры, лепщики, прошедшие русскую школу, а потому непроизвольно вносившие в постройки элементы русской архитектуры. В результате архитектура Петербурга того времени стала своеобразным сплавом исконно русских художественных традиций и архитектурных проектов, привнесённых из западноевропейских стран. Такой стиль стали называть петровским или русским барокко.

Пётр Еропкин

Но даже в 1712 году, когда Санкт-Петербург был провозглашён столицей, его ещё трудно было назвать городом. Он возводился по берегам Невы. Здесь стояли две крепости, отдельные новые каменные строения, возведённые приглашёнными архитекторами, уничтожались деревянные и глиняные постройки, на их месте возводились каменные. Повсюду шла стройка… Город стал напоминать в полном смысле этого слова Санкт-Петербург, когда в него из-за границы начали прибывать «наполненные знаниями» петровские стипендиаты.

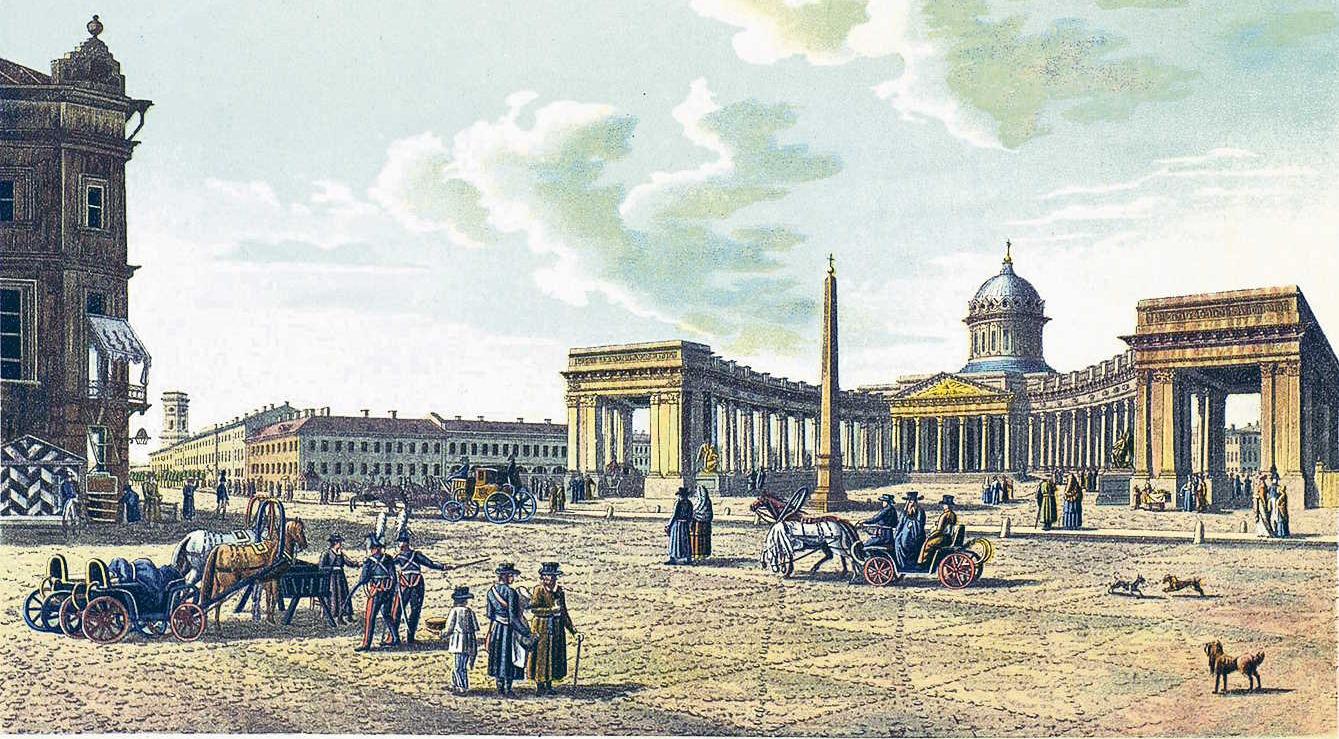

Одним из первых вернулся из Голландии Пётр Еропкин (1698–1740). Он возглавил первую государственную организацию – Комиссию о Санкт-Петербургском строении. Его заместителями стали И.К. Коробов и М.Г. Земцов. Главными задачами ведомства стали создание прямых и широких улиц и просторных площадей, а также уничтожение и замена ранних, деревянных домов каменными. Комиссия из русских зодчих разработала первый генеральный план города, который в итоге построили на основе так называемого еропкинского трезубца. Талантливейший зодчий предложил трёхлучевую композицию адмиралтейской части города, когда от Адмиралтейства отходили Невский проспект, Вознесенский проспект и Гороховая улица. При этом град Петров был разделён на пять частей: Адмиралтейскую, Васильевскую, Петербургскую, Литейную и Московскую. В каждой из них регламентировалось строительство и вёлся надзор за сносом деревянных строений и возведении каменных.

За свои недолгие годы творчества Еропкиным было сделано немало. Именно он, например, придумал мостить городские набережные, по его предложению проводились санитарно-технические работы, были проложены новые улицы – Гороховая и Садовая, осуществлено строительство ряда жилых домов. Он мог бы ещё многое сделать, если бы не был жестоко казнён Анной Иоанновной, обвинившей его в участии в заговоре против «засилья иностранцев».

Комиссия о строении

Заместитель Еропкина архитектор Михаил Земцов (1686–1743) образование получил на родине. Он все свои творческие силы и знания отдал молодой столице. Земцов строил в Петербурге и пригородах. От многочисленных работ этого зодчего до наших дней сохранилось здание церкви Симеона и Анны на Моховой улице, интерьер зала заседаний Сената в главном здании университета и находящийся у пересечения Невского проспекта и реки Фонтанки огромный для своего времени Аничков дворец.

Русский архитектор Алексей Квасов (начало 1730-х–1772) работал в Канцелярии от строений, а потом состоял в Комиссии о строении С.-Петербурга и Москвы, занимаясь вопросами планировки и застройки центра Петербурга. По его предложению была принята высота застройки центральных кварталов «трёхлучия», ширина Невского проспекта. При этом для домов были разработаны образцовые проекты. Он же спроектировал дугообразную границу Дворцовой площади, форма которой впоследствии была сохранена К. Росси.

В 1763 году Комиссией был объявлен первый в России архитектурный конкурс на новый план столицы. Утверждённый в 1769 году, он заложил основы развития города до середины ХIХ века. По его проектам построена часть домов на Невском проспекте, Б. Морской ул. и др. Таким образом, именно русскими архитекторами были определены планы застройки молодой столицы, положен фундамент рядового и парадного строительства Санкт-Петербурга. Иностранным архитекторам пришлось встраиваться в эту систему, приспосабливая свои знания к гармоничной застройке города.

Позднее барокко

Постепенно петровское барокко плавно перешло в позднее барокко. Одним из виртуозов этого стиля стал архитектор Адмиралтейской коллегии Савва Чевакинский (1713 – между 1774–1780). Лучшим его сооружениям присущи чёткость и ясность объёмного решения, изысканность силуэта, богатство форм и праздничность декоративного убранства. Именно таким предстаёт, например, созданный им Никольский морской собор с замечательной многоярусной колокольней. Из других многочисленных построек Чевакинского следует выделить Новую Голландию, Большой Царскосельский дворец, дворцы И.И. Шувалова, П.Б. Шереметева, институт Арктики и Антарктики, Царскосельские нижние конюшни и кавалерские дома.

Зодчий А.Ф. Кокоринов (1726–1772) происходил из семьи Тобольского священника. С 1754 года работал в Петербурге, выполняя различные прикладные задачи, связанные с гранильным ремеслом и фарфоровым производством. Им был возведён дом Демидова и в классическом стиле – дворец Разумовского, где ныне Педагогический университет им. Герцена.

Ещё один русский архитектор этого времени – Юрий Фельтен (1730–1801), как и Кокоринов, работал на рубеже переходного периода от позднего барокко к раннему классицизму. Фельтену принадлежит проект и руководство в устройстве гранитной набережной на левом берегу Невы, а также изящная ограда Летнего сада. По его проекту было возведено здание Старого Эрмитажа, совместно с Валлен-Деламотом – здание Малого Эрмитажа. В качестве ученика Растрелли он участвовал в постройке Зимнего дворца. Чесменский дворец и Чесменскую церковь он возвёл в1774–1780-х гг., Зубовский корпус в Екатерининском парке г. Пушкина – в 1779–1785 гг., фонтан «Солнце» в Петергофе – в 1772–1776 гг. и др.

Архитектор Иван Старов (1745–1808) по окончании академии как лучший ученик был послан за границу для пополнения знаний. В 1770-х годах Старов возглавлял Комиссию о каменном строении Петербурга и Москвы, занимаясь строительством обеих столиц. Самая значительная его постройка в Петербурге – знаменитый Таврический дворец. Помимо этого он создал Троицкий собор Александро-Невской лавры, усадебные ансамбли в Тайцах, Скворицах, Пелле и др.

Поздний классицизм

При позднем классицизме и последующим за ним стиле, эклектике, в Петербурге бесспорно «царили» русские архитекторы. Одним из самых талантливых русских зодчих являлся Андриан Захаров (1761–1811). Первоначальное образование он получил в Петербургской академии художеств. Дипломная работа его удостоилась большой золотой медали, за что он был послан стипендиатом в Париже за казённый счет. По возвращении в Петербург вскоре был назначен главным адмиралтейств-архитектором. Фактически это была должность главного архитектора города. В этом качестве он возглавил строительство нового здания Адмиралтейства, которое существует и поныне.

Русский зодчий Василий Стасов (1769–1848) был учеником Баженова. Уже первая его постройка в Петербурге – проект и строительство Царскосельского лицея, где учился Пушкин, обратили на себя внимание специалистов. В дальнейшем Стасов разработал проекты и руководил перестройкой казарм Павловского полка, Конюшенного двора с надвратной Спасо-Преображенской церковью, а также возведением храмов Преображенского и Троицкого. Лучшим творением Стасова считается триумфальная арка, возведённая в 1834–1838 годах в память о походах русских войск в Персии и Турции у бывшей Московской заставы (Московские ворота)…

Можно привести ещё немало и других примеров и фамилий. Понятно только, что благодаря талантам в первую очередь русских архитекторов и мастеров (не забудем, что великий Карло Росси (1775–1849), итальянец по происхождению, во всех документах подписывался русским архитектором), Санкт-Петербург стал городом, где по высказыванию европейски образованного искусствоведа Хиллари Меттерних, «все стили доведены до совершенства».