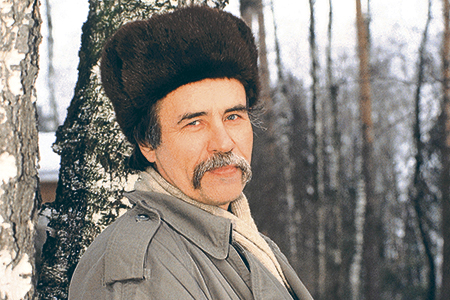

Владимир Маканин

О конце истории стали писать и у нас. Пришло это чуткое и особенное ощущение жизни. (Пришло ему время.) Есть мнение, что как раз через экономику универсальность западного бытия как-то очень быстро и заметно потеснила уникальность российского менталитета. Не без того. Но, с другой стороны, нет сомнения и в том, что случившееся – внутренний процесс, наш процесс прежде всего. Достаточно посмотреть любой телесериал или глянуть на развалы книг в одном из больших наших городов, чтобы понять, сколь малое в сфере духа волнует. Бытие (а с ним и Время) словно бы утратило глубину. Не мыслитель и не писатель (традиционная российская фигура, палочка-выручалочка чуть ли не во всех областях духа), не учёный и не практик-строитель, а скорый журналист, телекомментатор, оседлавший информационный процесс и толкующий его, как ему кажется, – вот чем мы живём. События и факты (зачастую не бог весть какие) прокатываются по нам, как волны, то в одну, то в другую сторону, что и составляет жизнь. Мы с волнением прислушиваемся, а что сегодня, а как сегодня ему кажется, мы не отрываемся от его (или от её, если это она) жестов, от улыбки или иронического прищура глаз: мы теперь до конца наших дней сели в кружок и сосредоточились на экране, то бишь на уровне бегло осмысленной информативности, мы живём (и живём не тяготясь, а уже с привычкой) на этой глянцевой меняющейся поверхности фактов, мы двумерны, и иначе нам не уследить и не понять, таково измерение времени – плоскость.

«Социализм с человеческим лицом» или «капитализм с дочеловеческим лицом» – сочетания слов ещё нет-нет и всплывают, но за ними уже нет реальности. Слова уплощены, необъёмны идеи. Все характеристики жизни (зато!) теперь наверху – они зримы, как кожная гладкость или, напротив, кожная болезнь. Жильё, Еда, Одежда и единица их измерения Деньги – вот что нас волнует, тесня одну за другой как былые, так и новые наши идеи и исчерпывая нас как нас. Русские обрели наконец быстро движущуюся поверхность жизни. Русские обрели наконец безобъёмную меру. А с ней и известную горечь. (Ах, где она, наша глубина!..)

В своём огорчении мы не одиноки; более того: мы только теперь и приобщены к большому числу уже огорчённых. Вот уже несколько десятилетий Запад (в особенности Европу) волнует та же проблема уплощившейся жизни. Интеллигенция только и говорит (и пишет, много пишет) о том, что человек перестал быть гомо сапиенс и что глубина духовной жизни невозвратно утрачена, а по следам утраты – шаг в шаг – подкралась известная беда: смещены нравственные оценки. Тоталитарные режимы XX века если не доказали, то, во всяком случае, показали, что человек (Человек…), предоставленный самому себе, своим планам и идеям, страшен. И в страшности этой нет случайности. Скорее закономерность. То, что высмотрено внутри каждого из нас Достоевским и его школой, ницшеанством, фрейдизмом, – ведь это мы. Но и это (как многие теперь догадываются) ещё далеко-далеко не всё. Оттого-то человеку и нельзя доверить никакую, хотя бы и самую замечательную, серьёзную идею. (И – вообще говоря – никакую серьёзную мысль.) Человек не есть гомо сапиенс. Возможно, никогда им и не был, если без самообмана. А мысль его только тогда и была мыслью, когда она была производственно-технологической. То есть мыслью о труде и мыслью о природе, но не мыслью о человеке. Так что человек может жить только шаг за шагом, потихоньку, не дёргаясь и не пытаясь самого себя опередить. Человек может (и должен) двигаться только так, как оно само движется: перемещаясь во времени в некую назначенную ему эволюционную нишу, как вид растений или отряд животных. То есть так, как его и ведёт его биология: процесс естественных изменений.

Потому и говорят, и пишут не об очередном историческом тупике (тупики бывали и раньше), а о конце истории, ибо какая же история может быть у биологического вида, даже если он очень развит, имеет компьютеры и ракеты, однако же по всей своей сути живёт видом, а не индивидом? Можно говорить об эволюции, о накоплении изменений, об отдельных гипертрофированных органах (скажем, об интенсивной мозговой деятельности), о мутантах и даже о внутренних законах развития вида в целом, но никак не об истории – истории скажите «бай-бай!».

И только на этом спокойном внеисторическом пути человеку воздаётся самым высоким за все времена уровнем жизни. Человек будет жить пульсирующей биологической общей массой. Это лучшее, что у него есть. И это не только острастка. Если человек (индивидуум в поисках некой сверхидеи) и захочет вырваться из нынешнего общего контекста (из биопроцесса) – он не сможет. Во-первых, ему не дадут. (Это как раз острастка: люди, кажется, больше уже не позволят кому бы то ни было, хотя бы и с самой гениальной идеей, вмешиваться в ход времени.) Во-вторых (и в главных), ему не суметь. Ищущему индивидууму (хотя бы и гению) уже не суметь связать реалии нынешнего дня с предыдущей историей, притом что проблемой несвязывания как раз и стала сама реальность. «Ему не суметь» – это ведь приговор. Реальность, к которой ты (он, я, кто угодно…) обращаешься для исследования, как бы исчезает. Ход твоей мысли весь из шажков, из предыдущих шагов общечеловеческого процесса, в которых уже загодя закодирован наш перманентный страх. Ты погружаешься не в факты, а в книги прошлого. Ты не можешь повлиять, ты весь из цитат. А реальность меж тем продолжает идти своим путём. Всё это и называется теперь в европейской мысли концом истории.

Определившаяся в этих двух словах озабоченность является сегодня приоритетом для умов Запада. Высокий уровень жизни, чистые улицы, уютные кафе, улыбающиеся люди. Всё существует. Всё движется. Жизнь, вне всякого сомнения, идёт, и в то же время словно бы не мы живём, а некая общая биологическая жизнь живёт нас, проживает нас. (Мы ничего не хотим сверх. Мы не хотим никакой мысли о нас самих. Мы будем держаться общечеловеческих ценностей, а в остальном пусть идёт как идёт.)

«Конец истории?» – так называется уже знаменитая ныне работа Фукуямы. Автор в финальном абзаце признаётся в ностальгии: «…конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной идеи, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, – вместо всего этого экономический расчёт, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощрённых запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала…»

Многие русские могут сегодня сказать: «Мы – тоже». (Мы тоже ощущаем эту ностальгию. Ощущаем, впрочем, пока сдержанно.) Мы – часть Европы, и вместе с ней мы тоже придвинулись к концу истории. Да, с отставанием. Да, с заметным. Но сама разница (отставание, отстояние) на три-четыре десятилетия для хода истории, в сущности, так мала – миг! неполная секунда!.. Вероятно, поэтому, когда на Западе, итожа век, не просто говорят – кричат о крушении гомо сапиенс, о переходе к общей биологической пульсации взамен всем известных и когда-то сделавших Европу Европой великих прорывов индивидуального мышления, нынешние русские без труда понимают, о чём речь.

Фукуяма пишет и о России, о нас: «…из публикаций и личных встреч я делаю однозначный вывод, что… русская интеллигенция пришла к пониманию идеи конца истории за удивительно короткий срок», – имеется в виду краткость и стремительность горбачёвского времени. Слово «интеллигенция» вполне корректирует авторский прицел. Фукуяма увидел – да и как было не увидеть. Жизнь России (как и Запада) определяет в наши дни не борьба «правых» и «левых» и не борьба вообще, а биологическая пульсация самого жизненного процесса – биопульсация самой людской массы (и уже в соотнесении с ней – страны, государства).

Конечно, у нас слишком медленно обновляются как витрины магазинов, так и технологии. Конечно, мы, как всегда, слишком долго раскачиваемся (русские медленно запрягают, но быстро едут) – но уж когда наберём наконец нужную скорость, мы, может быть, ещё более решительно, чем Западная Европа, отставим в сторону идеи и сам институт идей, запрятав навсегда в бабушкин сундук свой внутренний мир заодно и с загадкой русской души. Зачем загадки и зачем вообще смятения души, если у нас будет прекрасная сытая улыбка, открывающая здоровые красивые зубы?.. (Не ирония. Это и вправду вопрос: зачем?.. Наши молодые парни и девчонки так и говорят – а зачем идеи и зачем за них умирать, если у нас будет здоровье, и деньги, и путешествия?..)

И как не поверить пишущим о конце истории (философам, писателям, журналистам, всему спектру интеллектуалов Запада – да и нашим, пусть поотставшим)? Как не поверить и как не совпасть с ними чувством, если уже сотни вполне объективных исследований безусловно подтверждают некий рубеж, обозначившийся в конце нашего века? (И в конце нашего тысячелетия.) Устали от утопий. Устали от связанных с ними расплат и страданий. Душевная мягкость российского интеллигента и в прошлые-то времена охотно подпадала под эсхатологическое настроение (и совпадала, смыкаясь с ним). Что уж говорить о всех нас о нынешних – о наших днях, когда мы вписались наконец в жизнь Европы и в европейскую проблематику (хотя бы по главным самоощущениям).

Время дышит в затылок. Как и все, я тоже с несомненностью чувствую конец нашего века как конец истории, о котором так много пишут.