Сергей Дмитриев

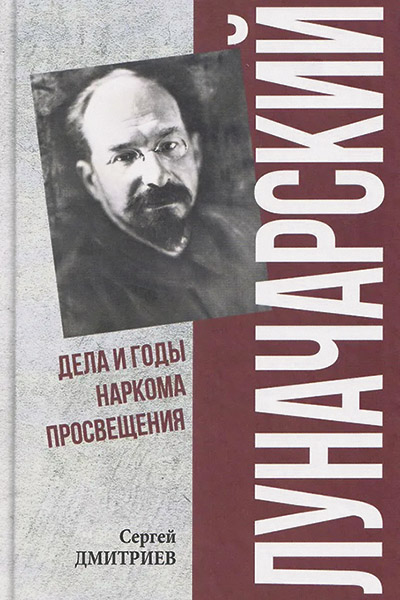

К 150‑летию со дня рождения первого наркома просвещения А.В. Луначарского (1875–1933) в издательстве «Вече» вышло новое исследование кандидата исторических наук, лауреата Патриаршей литературной премии С.Н. Дмитриева «Луначарский. Дела и годы наркома просвещения», продолжающее его предыдущий труд «Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции» (М.: Вече, 2023). В книге показаны ранее неизвестные грани биографии наркома просвещения, сумевшего внести неоценимый вклад в осуществление «культурной революции» в России и проявить себя в различных ипостасях творчества. Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги о роли и месте поэта-наркома в литературной жизни страны.

Казалось бы, назначение Луначарского наркомом просвещения 26 октября 1917 года и его погружение в ежедневный круговорот работы должны были заглушить в нём страсть к драматургии и поэзии. Однако не тут-то было. И после Октября нарком продолжал придерживаться «полифонизма» своих занятий, берясь за самые разнообразные дела и решая почти полярные творческие задачи. В сфере литературы, наиболее близкой для Луначарского, после революции кипели нешуточные страсти. Ещё в середине ноября 1917 года был создан литературно-издательский отдел Наркомпроса во главе с П.И. Лебедевым-Полянским, призванный «немедленно приступить к широкой издательской деятельности» и выпуску дешёвых изданий классиков. Тогда была принята стратегия по постепенной концентрации в руках государства издательского дела и монополии на издания произведений классиков, что через год вылилось в подписанное Луначарским распоряжение: «Наследственное авторское право уничтожается полностью. Авторское право живущих драматургов и композиторов, равно как всех писателей и художников, остаётся полностью в силе».

Луначарскому удалось привлечь к работе отдела в Петрограде и Москве А.А. Блока, К.И. Чуковского, В.Я. Брюсова, В.В. Вересаева, О.Э. Мандельштама, В.В. Маяковского, И.Э. Грабаря, и с мая 1918 года по май 1919 года было издано более 142 книг русской классической литературы тиражом более 8 млн экземпляров, в том числе собрания сочинений более 15 писателей. Не стоит забывать, что привлечение к работе Наркомпроса в этот период многих представителей интеллигенции с выделением жалованья и пайков, в том числе писателей, было во многом формой их спасения в условиях Гражданской войны. И происходило это не формально, а на основе выстраивания наркомом доверительных, порой даже дружеских отношений с писателями и поэтами. А.А. Блок, сразу включённый Луначарским в актив Наркомпроса, записал в дневнике 24 января 1918 года: «…Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на всё отвечает, часто говорит хорошо».

Тогда между наркомом и Блоком установились добрые отношения, они часто вели долгие беседы, в которых поэт откровенно высказывал свои взгляды. Как вспоминал Луначарский, однажды «он сказал мне с недоброй усмешкой: «Хочу постараться работать с вами. По правде сказать, если бы вы были только марксистами, то это было бы мне чрезвычайно трудно, от марксизма на меня веет холодом; но в вас, большевиках, я всё-таки чувствую нашу Русь, Бакунина, что ли. Я в Ленине многое люблю, но только не марксизм».

Вообще к творчеству Блока Луначарский неоднократно обращался в своих статьях, лекциях и выступлениях. Нарком называл Блока «странным мечтателем», но «сильным чувством и умом», писал о его увлечении «очень туманной мистикой», отмечал «необычайную музыкальность» его поэзии и называл Блока «лучшим певцом печали интеллигенции дореволюционного периода». О близости к Блоку многое говорит поэтическая перекличка наркома с великим поэтом, которая нашла отражение в двух его стихотворениях, опубликованных только в 1961 году и, по всей видимости, не известных самому Блоку. В первом стихотворении «Александру Блоку. По поводу «Соловьиного сада» Луначарский подчеркнул близость его как «брата», «каменотёса», услышавшего призыв «могучей музыки» истории. Однако всем атрибутам соловьиного сада нарком противопоставил нужды Незнакомки-революции, «дамы чаянной», которой поэт должен пропеть «знойно льющийся псалом».

Что касается стихотворения «Александру Блоку. По поводу «Двенадцати», то в нём чувствуется прямая перекличка наркома с этой поэмой, включая использование автором прямых цитат и выражений поэта. Однако Луначарский видит слабость и противоречивость позиции Блока, который наблюдает «державный шаг» красногвардейцев, идя «поодаль», «сзади» и не видя самого авангарда революции.

Пребывание Луначарского в Петрограде до апреля 1919 года пришлось на так называемый кафейный период в истории русской литературы. При бумажном голоде и политических запретах печатные издания замещались «живым словом, живым журналом». Вслед за уже существовавшими в Москве и Петрограде кафе вроде «Кривого зеркала», «Бродячей собаки» или «Летучей мыши» одно за другим открываются новые – «Кафе поэтов», «Привал комедиантов», «Домино», «Бом», «Стойло Пегаса», «Красный петух». Луначарский был частым гостем этих мест. С осени 1918 года он стал настоящим завсегдатаем расположенного на набережной Мойки «Привала комедиантов». Здесь 19 ноября в присутствии Горького, А.А. Блока, А.Н. Бенуа, М.А. Кузмина, М.В. Добужинского он впервые выступил с чтением своих переводов поэта К.Ф. Мейера. В этот день Блок записал в своей «Записной книжке»: «…Мы с Любой пошли в «Привал комедиантов» слушать Луначарского. Друзья и знакомые. Радловы. Горький и Тихонов. Маяковский… Люба читает «Двенадцать»… Ночные часы у Прониных с Луначарским и Мейерхольдом».

Когда комиссар петроградских театров гражданская жена Горького М.Ф. Андреева попыталась было остеречь наркома от посещений литературных кафе, он направил ей едкую записку: «Дорогая Мария Фёдоровна. 1. Я не считаю унизительным для себя читать свои вещи там, где их читает Блок и другие поэты. 2. Мне 43 года, и я человек довольно самостоятельный. Жму Вашу руку. А. Луначарский». Именно Луначарский и Андреева в феврале 1919 года «хлопотали» в ЧК, узнав об аресте поэта. И уже через три дня после этого освобождения на состоявшемся в «Привале» вечере Луначарский сначала слушал стихи в исполнении А. Блока, М. Кузмина, В. Рождественского, В. Маяковского, а потом сам читал свою новую пьесу «Маги».

Понятно, что вхождение Луначарского в писательскую среду не могло проходить гладко. Интересные воспоминания об этом и о «боевом», а не «либерально-мягком» характере наркома оставил К.И. Чуковский: «Он нисколько не обиделся на Ал. Блока, когда тот сказал ему в присутствии трёх-четырёх человек… что не любит его стихов и не считает его поэтом. Не обиделся он и на художника Бродского, обвинявшего его, по словам очевидца, «в том, что он не мешал «левакам» разрушать Академию художеств, и в том, что не сумел пресечь демагогию формалистов».

После возвращения наркома в Москву он особенно сблизился с В.Я. Брюсовым, который стал его правой рукой в литературных делах, и неслучайно в декабре 1918 года, когда в Наркомпросе было утверждено положение об особом отделе ЛИТО, председателем её стал сам нарком, а его заместителем – Брюсов. Луначарский в оценке Брюсова исходил из сохранения им «плодовитости», «как и до революции… но, с точки зрения содержания, в его творчестве после Октября усилилась революционная струя, которая была заметна у него и раньше. Брюсов, как и большинство корифеев европейской литературы, пришёл к коммунизму». Со своей стороны Брюсов высоко ценил Луначарского, даже посвятил ему стихотворение, написанное 1 января 1920 года:

В дни победы, где в вихре жестоком

Всё былое могло потонуть,

Усмотрел ты провидящим оком

Над развалом зиждительный путь…

Пусть пьянил победителей смелых

Разрушений божественный хмель,

Ты провидел, в далёких пределах,

За смятеньем, конечную цель.

Стоя первым в ряду озарённом

Молодых созидателей, ты

Указал им в былом, осуждённом,

Дорогие навеки черты.

Брюсов был одним из немногих писателей старого поколения, кто вступил в 1920 году в партию большевиков, был членом Моссовета, с 1919 по 1921 год являлся председателем президиума Всероссийского союза поэтов, позднее возглавил по инициативе Луначарского первый в мире Литературно-художественный институт его имени и до самой смерти в 1924 году служил примером единения «новой власти и интеллигенции».

Одной из форм помощи писателям были ходатайства наркома об издании их произведений с выплатой гонораров. К примеру, в письме к руководителю Госиздата В.В. Воровскому в ноябре 1919 года нарком сообщал об «ужасающем материальном положении» поэта К. Бальмонта, «немедленном» приобретении у него рукописи книги «От острова к острову», уплаты вперёд всего гонорара, рассчитав поэта «со всей щедростью, на которую закон даёт Издательству право». И вскоре этот вопрос был решён положительно.

Приходилось Луначарскому заниматься также помощью наследникам и родственникам писателей и литераторов, начиная с Гоголя и Чернышевского и кончая Пушкиным и Толстым. В конце 1918 года Наркомсобес, идя навстречу ходатайству Луначарского и «учтя заслуги поэта Пушкина перед русской художественной литературой», назначил М.А. Гартунг, старшей дочери поэта, персональную пенсию. Тогда ей было выдано единовременное пособие в сумме 2400 рублей, она продолжала в то время сотрудничество с московской Библиотекой имени Пушкина, и утверждения о её смерти от голода в марте 1919 года далеки от действительности. Дочери Пушкина на тот момент было почти 87 лет.

Дело с возросшим авторитетом Луначарского в литературной среде дошло даже до того, что в ноябре 1918 года на коллегии Наркомпроса было решено «в целях ознакомления мест с деятельностью Наркомпроса признать организацию специального поезда, наподобие поезда имени В.И. Ленина, необходимой, присвоив этому поезду имя А.В. Луначарского». А в марте 1919 года в печати было сообщено, что в работе «Литературного поезда имени Луначарского» изъявил «желание на участие целый ряд писателей, поэтов, художников, критиков: 1) С. Есенин, 2) С. Гусев-Оренбургский, 3) Р. Ивнев, 4) Г. Колобов, 5) В. Шершеневич, 6) А. Серафимович, И. Рукавишников, В. Полонский». И хотя из-за недостатка средств и «ввиду расстройства железнодорожного движения» организация поезда имени Луначарского была временно в июле 1919 году прекращена, это свидетельствовало о месте наркома в литературном процессе того времени.

Свою творческую ипостась, проявлявшуюся в разных жанрах, нарком не смог затушить в себе даже в периоды самого напряжённого положения первых лет революции. Удивляет, что в суматохе непрерывной наркомпросовской работы и командировок нарком находил время для стихотворного творчества, которое играло роль активного отдыха, переключения интеллектуальной энергии автора. По свидетельству Луначарского, именно в часы усталости в его сознании рождались стихи, появлялась потребность в поэтическом творчестве. В одном из стихотворений он писал:

Я устал… Не оттого ли

Так столпилися стихи?

Напирают, жмут до боли

На светящие верхи.

Что за бог иль что за демон

Их рождает в темноте?

То годами жутко нем он,

То, страдая в полноте,

В час, когда устало тело –

Мысли, звуки тучей целой

Шлёт сознанью моему...

В архиве Луначарского сохранилась подборка его стихотворений, особенно с середины 1920 по начало 1921 года. В отличие от дореволюционных эти стихи звучали особо агитационно. В них «земля дрожит», и «грянул священный бой, последний бой»; «И словно Феникс выйдет из пожаров / Свободный обновлённый мир»; «Два года власть рабочая стояла, / Стоит и устоит…»; «Идём вперёд, сыны Отчизны, / День нашей славы наступил»; «Я влюблён в революцию! Да здравствует наша Красавица, / Наша Красная Дама»; «Богиня, ты! Тебе молиться надо»; «Ты грязна, грозна, и красна, и черна…»; «Прими Богиню! Не разделяй её на части…»

Луначарский старается и в своих стихах принимать «богиню-революцию» целиком, как она есть, со всеми её «чёрными и грязными» сторонами. Особенно интересным является написанное в это время Луначарским стихотворение «Разговор с чёртом», которое напоминает некоторыми моментами прочтение образа дьявола в «Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова. В начале стиха торжествует чёрт, которого «блажь разобрала», который наслал все напасти, и «грянул хаос дикий», и «беснуется чернь»:

Я свищу, смеюсь, катаюсь,

Кувыркаюсь, кувыркаюсь!..

Голод, холод, страх и злоба,

Труп на трупе, гроб у гроба:

Небо красное пожаром,

Воздух мреющий угаром,

Разрушенье и развал…

Сатана там правит бал!..

И автор отвечает «глупому чёртушке», что это вовсе не «его игра»: «Между тем ты сам игрушка / И слепой слуга добра». «Крашен лучшей кровью нашей» постепенно в мире «зреет пурпурный цветок», и вскоре «развернётся из бутона» «гармоничная Коммуна»:

«Ты всё веришь?» – чёрт осёкся,

Круглый глаз кошачий светит…

«Строим, дьявол, бурно строим,

Грязен двор постройки нашей,

Но усилья мы утроим,

Подожди же, враг не страшный,

Вавилонской нашей башни:

Скоро мы алмазным шпилем,

Тучи серые пронзая,

Завоюем наше солнце,

Солнце вечных роз и Мая».

Взявши хвост больной рукою,

А другой чеша затылок,

Уменьшился чёрт, растаял,

Сгинул в прахе, средь опилок.

В этом стихотворении сплелись и мистика, и вера автора в революцию, и признание им «разрушенья и развала», и видение им будущего «солнца вечных роз». Апокалиптические и провидческие нотки звучат и в других стихах наркома этого периода, в которых он сам себя называет: «Я бог крутящийся, дервиш неугомонный», признаёт, что в его груди «бьётся вещий дух», что его мечта летит «в иное бытие куда-то», что он «вдевает ногу в стремя Коня истории» и стал уже пророком.

А вот стихотворение, точно помеченное автором: «Кремль, 22. 01.1921» и потому вдвойне любопытное, ведь автор пишет в нём о своём одиночестве, что «все ушли», а улыбка «сбегает» с его губ, что «я не обманывал друзей», но все из них «носят маски»:

О, как я один. Один с собою…

Ты слышишь – там далеко

Гудит огромный город. Много там

Людей, твоё произносящих имя.

Я нужен им,

Я – вождь…

Там есть такие, что меня сердечней

И сильно любят. Есть такие там,

Что умерли б за жизнь мою…

Вот так – ни много ни мало – вождь, за которого умирают… В стихотворении «Моя старость» Луначарский вообще представляет себя стариком-дедушкой на юге, в «белом доме, где мирта и алоэ», где цветут «розы, альпийский луг и сад лавровый», где он «жадный жить» «радостно творит» и где его уже взрослый сын Тото, фантазёр, «кипящий жизнью чуткой», появляется с 10‑летней дочуркой Анютой, похожей на бабушку:

И смотрит в очи глубоко

Анюточке Анюта,

Как нам безоблачно легко.

Стой, сладкая минута.

Таким «романтиком и фантазёром» Луначарского мы ещё не видели. Напомним, что всё это написано на переломе Гражданской войны и НЭПа, когда всё кругом трещит по швам, а нарком просвещения находит себе отдушину в грёзах о будущем и в полётах в страну богов.

Прибегал нарком и к поэтическим сказкам, как это показывают «Соната вторая» и «Соната четвёртая», сохранившиеся в его архиве и относящиеся именно к 1921 году. В первой из них в качестве былинного героя выступает «сиротина» Вася, которого оберегают «подруги-феи» и учат его «целовать, есть и пить, и танцевать» без «звериной драки».

…В 1921 году в Москве небольшим тиражом была издана книга автографов писателей, в которой были напечатаны пророческие и наполненные надеждой строки Луначарского:

Счастливая земля!

На крови поколений

Жизнь расцветёт, невинна и мудра,

И будешь ты чиста, моя планета – гений,

Зелёная звезда с луной из серебра.

Нарком, несомненно, был творческой натурой, и его деятельность на ниве просвещения, и его поступки в смутное время мы не сможем понять без глубокого анализа его творческих поисков в разных сферах, в том числе в поэзии и драматургии. И этот анализ ещё впереди, потому что он требует значительных трудозатрат, прежде всего по поиску и сбору всего, что написано Луначарским в этих жанрах.