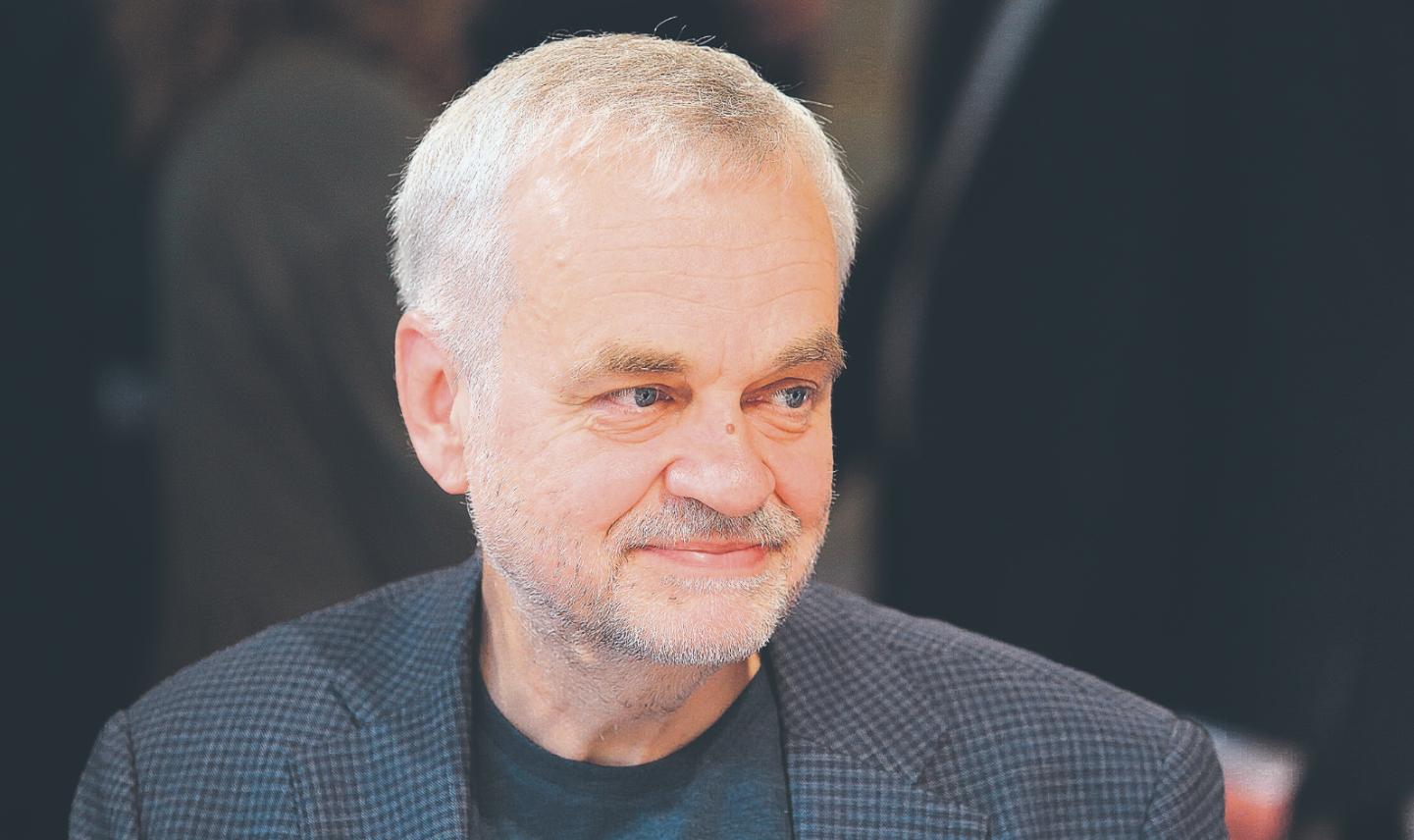

«Мне интересен обыватель. Интересен тот человек, который действительно не понимает, кто прав и кто виноват, что случилось и что делать», – делится своими размышлениями писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов.

– Хочется начать беседу с разговора о вашем романе, который получил сразу две крупные премии. Почему вас заинтересовала тема выселения судетских немцев из Чехии? У нас ведь тоже немало подобных ситуаций, когда из республик Советского Союза депортировали целые народы – во время войны и после…

– Мне кажется, что не человек выбирает тему, а она его. С депортацией народов Советского Союза я лично не сталкивался, только читал об этом у Анатолия Приставкина, Александра Чудакова или в недавнем романе Натальи Илишкиной «Улан Далай», а вот о депортации судетских немцев узнал из первых рук, когда несколько лет тому назад оказался в Чехии.

– В командировку туда ездили?

– На книжную ярмарку в Прагу. И тогда же меня пригласили в неведомый мне город Есеник на северо-востоке Чехии, где в невероятно красивом лесу находилось кладбище советских военнопленных. Дело было на 9 Мая, и именно в этот день там собирались чехи, чтобы вспомнить наших солдат и отдать им воинские почести. Не знаю, продолжается ли эта традиция поныне, подозреваю, что нет, но в 2017 м ещё существовала. А дальше началась история с домом, куда нас поселили. Когда стали разговаривать с хозяином (а это был православный священник – чех) и с его матушкой, они вскользь обронили, что в усадьбе до них никто подолгу не жил, потому что у неё была дурная слава: сразу после войны здесь повесился немецкий судья. И знаете, как у собаки есть охотничий нюх, так и у писателя есть чутьё на историю. Когда посреди идиллии, посреди благолепия чешского обнаруживаешь такой в прямом смысле слова скелет в шкафу, то хочешь не хочешь, а начинаешь этим интересоваться. Причём хозяева не очень охотно раскрывали детали. Уже потом сторонними каналами я стал выяснять: какие такие немцы, какой судья, почему повесился… И когда мне открылось, что на самом деле эта территория стала принадлежать Чехии только после войны, а до этого 700 лет здесь жили немцы, когда я столкнулся с трагической историей Судет, то буквально в неё влип.

– Вы, когда жили там, ощутили что-то мистическое? Или это больше было воображение?

– Конечно, это больше было воображение. Я к мистике не очень чуток. Но вот матушка… Батюшка к суевериям правильно относился, а она женщина, более эмоциональная, – ей в этом доме правда было неуютно. Это был первый «триггер». Второе, что на меня очень сильно подействовало, – история грека, который там неподалёку жил и тоже стал героем моего романа. Сперва было удивление: откуда тут взялся грек? Почему грек? Но когда он рассказал историю своего попадания в Судеты, это добавило интриги. И, наконец, как чёрт из табакерки на одной из улиц города возник Гоголь. Мне-то казалось, что в этой глухомани русских вообще нет. А тут – ба! Бюст Гоголя! Залез в интернет и выяснил, что Гоголь тут два раза был, лечился. И всё это вместе – кладбище наших военнопленных, «скелет» судьи, «попаданец» грек, пациент местной водолечебницы Гоголь – меня затянуло, как в воронку, в сюжет романа.

– Вы как-то говорили, что свой роман воспринимаете как неполитизированный. Так ли это? Всё же здесь – и Майдан, и такая пророческая история с Украиной…

– Ну, когда я писал этот роман, Майдан уже был, а СВО ещё не было. Но это правда: Судеты здесь скорее рамка, а картина внутри – русско-украинская, потому что тема эта у каждого болит, и у меня тоже. Я к ней давно шёл, и судетская история здесь не то чтобы параллель, а скорее повод глубоко задуматься. Но не соглашусь с тем, что мой роман пророческий, я плохой предсказатель и свой текст воспринимаю скорее как антиполитический. В нашей жизни сегодня ведь очень много политики, и все считают себя в ней экспертами, каждый во что горазд высказывается и знает, что надо делать, а что не надо, всяк абсолютно уверен в своей правоте и в неправоте своих оппонентов. Сегодня время резко очерченных позиций, и, наверное, в той ситуации, в которой мы все оказались, это психологически понятно, объяснимо и даже неизбежно. Но мой «Одсун» – скорее роман вопрошания, неуверенности, сомнения. Вот моего главного героя иногда ругают, он-де мямля, рохля, алкоголик, нытик, неудачник… Можно подумать, что все его критики – люди исключительно деятельные, трезвые, успешливые и поют с утра до вечера жизнеутверждающие гимны. Ну ладно, пусть так, всякому приятно почувствовать себя героем на фоне человека, как им кажется, ничтожного… И хотя я никогда не мыслил своего бедного Вячика образцом для подражания, после всех этих наскоков хочется его защитить. Он ведь не сделал никому зла. По-своему честен и не стремится никого надуть, он искренне любит всю жизнь одну-единственную женщину и страдает от того, что не может быть вместе с ней. Он кроток и, в сущности, противостоит тем, кто уверенно, с пеной у рта клеймит, обличает и жаждет крови. Мне эти люди не интересны, потому что с ними всё понятно, а интересен тот человек, который честно признаётся: я не понимаю, что происходит.

– То есть человек на фоне истории.

– Да, если угодно, маленький человек на фоне большой истории.

– И что он должен делать? Сопротивляться и бунтовать? Или подчиниться и щепкой нестись в потоке? Какая позиция вам ближе?

– Не знаю, что он должен. Я сам с интересом наблюдаю, как он себя в той или иной ситуации ведёт. А авторская позиция скорее уж состоит из совокупности позиций всех героев, их в романе немало.

– Ваш герой то бунтует, то смиряется…

– Да, кажется, что он словно организм, который реагирует на раздражение. Не патриот, не гражданин, не либерал, вернее, всё это в нём понемногу намешано. Сам себя иронически называет либеральным ватником с неизжитыми имперскими комплексами, и мне захотелось именно такому человеку дать в руки камеру и показать события его глазами… Грубо говоря, мы летим в самолёте, самолёт попал в зону турбулентности, его швыряет, бросает. А маленький человек сидит в кресле, вжался, хочет, чтобы перестало трясти и чтоб самолёт где-нибудь посадили. И я думаю, таких людей немало и их тоже надо учитывать. Даже сегодня.

– Лично для меня были очень интересны в романе размышления по поводу библейских сюжетов. Чувствуется, что вы много об этом думали. Знаете, известные вещи не всегда есть время и желание переосмысливать. И ваша идея, что всегда грешник почему-то лучше праведника, меня поразила. Это так несправедливо! Праведнику тоже надо воздать должное…

– Я бы не стал утверждать так категорично, но притча о блудном сыне действительно глубже, чем может на первый взгляд показаться. Понятно, что главный герой в ней – младший сын, однако у него есть брат, и как обидно должно быть этому юноше, который честно и много работает и ничего за это не получает, в то время как блудник, бездельник и негодяй получает всё. Это же страшно несправедливо! Однако справедливость не является христианской добродетелью – вот в чём штука! Христианство так устроено, что выше справедливости стоит прощение и милосердие. И с этим надо считаться и понимать, что справедливость опасно ставить во главу угла. Именно жажда справедливости является зачастую причиной войн, революций, мятежей, насилия, террора. Из-за справедливости проливается море крови. И в этом смысле христианство очень мудрое. Но поди объясни это сегодня… Особенно если учесть, как мы все на справедливости зациклены. А с другой стороны, смотрите, ведь именно от жажды справедливости пушкинский Сальери отравляет Моцарта. А Каин почему убил Авеля? Тоже потому что несправедливо. В основе зла, как это ни парадоксально, лежит стремление к справедливости.

– И что с этим можно сделать?

– Ничего не делать, просто понимать, что жажду справедливости опасно и неразумно объявлять жизненным принципом, а тем более национальной идеей и строить на ней политику. Это очень понятное человеческое чувство, но оно скорее сродни зависти, ревности, то есть тому, что мы называем страстями. А у страстей не надо идти на поводу. Вот милосердие – не страсть, а добродетель.

– А милосердию можно научиться? Или доброе сердце – это дар?

– Я думаю, что можно, конечно.

– Мне кажется, милосердие – это что-то от благодати. Оно либо есть, либо его нет.

– По-моему, это тоже приобретается. Жизнь, если человек умно к ней относится, сама толкает нас в сторону милосердия. Научиться прощать, научиться понимать, научиться не осуждать – думаю, нам стоит стремиться к этому. Но у меня в романе есть другая мысль, не знаю, насколько отчётливо она прозвучала. Крупные события являются следствием событий мелких, а не наоборот.

«Одсун» – роман не о том, как маленький человек становится жертвой большой истории, что понятно и про это не очень интересно писать; он о том, как маленькие люди оказываются той самой соломинкой, которая ломает хребет верблюду, и эту историю делают. Вот это интересно. И вера моего героя в то, что они с возлюбленной, расставшись, рассорили Украину с Россией и, следовательно, если они соединятся, то свои страны и народы помирят, при всей её наивности – эта их вера мне очень важна.

– Вы написали несколько биографий. Как выбирали своих персонажей?

– Выбор персонажа – всегда договорённость с издательством. Конечно, они интересуются моим мнением, мы всё обсуждаем… Например, Пришвина я предложил, потому что писал диссертацию по его дневникам. Грина, Алексея Толстого, Булгакова и Платонова предложили они. Розанова и Шукшина – я. Но надо сказать, что всё-таки сейчас я меньше времени занимаюсь документальной прозой, потому что это практически невозможно совмещать с работой ректора. Роман можно писать урывками, а биография требует глубоководного погружения: надо с утра до вечера сидеть в архивах, в библиотеках.

– Не скучно?

– Ужасно интересно! Писать биографию – это приключение, квест. Ты как следователь, который распутывает преступление, делает очные ставки, вызывает разных свидетелей… Они противоречат друг другу, ты их ловишь на лжи, иногда непреднамеренной, а чаще осознанной. И потом, у тебя всегда возникает химия с твоим персонажем – ты чувствуешь его присутствие, и он становится частью твоей судьбы.

– С кем из персонажей ощутили наиболее тесное слияние?

– Самое интересное взаимодействие было, пожалуй, с Алексеем Толстым. Изначально он мне был крайне несимпатичен. Сталинист, циник, человек безнравственный, предавший высокие идеалы русской эмиграции. Но потом, когда я стал писать его биографию, то понял, что всё было не так. Или не совсем так. Или совсем не так. И то, как он меня перевербовал, то, как он меня переубедил, – в этом было что-то нереальное. Я просто чувствовал, как он мне помогает, подсовывает какие-то документы, материалы, факты. Я буквально ощущал его присутствие и поддержку: ему нравилось, как я о нём пишу.

А кто-то был абсолютно равнодушен. Например, Андрей Платонов. Притом что для меня-то Платонов – самая главная фигура в русской литературе ХХ века. О нём писать было труднее всего, и именно потому, что я его очень люблю. Но тут вдруг почувствовал: ему это не нужно. Вот Алексею Толстому нужно, чтоб про него писали, говорили, он и жизнь такую прожил – в центре, и сейчас хочет в центре оставаться. А Платонов словно весь выложился в написанном, а жизнь у него была несчастная, трудная, и ворошить её, вспоминать, рассказывать о себе не хочется…

Пришвин мне близок своей кочевой судьбой. Я тоже люблю поездки, путешествия, природу. Он охотник, а я предпочитаю рыбалку, но в любом случае тема «Человек и природа» мне близка. Пришвин пытался взглянуть на время, в котором он жил, отстранённо, искал трудную правду этого времени. Его дневники – глубочайшее философское произведение, где много всего намешано. А вот с Розановым был тот редкий случай, когда я так и не полюбил до конца своего героя. Зато очень полюбил его детей, его семью, потому что во многом они, конечно, были жертвами отца и их общей невероятно сложной семейной ситуации.

Ещё работа над биографиями интересна тем, что именно герой задаёт жанр. Биография Алексея Толстого – плутовской роман, потому что он плут и авантюрист. Биография Александра Грина – готический роман, потому что Грин – мрачный мистик, ипохондрик, социопат, социофоб, ярко выраженный индивидуалист. Булгаков – античная трагедия, ибо вся история его жизни – яростное неприятие своей судьбы, поединок с ней, где герой терпит поражение, но в итоге мы все испытываем катарсис. Розанов – роман семейный, такая «Анна Каренина» в мужском воплощении. История Шукшина – роман воспитания, роман взросления; история о том, как человек сделал свою жизнь, с самого дна поднявшись на самый верх, и в его биографии удивительным образом соединились и все ужасы, и все достижения советского времени. Плюс он бунтарь, мятежник – вот что в нём важнее всего. В общем, могу об этом говорить бесконечно.

– А вы студентам читаете лекции по ХХ веку?

– Да, у меня есть целый курс под названием «Писательские стратегии ХХ века», и мне едва хватает семестра, чтоб обо всём рассказать.

– Вашим студентам очень повезло. Я помню, нам Смирнов читал лекции по ХХ веку. Это было потрясающе! Ему аплодировали после каждой лекции.

– Владимир Павлович великий был, он легенда нашего института. В эти дни как раз исполняется год со дня его ухода…

– В чём, на ваш взгляд, ахиллесова пята нового поколения писателей?

– Я не очень верю в общие оценки. Не верю в понятие «поколение»: с моей точки зрения, все писатели разные. Немножко банально звучит, но это факт.

– То есть нет поколенческих конфликтов?

– По-моему, нет. Это всё надуманные вещи. По крайней мере в литературе совершенно точно. Критикам, конечно, так удобнее, но писатели интересны не тем, чем они похожи друг на друга, а тем, чем отличаются. Именно поэтому я не верю ни в какие писательские группировки, объединения, школы. Потому что если ты индивидуальность, зачем тебе с кем-то объединяться? Ты интересен сам по себе – своим стилем, своей позицией, мироощущением. Вертикальные связи в литературе работают глубже, чем горизонтальные.

– А из ваших студентов кто-то добился успеха в литературе?

– Успех в литературе – понятие капризное, но если говорить о литературных премиях как об условном мериле успеха, то, скажем, в премии «Лицей» регулярно получают награды наши выпускники, например, в последние годы – Екатерина Манойло и Анна Маркина. То же самое касается премии Сергея Михалкова в области детской и подростковой литературы, где два года подряд побеждают сегодняшние студенты Литинститута Маргарита Мамич и Александрина Прокофьева. Или вот в декабре прошлого года, когда вручали премию «Слово», в номинации «Молодой автор» премию получила студентка моего семинара прозы Дина Сапегина за книгу «Всполохи».

– Это рассказы?

– Да. Сборник рассказов, написанных на осетинском материале. Дина – этническая осетинка. Пишет на блестящем русском языке. Такая, знаете, реинкарнация Газданова. И чем ещё хороша её проза – я студентам своего семинара всегда ставил её в пример: она опирается на своё происхождение, свою малую родину. У неё есть свой мир. Вот я и говорю: вы интересны тем, откуда вышли, своей Купавной, если вспомнить мой роман. Про это пишите!

А что касается «ахиллесовых пят», то сегодня много ругают молодых авторов за автофикшен, за литературу травмы. Я не ругаю: пусть пишут так. И литература травмы имеет право на существование. Другой вопрос – что вы будете дальше делать, о чём вы будете дальше писать? Вы же не будете бесконечно свои травмы детства описывать? Но оттолкнуться от этого можно.

Писатель начинается или, вернее, продолжается тогда, когда выходит за рамки своей личности и описывает не только себя, но внимателен к окружающему миру как таковому. Однако в основе всего всё равно лежит его личный опыт, пускай пока маленький. А в основе этого опыта – повышенная, даже болезненная впечатлительность. Писатели, как правило, люди с нервозностью, с раздражительностью, повышенной эмоциональностью, но это издержки нашего ремесла…

– А как «лечить» такого рода раздражительность и нервозность?

– Я спасаюсь движением: лодка, лыжи, велосипед, плавание, ходьба. Уже зимой начинаю планировать, куда поеду летом. Мечтаю, как сяду в машину, доберусь до Карелии, надую лодку, буду ловить рыбу, плавать по озёрам, по рекам, – это очень греет даже нынешней тёплой зимой.

– А вы в отпуске больше читаете или пишете?

– Нет, в отпуске жалко на это время тратить, ну если только дождь не зарядит на весь день или не запрёт на берегу ветер…

– Что, совсем ничего не читаете?

– Почему? Беру с собой книги, тем более что летом уже в разгаре очередной сезон «Ясной Поляны». Так что да, всё же читаю – в основном книги из «яснополянских» списков.

– В каждом сезоне есть что-то интересное?

– Всегда бывают замечательные книги. Я помню и вас, Анастасия, вы были несколько лет назад в длинном списке со своим «Пластилином». Я этот роман запомнил, очень достойная книга. И у вас хороший слог, легко и интересно читать.

– В последнее время достаточно активно обсуждается тема цензуры. Как вы относитесь к цензуре? Она помогает литературе или вредит? И нужна ли она сейчас?

– Меня впервые напечатали в 1987 году, когда формально цензура ещё была, но по факту уже не работала. Так что я с ней не сталкивался и, честно говоря, сталкиваться не очень хочу: не хотел бы, чтобы мой роман проверяла какая-то суровая инстанция и что-то от меня требовала.

– А у вас есть к чему прицепиться!

– Да, наверное, у каждого из нас есть. На самом деле вопрос цензуры непрост. И Шукшина, и Распутина, и Белова, и Астафьева, и Трифонова, и Айтматова цензура немало щипала, но всё же в корне не исказила. Но это если речь идёт о художественной прозе, а если документальная? Там через формальные запреты просто не перейти. В той же серии «ЖЗЛ» не было и не могло быть в советское время биографий большинства моих героев, а те, что были, получались именно из-за цензуры куцыми, неполными. Нет, не надо нам цензуры, да и потом никто и ничто не отменит знаменитых слов Булгакова из его письма правительству СССР: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода».

– Напоследок задам очень простой и очень сложный вопрос: что для вас значит быть патриотом своей Родины?

– Во-первых, это плеоназм, хоть мы и часто им пользуемся. А во-вторых, патриотизм должен быть, на мой взгляд, больше связан с любовью, нежели с гордостью. И не только потому, что гордость недалеко лежит от гордыни. Тут, кстати, и Розанова можно вспомнить: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь…» И любовь эта должна быть зрячей, честной. Слепую любовь, когда мы только восхваляем и гордимся, мы уже проходили и знаем, чем всё это кончилось. Поэтому ко всем попыткам возродить советский патриотизм и советскую педагогику я отношусь отрицательно: всему своё время. А грустное отступление о писателях, один из которых пишет о возвышенном, а другой – о тине мелочей, было ещё у Гоголя в «Мёртвых душах». Гоголя сегодня никто не будет обвинять в антипатриотизме. А ведь когда-то обвиняли. И Лермонтова с его «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», и Пушкина, хотя именно пушкинские строки из письма к Чаадаеву в 1836 году я считаю идеальным выражением патриотизма русского литератора, своего рода нашим «символом веры»: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».

Если же не прятать свою точку зрения за цитаты великих, то так скажу: патриотизм сегодня – это прежде всего профессионализм. Это честное, умное выполнение своей работы на своём месте. Дела, поступки, навыки стоят гораздо больше, чем принципы, клятвы и убеждения. И большинство наших бед, ошибок, трагических просчётов, неверных оценок и неудач происходит именно от недостатка профессионализма, от неумения, нежелания или боязни говорить себе и другим правду и признавать очевидные вещи.