«Есть целый мир в душе твоей…»: выставка Игоря Обросова

С первых же шагов по залам экспозиции, развёрнутой в помещении Российской академии художеств на Пречистенке, начинаешь испытывать особое ощущение внутренней свободы и «расширяющегося» пространства. Как и подобает настоящему мастеру, Игорь Обросов и народен и эстетичен, и близок и далёк одновременно, он может быть покоен и тревожен, предстать эпиком или лириком, но он всегда мгновенно узнаваем: в портретах, в пейзажах, в репродукциях, в графических листах и, конечно же, в живописных работах. Художник выдавливает из тюбиков на палитру два красочных материала – масло и темперу. Его цветовая гамма выдержана, как правило, в «фирменных» чёрно-белых тонах. Как говорится, «негусто». Но независимо от размера холста, оргалита, часто используемого Обросовым, применяемой техники каждую его работу всё равно можно отнести к станковой живописи. Это всегда картина.

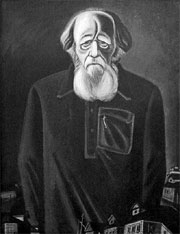

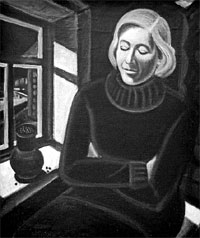

Ещё на заре своей художнической молодости с такими же, как он, «вольнодумцами» 60-х годов – Никоновым, Попковым – Обросов обозначил своё кредо: важно, что ты пишешь, а не как пишешь. Иначе говоря, мысль порождает манеру, стиль художника, а не наоборот. Не перестаёшь удивляться, каким образом этот убеждённый апологет «сурового стиля» умудряется столь, казалось бы, скупыми его средствами, раз за разом вовлекать нас в темпераментный разговор о жизни, зачастую спорить с ним и думать. Он оперирует геометрическими построениями, он диктует нам свои понятия о форме предметов, пластике и перспективе натуры. Он способен к воздействию на уровне едва ли не магических внушений. Его Окна, кочующие из одной картины в другую, – не просто излюбленная композиционная деталь интерьера, а выход в мироздание – решительный и звучный. Можно сказать, скульптурная лепка образов позволяет автору высказать всё, что переживает душа, причём вне зависимости от масштабности замысла и драматизма темы. Вот мы видим «фамильную» деревню художника Обросово, которой он отдал немало своих «трудов и дней», – с чёрными избами и пожухлыми стогами за околицей, вот созерцаем его норвежские мотивы, долго не можем оторваться от ломких фигур людей в чёрном зеве товарняка, уносящего на Восток жертвы сталинских репрессий, вглядываемся в лики русских женщин Великой Отечественной войны. И там же, в залах академии, вступаем в немой, но напряжённый диалог с нашими выдающимися современниками – мастерами слова Александром Солженицыным, Борисом Васильевым, Василием Шукшиным, Беллой Ахмадулиной, Юлией Друниной...

Есть что-то завораживающее и не отпускающее вас в речитативе мазков, в дуэтном перепеве чёрного и белого цветов, которые на удивление поэтичны. А в самом облике Игоря Обросова – его убелённых головы и бороды слышен былинный распев, а в лукавом прищуре глаз теплится синева тверских окоёмов. Но посмотришь на его мятежные картины – и снова контраст: чёрное и белое, белое и чёрное. А речь художника на вернисаже вдруг воспламенилась столь, казалось бы, «неуместными» для парадной обстановки в стенах академии горечью и обидой за русскую деревню – заброшенную, заколоченную, в которой и стариков-то не осталось. Они совсем рядом, на картинах Обросова, запечатлены как живописные обелиски. Но вот чудо! Ещё теплится жизнь, батюшка читает проповедь в местной церквушке, директор школы учительствует, дети рисуют.

Поелику возможно Игорь Павлович бывает в родной деревне, насколько позволяют здоровье и дух, помогает сельчанам. Но главное, как он сам определил и к чему призывал всех присутствующих на выставке коллег: своим трудом очищать мир от тёмного, разрушительного, что распинает народ, так исстрадавшийся в своей буйной истории и так рвущийся к светлой обители.

Надписи под картинами зачастую носят смысловую нагрузку: «Как обустроить Россию», «Мне стыдно за Отечество»... А кинорежиссёр Владимир Наумов сделал свою, устную, подпись. Он оказал: «Это не деревня. Это наша страна». Трудно не согласиться с этими словами. Но когда идёшь по залам выставки и видишь работы, исполненные главным образом за последнее десятилетие, то напрашивается и другой вывод. Обросов – художник не одной темы, как это может показаться с первого взгляда: дескать, он – обличитель сталинизма, сострадатель деревни, певец женской красоты. Всё это так. Но в том-то и дело, что творчество художника как творца многообразно и многоцветно, ибо в природе нет чисто белого и чисто чёрного цветов. Есть гармония. Видеть её и чувствовать позволяет искусство Обросова.

Портрет Александра Солженицына

Портрет Юлии Друниной