«От Лебяжьего канала, за Цепным мостом, поверх Соляного городка высился стеклянный свод художественно-промышленного музея барона Штиглица…» – писал Кузьма Петров-Водкин в своей книге «Пространство Эвклида».

Да, есть в Петербурге такой музей – принадлежащий Художественной академии имени Александра Штиглица, которая в советское время носила имя Веры Мухиной (в народе: Муха, Мухинка. – Прим. авт.). Бывшему студенту этого заведения Петрову-Водкину уже исполнилось 145 лет. В прошлом году был отпразднован день рождения отца-основателя – 210-летие барона Александра Людвиговича Штиглица. А самой академии в следующем году стукнет сто пятьдесят!..

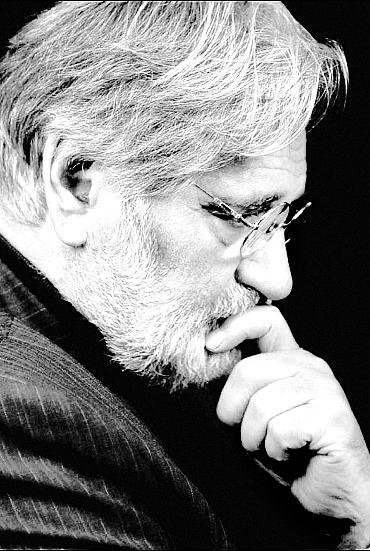

Множество громких, красивых дат – чем не повод поговорить с академиком РАХ, ректором, президентом, а ныне советником Академии им. А.Л. Штиглица народным художником Алексеем Талащуком.

– Алексей Юрьевич, я знаю только двух жителей города Зима, что в Иркутской области, – это Евгений Евтушенко и вы.

– В своё время я так и подписал ему свой альбом: «Земляку от земляка». А он в ответ подарил мне книгу стихов, адресовав её так же – «земляку».

– Некоторые думают, что этот город назван в честь времени года, но краеведы утверждают, что название произошло от бурятского слова «зэмэ», которое переводится как «вина». Кто перед кем был виноват – версий много. Дескать, было некое сражение, однако кто на кого напал и кто победил – тайна.

Но не тайна, что ваш брат «виноват» в том, что вы стали художником.

– Да, мне было лет восемь, мой старший брат пришёл из школы, взял тетрадь в клеточку и стал рисовать: провёл горизонтальную линию, затем изобразил треугольник и параллельные линии до самой точки – получилась железная дорога. Дальше появился паровозик, и пошёл дым. Красота!.. То есть ничего не было, пустой лист, плоскость – и вдруг возникло пространство! Это меня поразило.

– Можно сравнить это с чувством зрителя, который смотрел «Прибытие поезда» – один из первых кинофильмов братьев Люмьер.

– Точно. Кстати, Матисс говорил, что одна линия – ничто, а две линии – это уже дискуссия. Но Андрей Васнецов поспорил с этой фразой, заявив, что одна линия – это много больше: она делит лист на два плана, два пространства.

– В вашей жизни одним из первых пространств была Сибирь.

– Страна Сибирь, огромная, бесконечная. А люди там какие мощные!.. Буряты, чукчи, эвенки… Люди космоса. Очень свободные в понимании жития.

Помню, когда отучился в Мухе, мне сразу предложили остаться в Петербурге и преподавать в той же Мухе. Но я всё-таки решил уехать по распределению в Братск. Чтобы что-то рассказывать ученикам, нужно прежде что-то сделать. Там, в Братске, мы с художником Николаем Мироненко создали роспись – образ сибиряка, инопланетянина по-своему. Мы углубились в культуру Сибири, серьёзно подошли к работе. А потом приехал художественный совет из Иркутска и сказал: «Что это за безобразие?! Нет, ребята, вы рисовать не умеете. Мы не принимаем эту роспись!» Следом приезжает монументальная комиссия из Москвы, смотрит на роспись и говорит: «Ну что, ребята, мы вас поздравляем! Это одна из лучших работ». И печатают её в ежегоднике «Советское монументальное искусство». То есть справедливость иногда торжествует. Просто тогда в Иркутске не было ни одного монументалиста, поэтому преобладало совершенно другое представление о монументальной росписи.

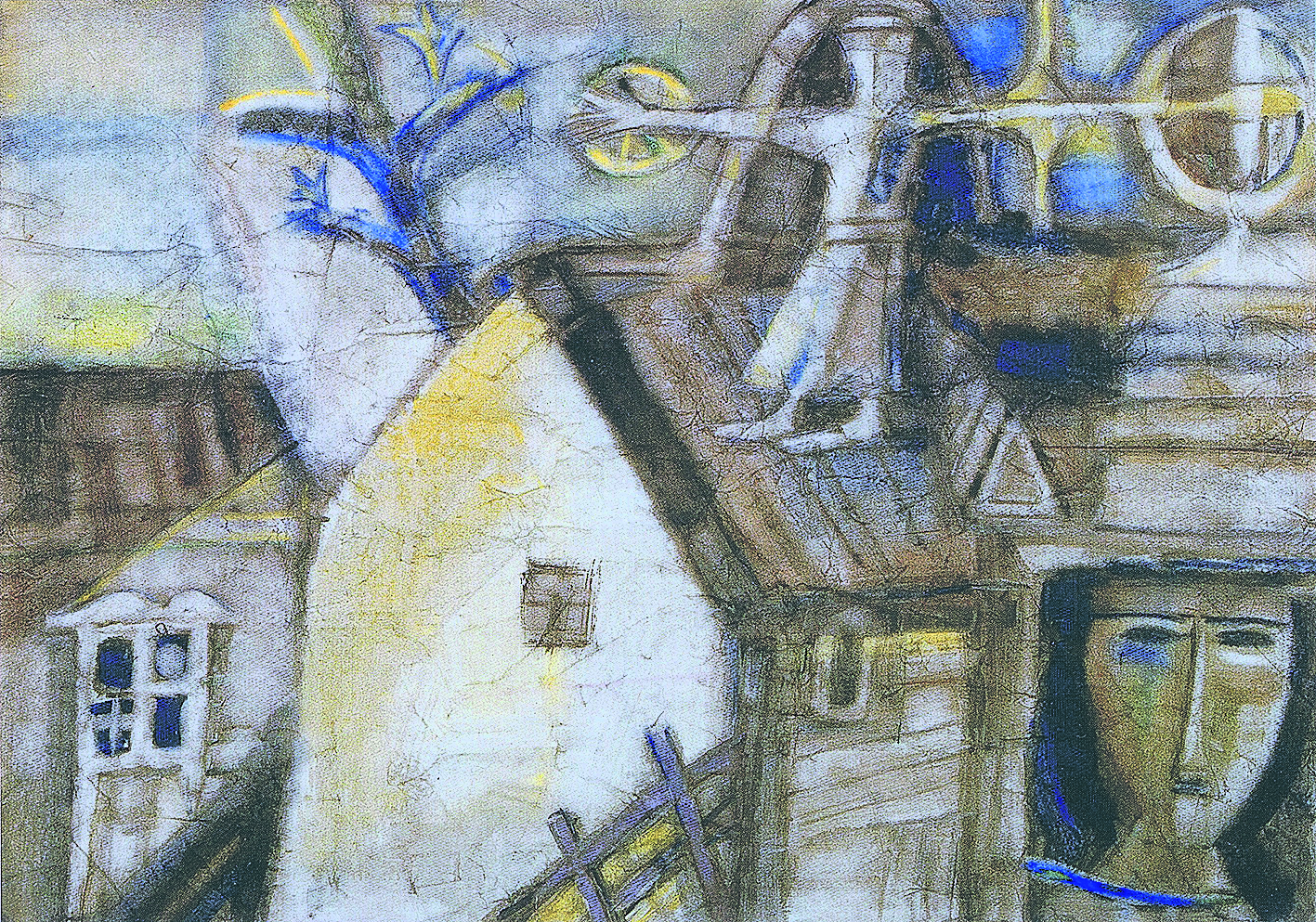

– Ваша живопись – это такое многомирье: и Шумеры, и Эллада, и Индия, и Византия, и Древняя Русь… Много знаков и символов – можно долго смотреть, разгадывать. Как вы пришли к своей живописной манере, своему авторскому стилю?

– Для меня всё началось со сказок народов мира, мифов, с ощущения тайны. Всё разное, но всё, оказывается, об одном. Познание как бесконечная тревога и задача человека: хочу знать. И вот человек пытается дойти, доползти, долететь до истины, до Бога. Увидеть, осмыслить, передать.

– Алексей Юрьевич, одна из ваших выставок называлась «Эпоха шестого солнца» – то есть это отсылка к предсказаниям майя о том, что в 2012 году началось время перемен. Сейчас перемены в разгаре, и все их трактуют по-разному: кто-то считает, что наступит возрождение, другие настаивают на конце света. А вы как считаете?

– Я всё-таки отношусь к оптимистам. Потому что жизнь бесконечна.

– Вы человек верующий?

– Я родился в 1944 году, был крещён во время войны в сельской церкви… Вера как данность. Она необходима, без неё невозможно. Ведь своим родителям каждый из нас верит, это такая первая неосознанная вера. Любовь появляется потом. Вера и любовь.

– Как родители отнеслись к вашему намерению стать художником?

– У отца была одна цель: чтобы я, как и он, имел профессию столяра. Он водил меня на свой завод, в производственные мастерские. И я профессионально освоил это дело, кстати. А мама, наоборот, увидела во мне интерес к рисованию, поддерживала меня. И в 14 лет я поступил в Иркутское художественное училище. Ну а потом случились Петербург и училище имени Веры Мухиной.

– Если я правильно посчитала, то ваш союз с академией длится уже 60 лет. Какие чувства вы испытываете, проходя мимо галереи портретов? Вот хмурит брови сам барон Александр Штиглиц, основатель академии и музея, вот первый директор Максимилиан Месмахер, люди XIX века. Его сменяют век двадцатый и двадцать первый, идут новые портреты, в том числе и ваш…

– Вы правильно сказали: я прохожу мимо, нет времени остановиться и почувствовать. Но вот сейчас подумаю, почувствую и отвечу…

Я испытываю чувство благодарности к своим учителям – это первое. Уважение и трепетное ощущение тех, кто был до меня. Конечно, есть чувство сопричастности к этому замечательному, удивительному, необыкновенному, любимому дому. И вообще к этому городу. Много разных чувств, оказывается, меня обуревают…

– На ваш взгляд, художник как человеческий вид изменился?

– Всегда совершенно чётко видно тире между временем и художником. Хочет он того или нет. Ну вот, скажем, Гелий Коржев – мощный художник. Особенно его послевоенный триптих: «Поднимающий знамя», «Интернационал», «Гомер». Он точно чувствовал и отвечал на время.

– Очень люблю его работу «Проводы». А сегодняшний художник – какой он?

– Мне кажется, он в смятении. Мы ведь прекрасно понимаем, что был классицизм – это махина! Модерн – махина! Конструктивизм – махина! Потом неоклассика. Но дальше –пшик! Ничего…

– Пресловутое «современное искусство»?.. А кто из литераторов вам ближе всего?

– Чехов. Вроде коротко, вроде просто… Он как Левитан в живописи. Одного хочется перечитывать, другого пересматривать.

– По традиции я всегда задаю вопрос о любви…

– К сожалению, моя жена недавно ушла из жизни…

– Царствие Небесное вашей супруге, как её звали?

– Людмила. Она была замечательным человеком. Очень красивая, тициановская. Встретились в Ленинграде, когда я вернулся из армии, и всю жизнь, 56 лет, были вместе. Но я не один: есть дочь Анна и внучка Даша. Внучка учится в Московском академическом художественном училище. Радует меня своими работами.

– Знаю, что студенты-мухинцы пишут сегодня портреты наших воинов, вернувшихся с передовой.

– Воин – это образ и физический, и духовный. Вечный. Архангел Михаил, Пересвет… Если есть защитник – значит, есть семья, общество, государство.