Год назад на страницах «ЛГ» мы уже говорили с Виктором Вячеславовичем Глуповым – доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН и директором Института систематики и экологии животных СО РАН – про плато Путорана и, в частности, про озеро Лама. Сегодня берега этого озера становятся популярным туристическим направлением. Какие риски с этим связаны? Есть ли у нас другие примеры туристического освоения заповедных озёр? Они есть – как ни удивительно, на Алтае. На берегах знаменитого Телецкого озера, которое ещё называют Золотым озером и младшим братом Байкала, уже много десятилетий действует стационар института. Учёные, биологи самых разных специализаций, все эти годы пристально наблюдают за тем, как влияет человеческий фактор на хрупкую экологию региона.

– Виктор Вячеславович, можем ли мы сравнивать такие озера, как Лама и Телецкое? Ведь они так далеко друг от друга.

– Не только можем, но и должны. Дело в том, что они очень похожи. В первую очередь это достаточно холодные озёра, что сопровождается меньшим биоразнообразием, чем скажем в тёплых. Отсюда − биологическое равновесие в таких системах очень хрупкое. В тёплой воде много разной живности, и если вдруг какой-то из видов исчезнет, его место в цепочке экосистемы может занять кто-то другой. А вот в холодной воде живности мало, поэтому исчезновение одного вида может существенно сказаться на экосистеме, а в некоторых случаях привести к необратимым изменениям экосистемы озёр, такой своеобразный принцип домино. То же, конечно, касается и территории вокруг озера. Так что в некотором смысле современное состояние Телецкого – это будущее Ламы, вот почему так важно пристально к нему приглядеться.

– Как давно учёные наблюдают за Телецким? Что изменилось за эти годы?

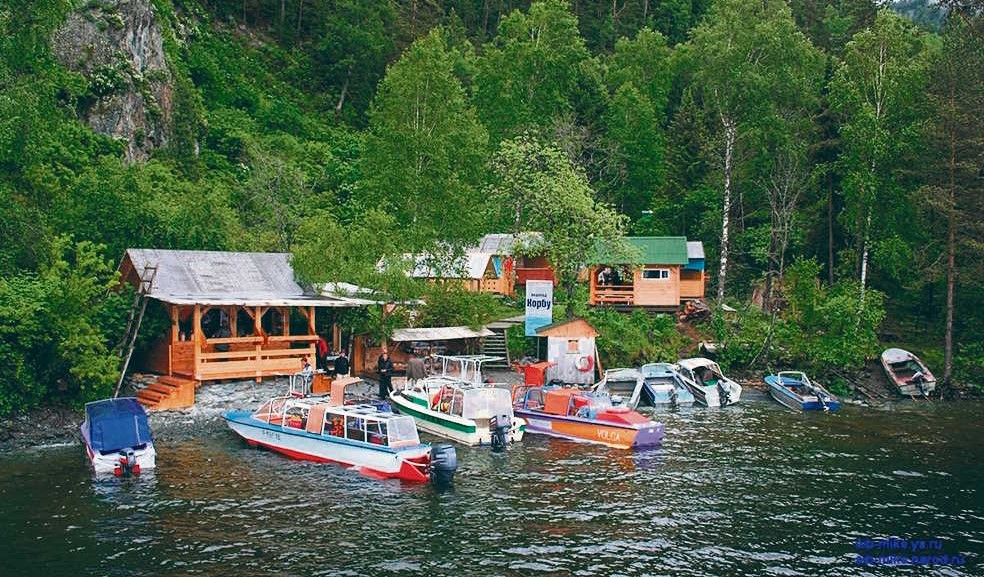

– Научный стационар нашего института появился на берегах Телецкого в 1961 году и с тех пор действует без перерыва. Каждый год сюда приезжают десятки учёных, на материалах исследований, проведённых на стационаре, защищены десятки диссертаций, не говоря уж о сотнях опубликованных статей. Если говорить о том, что было и что стало, важно отметить главное. В начале 1960-х здесь было 50–60 тысяч плановых туристов в год и ещё около 20 тысяч дикарей. На сегодняшний день Телецкое и прилегающие территории посещает около 1,5 млн туристов в год, и с каждым годом этот поток увеличивается.

– Как этот взрывной рост сказывается на экологии озера?

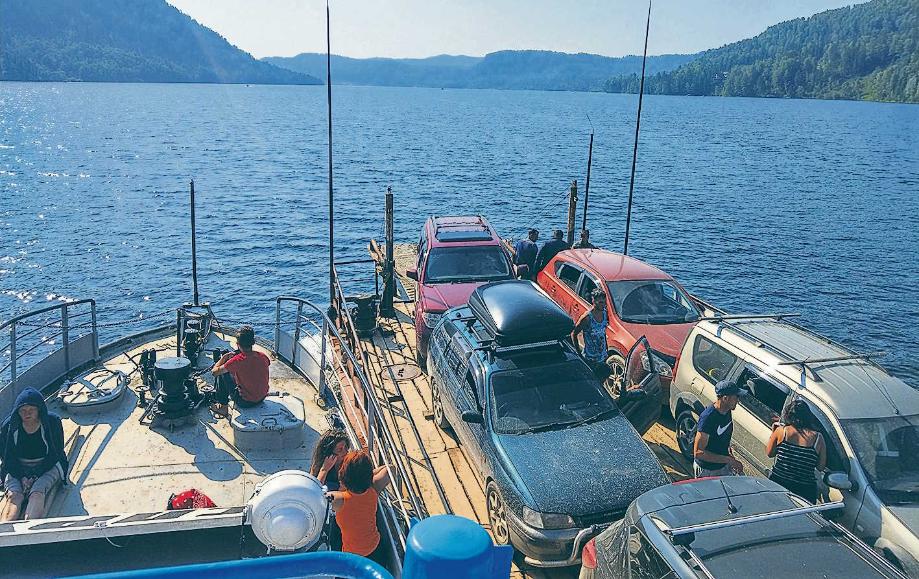

– Факторов очень много. Один из основных – водный транспорт. В начале 1960-х, когда был основан стационар, по Телецкому ходили лишь несколько моторных лодок с моторами 2–5 лошадиных сил. Был один грузовой катер и два пассажирских. Потом появился «Пионер Алтая», который ходит и до сих пор. Со временем – 10-сильные, а вслед за ними и 20-сильные моторы. Тогда лодки использовались в основном для рыбалки. Теперь возят туристов, и их количество, а заодно и мощность моторов растёт по экспоненте. Сейчас на Телецком около 700 лодок, катеров и яхт, а средняя мощность мотора – 150 «лошадей».

– Как конкретно это влияет на озеро?

– Речь прежде всего о сбросе горюче-смазочных материалов. Содержание нефтепродуктов в водах Телецкого озера уже превышает предельно допустимые значения более чем в десять раз. Но дело не только в этом. Шум моторов распугивает животных – сегодня на берегах, у воды, уже нет ни медведей, ни горных козлов, например. Из неочевидных последствий – формируется постоянная прибрежная волна, и она уже меняет структуру берега. Как это может сказаться в будущем – пока можно только гадать.

– А что касается, так сказать, естественных отходов? Ведь 1,5 млн туристов не только нефтепродукты сбрасывают в воду?

– Конечно. На каждом катере есть гальюн, но только на нескольких самых богатых имеются биотуалеты – со всех остальных сброс идёт прямо в воду. Эта же проблема переходит и на берег озера. После посещения Телецкого президентом Путиным в 2016 году было начато строительство канализации в посёлках Иогач и Артыбаш. В 2022-м республиканское руководство отчиталось о завершении строительства, но до сих пор к построенной канализации не подключён ни один дом и ни одна туристическая база. В результате азот и фосфорсодержащие отходы попадают прямо в землю, а оттуда – в воды озера и реки Бии.

– А как обстоят дела с бытовым мусором?

– С централизованным сбором и вывозом мусора, слава богу, проблем нет. А вот сознательность отдельного туриста пока, увы, не на высоте. Любой, кто пройдёт по берегу озера в районе посёлка или по лесу вокруг, увидит, что и берег, и лес полны пластика, стекла и прочего мусора. Штрафов за это никаких не предусмотрено. Волонтёры каждый год собирают десятки мешков мусора, и за это им огромное спасибо, но возможности волонтёров ограниченны.

– Какие ещё проблемы у Телецкого?

– Их очень много. Это и браконьерство, которое, увы, до сих пор процветает. Так, практически сошло на нет поголовье северного оленя, стремительно сокращается число марала. Это и сбор кедровой шишки. Сборщики толпами идут за ней – тайга кишит народом и в результате вытаптывается и замусоривается. Есть запрет на посещение тайги, но контроля за соблюдением запрета нет. Все проблемы не перечислишь. Бардак в землепользовании, хаотичная застройка в запретной береговой зоне, неконтролируемый вылов рыбы и так далее. Рекреационная нагрузка на озеро огромная и до сих пор только растёт. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, – со всем этим мы столкнёмся и на озере Лама, если пустить всё «на самотёк».

– Как спасти озёра? Есть ли у учёных решение, которое они могли бы предложить?

– Да, мы давно говорим о необходимости создания национального парка, который включал бы в себя Телецкое и прилегающую к нему территорию. Многие думают, что национальный парк – это что-то вроде заповедника и там всё должно быть запрещено. Это не так. Обычно национальный парк делится на блоки: здесь полный запрет, тут разрешена охота, тут косьба или выпас скота, здесь туризм и так далее. Но главное: национальный парк – это единая администрация. Сейчас само озеро относится к одному федеральному ведомству, его берег – к другому, посёлок относится к муниципальной власти, а ведущая в него дорога – к республиканской и так далее… Это порождает бардак, безвластие и непреодолимые административные барьеры на пути любого толкового решения. Создание национального парка было бы правильным решением и для Телецкого, и для Ламы, если мы не хотим наступить на те же грабли.