* * *

Я раньше много всякого читал.

Теперь, конечно, меньше – выбираю:

дни построжали, в голосе металл…

И не до чтенья, в общем-то: хвораю.

Но всё ж люблю, признаться, детектив,

где автор – умный, а читатель – шляпа.

И вот, порядком дыма напустив

и усыпив меня почти до храпа,

мне автор бьёт, как водится, под дых:

да вот же он (злодей), в одном штиблете!..

Ан, глядь, не он (хотя, конечно, псих).

Тогда вот этот …Нет? Так, значит, третий.

…Творец, но как закручен Твой сюжет!

Как тычешь Ты меня в чужие двери!

Я захожу, а никого там нет:

лишь ветер в окна, тени на портьере.

А ведь разгадка где-то в двух шагах…

…Смеркается, и вечер фиолетов.

Ну дай под дых, чтоб выдохнулось: – Ах! –

И чтобы – навзничь.

И – ответ ответов.

* * *

Я не забыл тот быт Москвы аляповатой

купеческих колонн и башенок внашлёп,

июлей расписных с их непромытой ватой…

Зобастых воробьёв мелкоголосый трёп.

Я до сих пор люблю её рысцу-походку,

её горбатый мир Солянок и Тверских.

Разлив на холоду – «Столичную» в охотку.

И женские меха, и изморось на них.

Как мил мне дробный бег служилого сословья

по хрусткому снежку. В обманной темноте

утрами февраля, у года в изголовье,

когда бессветны дни, но всё ж уже не те!..

И хмурая душа опять как будто юна.

И снегом щёки трёт, вертясь на каблуках.

А девушка-дичок, лимитчица, фортуна,

хохочет, проходя, и ускоряет шаг.

Москва теперь не та. И я, признаться, тоже.

Но всё равно нет-нет и вспомнится врасплох –

Сокольники, пломбир, Горзенко краснорожий,

коньков змеиный свист, подруги жаркий вздох.

А то квадриги скок поверх сухого лета

да гумовских рядов хозяйственный растыр.

И перезрелый флаг над крышей Моссовета,

Бессмысленный в своих размерах

«Детский мир».

Прости меня, Москва, – я выборочно вижу.

Нет-нет да и прельщусь минутною красой.

Но вот опять идёт, подходит ближе, ближе

лимитчица с распущенной косой…

* * *

Математики любят стихи

за внезапную точность детали.

Только мы-то ведь не лопухи,

мы заранее всё просчитали:

и нагрузку на площади строк,

и присадочный выход металла.

А три гайки, заваренных впрок,

чтоб конструкцию не расшатало?

У поэзии свой сопромат.

Но при самом надёжном раскладе

всё решает конкретный формат –

суть размеры души и тетради.

Математики любят стихи

За симметрию веса и меры.

И за лепет сплошной чепухи…

За блаженные наши химеры.

* * *

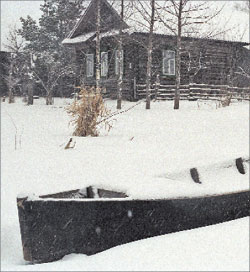

Опять метели по окошкам бьют.

Закончилось пространство за деревней.

В печной трубе то басом запоют,

то заведут псалом совсем уж древний.

Ночами страшно: в сенцах кто-то ждёт.

Хрустит полами, скинул рукавицы.

И время то на цыпочках пройдёт,

то вскинется, чтоб вдруг остановиться.

Ну страсть как мы пугливы по ночам!

Мерещатся вампиры и анчутки.

А дом устал, и холод по плечам.

И уши стали невозможно чутки.

Часы стучат. Сопит за печкой мышь.

Кряхтит сундук от хвори и усушки.

А ты лежишь, стареешь и не спишь.

И козьей шерстью пахнет от горнушки.

Как мне себя на жизнь уговорить

в такую темь, в такой бездонной хляби:

огонь зажечь, кулеш себе сварить,

спиною привалиться к тёплой бабе?

* * *

Когда июль в сиянии листвы

пойдёт кружить, богатый и пятнистый,

крапива встанет выше головы

и на берёзах заблестят монисты, –

о, как мне жалко станет этих дней,

которые совсем ещё в начале:

как будто нет и не было родней,

и горше мне не выпадет печали!

Жизнь удалась, отсчёт идёт на дни,

на тусклый глянец заскорузлой груши,

на имена утраченной родни

и на июль, кружащий у Сухуши.

Туда взглянул – глаза полным-полны

смещеньем света, трепетом и блеском.

И грозным ощущением страны,

летящей над бабуринским пролеском.

* * *

Дожить до августа – и на год стать старей.

У возраста свои пустые заморочки:

следить за кувырканьем сизарей

и жизнь перебирать от самой первой строчки.

То в столбики сводить достойные дела,

то подбивать нули на допотопных счётах:

тут получил с лихвой, а здесь недодала…

Зато я состоял при всех её работах.

Откуда ж эта злость и стиснутый кулак,

и пьяных голубей растрёпанная стая?

Паденье-кувырок – и этак, и вот так…

А я сижу себе, блокнотики листая.

* * *

О чём жалеть? Покуда ходим сами.

Котёнка в воскресенье завели.

Летят недели – свист над волосами…

А мы живём, как прежде, от земли:

лучок, стручок, немного семенного.

Купили в лавке медный купорос,

К нему кистей и таз, того-иного –

побелим подпол. Вот когда – вопрос.

Но дни просты и ночи без испуга.

Хватает гречки, да и яблок впрок.

Утрами будит гулкая округа

далёким ворошением дорог.

Люблю стиха уверенное зренье,

его повадку и уменье быть.

Ведь, в сущности, стихи лишь повторенье

того, что и без них не позабыть:

вот этой жёсткой и добротной стыли,

сухой травы на глохнущей земле.

Вот этой жизни мелочных усилий…

И вроде бы слегка навеселе.

* * *

Как хорошо влюбляться в слово,

в свой возраст, в женщину в окне,

перечитать всего Белова,

следя за тенью на стене!

Как хорошо уснуть усталым,

проснуться вдруг из января –

в апреле, ветреном и талом,

и, силы сразу наберя,

задумать три больших романа,

достать конторскую тетрадь

и стилем Генриха унд Манна

страниц пятнадцать намарать.

Забросить всё – и выйти в слякоть,

забыть названья дней и книг,

и ни о ком навзрыд заплакать

от малых радостей земных,

потом заняться пустяками,

простить за что-то всех и вся,

охолодалыми руками

за домом яблоню тряся.

* * *

Огромное – многоквартирный дом –

смещалось время в гомоне и плаче.

И я, войдя в наследственный Содом,

не мог, конечно, в нём прожить иначе.

Признаться, я не очень и хотел:

мне время оказалось по размеру.

Я в нём шустрил, дурил и колготел,

и принимал творение на веру.

Мне подфартило. Я принадлежал.

Я представлял себе размеры мира

и понимал, что он меня держал

покамест не всерьёз, а для блезира.

Блажен, кому назначено судьбой

войти в число стоящих у дороги:

она сама возьмёт его с собой

и приведёт к искомому в итоге.

Я не вошёл. Мне предстояло ждать.

По мелочам проматывать наследство,

чтоб и себя, и время оправдать

за наше слишком близкое соседство.

* * *

Леса стоят в осеннем злате,

в своей заносчивой красе.

Откуда вдруг такие платья

в обычной средней полосе?

Творец сидит на третьем небе.

Он кистью ткани золотит

и знай хохочет, добрый ребе,

машинкой «Зингер» тарахтит.

Кидает вниз свои изделья –

товар простынно-платяной,

мне в кружку льёт хмельное зелье

и шутки шутит надо мной.

Ай, хорошо, ай, славно это –

такая осень-лепота,

такое пламенное лето

и жизни жаркие цвета!

* * *

При чтении стихов Сергея Петрова

Ну что, говоруны, жонглёры, маги,

черкатели-губители бумаги,

приёмыши эпохи, голытьба?

Крутить на пальце мяч баскетболиста,

продать за сто, потом купить за триста,

исполнить на расчёске фугу Листа...

Диковина, предел мечтаний, ба!

Загнуть такое, чтоб дыханье спёрло,

особенно у трепетного гёрла...

Меня в стихах учили простоте.

Тому, что слово робко, как невеста.

Ему положены резон и место...

...ни с кем не затевать фратерните...

...не посылать прохожих на три буквы...

(Оно, похоже, разновидность брюквы

для пропитанья худосочных муз.)

А вы – всполох, позыв к самосожженью,

к разрыву, гону, к словоразмноженью...

Какой-то сумасшедший профсоюз.

Квашня пыхтит, беременна опарой.

Туз в рукаве. Клевреты ходят парой.

Игра кипит. Тасуем, раздаём.

Чего недосказали, то споём.

Ах, гении, творцы невнятной речи,

провидцы, провозвестники, предтечи!

Всё – не моё.

Но стойте на своём.

* * *

Ещё не сдвинулся на ветке

упасть готовящийся лист.

Ещё другие однолетки

не услыхали дальний свист.

А всё равно в пару лощины

и коршун выписал круги,

и недоспавшие мужчины

росой омыли сапоги.

И, боже мой, к каким утратам

готов безропотный окрест,

где я ни в чём не виноватым

несу мне выделенный крест:

шинкую овощи и фрукты

и банки яростно кручу,

жую невкусные продукты...

Про диабет уже молчу.

* * *

Какой из двух веков мне называть моим?

Скорей всего, вон тот,

где жизнь меня хлестала…

Мне снова ест глаза моей отчизны дым

и колется в крови окалина металла.

Молчит на холоду протяжная страна.

Её хазарский нож подкинут над полями.

Как светятся сады, ликуя, из темна!

И тени у реки упали штабелями.

Вернуться – значит быть

и всем глядеть в лицо,

читая наугад года-дагеротипы.

И чтоб гремел петух, и солнце на крыльцо.

Сопливого дождя детдомовские всхлипы.

...Вагонные сверчки трещат через года.

Такая тишина сегодня над страною!

Всё будет хорошо,

пускай не навсегда.

А если навсегда, то, значит, не со мною.

* * *

Ах, как мимо бегут-поспевают,

округляют шальные зрачки,

меховою полой обвевают

и хрустят-веселят каблучки!

День морозный, дымы и свеченье.

Солнце ломится, стёкла круша.

И калёных иголок верченье,

и наверх улетает душа.

Здравствуй, день, повторенье удачи,

зачинанье забот и трудов!

Паровозов протяжные плачи

и рабочий настрой проводов.

Здравствуй, день, благодарный ребёнок,

неумелец, раделец, мастак,

оживанье поршней-шестерёнок,

телефонов мобильных и так.

Научи меня слову и делу,

государеву злому суду,

чтоб о бренном не помнило тело...

Чтобы только не в этом году.

* * *

Не молодости жаль – в ней нечего жалеть,

но юной простоты и жадности общенья,

подружек не моих, тех песен, что не спеть –

дурацких, молодых до слёз, до восхищенья...

Я вправду был тогда занудный человек

и верил напролом в немыслимые бредни.

Я верил, что любовь – однажды и навек,

а если ты любим – ты первый и последний.

Попроще бы мне жить, не мудрствовать, глупцу:

учиться танцевать, ходить на задних лапах.

Но, Господи, одно касанье по лицу,

один картавый зов, волос овсяный запах –

и брошу всё, вернусь и стану тем, кем был:

бирюк, анахорет, зато любимый ею!

Прости меня, я лгал – я тут, я не забыл.

Мне есть, о чём жалеть...

Я плачу. Я жалею.

* * *

Ты прости мне жары

и редеющий пух тополиный,

и безродный июль с обещанием скорых дождей.

Эти драные липы и эти жестокие глины

подмосковных посёлков –

жилища соседних людей.

Я не строил наш мир,

он достался мне в нынешнем виде.

Я бы, может, придумал чего-нибудь в нём

половчей.

Но что есть, то и есть,

и не будем за это в обиде,

потому что он наш, а ведь мог оказаться ничей.

Широко-широко нам глядится

в пространствах России.

Пусть седьмая, восьмая –

какая там доля земли?

Только жалко дождей:

так и бродят страною, босые.

И метели метелят, дороги-пути замели.

* * *

Любитель умозрительных утех,

поспешный чтец сомнительного чтива,

я рассчитался за себя и тех,

кого любил так гневно и строптиво.

Иду – нога уходит в грунт по рант.

Не удивляйтесь: да, я нынче в силе.

Лишь красота – посредственный талант,

который достаётся без усилий.

Платить за всё: за эту жизнь-товар,

за кровь с её набором лейкоцитов...

Я заплатил – и вот я нынче стар,

провизор вывел на рецепте «Цито».

Зато я в силе. В плотности письма.

В упрямстве знанья. В прочности потери.

Строка от жизни тащится сама,

а рифмы – глухопятые тетери...

И до того набиты закрома,

что я уже не затворяю двери.

* * *

Ночами крепко спят животные и звери.

Творению тепло в коровьей тесноте.

Ночами к ним Творец заглядывает в двери

и гладит мягкий пух у них на животе.

Пора и мне смежать, как говорится, вежды,

под бережной звездой досматривая сны,

в которых редкий свет удачи и надежды,

обиды прощены, сомнения ясны.

Проснёшься в темноте, а кинолента длится.

И ты обратно в сон, и снова поплывут

животных и зверей осмысленные лица.

И птицы, что без нас над временем живут.