Какие интереснейшие люди выросли на флоте, люди, которых любой классик изобразил бы героями своих произведений.

А.С. Новиков-Прибой

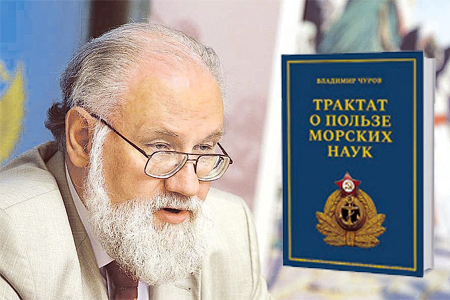

Перед нами, пожалуй, самое личностное и самое «энциклопедическое» повествование Владимира Чурова. Насыщенным фоном его страниц выступает изменчивая морская стихия. Она воспитала отца автора и на годы вперёд обаяла его самого. Отец автора, Евгений Петрович Чуров, – моряк-фронтовик, потом авторитетный учёный. Он – символ целого поколения, заслужившего живую, неказённую Память. Конечно, большинство имён, упомянутых автором, известны в основном специалистам. Но собранные воедино, эти имена и судьбы составляют ёмкий исторический пласт.

Философский подтекст

Любой читатель оценивает прочитанное, исходя из того, что здесь и сейчас ему важно. Владимир Евгеньевич всем своим повествованием напутствует читателя: чем больше поучительных подробностей родительской судьбы мы передадим следующему поколению, тем мудрее оно себя проявит. Ибо даже удачливость не заменит мудрости. В чём состоит миссия не только родителей, но и просто старших из нашего окружения? В том, чтобы научить нас отделять зёрна от плевел, отвергать многие на этот счёт сомнения. Вот почему едва ли не сквозная тема книги: у кого и чему учились отец автора и он сам. Примечательно, что в приведённых в «морском трактате» записках Чурова-отца (на мой взгляд, это квинтэссенция повествования) бóльшее внимание уделено окружению, а не ему самому. И ещё деталь: один из видных питерских литераторов, познакомившись с «морским трактатом», решил дополнить свою в чём-то похожую книгу темой наставничества – по жизни и творчеству.

Ещё одна плоскость – философская или промыслительная, как бы сказал академик Александр Панченко. Она требует не столько сосредоточенности, сколько воображения. Мало кто из литераторов задумывается о философском восприятии морской стихии как антипода земной суеты. И всё-таки капризы моря – это воплощение «воли Божьей», а наши попытки с ней совладать часто обречены. Обречены без «божественности» наших помыслов и надежд. Праведность и Бог как её символическое воплощение тесно смыкаются в канве повествования. А альтруистская приверженность морской романтике – в отличие от пиратского авантюризма – становится условием самореализации во имя страны и во имя семьи.

Разумеется, приверженность романтике, пусть и освящённой лучшими намерениями, не является главным достоинством профессионального моряка или мечтающего им стать. Скажу больше: прагматизм куда ближе к профессионализму, чем дерзновенность. Да и море не более промыслительная, повторюсь, стихия, чем небо для лётчика или целая IT-вселенная для программиста. Вот только корабли, острова и проливы чаще называют в честь мореходов. Однако сам автор не стал моряком. Он реализовал себя в не менее бездонно-заоблачной политической сфере. Но и человек, лишённый «безбрежного воображения», всяко ограничен по розе жизненных ветров. Если кто-то скажет, что жизнь на самом деле сермяжней, улыбнитесь ему. Владимир Чуров написал об этом яснее.

На широких полях 14 писем…

Письма – это форма и ткань повествования. В книге оживляется история отечественного воинства. Её современное прочтение нередко сводится к «поручику Голицыну», хорошо, если не к «поручику Ржевскому». А уж адмирала Шишкова, генерал-майора Пржевальского, лейтенанта флота Римского-Корсакова, штабс-капитана Зощенко если кто и вспоминает, то без воинских званий. Автор «морского трактата» во всех 14 письмах-главах называет многих военных пассионариев, обогативших интеллектуальную и творческую элиту Отечества. Чтобы не сводить разговор к перечислению сотен приведённых в «трактате» имён, остановлюсь на харизматическом главкоме ВМФ военного времени адмирале Николае Кузнецове. Он был не только флотоводцем, но уже после войны проявил себя и как переводчик, и как редактор ряда англоязычных научных и популярных книг по морской тематике.

Или ушедший от нас председатель Центральной избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев. Он запомнится не только одним из творцов «Русской весны» 2014 года, но и специалистом по храмовой живописи – признанным церковью иконописцем.

Как выпускник Военного института иностранных языков, я благодарен Владимиру Чурову за внимание к одному из основателей этого вуза – генераллейтенанту Красной армии, а прежде военному атташе Российской империи, именитому учёному графу Алексею Игнатьеву. Он олицетворяет собой связь эпох и поколений. Династию вне- или надклассовых государственников «от Бога и по присяге». Познавателен также экскурс в родословную двух знаковых адмиралов – американца Честера Нимица и русского Александра Немитца. Как бывший шурави, не могу не откликнуться и на историю рода, возможно, недооценённого писателя Фёдора Гладкова. Его внук, получивший базовое военно-морское образование, погиб в 1988 году в Афганистане. Военный разведчик капитан 3-го ранга Фёдор Гладков оставил о себе память, в том числе известным стихотворением Виктора Верстакова «Бамиан. Памяти Фёдора Гладкова»: «…был живым и прекрасным запрокинувший голову русский солдат…»

Это о связи моря и других столь же манящих и столь же непознанных стихий. В продолжение темы – такой деликатный нюанс, как происхождение персонажей повествования. Вот где настоящий интернационал без видимых социальных перегородок! Эту деталь можно обойти, но даже отечественные оценки советской эпохи порой стереотипны: мол, без «мобилизации» по-сталински не было бы ни 9 Мая, ни самой страны. А уж сколько тогдашнее общество пережило всяческих социальных бурь-пертурбаций…

Не забыты ни Гражданская война, ни репрессии. Не отрицает Чуров и военно-морской кастовости: она, надо сказать, интернациональна. В его письмах переплетены русские, украинские, еврейские, немецкие и другие фамилии. Кто-то из их носителей «вышел из народа», кто-то – из «бывших». Это взгляд не только в прошлое. Это важно для восприятия сегодняшней России естественным плавильным котлом безо всяких «-измов». И нет тут никакой «имперскости». Хотим победить – должны к этому стремиться.

Близок мне и чуровский подход к описанию боевых действий. В нашей военной литературе главный герой традиционно находился или находится на сухопутном рубеже. Это столь же объяснимо, как и особое уважение к моряку, а также к лётчику в англоязычных воспоминаниях или к партизану (даже носильщику – «красному кули») – в мемуарах китайцев. Но Победу в 1945-м обеспечили и многочисленные представители вспомогательных военных специальностей – те же гидрографы, сослуживцы Чурова-отца. Без них не обошлось, например, создание спасительной для находившегося в блокаде Ленинграда дороги через Ладогу. А транспортные конвои? Разве они не приближали Победу? Примечательно, что бывший юнга, ставший признанным популяризатором отечественной истории, Валентин Пикуль, к личности и произведениям которого обращается Владимир Чуров, был особо востребован на той же Афганской войне. Улыбнёмся: томик «Каравана PQ-17», оказавшийся в руках шурави (приобретённый за чеки Внешпосылторга), неформально обменивался на пару книг Ильи Штемлера («Таксопарк», «Универмаг» – символы мирной жизни). Договорим: а за «Штемлера» «давали» два-три сборника Бориса Пастернака или Анны Ахматовой. Такими были потребности времени и места…

Вопросы к автору

Это самая неблагодарная часть моих записок. Неблагодарная потому, что, познакомившись с сотнями страниц «морского трактата», чувствуешь себя не просто обогащённым информацией к размышлению. Волею автора читатель погружается в непривычный ему мир подробностей и ассоциаций. Многие из них оставляют сквозной вопрос: как же я об этом не задумывался?

Владимир Чуров не только едва ли не основоположник во многом авторского жанра, ранее характеризованного мною как отечествоведение через отчествоведение. Он ещё и политик: его имя уже несколько десятилетий находится на слуху. Он пришёл в политику в Ленинграде, в политическое межсезонье начала 1990-х годов. Размышляющий о политико-исторических перипетиях (например, об отношениях Никиты Хрущёва и Николая Булганина на фоне их визита в Англию в 1956 году или о несостоявшейся встрече маршала Георгия Жукова и полковника Леонида Брежнева в 1943-м), автор не менее интересен как свидетель и участник столь же примечательных, а главное – поучительных коллизий своего времени. В конце концов, дипломатичность и аппаратный опыт ныне чрезвычайного и полномочного посла РФ наверняка позволили бы Чурову-летописцу рассказать, что тогда и в том окружении переживал он сам.

Прочитанное невольно заставляет вернуться ко многим из писем-глав, приведённым в них семейным реликвиям. Если считать, что жизнь книги измеряется количеством обращений к ней одним и тем же читателем, то Владимиру Чурову можно позавидовать.