Ничем не примечательная берлинская станция «Mohrenstraße» с 1904 года четырежды меняла название. При социализме, например, называлась «Отто Гротеволь». После падения стены вернулось «Mohrenstraße». Недавно станции вознамерились присвоить имя великого русского композитора Михаила Глинки. И вдруг последовали не то чтобы возражения, а поначалу некие смущённо-критические замечания. Что же не так? И почему не устраивало старое? Слово «Mohren» переводится как «мавр, негр, любой темнокожий» – подобно тому, как на Руси каждого иностранца звали некогда «немец».

После всплеска волны антирасизма, нахлынувшей в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, благостно-толерантная картина всё больше превращается по обе стороны Атлантики в сюжет «исторической вины» перед миллионами чернокожих рабов. А потому негоже иметь в Берлине станцию метро с «негритянским» названием, хотя есть и улицы, похоже звучащие. А как быть с «Mohrenkopf»? Ведь это шоколадное пирожное с белой кремовой начинкой, а ещё – «черноголовая лошадь»! Или словцо «Mohrenwasche». Оно несёт такой смысл: чёрного кобеля не отмоешь добела. Есть целое арабское государство Мавритания – и его переименовывать? Кстати, название Суданпереводится как «Страна чёрных». Тоже искать замену?

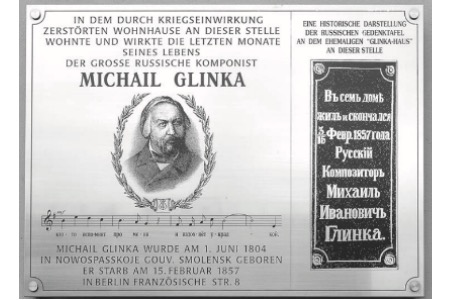

Вот до чего можно дойти, если здравую идею взяться бесконечно углублять, становясь большими католиками, чем папа римский. Если вернуться к Глинке, то Михаил Иванович был старожилом Берлина, тут умер и похоронен. На русском кладбище в районе Тегель стоит ухоженный памятник создателю русской национальной оперы, кумиру немецких меломанов.

Если ещё углубиться в историю, то Берлин, Германия сыграли большую роль в становлении России, начиная с Петровских реформ. Были даже романтические страницы, когда король Пруссии Фридрих-Вильгельм III, королева Луиза и российский император Александр I в ноябре 1805 года пришли к могиле Фридриха Великого, взялись за руки и Александр поцеловал надгробие. Тогда все трое принесли клятву вечного мира и дружбы двух стран.

А в 1888-м 92-летний император Вильгельм I незадолго до кончины позвал к себе внука-наследника, будущего императора Вильгельма II, напомнил ему о завете предков и заклинал хранить дружбу с Россией. Об этом же, между прочим, не раз говорил и мудрый дирижёр европейской политики Бисмарк.

Увы, разразился Балканский кризис 1914 года. В телеграфной переписке двух кузенов – Николая II и Вильгельма II (двоюродного брата императрицы Александры Фёдоровны) – последний вспоминал о клятве у гроба Фридриха II и уверял в дружбе с Россией. Вильгельм лишь требовал недвусмысленного заявления Николая II о прекращении военных приготовлений на границе. Царь на то не пошёл. И кто же тогда более виновен в начале Первой мировой? Кто не смог пойти на компромисс? Или гипертрофированная «национальная гордость великороссов» не позволяет хоть в малейшей степени признать свою неправоту? Кстати, нелепость ситуации была ясна даже Григорию Распутину. И, конечно, не только ему. А.Ф. Керенский писал в мемуарах, что «Распутин был яростным противником войны и поддерживал связи в кругах, что были против».

Как бы там ни было, но трагедия Первой мировой разразилась, а на её почве случилась Октябрьская революция. Но минуло и это, исчезли две импе- рии – российская и германская. Следом европейское сообщество властно потребовало не только выхода из экономических руин, но и культурного возрождения. Наступили «золотые двадцатые» (как их называли в Германии) – 1920– 29-й. Тогда же из большевистской России уехали или были высланы свыше 2,5 миллиона человек, в том числе те, кто составлял цвет национальной культуры. Многие, кстати, первоначально оседали именно в Берлине – без оглядки на недавнее поле брани. Параллельно шла малая европейская революция в технике, науке, искусстве, и в ней участвовали российские эмигранты, привнося в общий труд традиции московских и петербургских культурных и научных центров. Тогда же утвердились в Берлине уличные названия, даже не нуждающиеся в переводе: Tolstoi-Straße,Puschkin-Allee – её берлинцы называли просто «аллея Керн». Позже появились Gorki-Straße, Majakovski-Ring. Пьеса «На дне» – и до революции, и после – шла в Берлине и Мюнхене несколько сот раз при аншлаге.

Совершенно особая статья – берлинский музыкальный мир, отразившийся на уличных табличках: Chaikovski-Str., Glinka-Str. Могучие раскаты «Богатырской симфонии» А.П. Бородина звучали тут по-бетховенски, появилась и улица Borodin-Str. Может быть, в топонимике отразились бы и имена Мусоргского, Даргомыжского, Римского-Корсакова, но это было бы уже перебором, зато на их постановки публика валила и валит валом…

Так почему вдруг кого-то смутила возможность появления имени Глинки над входом станции метро? Оказывается, кто-то посчитал, что за Михаилом Ивановичем водилось несколько не то чтобы антисемитских, но насмешливо-пренебрежительных высказываний о евреях. Увы, при взгляде за пределы институтских хрестоматий можно заметить: почти все русские классики демонстрировали склонность к выпадам в адрес «жидов». Это слово все, начиная с Пушкина, приклеивали носителям пейсов и ермолок. Но при этом именно гениальному Льву Толстому принадлежат самые яркие, прочувствованные строки про удивительный еврейский народ, который никакие соблазны и гонения не могли заставить отречься от веры предков.

Так почему вдруг кого-то смутила возможность появления имени Глинки над входом станции метро? Оказывается, кто-то посчитал, что за Михаилом Ивановичем водилось несколько не то чтобы антисемитских, но насмешливо-пренебрежительных высказываний о евреях. Увы, при взгляде за пределы институтских хрестоматий можно заметить: почти все русские классики демонстрировали склонность к выпадам в адрес «жидов». Это слово все, начиная с Пушкина, приклеивали носителям пейсов и ермолок. Но при этом именно гениальному Льву Толстому принадлежат самые яркие, прочувствованные строки про удивительный еврейский народ, который никакие соблазны и гонения не могли заставить отречься от веры предков.

Глинка родился в имении на границе Смоленской губернии и тогдашней «черты оседлости» евреев. В этом Российская империя на 100 лет отставала от Европы, где евреи уже были в то время министрами, премьерами, конституционными судьями. Неудивительно, что юный Михаил мог слышать от родителей и усвоить ряд анекдотов о соседях, живших там, за речкой…

В связи с этим можно вспомнить о другой персоне – о великом музыканте Рихарде Вагнере. Тот не раз проявлял зоологическую ненависть к евреям. Использовал в их адрес весь запас немецких, французских и итальянских проклятий (слыл трёхъязычным сквернословом). В Израиле над этим задумались и решили исполнять вагнеровскую музыку без всяких ограничений, а биографические подробности не смаковать. Большинство германской общественности решительно отвергает подозрения Глинки в антисемитизме. Председатель Еврейской общины Берлина Гидеон Иоффе назвал нелепостью подобные обвинения Глинки. Так что, возможно, на карте Берлина всё же появится ещё один объект с русским именем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Улиц в Берлине более 11 тысяч. Многие названы по географическому принципу – в честь стран, городов, районов, рек. Есть и «ботанические», например главная – Unter den Linden – названа в честь липы, дословно переводится «Под липами». Встречаются группирования улиц. В районе Вайсензее (Weißensee) есть композиторский квартал. Но Bachstraße и Beethovenstraße и так встречаются во многих городах и странах, а здесь встречаешь и улицы Шёнберга, Бизе, Шопена, Гуно, Малера, Мейербера, Пуччини, Россини, Сметаны, а также Александра Бородина. Немало улиц названо именами политиков, философов, социальных деятелей, архитекторов, артистов, учёных, а также в память о писателях, поэтах, переводчиках, драматургах, сатириках. Например, небольшая улица Бориса Пастернака в районе Нидершёнхаузен (Niederschönhausen) получила нынешнее название 14 марта 1999 года. В церемонии участвовал сын писателя Евгений. «Пастернак» пересекается с улицами Маяковского и Петра Чайковского. Кстати, в самой Москве улицы с именем нобелевского лауреата Бориса Пастернака нет. Хотя имеется в посёлке Переделкино.

В Берлине есть не только театр имени Горького, но и, как мы уже знаем, улица, названная в его честь. Название получила 31 июля 1947 года в рамках денацификации – прежде носила имя Дитриха Экарта, раннего последователя Гитлера. Как ни удивительно, улица Льва Толстого (с 1920 года) расположена в одном из дальних районов немецкой столицы. Что интересно, поначалу название писали Tolstoystraße (через игрек), однако затем вместо «y» стали писать «i».