Традиционно внимательно и заинтересованно посмотрим на поэтические подборки, которыми удивили и порадовали нас литературные «толстяки» в сентябре – первом месяце осени, который поэт Василий Комаровский сто двенадцать лет назад встретил в Царском Селе и запечатлел в строках стихотворения «Сентябрь».

Внезапной бурею растрёпана рябина

И шорохом аллей.

Вчерашнего дождя осыпались рубины

На изморозь полей.

И снова солнечный,

холодный и приятный,

И день, и блеск садов.

И лёгкой зелени серебряные пятна

В прозрачности прудов.

Сентябрьский номер «Нового мира» открывается подборкой постоянного автора журнала и старейшины отечественного поэтического цеха Геннадия Русакова «Высокие уроки», включающей одиннадцать (привычно для публикаций Русакова пронумерованных, что позволяет воспринимать их как единый цикл) стихотворений. Стихи Русакова подпитываются неисчерпаемой мощью и свежестью русской поэтической традиции. Поэт сохраняет верность жёсткой («Божий мир и тяжёл, и жёсток»), суровой, бескомпромиссной («без жалости к себе и к поколенью») и горьковатой интонации «последней прямоты», выкристаллизовавшейся ещё в главной книге поэта «Разговоры с богом». Интонация эта задаётся с самого начала подборки:

На небесах – небесные порядки.

Я их не знаю и не должен знать.

Моя работа – собственные грядки,

и мне привычней с них и начинать.

Своеобразная дидактика (намёк на которую содержится уже в заглавии подборки) у Русакова мгновенно «заземляется» иронией («Не надо лезть туда, куда не надо. / Но поинтересуйся, как пройти») и, подкрепляясь афористической ёмкостью («отказ – попытка, вовсе не преграда»), вырастает в настоящую поэтическую мудрость, право на трансляцию которой, на «поучение» базируется на многовекторном человеческом и творческом опыте поэта, на его долгой и насыщенной жизни и судьбе со всеми её магистральными дорогами, боковыми тропками и «обходными путями».

Русаков, однако, максимально далёк от «вставания на котурны» и наставлений свысока. В его лирическом монологе – не приглаженном, сбивчивом, горячечном, неровном, эмоциональном («заголосим, закличем, ссучимся») – хватает многоточий, скобок, пауз, остановок, противоречий, сомнений («Наверно, я выдумываю это»), трезвых признаний («я был охоч до всякой чепухи», «я был во многом раб своих страстей, / но не терпел зазнайства или чванства»), риторических вопросов («На что тебе ответ?», «Как примирить терпение и страсть?»), парадоксов («Загадочна душа, когда она простая) и «горестных замет», делающих «ума холодные наблюдения» значительно теплее.

Выстраданная мудрость старика, сохранившего в себе мальчишку («мы давно не молодёжь. / Но ещё не старые»), максимально антисхоластична и питается самодостаточностью природного бытия («С природой кинемся дружить»), вызывающего тихое восхищение поэта, соприкасающегося с ней во всей полнокровной синестезии («и терпкий воздух горлом осязать», «сразу разного хотелось, / сразу разное цвело»): «шкодливый ветер шарит по кустам», «вон как под ветром заголились ветки», «бабочки сухое трепыханье», «свежесть внезапного дождя». Апелляции же к собственному жизненному опыту («я то боялся, то роптал») делают лирического субъекта подборки близким читателю, вызывая доверие и сопереживание, сопричастие благодатной радости, даруемой даже «пылинкой живого» («...А мелочи так странно утешают, / Размеры жизни меряя собой...») и укрепляя веру в то, что «всё, глядишь, наладится». Чуткость в усвоении жизненных уроков обусловливает художественную убедительность поэтического результата «обучения» («слова в стихе не умирают», «вдруг стихов электрический ток / начинает покалывать вены»), которая сама по себе опровергает сетования поэта на то, что жизнь была прожита не так, как должно.

Примечательно, что заглавные «ремесла высокие уроки», ретроспективной истории постижения которых («...А я сегодня памятью дышу») и посвящена подборка, Русаков рифмует с «пороками». Одного без другого не бывает: не пройдя горнило искушений, ошибок, «соскользов», не станешь «пером для пишущей руки, опорой затухающему зренью», ибо «Творец за всё берёт большой ценой, / зато и оставляет очень много». Так ремесло обнаруживает свой божественный источник, который поэт проносит через все драматические изломы жизни, «отмеривая» её «длиной любимой стихотворной строчки».

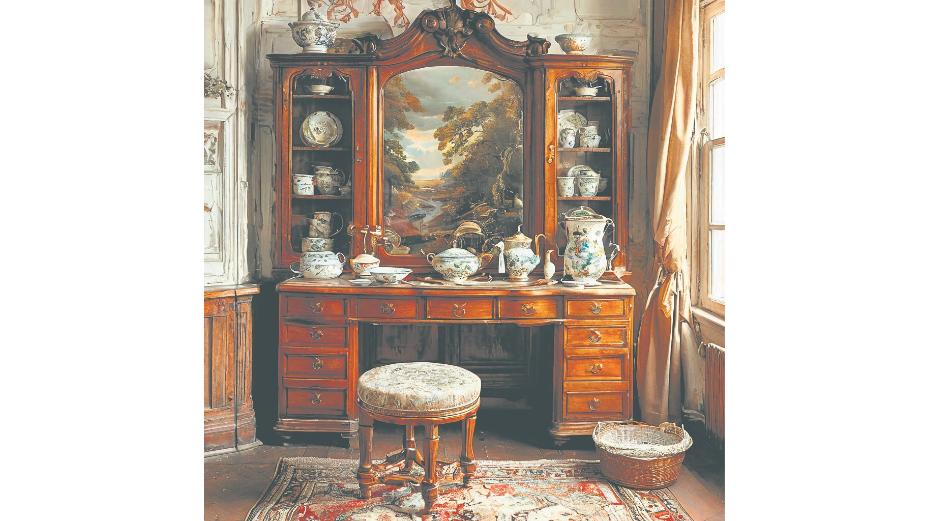

Не менее, чем Русаков, внимателен к природной жизни и её взаимодействию с жизнью души Герман Власов. Его опубликованная в «Новом журнале» (№ 316, сентябрь 2024) под традиционным заглавием «Стихи» неоимпрессионистическая, наследующая через посредство модернизма Афанасию Фету лирика по-детски («и сам я из детства осколок») отстранённо чувствительна к едва уловимым слуховым, зрительным, осязательным нюансам восприятия природы, исполненной пастернаковского жизнетворного «хаосмоса» («услыхать ли услышать / как торопится дождь», «гравий дорожек при луне заблестит», «и притихли сороки / и залитый балкон», «он делается остр и вровень он с грозою», «брызги мёрзлого укропа»), к парадоксам этого восприятия, высвеченным на скрещении вещного с вечным в единстве «царственного земного», созданного волей Того, кто «будто листопад, вдыхает нас, листая»:

да здравствует глянец посуды

трюмо и хромой табурет

мы родом из самого чуда

которого кажется нет

Энергичные, «потоковые» (благодаря в том числе не режущему глаз отсутствию знаков препинания), ритмически разнообразные стихи Власова наполнены изящно неточными рифмами (дождь – точь-в-точь), неожиданными смысловыми, синтаксическими и грамматическими ходами. Традиционная лирическая тональность («найти утешение в ветре / из милой глухой старины») наполняется здесь смелой, сложной образностью, в чём-то даже сюрреалистической («в каплевидных солдатах / в берцах их неземных», «звенит пейзаж с порезом над картинкой») и метареалистической. Так, в стихотворении с эпиграфом из ломоносовского «Кузнечика» «синичка малая» «отдана воздуху внаём» и воплощается в «стих крылатый на руке».

Со сходной чуткостью и пристальностью вглядывается и вслушивается в окружающее, в его звукопись и цветопись («Апрель по небу чёрными порезами / Кровь расплескал – зелёную, всерьёз», «Выступает закат виноградными гроздьями») тульский поэт Алексей Дьячков, чья подборка «Белая река» (образ символический, к уфимской Агидели, судя по всему, отношения не имеющий) открывает третий (журнал выходит четыре раза в год) номер «Интерпоэзии».

Неброские, блёклые осенние пейзажи («разводит дождик слякоть»), с одной стороны, воспитывают в лирическом герое Дьячкова стойкость, смирение и медитативную сосредоточенность («Не говорить с собой, не плакать, / Не рвать рубашки без конца»), а с другой – вызывают стылую тревогу («и на душе не гладь, не тишь», «и тревоги глухой тяжело избежать»), холодящий «ужас в голове», пронизывающее одиночество («Не ходит ко мне никто») и отчаяние («сбежать от себя нельзя»), заставляя задаваться интонационно родственными русаковским риторическими вопросами («Зачем кряхтишь, встаёшь с подушек? / Зачем у зеркала стоишь?»), пока осенний дождь размывает «пространство-время многомерное» («Вдохнёшь в апрельском Риме дым», «Забудешь время, страшный век»), а вместе с ними и рифмы («окраина-царапина», «лепнина-Эвклида»).

Общая тональность подборки – это сухой, бесслёзный, но исполненный глубокого внутреннего надрыва плач («Вот руины безлюдные. Вот моя родина – / Нежилая окраина, серый пустырь»), в котором интуитивно и окликается плач фольклорный, и отзываются мотивы блоковского «Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться… Вольному сердцу на что твоя тьма?». О чём этот плач? О методично перемалываемой жерновами агрессивной («поэт с разбитым лицом», «география родинок, шрамов, рубцов») повседневности, драгоценной и такой краткой в масштабах вечности жизни человеческой, где в пелене монотонного дождя и ледяного мокрого снега (как тут не вспомнить Достоевского) так трудно найти «лазейку, / чтобы с долгой прогулки вернуться домой». И всё же сквозь корневую человеческую печаль (частотное в подборке слово) просвечивает не менее корневая надежда:

На склоне эхо слушают врачи,

Когда диспетчер кашляет по рации…

Безоблачное небо различит

Больной, очнувшись после операции.

Алексей Дьячков по-своему продолжает традиции «тихой лирики» (первым здесь на ум приходит имя Владимира Соколова), что в громокипящем пространстве современной поэзии (да и вообще в суетной нашей действительности) особенно ценно и радостно.

Завершаю, по обыкновению, списком сентябрьских подборок, на которые стоит обратить внимание: «Грязный белый» Андрея Фамицкого и «Мир воскреснет» Игоря Касько («Дружба народов»); «Покой и забвение» Леры Манович («Урал»); «Поиски лодки» Андрея Полякова и «Лыцарская баллада» Ильи Кутика («Знамя»); «О личном горе не трубя» Евгения Степанова («Дети Ра», № 5); «Путём частичного стихосложения наказаний» Андрея Высокосова («Новый мир»), «Стихи» Александра Кушнера («Звезда»), «Стихи» Галины Климовой («Новый журнал»).

«Услышимся» через месяц!