Железные дороги России в начале ХХ века были на слуху не только благодаря росту и развитию своей инфраструктуры, но и, увы, совсем по другой причине: на маршрутах случалось множество крушений и катастроф, гибла техника, гибли люди. Анализ трагедий показал – едва ли не половина из них происходила из-за отказов тормозов подвижного состава и связанных с этим разрывов и саморасцепов. Трудно поверить, но на родине паровозов проблему их тормозной системы за долгие годы окончательно так и не решили. Пока наконец за дело не взялись русские Кулибины…

Иван Константинович Матросов родился в семье сапожника в селе Малые Соли Ярославской области. Учился в ремесленной школе. Подростком глаз не мог оторвать от поездов и однажды дал себе слово, что будет работать с современной техникой, на железной дороге. Начал трудовой путь в 1904 году, в 17 лет, в железнодорожном депо города Рыбинска. Сначала слесарем, потом – помощником машиниста и наконец машинистом. Так сбылась его первая мечта. Но была и вторая – учиться, побольше узнать о мире механизмов. Осуществляя её, после революции Матросов окончил петроградское училище техников путей сообщения, причём многое изучал самостоятельно, помимо программы.

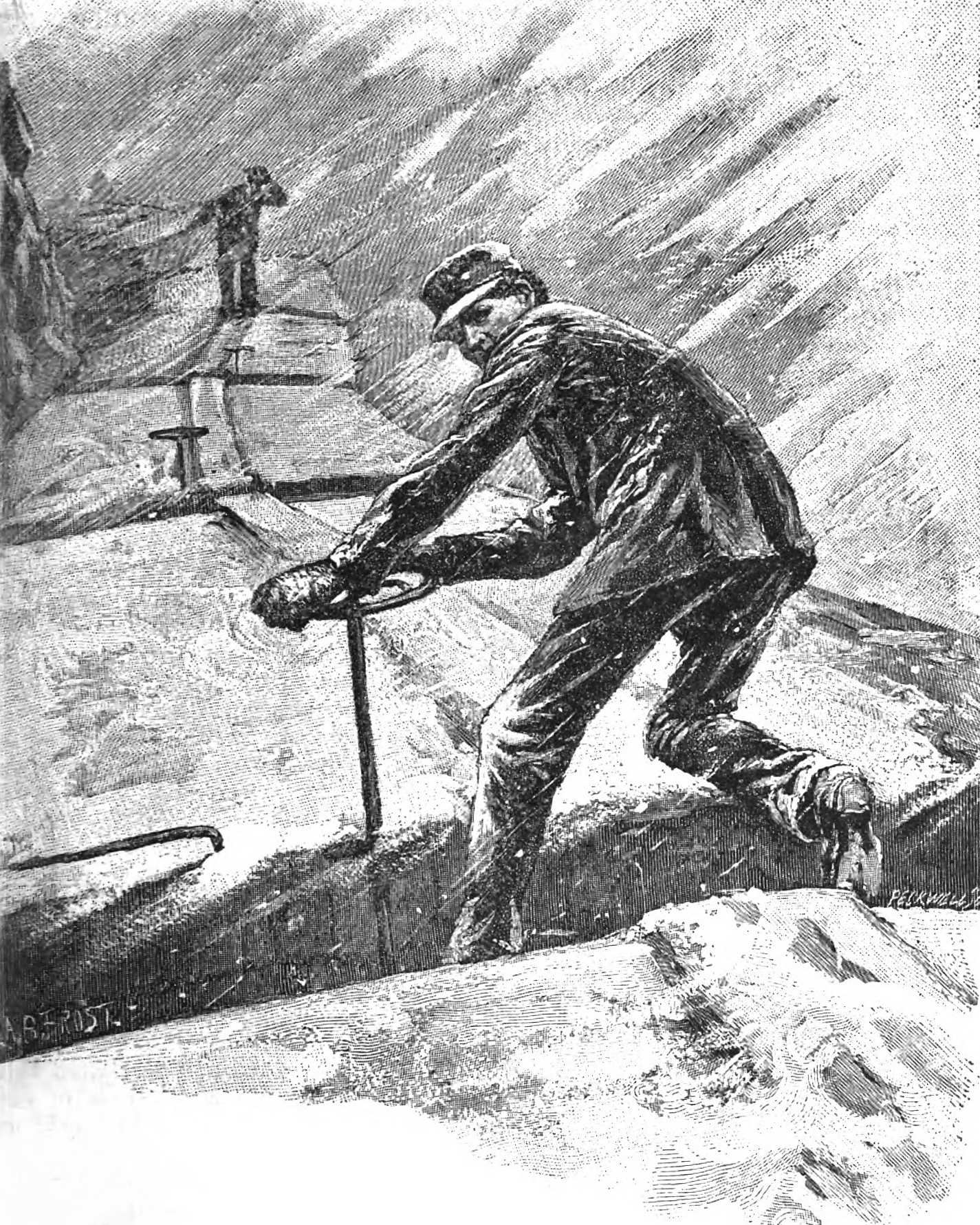

В те времена в пассажирских поездах имелись воздушные тормоза конструкции Джорджа Вестингауза, американского инженера и предпринимателя, основавшего компанию «Вестингауз Электрик». В грузовых же составах использовались ручные тормоза. Их обслуживали специальные «тормозильщики», чья работа вызывала немало нареканий: непросто было в любую погоду и в любое время суток оперативно и вручную исполнять указания машиниста. Инженеры уже тогда понимали, что это анахронизм. Понимал это и Матросов, работавший начальником поезда на Северо-Западной железной дороге и собственными глазами наблюдавший, как часто случаются аварии или опоздания из-за неточной работы «тормозильщиков». В итоге он взялся за разработку автоматического тормоза для тяжёлых составов и каждый вечер что-то чертил в блокноте…

Заявку на своё изобретение Матросов направил в Народный комиссариат путей сообщения в начале 1926 года. И тут началась волокита. Инженер не мог дождаться испытаний своего тормоза, и ответы чиновников не предвещали быстрого решения вопроса. Что ему оставалось делать? Во времена нэпа связи с иностранными фирмами в Советском Союзе не были редкостью. Представители американской фирмы «Френкель» сразу оценили перспективность советского изобретения и заплатили Матросову колоссальную сумму в долларах. Этот эксцесс расследовала специальная комиссия грозной Рабоче-крестьянской инспекции. В итоге действия Матросова признали «неправильными», но основную вину за случившееся возложили на работников наркомата. Об этом деле писали газеты – и изобретатель прославился на всю страну.

Вердикт звучал так: «Комиссия постановила просить наркома путей сообщения наложить строгие взыскания на лиц, виновных в невнимательном отношении к изобретению тов. Матросова. При этом комиссия считает нужным обеспечить тов. Матросову <...> условия работы по совершенствованию его изобретения при условии, что его дальнейшая работа в области тормозного дела будет направлена исключительно в интересах СССР».

В «Комсомольской правде» незамедлительно появилось стихотворение Владимира Маяковского:

Товарищи хозяйственники!

Ответьте на вопрос вы –

Что сделано, чтоб выросли

Казанцевы и Матросовы?

Вы

на ерунду

миллионы ухлопываете,

а на изобретателя

смотрите кривенько.

Миллионы

экономятся

на массовом опыте,

а вы

на опыт

жалеете гривенника…

Тема железнодорожных тормозов в то время вызывала жаркие споры. Молодые инженеры и техники готовы были часами дискутировать, сравнивая разные варианты их конструкции. В Московском клубе железнодорожников имени Кухмистерова, например, даже проходили публичные суды над тормозом Вестингауза – с обсуждением отечественных новаторских предложений. Потому что появилось сразу несколько разработок тормозных систем, превосходивших мировые аналоги. Одну из них создал Флорентий Казанцев, другую – Бронислав Карвацкий. Однако наиболее эффективным оказался проект Ивана Матросова. Это показывали не только теоретические дискуссии, но и практические испытания. Решающая проверка изобретения состоялась на Джаджурском перевале Закавказской железной дороги. Экспериментальный поезд оснастили тормозными системами трёх типов – и матросовская показала себя с лучшей стороны. В результате матросовский автоматический тормоз (несколько модифицированный, чтобы не вызывать протестов американцев) на советских железных дорогах стали внедрять повсюду – к 1935 году новым узлом, серийное производство которого освоили на Московском тормозном заводе, удалось оснастить все грузовые поезда в СССР. Самого же «рабочего-изобретателя», ставшего героем газетных полос, наградили орденом Ленина.

Внедрение тормозной системы Матросова позволило за счёт резкого сокращения тормозного пути значительно увеличить вес и длину составов. Специальность «тормозильщика» ушла в прошлое, поскольку теперь торможением всех вагонов мог управлять машинист. С течением времени изобретатель разработал модификации своей системы и для поездов Московского метрополитена, и для пассажирских составов.

В марте 1941 го Матросову присудили Сталинскую премию – за изобретение тормоза и концевого крана. А во время Великой Отечественной Иван Константинович предложил вариант своего тормоза, предназначенный для санитарных поездов, – с особо плавным торможением. Эта разработка позволила увеличить длину санитарных поездов вдвое – а главное, спасла тысячи жизней. В годы войны машинисты сполна ощутили важность матросовского изобретения – тормоз помогал им маневрировать во время бомбёжек даже на сложных участках дорог.

Вокруг изобретений и новаций всегда разгораются споры, целые сражения амбиций. Вот и Матросову не раз приходилось доказывать свой приоритет. Но главное — он постоянно совершенствовал технологии. В 1940 году он предложил соединить общим проводом тормозные цилиндры паровоза и тендера при одном воздухораспределителе на паровозе. Это изобретение запатентовал другой инженер, Матросова же огорчало, что внедряли это изобретение с существенными ошибками… В 1950 году Управление по изобретениям и открытиям признало его правоту.

За 40 лет работы Матросов получил 53 авторских свидетельства на изобретения в области систем железнодорожных автоматических тормозов. Талант, влюблённый в своё дело, он оставил после себя не только множество задумок и разработок, но и целую инженерную школу. Наследие выдающегося изобретателя известно во всём мире, а в современных грузовых составах до сих пор применяются различные модификации матросовских воздухораспределителей тормозных усилий.