Зачем идти назад в социализм?

Скажу сразу, что статья А. Щипкова («ЛГ», № 10–11, 2016) про идеологию будущего мне понравилась. Отдаю должное способности автора к концептуализации проблемы. Противопоставление фашизма и социализма в идеологии вполне вероятно. В этом я с ним согласен.

Проблема мне видится в одном: при социалистическом строе мы уже жили и хорошо помним его достоинства и ограниченность. Помню дух братства и солидарности, энтузиазм субботников и социалистического соревнования, определённое равенство возможностей, открывавшее перспективы молодёжи.

Но помню также самодурство и ограниченность начальников, скорее угнетающую, чем воодушевляющую туповатую силу парторгов, какую-то удушающую атмосферу, нередко полную абсурдных с точки зрения здравого смысла преград.

Социализм и в наши дни имеет много защитников, даже своих поэтов. Можно вспомнить книги С.Г. Кара-Мурзы, посвящённые советской цивилизации. Часто он очень убедителен.

Я, однако, хочу остановиться на вопросе о христианском государстве.

Надеюсь, даже автор статьи согласится, что оно в форме монархии себя дискредитировало. Русская православная монархия пала из-за потери жизнеспособности. Возвращение к монархическому строю в любой идеологической упаковке представляется шагом назад.

Реставрация чего бы то ни было (особенно в политической сфере) редко открывает новые горизонты. Но и переход к православному социализму не разрешает обострившихся общественных проблем. Он является просто ещё одним логическим шагом на этом пути апокатастасии (восстановления, устроения. – Ред.) в сфере государственного строительства и обеспечивающей его идеологии.

Как и в случае с демократией, это может показаться идеологам лучшим вариантом из всех остальных, ещё более худших. Возможно, человечеству придётся пройти и этот этап истории, прежде чем социалистическая форма организации себя окончательно исчерпает. Может быть, кстати, это будет очередной виток диалектического развития общества. Человечество уже проходило первобытный коммунизм или общины первых христиан. А после этого (или, может быть, одновременно с этим) откроется ещё какой-то способ совместного существования, который предоставит людям технократическое общество роботизированного производства материальных благ и постмодернистских форм и способов организации труда. В этом обществе личная свобода и всеобщая зависимость людей (друг от друга и от общих силовых полюсов управления социумом) явятся ещё каким-нибудь образом, доселе невиданным и непроверенным.

Интересно, в каком идеологическом оформлении явится это общество и в каких формах в нём будут разрешаться религиозные проблемы. Можно уже сейчас обнаружить ростки этих способов духовного существования в исканиях представителей так называемых свободных профессий.

Дмитрий САВЕЛЬЕВ, УЛЬЯНОВСК

Редакция обратилась к своему постоянному автору Александру ЩИПКОВУ с просьбой прокомментировать суждения автора письма.

Ещё раз о левом консерватизме

Дмитрий Савельев в отклике на мою статью «Идеология будущего» ставит вопросы, которые подчёркивают недостаточную ясность некоторых моих тезисов. Если бы не это, наши небольшие идейные расхождения оказались бы и вовсе иллюзорными.

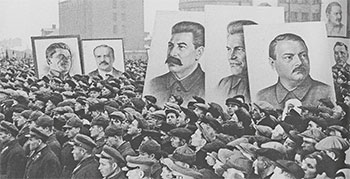

Савельев пишет: «Проблема мне видится только в одном: при социалистическом строе мы уже жили и хорошо помним его достоинства и ограниченность». Да, советский социализм обладал и достоинствами, и ограниченностью, и, уж если откровенно, серьёзными изъянами: гонения на церковь, политические чистки, борьба со многими культурными достижениями прошлого. Но советский вариант социализма я имел в виду отнюдь не в первую очередь.

Не секрет, что антикапитализм представлен не одной лишь советской версией – можно вспомнить Маркузе, франкфуртцев. Даже при беглом взгляде видим разные вариации идеи социальной справедливости в «Деяниях святых апостолов», в святоотеческом наследии, у Иоанна Златоуста, в слове «Против ростовщиков» Григория Нисского, наконец, у Лактанция, который ещё в IV веке писал: «Чтобы других подвергнуть своему рабству, люди стали собирать себе в одни руки первые потребности жизни и беречь их тщательно… После того составили они себе самые несправедливые законы под личиною мнимого правосудия, посредством которых защитили против силы народа своё хищничество» («Божественные наставления», кн. 5, гл. 6).

Так что идеи первоначального накопления, «политической надстройки» и эксплуатации родом вовсе не из «Капитала». А крестьянские мысли о «Божьей земле», «всеобщем поравнении» и «чёрном переделе»? А проблема разрыва между деньгами и трудом, которую стремились решать посредством welfare state – государства всеобщего благосостояния?

Иными словами, нет единого социализма, но есть множество эгалитаристских теорий. Проблема в том, что понятие «социализм» сужено и мифологизировано. При слове «социализм» в сознании неизменно зажигается единственная лампочка – «СССР».

Неизбежен вопрос: случайно ли возникла путаница с понятиями и терминами? Боюсь, что нет. Перманентная критика советского социализма, при всей её справедливости, элементарна, она ничего не стоит. Ведь речь идёт об исторических реликтах, за которыми давно не стоит никаких серьёзных интересов. Это чистая риторика, которая, однако, помогает избавляться от «непрофильных активов корпоративной экономики». То есть от доступного всеобщего образования, бесплатной медицины, нормальной пенсионной системы и т.д. Это проще всего сделать, объявив все указанные социальные блага наследием «тоталитарного совка». Но низвержение реликтов советской идеологии – ритуальный акт, а вот идущий следом сброс социальных обязательств совершается вовсе не в историческом плюсквамперфекте.

По сути, общество поставлено в положение туземцев, которых в обмен на идеологические бусы и стекляшки лишают материальных благ. Яркий пример такого неэквивалентного обмена – сегодняшняя Украина. Там кампания по низвержению советских памятников и переименованию улиц прикрывает социально-экономическую программу, которая отдаёт в экономическую кабалу несколько будущих поколений.

А вот другой пример – американский. Не столь давно прочёл статью под названием «Шах и мат Берни Сандерсу». Там написано: «Гарри Каспаров ворвался в американскую президентскую гонку, стал звездой «Фейсбука» и… помогает ставленнице финансовой бюрократии – Хиллари Клинтон – топить её главного внутрипартийного соперника». При этом интересно, в каких выражениях Каспаров поучал уже сошедшего с дистанции Сандерса. Он просил перестать рассказывать ему о прелестях социализма, поскольку он жил в СССР и знает, что это такое. Знакомый почерк. Дальше, правда, не удержавшись, шахматный оппозиционер и борец с ростками американского социализма откровенничал: «Америка не может позволить себе роскошь перекладывания амбициозности и жертвенности на другую страну…» – и вся эта расистская галиматья резко сбивает планку его «либерально-демократических» высказываний.

Но важно не исполнение, а замысел: попытка вслед за правым, но антисистемным Трампом сделать нерукопожатным ещё и «левого» Берни Сандерса.

А теперь представим, что Трамп способен совершить невозможное: собрать под одной крышей своих правых провинциальных реднеков и левый электорат, городскую богему, чёрную Америку. Это была бы чистая победа нокаутом. И это было бы возможно при наличии синтетической идеологии, сочетающей консервативные и левые ценности. В таком синтезе и заключается смысл левого консерватизма. Эта синтетичность не позволила бы «переварить» левый консерватизм доминирующей неолиберальной идеологии финансового капитала.

Обсуждая тиранию в СССР, мы обсуждаем что угодно, но не социализм как таковой – притом что он, откровенно говоря, в советском государстве и присутствовал-то в следовых количествах. Чего, правда, нельзя сказать о советском обществе, заряженном традицией крестьянской общины и эсхатологией.

Будем откровенны. Альтернативой справедливому распределению благ по-прежнему является система, отбирающая эти блага у соседей. Альтернатива социальному равенству – неоколониализм. Альтернатива эгалитаристским идеям – идеи расистские. Неважно, какой именно это расизм – социальный, в духе экономистов гайдаровской школы или же неприкрытый нацизм некоторых наших соседей. Методы разные, схема одна: социальные блага в обмен на идеологию.

На самом деле в любой культуре присутствует элемент этически обусловленного эгалитаризма. Но востребован он обычно бывает в тех случаях, когда общество лишено доступа к неправедной цивилизационной ренте, извлекаемой из нижних «этажей» в социально-экономической и культурной иерархии. Легко представить это на сегодняшнем примере: США стремятся решить экономические проблемы за счёт Европы, Европа – за счёт Украины, Украина – за счёт России. При беглом взгляде становится ясно: это же пищевая цепочка.

Мы христиане. Можем ли мы себе позволить угнетение и колонизацию (вовне или внутри страны, неважно)? Разумеется, нет. Какова альтернатива? Она единственная – справедливое общество.