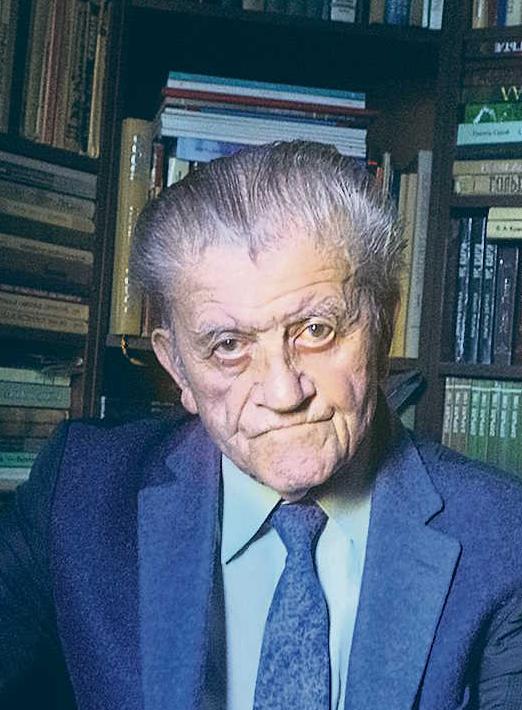

Сергей Хугаев

Прозаик, публицист, родился в 1933 г. в селении Хугатикау Южной Осетии. Окончил историко-филологический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института, затем Литературный институт им. А.М. Горького. Работал учителем в сельских школах Дагестана и Северной Осетии, редактором студии телевидения, редактором книжного издательства, зав. отделом журнала «Max дуг» («Наша эпоха»), старшим редактором редакции художественной литературы североосетинского книжного издательства «Ир». Член Союза писателей России. Автор поэтических и прозаических сборников «Именем соседей», «Молоковоз», «Перед дорогой», «Песня осталась со мной», «Под этим солнцем, греющим нас» (роман), «Белые вечера», «Нарт Фарнаг» (роман), «Тост за солнце», «Гроздья винограда» и др. Народный писатель Осетии (2013); награждён орденом Дружбы (ЮО, 2018), медалями «Знак Почёта» (2007), «Во Славу Осетии» (2018) и «Василий Шукшин» (2020).

_____________________________________________________________________________

Здесь раньше не было магазина, и, наверное, старуха прошла бы мимо, если бы не та девушка. Девушка стояла у входа в лёгком цветастом платье; она была так мила, что старуха на мгновение на неё засмотрелась. Решив, что такой милой девушке можно задать вопрос, старуха обратилась к ней тихим и как будто заискивающим голосом:

– Скажи мне, милая, нет ли в вашем магазине халатов?.. Из тех, какой бы и мне подошёл?

Девушка не ответила, но едва заметным движением обнажённой до локтя руки указала ей на скамью, что стояла у стены с другой стороны от входа.

– Благослови тебя Бог, дочка.

«Наверное, видно по мне, как я устала, – подумала она, – усталость, как и скорбь, трудно скрыть». Посидев немного, старуха вздохнула и продолжила свою мысль вслух:

– Устаю, это верно; как не уставать? Осенью в сельском доме забот немало. А при усталости для старых костей лучше солнца ничего нет. Вот и посижу немножко на этом тёплом осеннем солнце.

Она положила руки на колени, снова вздохнула, глядя на руки, и вдруг почувствовала желание говорить. К тому же ей показалось, что девушка, оставшись на месте, выражает готовность выслушать её; она подумала, что было бы нехорошо обмануть её ожидание, не рассказать ей о своей усталости и скорби. Старуха медленно покачала головой из стороны в сторону.

– Ох-х, пусть из жалости к моему дому никогда не взойдёт солнце над их домами – тех, кто принёс на базар ту бомбу!.. Я ещё слишком крепкая оказалась: как я ещё встаю по утрам? Как я ещё дышу, на солнце греюсь? О, радость моя, утром огонь разжигающая, вечером постель стелющая!.. – она положила ладонь на щеку, закрыла глаза и затихла.

Вниз по улице шла высокая крепкая женщина с косынкой на плечах. В руке у неё была небольшая корзина, плетённая из тонких белых прутьев, которую она широко, просто от хорошего настроения, раскачивала на ходу. Увидев у магазина старуху, она остановилась и, немного над ней склонившись, спросила:

– Болит у тебя что-нибудь, ма мадыхай[1]?

Старуха открыла глаза и немного смешалась, глядя на незнакомку.

– Пусть у твоих недоброжелателей болит то, что у меня болит! Но я здесь не из-за боли присела, а от усталости.

– Я подумала: может, тебе помощь нужна.

– Ангелы да помогают тебе, душа моя. Мне в этот магазин надо, но решила сначала на солнышке посидеть.

Женщина ушла. Старуха взглянула на стоявшую у дверей магазина девушку и тут же отвела взгляд. Она не смела долго смотреть на неё, на такую милую и чью-то невесту. Но она всё равно заметила, что девушка внимательно её слушает. Это было видно и по её спокойной позе, и по её кроткому молчанию. И старуха снова заговорила:

– По утрам она первым делом сладкий чай мне в комнату приносила; его пар, такой ароматный, белым облачком над стаканом клубился. «Ты, – говорила она, – чаю пока попей, а мы на дворе посмотрим». Я было с ними спорить принималась: вы что, дескать, раньше времени из меня старуху-то делаете? Я пока и корову подою не хуже других, и двор не хуже других подмету. А вы-то совсем ещё молодые, а молодым всегда поспать охота! Нет, и за порог меня не пускали. Мой мальчик, на неё глядя, и сам полюбил по хозяйству хлопотать. Ведь прежде он никогда не рвался ни двор мести, ни за скотиной ходить! Со скотиной, бывало, управятся, во дворе приберутся, а потом заходят в дом: оба улыбку унять не могут. Видно, чему-то смеялись там, на дворе, да не высмеяли до конца смех свой, и у невестки на щеках румянец – и от радости, и от смущения. Когда я видела их такими весёлыми, такими согласными, я спрашивала себя: есть ли кто на этом свете счастливей меня?! Потом она принималась за мелкие работы в доме: все углы обойдёт, все узлы развяжет – не дом, а святилище! К тому времени и я допивала свой чай и поднималась с кровати. Сын, перекусив, отправлялся на работу. Он и тогда лесничим работал, в Алагире на лесничего выучился. Лес он всегда любил, без него сам не свой был…

Тут старуха увидела краем глаза – или ей так показалось, – что девушка пошевелилась. Может быть, её удивили последние слова – удивило, что в наше время кто-то может любить лес?..

Конечно: что может знать о лесе, о его чудесах и тайнах избалованная городская девушка! Тот, кто вблизи увидит вековые деревья, их толстые стволы, так мощно упершиеся в землю, их крепкие ветви, которые тянутся к солнцу и которыми они так дружески переплетаются одно с другим, тот и сам будет крепче стоять на земле и любить этот мир. А как она, эта девушка, думала?.. Деревья… Они способны вернуть человека к жизни, какие бы несчастья ни выпали на его долю.

– Если мой мальчик ещё на ногах держится, так это благодаря своей работе, – продолжала старуха. – Любит он лес. Лес дал ему всё, чего я ему желала. Да будут вечно чтимы его духи! До того чёрного дня он каждый вечер, придя с работы, рассказывал нам о своём лесе. И как рассказывал! – так, словно побывал в каком-то дивном храме, в далёком волшебном царстве. И мы с невесткой всегда с нетерпением ждали его возвращения. А потом обрушилось на нас небо, и мрак объял наши души…

Старуха вынула из рукава кофты платок, развернула его и, держа двумя руками, подняла и приложила его к глазам… И снова взвыли недра того мрака, о котором она говорила, взвыли как будто оттого, что были так темны, взорвали твердь земли и подняли её до небес. Когда же её бесформенные комья упали вниз, земля уже была другой: она была сплошь покрыта окровавленными кусками человеческой плоти. А над землёй стоял человеческий вопль. Весь мир был наполнен воплем…

Из магазина вышли две женщины. То, что их было две и что это были именно женщины, старуха поняла по звуку их шагов. Женщины обычно идут рядом, теснясь друг к другу, не как мужчины, между которыми всегда может пройти другой человек; кроме того, их шаг более звонок и част. Когда они проходили мимо, их шаг замедлился; наверное, они тоже хотели остановиться: что, дескать, забыла здесь эта сельская старуха и что с ней стряслось, что она замерла в такой странной позе, закрыв глаза платком? Но они не остановились, и это было хорошо. Сейчас ей никто не был нужен, кроме этой милой и доброй девушки. Она умеет слушать. Не задаёт, подобно сверстницам, легкомысленных вопросов. И нет в ней никакого лицемерия, совсем нет.

Старуха отняла от лица платок, посмотрела на девушку. Та продолжала стоять, задумчиво глядя на противоположную сторону улицы, и старуха пожалела её, что она так долго стоит на месте, и ей стало неловко перед этой незнакомой доброй девушкой, чьей-то невестой. Ведь она так терпелива только из уважения к ней, к её скорби и усталости; легко ли так стоять! Может быть, предложить ей присесть?.. А как она присядет? – будто ей досуг сидеть со старухой! Или, может быть, поблагодарить её и отпустить?.. Но старухе очень хотелось говорить о своей усталости и скорби, сидя на этом ласковом осеннем солнце…

– Предки учили: дорога, ведущая к несчастью, медом помазана. Да сидеть им в раю! – каждое их слово будто на весах взвешено, острием кинжала отмерено. Не пускали мы её. Мой мальчик, помню, тайком от меня увещевал её: не смей и говорить об этом! И я на своём стояла, как могла упиралась: не пущу, да и только. Халат, говорит, хочу тебе купить, домашний халат; тёплый, мягкий. А Коцора – сапоги. Его сапоги, говорит, совсем износились, промокают. А о главной причине сказать стеснялась. Глупая, старая моя голова! Её платья стали ей тесны, хотела новое себе купить. Это я только потом поняла. Но если я это потом поняла, то почему я этого раньше не поняла, почему молчало моё сердце, да разорвётся оно в клочья!

Старуха сложила ладони ковшиком и, наклонившись к ним, опустила в них лицо, будто умывалась. С минуту она молчала и не двигалась. Потом, не отнимая рук от лица, она заговорила как бы сама с собой.

– Любая невестка, когда она ребёнка ждёт, красивее становится. Красивее и обаятельнее. Но как моей невестке было к лицу её положение, так – никому. Ещё бы, высокая, стройная, тонкая; вот как ты… и как бы ей было не к лицу! Тем более что она стеснялась своего положения, своего растущего живота. Хлопотала всё время, чтобы незаметно было. Но можно ли живот спрятать! И то и дело её щеки заливались краской смущения.

Она села прямо и подняла невидящий взгляд.

– Когда сын на работу ушёл, она возьми и снова ко мне подступи. Скоро, говорит, обернусь, к обеду дома буду. Тебе, говорит, халат куплю, Коцора – сапоги и – сразу назад. Коцора – так она моего мальчика называла, за его кучерявые волосы. Теперь у него на голове вовсе волос нет: облез. От горя. От горечи… «Что с этой девушкой?» – спрашиваю себя снова и снова. Глупая, старая моя голова! Как я могла не понять, зачем ей так срочно в город понадобилось? Ведь она всегда послушна была: скажи ей «нет» – и смирялась, не споря. А тут – пусти да пусти, я тебе, говорит, и конфет с медом куплю, какие ты любишь. Пока меня уговаривала, руки ломая, про живот забыла; я на её живот украдкой посматриваю – и сердце моё вздрагивает от радости. Так он красиво округлился под её старым платьем, что я сказала себе: ах, теперь бы, забыв приличия, опуститься перед своей невесткой на колени да обнять этот живот!.. Она заметила, куда я смотрю. Схватила руками полы вязаного жакетика, что на ней был, потянула их, запахнулась и стоит, вся раскрасневшись, красавица моя!

Старуха замолчала, посмотрела тяжёлым взглядом по сторонам и, не удержав его, опустила в землю, к ногам. Тут она увидела свои туфли и немного склонила голову набок, будто они её чем-нибудь удивили. Она потянулась к ним руками, попробовала шнурки: если узлы ослабли, то сейчас, пока она сидит, самое время их подтянуть. Узлы держались хорошо, и, оставив их, она снова заговорила – теперь уже совсем тихим и каким-то неожиданно низким голосом, будто говорила со своими туфлями:

– Когда я выходила куда-нибудь из дому – хотя зачем мне было и выходить, если не по случаю поминок или похорон в нашем селе, – она ставила передо мной начищенные туфли, стоя рядом, дожидалась, пока я вдену в них ноги, и, быстро присев, подтягивала и завязывала мне шнурки – такой аккуратной, ладной бабочкой. Потом, бывало, встанет и улыбнётся, а мне-то – мне-то самой плакать хочется от радости!.. С того дня я ни разу в городе не была. Да я бы и теперь не поехала, если бы не засела эта мысль в моей голове, в моей старой, глупой голове. Ни на минуту покоя мне не давала. Придумала я купить себе халат. Такой, какой мне моя невестка хотела купить. И носить его в память о ней. Или даже не носить, а так: хранить его. Потому и поехала. Пусть у меня будет халат. Так, будто она сама мне его привезла в тот день. Буду его и надевать иногда. Надену, на обновку порадуюсь, с невесткой поговорю, поблагодарю её, потом сниму и аккуратно на место положу. До другого раза. Ничего лучше не придумала, ну и пусть…

Старуха подвинулась на месте, будто хотела встать, но не встала, а, немного повернувшись, взглянула на окна магазина. За стёклами ближнего окна стояли две девушки; они смотрели на улицу, опершись руками в подоконник. Ей показалось, что девушки как-то очень грустны, и это её неприятно удивило. «Им-то о чём грустить? – возмутилась она. – Ведь ещё, слава Богу, ни одной щербинки нет на их счастье, и обеих оно ожидает в целости и сохранности. Пусть они найдут его, счастье своё. Вот как мы своё нашли. Правда, нам оно впрок не пошло. Единожды на нас замахнулась судьба – а ударила дважды… О, крошка моя, дитя моё, и увидеть-то мне тебя не довелось! Один бы раз склонить голову над твоей колыбелью – а потом бы и в землю лечь».

Посидев немного молча, старуха решилась было обратиться к своей молчаливой собеседнице. Поблагодарить её, пожелать ей всех благ и отпустить: пусть идёт. Долго она там стоит; небось, ноги уже затекли. Но старуха засомневалась: девушка такая милая, хорошая; опустеет без неё улица. Пусть потерпит ещё чуть-чуть. Пока она сама здесь сидит, пусть постоит и девушка. Недолго уже: она уже и сама собирается встать; сколько можно сидеть на чужой улице, у чужого магазина, на чужой скамейке!.. И старуха сама не заметила, как снова заговорила.

– Колыбель – святыня в твоём доме. Погоди, поймёшь. Дай тебе Бог понять. Пусть тот дом, который ты для себя выберешь, скоро будет освящён криком младенца! В нашем доме уже давно его не слышно… – здесь старуха села прямо и продолжала с напряжением и твёрдостью: – У-у, да прольётся на них кровавый дождь, чёрный кровавый дождь! Одно дело, когда кто-нибудь причинил тебе боль или оскорбил тебя – и ты отомстил: чего не бывает! Но принести свою бомбу к людям, о которых ты не знаешь, ни чем они хороши, ни чем они плохи! Почему их молния не поразила, почему их лавина не погребла?! Как мой мальчик в себе закрылся, от мира ушёл, так и они пусть услышат своё сердце! Иногда, бывает, соберусь с духом – и напускаюсь на него с упрёками, корю и совещу его, на такие слова решаюсь, что самой совестно. Нет, ничто его не пронимает. Уже несколько дней тому, как я снова преградила ему дорогу, когда он на работу уходил: было бы столько же радостей в моём доме, сколько есть людей, более несчастных, чем мы! И неужели они все заживо себя хоронят? Как бы не так! Так почему бы нам не походить на них? Не я тебя, а ты должен меня утешить и вразумить, дать мне надежду! Потому что ты – мужчина!.. Его браню, а сама еле себя сдерживаю, чтобы не разрыдаться. Стоит и – ни слова. Тогда и я его не пощадила: а как же, говорю, афсарм[2], предков наших порядок? Ведь мы всё ещё осетины, а у осетин над гробом жены и плакать было не принято: стыдно, стыдно тебе!.. Постоял ещё чуть, потом, согнувшись, отвернулся. Наверное, слёзы прятал… В Баку у них, у фамилии мальчика моего, родственник живёт. Они от одного предка, от одного очага пошли. Человек уже взрослый, бывалый. Попросила его приехать. Две недели у нас пробыл. И в лес с ним ходил, и на улице с ним стоял, и в доме с ним сидел. Ни на минуту его не оставлял и – никакого толку. Мне, говорит, жизнь опостылела. Уже никто не заставит меня снова её вкус ощутить. А жить с кем-нибудь просто потому, что все так живут, я не смогу. Эти его слова родственник мне передал. И сам при этом попросил меня: оставь, говорит, его пока; его раны разве что время вылечит, а мы ему ничем не поможем.

Старуха снова бросила взгляд на окна магазина, заметила давешних девушек, но, уже не обратив на них внимания, отвернулась и сказала как будто с угрозой:

– Вредители завелись в человечестве, отравили жизнь, подточили корень её, пожирают её зеленые побеги. Вот как если бы враг явился в твоё святилище и надругался над всем, что тебе свято. К ним бы к кому-нибудь прийти – и глаз его забрать, и зуб его забрать! Вот как надо бы!.. Что же теперь? Между людьми, которые, сколько себя помнят, бок о бок жили, бездны разверзлись: один дворец себе построил, другой без штанов остался. Оттого и бомбы взрываются, и самолёты падают, и поезда переворачиваются. Ведь базар и раньше на том же месте стоял, – а когда там что взорвалось? Никогда и ничего.

Старуха вздохнула, сцепила пальцы рук и сникла, уперевшись локтями в колени. У неё немного ныла поясница, и она хотела дать ей передохнуть перед тем, как встать. Сейчас она была похожа на знак вопроса, самой жизнью поставленный после всех её неразрешимых тайн.

Когда спустя минуту она подняла голову и посмотрела, девушки уже не было. Старухе было обидно, что она ушла. С другой стороны, девушка и так довольно долго стояла и терпеливо слушала её. Добрая, правильная девушка; из тех, кто дом любит, кто умеет старших чтить. Если бы не так, стала бы она слушать! Сделала бы вид, что не слышит или не понимает, – да и улизнула бы. А она вон как долго стояла, не шелохнувшись! А всё-таки жаль, что она даже голоса её не услышала. Не заметила, как она уходит, а то бы успела поблагодарить её, ещё раз счастья ей пожелать… Но как же может быть, чтобы она ушла, не сказав ни слова? Такая хорошая, такая воспитанная девушка?..

Что-то заставило старуху снова оглянуться на окна, но теперь она невольно задержала на них взгляд. На этот раз в том окне, в котором раньше стояли две молодые грустные девушки, она увидела женщину средних лет, но тоже ещё вполне молодую и очень приятную. Она стояла лицом к улице, но смотрела вниз, перед собой, как если бы она читала какие-нибудь бумаги, лежавшие на подоконнике. Вдруг она повернулась и, уже отходя от окна, быстро сказала:

– Унесите его отсюда, чтобы она, чего доброго, не догадалась…

Старуха хорошо расслышала эти слова – дверь магазина была распахнута настежь, но не поняла их смысл. Зато ей было ясно, что эта женщина, скорее всего, была начальницей всех девушек и хозяйкой магазина.

Она внутренне подобралась, чтобы уже наконец встать и зайти к ним. Спросит пока здесь, нет ли у них халатов. Если у них не окажется, тогда дальше пойдёт. Не может быть, чтобы она не нашла подходящего халата. В селе только о том и говорят, что в городе магазинов стало больше, чем жилых домов.

Как только она сделала движение, чтобы подняться со скамейки, из магазина вышла та самая женщина, в которой она угадала хозяйку.

– Зайди к нам, ма мадыхай, – сказала она, остановившись перед ней, – девушки тебе халат подобрали, посмотрим, подойдёт ли, – она взяла старуху под локоть и мягко направила её к дверям.

«Так вот почему она оставила меня одну, – смекнула на ходу старуха, – вот почему ушла, не сказав ни слова. Она решила, что будет лучше, пока я тут сижу, сказать подругам и халат подобрать…»

Одна из молодых девушек, недавно смотревших из окна, стояла посреди салона, аккуратно держа перед собой, взяв его за плечики, коричневый домашний халат. Другая, встав рядом, нерешительно улыбалась. А той, что так кротко стояла снаружи в лёгком цветастом платье и которой она рассказывала о своей усталости и скорби, старуха не увидела, и ей показалось это странным, даже удивительным: как же так? – битый час одна выслушивала её на улице, а теперь спряталась!

– Снимем эту кофту, – сказала женщина, и старуха уже не сомневалась, что она здесь главная. Женщина не спеша расстегнула на ней пуговицы, аккуратно сняла с неё кофту и отдала той девушке, у которой руки были свободны. Тогда та, что держала халат, ловко надела его на старуху, а хозяйка, подступив поближе, завязала на ней пояс. Наконец все трое медленно обошли старуху кругом.

– В самый раз, будто по тебе выкроили, – сказала хозяйка, подняв обе руки, словно призывала Бога в свидетели.

– Конечно, в самый раз!.. Ещё бы не в самый раз!.. Ты посмотри… – разведя локти, старуха осматривала себя то с одной, то с другой стороны. – Но, ради Бога, откуда вы узнали, что это мой любимый цвет?..

– Мы тоже кое-что должны знать, иначе что мы здесь делаем! – удовлетворённо отозвалась хозяйка магазина и продолжала уже тихо, но внятно: – А теперь и мы хотим попросить тебя об одолжении и надеемся, что ты нам не откажешь. Будем считать, что этот халат тебе твоя невестка купила, тогда ещё купила, в тот день, когда ты её в город не пускала, а она всё равно поехала. Будто она здесь, в нашем магазине, купила халат; купила, но почему-то не унесла, здесь оставила, чтобы ты потом сама пришла и забрала его.

Старуха погрустнела. Она не слишком уяснила смысл того, что предлагала эта женщина, но прониклась её как будто жалобным тоном. И она снова вспомнила ту милую девушку, которая слушала её, стоя у порога магазина: когда же она успела в таких подробностях поведать им её историю?..

– Вот ты и пришла, и теперь ты его возьмёшь, – сказала хозяйка и мягко опустила ладонь на плечо старухи.

– Возьму, возьму… Как не взять! – старуха засуетилась, быстро расстегнула верхнюю пуговицу халата и сунула руку куда-то за пазуху.

– Я же сказала, – хозяйка магазина нежно остановила её движение. – Будем смотреть на дело так, будто она – твоя то есть невестка – купила этот халат в этом магазине, что за него уже уплачено, и он всё это время только хранился у нас…

– Да сгореть мне свечой на её могиле!.. Почему я была так недогадлива, почему сама не купила ей не одно, а несколько новых просторных платьев!

– …и теперь за него платить не нужно.

– То есть как – не нужно платить?..

– Так, что за него твоя невестка заплатила.

– Что ты… что ты! – испуганно вздрогнула старуха. – Разве вы нам должны что?! Хватит с меня и того, что вы на меня, старую, время тратите, возитесь со мной… Ведь мы всё-таки ещё дом; над нашей кровлей тоже дым поднимается… Как же можно так?!

– Нет-нет, – настояла та и снова коснулась её плеча. – Постесняйся своей доброй невестки. Да и халат может поизноситься, если о нём долго спорить. Теперь если бы у нас были сапоги, то мы бы и сапоги отправили твоему мальчику. Будто и их твоя невестка купила для своего Коцора и тоже здесь оставила. Вот только нет у нас сапог. Но ты ему, мальчику своему, так скажи – от нас передай ему: есть где-то на земле девушка – не так чтобы близко, но и не так чтобы далеко – какой второй не найдёшь. И она ждёт его, мальчика твоего. Но он ходит по земле, опустив голову, и не может её увидеть. Как ему увидеть её, если он ходит с опущенной головой? – ведь такой и себя самого не видит!

Старуха стояла, всё ещё держа руку за пазухой, и зачарованно смотрела на хозяйку магазина: кто она, та девушка, о которой она говорит, и откуда она про неё знает?..

Перевёл Ирлан Хугаев

_________________________________________________________________________________

[1] Ма мадыхай (осет.) – частица моей матери; почтительное обращение к пожилой женщине.

[2] Афсарм (осет.) – совесть, честь, скромность, приличие, деликатность.