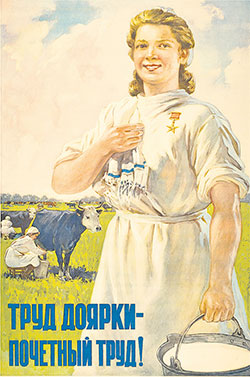

Начинать подъём животноводства надо не с коров, а с людей

В «ЛГ» (№ 4, 2017) была опубликована статья «Поднятая целина-2» о проблемах земледелия в России, подготовленная учёными-аграриями из Воронежа. Статья вызвала большой интерес и споры на сайте газеты. В продолжение разговора – заметки об отрасли, где по-прежнему сохраняется немало проблем.

«Бедняки и батраки в кругу народов»

Думаю, надо нам перестать приходить в восторг от своего зернового экспорта. Да, в минувшем году собрали хороший урожай. Да, Россия стала крупнейшим экспортёром зерна. В минувшем июле стало известно, что Россия вытеснила США с позиции лидера.

Меж тем при чуть более углублённом взгляде на зерновой экспорт – это не столь уж радостно. Нечего умиляться вслед за либералами: при советской-де власти зерно закупали, а теперь – продаём. Либералов понимаю: им надо без устали доказывать преимущество либерализма над «совком». А кто станет вникать и разбираться, что в те времена ввозили всё больше фуражное зерно для скота, добирая до оптимальной нормы. Это было разумнее, чем ввозить мясо – продукт второго передела.

Так что один из истоков зернового «изобилия» в постсоветский период – в разгроме животноводства. Ведь именно скотина – главный потребитель зерна, а животноводство сегодня не дошло даже до советского уровня. В последнее время достигнут рост свиноводства, птицеводства, а вот крупного рогатого скота – меньше, чем до революции: не только августовской 1991-го, но и Октябрьской 1917-го.

Поэтому нашим ориентиром должно быть развитие животноводства, а не экспорт зерна. Зерно – база пищевого производства. Из него «сделаны» и мясо, и молоко, и яйца. Для полной продовольственной самодостаточности нужно производить примерно тонну зерна на человека, т.е. 146 млн. тонн (есть мнение, что при современных агротехнологиях можно и меньше, но нам надёжнее ориентироваться на старые нормы по причине более низких технологий).

Если бы мы этого достигли и вывозили излишки – тогда я бы тоже порадовалась, но пока – увы. России нужно в первую очередь решать внутренние задачи – достичь полной продовольственной самодостаточности, не потеряв в качестве. «Вся наша экономическая политика должна исходить из помышления о потребностях внутреннего рынка», – писал Л.А. Тихомиров в брошюре «Вопросы экономической политики» (1899 г.). Эта мысль – на все времена.

Либералы, понятно, восхваляют экспорт зерна. В 2011 году Е. Ясин, научный руководитель ВШЭ, писал: «Наши сельхозпродукты, прежде всего зерно, вполне могут стать альтернативой нефти и газу». Неизменна мысль либералов: наша экономика основана на экспорте сырья. И в помощь энергоносителям на всякий случай хорошо бы, по мысли Ясина, иметь и другое сырьё – зерно.

Это уже было. С конца 80-х годов ХIX века правительство России поощряло вывоз зерна. Даже лозунг был: «Не доедим, но вывезем!» – его приписывали министру финансов Вышнеградскому, который, скорее всего, просто пошутил. Да, политика поощрения вывоза зерна, вероятно, решала какие-то задачи, но обедняла крестьянство и усугубляла сельхозкризис, что «работало» и на революцию 1905 года. Сто лет назад публицист Михаил Меньшиков писал, что, вывозя хлеб, Россия так и останется тёмным бедняком и батраком в кругу народов.

Кстати, уже тогда выявилось противоречие между великодержавным статусом России и её ролью поставщика сырья и импортёра промышленной продукции. Эти две роли несовместимы. Или ты великая держава, или ты сырьевой придаток. Сегодня тот же выбор.

Коровы и люди

Зерно и шире – продукция полеводства – должны пойти на развитие производства мяса и молока. Это второй передел – более сложный и капиталоёмкий продукт. Животноводство технологически и организационно сложнее полеводства: вырастить трудно и сбыть по приличной цене не всегда получается.

Особенно трудно выращивать коров – и на мясо, и на молоко. Своего молока в стране не хватает. Министр Ткачёв сказал недавно, что производится 30 млн. тонн молока, а нужно ещё минимум 8 млн. Даже если статистика достоверна и нет патриотических приписок (а они встречаются) – всё равно недостаёт много. Россияне не потребляют молочных продуктов столько, сколько нужно по нормам.

Когда у нас что-то идёт не так – призывают государство. Такой уж мы народ – «государственные жители», по определению Андрея Платонова. Государство не устраняется от проблемы. В Минсельхозе была разработана программа развития племенного молочного животноводства. Я с ней ознакомилась.

Мне кажется, самое неправильное – это накупить породистых коров, что не раз делалось без особого успеха. Ещё лет десять назад выделялся один миллиард долларов на развитие племенного животноводства. И всё не слава Богу. Я даже не про легендарные распилы – я про существо дела. Вообще проблему животноводства деньгами не зальёшь. Деньги нужны, но просто «выехать» на деньгах не получится.

Порода играет большую роль, когда исчерпаны другие средства увеличения производства. У нас явно не исчерпаны. Правильное кормление, содержание, ветеринарное обслуживание – всё это на средней ферме гораздо хуже, чем десятилетия назад. Поэтому надо начинать со специалистов и работников. А дать высокие технологии и породистую скотину тем работникам, которые есть сейчас, – провальное дело.

Некоторое время назад имела случай убедиться.

Прочитали мы на одном из сельхозпорталов, что выставлено на продажу молочное хозяйство близ моей родины – Коломны, на берегу Оки. Коровки, пишут, породистые, молоко дают высшей категории… Договорились – поехали. Тем более что мечтаю когда-нибудь вернуться в родные места. К тому же руководительница нашего ростовского хозяйства – по специальности зоотехник с успешным опытом руководства молочными хозяйствами. Проезжаем деревню с названием Лисьи Норы – и вот у цели.

Директор – сравнительно молодой, местный, коломенский. Учился даже в Голландии полгода: параллельно работа у фермера и учёба в сельхозколледже. Тогда, в эпоху идиллических отношений с Западом, нам предоставляли кредиты на рыночные реформы, потом за счёт них принимали у себя наших практикантов, платя своим учителям, тем самым и наших подучивая, и возвращая денежки. В эту волну и попал Сергей. По возвращении учился в Балашихинском заочном сельхозвузе. Теперь рулит…

Хозяйство взяли на себя банкиры-«инвесторы», т.е. пришлые собственники. Скупили «паи», на которые был разделён колхоз, и овладели хозяйством. Всё по закону: народ сам отдал. «Инвесторы» нацелились на хозяйство, поскольку оно было одним из приличных.

Едем смотреть. По описанию-то оно хоть куда: 1300 га земли, около 700 голов скота. Даже бычков продают. Но описание описанием, а реальность – м-да… «Всё в прошлом» – как на известной картине. «Инвесторы» от своих банкирских прибытков даже совковые полуразвалившиеся фермы не починили. Коровы – неплохие, чёрно-пёстрые с голштинской примесью. Но содержатся в грязи. Кормят их вроде досыта, но, как сказала наша специалистка, корм плохо нарезан, рацион не сбалансирован. Работают 140 человек – чрезмерно для такого поголовья. Директор гордится, что доярки все – русские. Но доярки по виду очень неухоженные.

Единственное современное оборудование – охлаждаемые ёмкости для молока. Остальное – почти антиквариат.

Директор Сергей вдохновенно вещал, что дают молоко высшей категории. Какая уж высшая – когда грязь и кормят кое-как? Выживает хозяйство, вероятно, продажей тёлочек – это возможно.

Я вкрадчиво поинтересовалась: зачем решили продать хозяйство? Это, оказывается, непрофильный актив. Ну-ну!..

И в это хозяйство везти нанотёлочек из Дании–Голландии? Да куры смеяться будут, не говоря о коровах. А такое случается. Интернет полнится историями, вроде «трупы элитных американских коров плавают в реках», «хождение по му-у-укам», «коровий концлагерь». Начинать надо с простого: с кормов, содержания, рационов, компьютерного учёта. Наша руководительница на прошлой работе этими мерами подняла удойность почти вдвое.

Вот когда все простые меры будут исчерпаны, когда трудящиеся научатся уважать свою работу, а руководители подлинно руководить – тогда можно привозить что-то необыкновенное. Вообще главное в современном сельском хозяйстве – руководители. Есть хороший руководитель – дело идёт. Найти такого – очень небанальная задача, пока это штучные люди. Дальнейший подъём сельского хозяйства, на мой взгляд, упирается не в деньги, а в управление. Надо браться за восстановление преемственности руководителей хозяйств. Советские давно разбежались или вымерли. Эффективным животноводам далеко за 60. Так что начинать надо не с коров, а с людей.