Илья Альтман, профессор РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост»

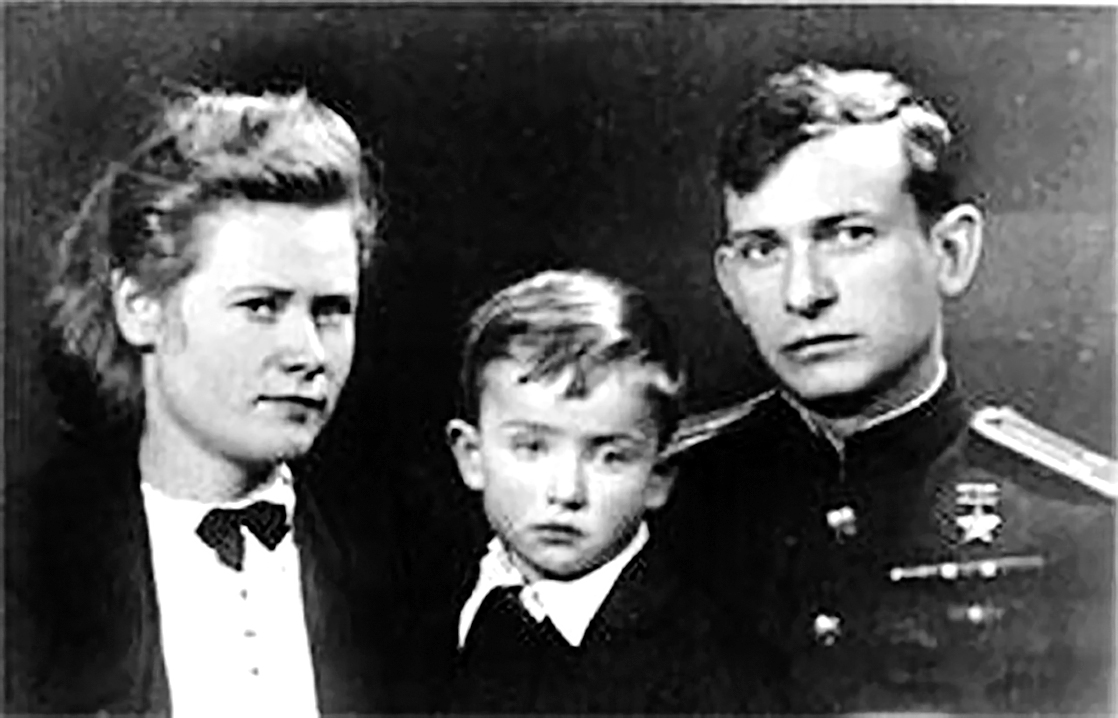

Фото из семейного архива Тараса Фисановича и Веры Сосновской

Готовясь к юбилею Льва Кассиля, я обратил внимание на один из его рассказов, название которого вынесено на обложку многих сборников писателя – «Федя из подплава». С этого и началось исследование, открывшее линии жизни доселе неизвестных мне соотечественников с их драмами, трагедиями и подвигами. Что называется, потянул за ниточку, и возникли из прошлого судьбы и лица, а вместе с ними образ ХХ века – величественный, страшный, противоречивый.

Прототипы рассказа

Письма родителям (они хранятся в семейном архиве внучки писателя Ольги Кассиль и её сына Льва Кассиля) позволяют установить даты написания и первой публикации этого рассказа. 28 сентября 1942 г. писатель сообщал: «Сегодня буду читать на радио рассказ «Федя из подплава». Закончу в субботу. Очень хвалят». В письме от 7 февраля 1943 г. говорится: «В «Пионерской правде» из номера в номер печатают мой большой рассказ «Федя из подплава».

В том же году рассказ был опубликован в сборнике «Всем сердцем», вышедшем в Военмориздате, а затем неоднократно переиздавался.

Летом 1942 г. в звании капитана технической службы Л.А. Кассиль был прикомандирован к Политуправлению Северного флота, размещавшегося в городе Полярном Мурманской области.

Здесь же, на базе кораблей подводного плавания (подплава), и происходит действие его рассказа о восьмилетнем мальчике Фёдоре, чьи родители погибли при эвакуации. Шефство над ним берёт командир подводной лодки Герой Советского Союза Исаак Аркадьевич Фастовский.

Исследователи творчества Кассиля установили, что прототипом этого литературного героя был Израиль Ильич Фисанович (1914–1944) – командир подводной лодки М-172 («Малютка»), одной из четырёх подводных лодок ВМФ СССР, носивших в годы Великой Отечественной звание Гвардейской Краснознамённой. К моменту встречи с Кассилем И. Фисанович стал Героем Советского Союза, был награждён орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. В следующем году он получит орден Отечественной войны 1 й степени и «Военно- морской крест» США (за годы Второй мировой войны по указам президента Рузвельта этой награды было удостоено всего 19 иностранных граждан).

В конце рассказа, возвращая в интернат сбежавшего оттуда Федю, соскучившегося по своим старшим товарищам, Исаак Фастовский вспоминает и о собственном сыне: «Соскучился?! Я, думаешь, не соскучился? И у меня, может, тоже на Урале сынишка вроде тебя…»

Мальчика звали Тарас

Уточняя некоторые исторические детали этого рассказа, я неожиданно вышел на тему спасения сына легендарного подводника. Мальчик родился в 1939 г. в том же городе Полярном, где и происходит действие рассказа Кассиля. Вскоре его мать, студентка Ленинградского электротехнического института Елена Андреевна Бурьянова, решила продолжить обучение в Ленинграде, а сына отправили в Харьков, где проживала его бабушка, Ефросинья Антоновна Бурьянова, работавшая в одном из медицинских учреждений города.

Осенью 1941 г. Елену из Ленинграда эвакуировали в Ульяновск. Узнав о приближении германских войск к Харькову, она добралась до города, чтобы забрать мать и сына, но выехать они уже не успели. Как и сообщить об этом мужу. Два года Израиль Фисанович ничего не знал о судьбе своей семьи.

Все эти месяцы Тарас Фисанович провёл в оккупации. В 2013 г. он вспоминал: «В годы Второй мировой войны находился в оккупированном фашистами Харькове у русской бабушки, которая, рискуя жизнью, спасла внука от уничтожения».

Жизнь в оккупации

Почти все евреи города, оккупированного в конце октября 1941 г., вскоре после регистрации были расстреляны в Дробицком Яре под Харьковом. Поиск и казни скрывавшихся продолжались весь период оккупации. Одним из тех, кто скрывался был трёхлетний Тарас Фисанович. Вот что рассказывала ему мать:

«Кто-то донёс немцам, что Бурьяновы прячут жидёнка. К нам домой пришёл немецкий офицер в сопровождении вооружённого винтовкой полицая, попутно выполнявшего функции переводчика. Поняв, что они хотят меня забрать, я стал громко кричать и вырываться из рук пришедших за мной мужчин. Чтобы заставить меня замолчать, один из пришедших ударил меня ногой в подбородок. На какое-то время я потерял сознание. Из разбитого подбородка обильно потекла кровь. С тех пор остался памятный знак – шрам на подбородке.

Крики женщин вызвали у пришедших некоторое замешательство. Да и нести на руках перепачканного кровью жидёнка им не хотелось. Приказав поутру привести меня на пункт сбора евреев, они ушли».

Драматичность ситуации, проблема выбора, которая стояла в их семье, стала понятна Тарасу много лет спустя. Скрыться втроём в городе не было никаких шансов. Как и вместе выбраться из него в условиях комендантского часа. Не привести мальчика на сборный пункт означало гибель родных.

Уже после смерти матери Тарас найдёт в её архиве черновик письма, где содержится душераздирающая подробность, как мальчик бросился к матери и бабушке с воплем: «Не отдавайте! Я не хочу умирать!».

Бабушка-спасительница

Именно бабушка и спасёт маленького Тараса.

Ефросинья Антоновна Самойлова родилась 22 июня 1889 г. в крестьянской семье в Бердянске. Она была двенадцатым ребёнком в семье. С отличием окончила церковно-приходскую школу и поступила в Бердянскую женскую гимназию по 3%-ной квоте для одарённых детей из народа по знаменитому царскому указу «О кухаркиных детях». Окончив дополнительный восьмой класс гимназии, Ефросинья получила право преподавать в школах начальной ступени и была направлена в одно из сёл Екатеринославской губернии. Ещё в гимназии она вступила в подпольную организацию РСДРП Бердянска, поначалу размножала на гектографе прокламации. В качестве связной Ефросинья выезжала в разные города. Летом 1907 г. ей поручили встретить на вокзале связного, приехавшего с партией револьверов. Это был квалифицированный слесарь-лекальщик Андрей Фадеевич Бурьян (1880–1919). Через год подпольщики были арестованы и заключены в Киевскую тюрьму. Ефросинья провела в ней восемь месяцев и была сослана в Полтаву. Когда на юге России разразилась эпидемия холеры, она вступила в Полтавский противохолерный отряд Красного Креста штатной санитаркой.

А затем окончила годичные курсы медсестёр Красного Креста, что давало право работать медсестрой в любом медицинском учреждении России. По отбытии ссылки в 1911 году Самойлова возвратилась в Бердянск, где её разыскал Андрей. В 1912 году они поженились, а вскоре муж Ефросиньи (уже под фамилией Бурьянов) стал одним из 13 депутатов, представлявших РСДРП в IV Государственной Думе. Супруги переехали в столицу России, где спустя год у них родилась дочь Елена, а в 1915-м сын Всеволод. Андрей Бурьянов, убеждённый сторонник Плеханова, запомнился яркими выступлениями с протестом против закрытия левых газет, освещавших дело Бейлиса в 1913 г.

В 1916 году, отправив детей к родителям, Ефросинья Антоновна поступила на медицинский факультет Харьковского университета. На следующий год она перевезла в Харьков больного мужа. Здесь их застала Гражданская война. Весной 1919 года Бурьянов умер от туберкулёза. Ефросинья Антоновна окончила Первый украинский институт красных врачей. В 1927 году она устроилась ординатором в ортопедическую клинику и поликлинику Харьковского электромашиностроительного завода. При содействии председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета, коллеги Бурьянова по Государственной думе Г.И. Петровского получила трёхкомнатную квартиру и пенсию на детей после того, как передала ему обширную партийную переписку мужа, в том числе письма Ленина. Любопытно, что восстанавливать свой партийный стаж или вступать в ВКП(б) она не стала.

Её дети в середине 30-х годов переехали из Харькова в Ленинград. Сын Всеволод стал курсантом того же Военно-морского училища, который оканчивал Израиль Фисанович. Его сестра Елена и стала женой будущего легендарного подводника.

Пешком из Харькова

Но вернёмся в оккупированный Харьков. Наверняка опыт конспиративной работы в подполье помог бабушке Тараса сделать, казалось бы, невозможное. 53-летняя женщина действует быстро и решительно.

Вот как вспоминал об этом Т. Фисанович: «В ту же ночь бабушка на санках меня вывезла из города и пешком за две недели прошла 150 км в холодную зиму до села возле районного центра Зачепиловка». Устроившись здесь врачом в больницу, она спасёт внука.

В начале 1943 г., опасаясь ареста за помощь раненому партизану, она вынуждена бежать с Тарасом в другую деревню. В освобождённый Красной армией Харьков они с внуком вернулись в марте 1943 г., буквально накануне второй немецкой оккупации (Красная армия была вынуждена вновь оставить город). Оккупация продлилась ещё 5 месяцев.

Мать Тараса, оставшись в Харькове, продолжала уклоняться от работы, распродавая пожитки и покупая на вырученные деньги фальшивые справки о заболевании печени (бабушка оставила ей лекарство, которое позволило симулировать желтуху). Справки приходилось обновлять каждые три месяца. Тарас вспоминал:

«Одну-две недели мы прожили всё в той же двенадцатиметровой комнате с окном во двор. Меня старательно прятали. Я, как мышонок, обитал между стенкой и кроватью, практически не выходя из этого убежища. Да и взрослые без особой надобности старались не покидать дом».

Именно в этот период у мальчика появилась фальшивая метрика, где, по его воспоминаниям, говорилось: «Фiсанов Тарас Илл‘овiч (т.е. Ильич), українец».

«Соответственно были изменены и паспортные данные отца. Этот документ, украшенный треугольной печатью Харьковской управы и сыгравший существенную роль в моей жизни, мать и бабушка тем не менее старались прятать от «посторонних глаз».

Связаться с семьёй И.И. Фисановичу удалось только в сентябре 1943 г. Лишь в конце 1943 г. Тарас с мамой встретятся с отцом и мужем. В Полярном Тарас отметит вместе с родителями своё пятилетие. Радость от встречи была недолгой. В мае 1944 г. 29-летнему капитану 2-го ранга (самому молодому в этом звании в советском флоте), командиру дивизиона бригады подлодок Северного флота Израилю Фисановичу было поручено получить в Великобритании и провести в Полярный английскую подводную лодку. 27 июля 1944 г. в Норвежском море её по ошибке потопил неопытный английский лётчик…

После войны

О яркой личности его сына, Тараса Ильича Фисановича (1939–2023), стоит рассказать особо. Он окончил Ленинградский мединститут, кандидат наук, хирург-онколог, автор более 70 статей в области медицины, об истории своего спасения и подвигах отца, опубликованных в России, Беларуси, Германии и Израиле. При его участии в 1990 г. в Харькове была издана книга, посвящённая И.И. Фисановичу. В 2011 году в С.-Петербурге в издательстве «Алетейя» вышла его книга «Крупицы жизни». В 1999 г. Тарас Ильич эмигрировал в Германию, где в 2013 г. издал трёхтомник воспоминаний и стихотворений.

«Бабушка до последних лет жизни сохраняла осанку, запечатлённую В.А. Серовым в портрете М.Н. Ермоловой. В любой ситуации она сохраняла достоинство, но без позы, и умела достигать взаимопонимания с людьми любого круга, овладев тайнами общения задолго до Карнеги» – такой запомнил Тарас свою спасительницу.

Я пытался разыскать Тараса Ильича, когда готовил эту публикацию. Нашёл в одной из его статей домашний адрес в Гамбурге, электронный адрес и телефон. Письма вернулись, на телефоне срабатывал автоответчик. Но на одном сайте я узнал, что он многократно выступал на Научно-техническом семинаре эмигрантов из СССР в Гамбурге. Как оказалось, в прошлом году одно из заседаний было посвящено памяти Тараса Ильича, скончавшегося 18 сентября 2023 года. Руководитель семинара Леонид Черников предоставил мне контакты вдовы спасённого Веры Корнильевны Сосновской. Она любезно поделилась со мной публикуемыми здесь фотографиями из семейного архива и рассказала, что Тарас Ильич обращался в Отдел праведников мемориала «Яд Вашем», но получил отказ.

Почему? Казалось бы, факт спасения еврейского мальчика его матерью и бабушкой бесспорен. Однако, согласно критериям «Яд Вашем» (а одно из важнейших среди них – свидетельство спасённого), это звание не присваивается близким родственникам спасённого, независимо от их национальности.

Для нашего проекта «Непризнанные герои» важно, что мама Тараса родилась в Петербурге, училась и работала в Ленинграде. С мая 1945 г. бабушка также жила в Ленинграде. Лишь в 1964 году после многолетних хлопот матери Тараса им предоставили маленькую двухкомнатную квартиру в доме, построенном Ленинградской военно-морской базой.

В этой квартире через год и умерла Ефросинья Антоновна. Елена Андреевна скончалась в 1985 году. Похоронены на Большом Охтинском кладбище.

Как мы надеемся, Ефросинья и Елена Бурьяновы одними из первых получат звание «Праведник народов России». В год 80-летия Победы особенно важно помнить и тех, кто, рискуя жизнью, помешал нацистам реализовать политику «окончательного решения еврейского вопроса».

В ТЕМУ

Научно-просветительный центр «Холокост» и МНОЦ истории холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) при поддержке ряда еврейских и общественных организаций других конфессий начали проект «Непризнанные герои». Его цель – присвоение звания «Праведник народов России» тем бесстрашным жителям или уроженцам нашей страны, которые спасали евреев в годы холокоста, но чей подвиг не подпадает под критерии израильского мемориала «Яд Вашем», присуждающего звание «Праведник народов мира».