Михаил Булгаков, несомненно, самый загадочный писатель XX века. Несмотря на то что он находился в сложных отношениях со временем и c властью, сегодня классик – вне времени. И главное – по-прежнему интересен. И просто читателям, и, конечно же, современным писателям, которым мы задаём такой вопрос:

Ваше отношение к личности и творчеству Михаила Булгакова?

Андрей ВОРОНЦОВ, лауреат Булгаковской премии:

– Как и многие, я открыл Булгакова с «Мастера и Маргариты». Я его читал глазами советского десятиклассника-

Потаённые смыслы «Мастера» стали доступны мне позже, когда я прочитал «Белую гвардию». Без этого романа мы никогда не поймём, почему культура XIX века стала для нас реликтом и что случилось после 1917 года с теми, кто наследовал Достоевскому и Чехову. Патриот Мышлаевский с ядовитейшим сарказмом говорит о «мужичках-богоно

Это не кто иной, как Медный князь с крестом, насылает мародёров на Василису, петлюровцев – на подрядчика Якова Григорьевича Фельдмана, большевиков – на петлюровцев, и всех их вместе, включая «мужичков-богоно

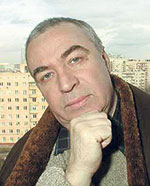

Юрий КОЗЛОВ:

Юрий КОЗЛОВ:

– Для меня как для читателя и писателя Михаил Булгаков значит бесконечно много. Я помню зачитанные до невесомой прозрачности номера журнала «Москва» за 1966 год с романом «Мастер и Маргарита». Я начал читать этот роман прямо на лекции в Полиграфическом институте, где тогда учился, и окружающая меня действительность исчезла, растворилась в фантастическом, «прекрасном и яростном мире» «Мастера и Маргариты».

Михаил Булгаков – единственный и уникальный в своём роде среди советских писателей XX века. Если кто и был в той жизни «поверх барьеров», то это именно он, проделавший головокружительный путь от «Белой гвардии» к «Батуму», но при этом не замаравший себя угодничеством, конформизмом и сделками с совестью. Его белые одежды остались чисты и по-своему возвышенны, как халат сельского врача, как знаменитое «Полотенце с петушками». В чём-то (применительно к своей эпохе) Булгаков повторил путь Гоголя, стартовавшего «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а финишировавшего «Избранными местами…» и сожжённым томом «Мёртвых душ». Уцелевший «Мастер и Маргарита» («Рукописи не горят!») – своеобразный духовно-творческий аналог-антипод «Избранных мест…». Это отчаянная и (что поразительно для человека, сформировавшегося в дореволюционной России) искренняя апелляция не к высшим, а к «низшим» силам, утвердившимся в качестве судебной (в значении «суд» и «судьба») инстанции в ненавистной Булгакову, но мёртво держащей его в своей гравитации советской реальности. У них – точнее, у Него, единого в разных лицах, присутствовавшего одновременно на Патриарших прудах, в Кремле, в тёмных пропастях земли и в пронизанном молниями чёрном небе, – просила измученная душа писателя тишины и покоя, предлагая взамен бесхитростный и наивно отстранённый от текущего политического момента «Батум».

Но сделка не состоялась. Или, если учесть, что Булгаков, в отличие от многих других, умер в своей постели на руках любящей жены, состоялась, пусть и не в полном объёме.

Определивший его судьбу Сталин отлично понимал надмирную внеполитичную социальность писателя. Он не выпустил его за границу, оставив, как редкую птицу с ярким непривычным оперением, в советской «клетке». То есть сделал с Булгаковым то, что хотел, но не сумел сделать с Иешуа Понтий Пилат.

Роман «Мастер и Маргарита» переформатировал позднейшую советскую литературу. Из Воландова плаща выпорхнули и «Альтист Данилов» Владимира Орлова, и последние повести Михаила Анчарова, и стилистические изыскания Проханова, не говоря о нынешних «лидерах продаж» Пелевине и Сорокине.

Но Булгаков неизмеримо сильнее и современнее любых своих вольных и невольных последователей. Он как будто заглянул в некое инфернальное зеркало и увидел многовариантное, но единое и неделимое в своих сущностных признаках отражение высшей (советской, российской – неважно) власти. Увидел и ужаснулся неотвратимости её виевского (по Гоголю) взгляда, заставляющего цепенеть в перманентном ожидании беды человеческие души на свободных от счастья, справедливости, закона и благодати необозримых географических пространствах.

В этом году исполняется 50 лет первой публикации «Мастера и Маргариты» на страницах журнала «Москва». Это событие должно быть отмечено установкой достойного великого писателя барельефа на стене дома на Арбате, где находится пока ещё не вытряхнутая оттуда редакция.

Валерий ПОПОВ:

– Булгаков стал для нас писателем-праздником после довольно суровых будней советской литературы. И потрясающе то, что вместе с ним вернулись и Олеша, и Бабель,и Пастернак, и Платонов. Как это было ярко! Помню, я ехал на поезде в Карпаты, к моим весёлым друзьям, кататься на лыжах, за окнами были горы, снег, солнце – счастье было полным... но не совсем. И вдруг вошёл гуцул в чёрном полушубке, он продавал отличную местную колбасу и вино. Я ел кровяную колбасу, прихлёбывал вино, смотрел на сверкающие горы. Счастье было полным. Но, как выяснилось, опять не совсем. В вагон вошёл продавец с сумкой, похожей на почтальонскую, он продавал газеты, книги и вдруг вытащил два сиреневых – помню как сейчас – журнала «Москва» с романом Булгакова «Мастер и Маргарита». Я их раньше только видел в чужих руках, но не читал. И вот! Я ел колбасу, пил вино, поглядывал на сияющие горы – и читал Булгакова! Большего счастья в моей жизни не помню.

Впечатляло и то, что появился он в ореоле мученичества, жертвой советской власти, – и его читали так жадно, потому что верили, что с Булгаковым пришла новая, гениальная жизнь. Кое-что подтвердилось, кое-что – нет. Теперь порой даже завидно, как «страстно» относились к Булгакову власти. Сталин то смотрел несколько раз во МХАТе булгаковские «Дни Турбиных», явно с интересом, то потом вдруг гнобил писателя… Такое тоже надо заслужить – чтобы власти то восхищались тобой, то боялись тебя.

Алексей ВАРЛАМОВ:

– Для Булгакова ключевое слово – честь. Он о том, как сохранить её в трудное время, писал в своих романах и в этом смысле был прямым наследником пушкинской традиции. Той, что идёт от «Капитанской дочки». Он восстал против бесчестья и жестокости своего времени, противопоставив ему милосердие и любовь. Он прожил суровую упрямую жизнь и ни перед кем не гнул шею. Любил красоту, талант, остроумие, чуткость и сам был таким человеком. И при этом по-своему конфликтным, жёстким, неподатливым. Театральным и нетеатральным одновременно. Обидчивым, мнительным, великодушным и великолепным. Он не любил свою судьбу и всю жизнь с ней бодался, но она оказалась ещё упрямей и неподатливей, чем он. Он хотел прижизненной славы и признания, а она, дав ему этой скандальной славы вкусить во второй половине 20-х, потом её безжалостно отобрала и превратила его жизнь в заточение, так что многие и не знали, жив он или нет. Ночами он страдал от бессонницы, плакал и спрашивал жену: «Леночка, почему меня не печатают?» Сказал бы он это своему соседу по дому в Нащокинском переулке Осипу Мандельштаму, прокричавшему одному молодому поэту в ответ на такой же вопрос: «А Гомера печатали? А Иисуса Христа печатали?» Но он действительно страдал и пытался прорваться не только к будущему, но и к современному ему читателю. И писал не только «Мастера и Маргариту», но и «Батум», потому что главный читатель для него был тот, кто потом скажет: «Наша сила в том, что мы таких, как Булгаков, заставили на себя работать». Это была чудовищная ложь, и вся его посмертная судьба тому свидетельство. Он работал не на них, потому что был невидим и свободен. У него было немного друзей и много врагов. Он умер в Прощёное воскресенье.

Сергей ШАРГУНОВ:

– В биографии Валентина Катаева, которая у меня недавно вышла, немало места уделено жизни и судьбе Михаила Афанасьевича Булгакова и его взаимоотношениям с моим героем. Было нечто их роднившее, потому что оба они не приняли ту смуту, которая захлестнула распадавшуюся империю. В этом смысле их объединила фигура Алексея Николаевича Толстого: они познакомились в Москве в 23-м году, и не где-нибудь, а в газете «Накануне», выходившей под патронажем Алексея Толстого. Газета собирала у себя «сменовеховцев» – тех людей, которые, с одной стороны, выступали за великую Россию, с другой – уже тогда различали имперские государственные черты, проступавшие в советской реальности. Это газета как белых, так и анархических кругов, примирившихся с Советами. Кроме того, роднит Катаева и Булгакова и то, что оба они из духовного рода. Отец Булгакова – преподаватель духовного училища, отец Катаева тоже был преподавателем… Катаев переживал бурный роман с сестрой Булгакова Лёлей, и мне удалось найти интереснейшие письма, написанные Зощенко, Мандельштамом, Олешей и самим Катаевым, где обсуждается история развода Булгакова с Татьяной Лаппой. Также не оставила равнодушным литературное сообщество история его новой страсти к Белозёрской.

Интерес к Михаилу Афанасьевичу не может быть музейным. Это по-прежнему яркий и живой интерес, и по-прежнему есть огромное количество непрояснённого и загадочного в жизни Булгакова. Интересно, что он хранил в своём архиве вырезку из газеты, выходившей на Северном Кавказе, где была напечатана его статья «Грядущие перспективы». В этой статье он, с одной стороны, отвергал смуту и мятеж в нашей стране, с другой – размышлял о будущем российской государственности, приходя к пониманию того, что идеи созидания при всём трагизме переживаемого страной всё равно будут востребованы, так же как будут востребованы и люди созидания.

Для меня Булгаков – один из любимейших писателей. «Дни Турбиных» и своим уютом, и своей мелодией даже ближе мне, чем его драматургия и роман «Мастер и Маргарита». Судьба писателя мистична, включая финал его жизни. Речь идёт о его пьесе «Батум», которая изначально называлась «Пастырь», где он обыгрывает новозаветный сюжет и показывает вождя народов как Спасителя, собирающего вокруг себя учеников… Известно, что эта вещь уже была принята к постановке, и Булгаков выехал в Батум из Москвы на поезде, окрылённый и счастливый. Но случилось то, что он сам напророчил в одном из своих рассказов, – пьесу зарубили. И с этой минуты Булгаков начал умирать…

Булгаков – одновременно и мистический, и реалистический писатель, вся жизнь его пронизана таинственностью. Но важнейшее в его произведениях – это очарование русского языка, присутствие лада, несмотря на весь мрак и фантасмагорию реальности. Любопытно, что в самых фантасмагорических сюжетах он остается настоящим, «белой кости» реалистом. Аристократизм Булгакова очаровывает с первой фразы. Интересно воспоминание одного из его современников, заметившего, что Булгаков не любил «колебать мировые струны». И это, пожалуй, очень точно сказано. Он жил в ладу с миром, и не его вина, что мир ломался и корёжился. Михаил Афанасьевич, без сомнения, остаётся важнейшим русским писателем, в котором мы находим чувство семейности, чувство Родины и, конечно, прекрасное русское слово.

Анатолий КОРОЛЁВ:

– В юности, когда я только-только пробовал свои силы в прозе, я, увы, находился в состоянии депрессии Почему? Да потому что увлекался формальной стороной литературы… Ну кому, скажи, говорил я себе, нужны твои поиски? Остынь, глупец. Тебя никто, никогда и нигде не будет печатать! Ты не увидишь ни одной своей книжки и т.д.

И надо же!

Именно тогда мне попала в руки журнальная публикация «Театрального романа», а вскоре «Мастер и Маргарита». Имя Булгакова тогда было на старте известности, я ничего о нём толком не знал. Прочитал и воспрянул духом: вот образец смелости, вот уровень свободы!… Хотя… тут же демон стал нашёптывать на ухо: но это же после смерти автора, при жизни твой Булгаков ни черта не напечатал.

И всё же что-то стронулось с места в душе неофита.

Я стал дерзить пером и до сих пор продолжаю рисковать на бумаге.

Но тут нужна осторожность. Булгаков насвистывал. Булгаков опасно сближал свою судьбу и дьяволиаду. Прописать чертовщину в собственной квартире в доме на Садовом кольце, дать атеисту Михаилу Александровичу Берлиозу свои инициалы – М.А. – и отправить одного двойника головой под трамвай, а другого двойника, Максудова, бросить головой вниз с Цепного моста… всё это на грани самоубийства.

Особенно опасной была попытка Булгакова повлиять на Сталина.

Напомню незнающим, что Сталин увлекся творчеством драматурга; не меньше 15 раз он смотрел спектакль «Дни Турбиных», где белые офицеры ходили по сцене МХАТа в белогвардейских мундирах с погонами и пели «Боже, царя храни…», а в начале второго акта в доме украшали новогоднюю ёлку. А ведь новогодняя ёлка тоже была запрещена в 20-е годы… Короче, узнав о странной тяге вождя, Михаил Афанасьевич написал новую пьесу «Кабала святош» о Мольере и короле Людовике Солнце, где внушал Сталину тайную мысль уничтожить «кабалу святош», разнести в щепки ферулу старой ленинской гвардии: стряхни обузу, будь королём, цари!

Правда, вождь вскоре (в 1935-м) запретил опасную пьеску.

И всё же через два года террор против партии был развязан.

И думаю, что одна горькая капля ответственности в том алом шторме лежит на совести нашего гения, хотя его отчаяние можно понять: 298 (!) отрицательных рецензий на свои пьесы наклеил Булгаков в особом альбоме. Среди этого смерча ненависти было только три положительных отзыва.

Одним словом, писателю нужна особая осторожность в обращении с творческим даром, ящик Пандоры надо держать на замке. Думаю, лучше не освистывать, а вышучивать. Не раздавать пощёчины, а смеяться. Смех – вот золотая пилюля от неумеренной власти и самоуверенной глупости. В этом ракурсе лучшая вещь Булгакова, на мой взгляд, – это повесть «Собачье сердце».

И ещё одна мысль.

Как ни странно, но, описав фантастическую параболу, великий роман Булгакова «Мастер и Маргарита» постепенно уходит в царство подростков и становится на золотую полку детской литературы, туда, где уже стоят «Приключения Гулливера» Свифта, «Дон Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо и «Приключения Оливера Твиста» Диккенса, – книги, адресованные когда-то исключительно взрослому читателю.