Вглядимся в эпистолярный портрет крупнейшего английского писателя первой половины ХХ века. Ведь письма – это отличное подспорье для жизнеописания. Творчество же Хаксли, во всяком случае довоенное, известно у нас куда лучше, чем подробности его жизни в 1910–1930-е годы.

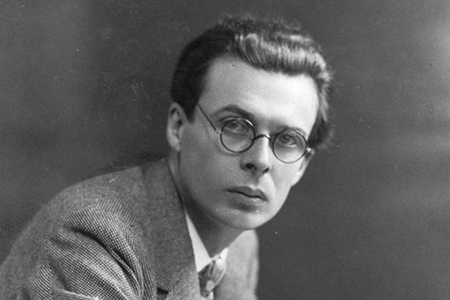

Перед нами на портрете скептик, атеист, мизантроп, свободолюбец, человек увлекающийся и противоречивый. И во всём – во всех своих трудах, начинаниях и интересах – личность разносторонняя, широкого творческого, научного, мыслительного, да и человеческого диапазона.

В первом же письме (Олдосу нет и четырнадцати) он, прямо как у Стивенсона в «Острове сокровищ», даёт одноклассникам подробные указания, как отыскать спрятанные им в школе «несметные» сокровища. «И не вздумайте их потерять», – предупреждает это грозное и загадочное послание. Во втором письме (ноябрь 1908 года), умудрённый печальным опытом учёбы в закрытой школе, Олдос рекомендует своему двоюродному брату самый эффективный способ борьбы с дедовщиной: разбить две дюжины яиц и вылить их вместе со спитым чаем в ванну «деду»-старшекласснику…

Чувство смешного (при совсем не располагающей к смеху жизни: ранняя смерть матери, самоубийство брата, отслойка сетчатки) юный насмешник демонстрирует на внушительной дистанции от незлобивого швейковского до язвительного гулливеровского юмора. Описание в письме отцу призывного пункта в начале Первой мировой и в самом деле заставляет вспомнить шедевр Ярослава Гашека: «Для проверки моего зрения врачу почему-то понадобилось раздеть меня донага». Есть в письмах немало примеров и совсем другого смеха. Проповеди местного епископа, пишет Хаксли из Оксфорда брату Джулиану (и мы сразу же узнаём в двадцатилетнем студенте Бэллиол-колледжа будущего автора «Жёлтого Крома» и «Контрапункта»), «слушают, разумеется, лишь те, чьи души уже спасены – зубоскалы же предпочитают точить свои вставные зубы, сидя у камелька в тиши и покое». Достаётся от не по возрасту язвительного студиоза и сильным мира сего: «Когда же ему (члену Парламента сэру Уильяму Полларду Байлзу) объяснили, чем был знаменит остров Лесбос, он ужасно расстроился, ибо перепутал Лесбос и Лемнос и испугался, что английских солдат на Галлиполи совратят потомки Сапфо» (Из письма Джулиану Хаксли от 31 марта 1916 года). А вот сатира чисто свифтовская: «Я предлагаю, чтобы любой оксфордский профессор, который читает лекции, пишет статьи и книги о Балканах… был незамедлительно лишён всех научных степеней и навсегда изгнан из Оксфорда». Чем не «Скромное предложение»?

Ирония, скепсис – быть может, главная нота в письмах Хаксли 1920–1930-х годов – нередко распространяется и на него самого: «Мой монокль грандиозен, но вид у меня в нём греко-римский и уж очень претенциозный». А также, хоть и не без некоторого кокетства, и на его творчество. «Меня безудержно тошнит от одного вида моих стихов», – пишет он о своем первом, и впрямь не слишком удачном сборнике «Горящее колесо»…

Да, Хаксли много шутит, иронизирует, при этом мизантропические настроения, ему вообще свойственные, с возрастом, особенно в преддверии второй войны, нарастают, дают о себе знать всё очевиднее. Едва ли не в каждом письме тех лет звучат апокалиптические прогнозы, случается, правда, несколько преувеличенные. «Перспектива мира, – пишет он ещё в 1917 году Гилгуду, – единственный луч утешения в беспросветном будущем», «… у нас появится поколение существ, не способных на мысль или на действие, жертв невиданной анархии». «Будущее вселенной представляется мне туманным, чтобы не сказать зловещим». В основе этих невесёлых прогнозов, конечно же, лежит неверие в человека. «Вот бы найти средство от ужасов, на которые способны человеческие особи» (Флоре Струсс, 6 января 1931). В свете подобных «радужных перспектив», растущего скепсиса и отсутствия иллюзий в отношении европейской политики («Поневоле задумываешься, – читаем в письме Хаксли брату от 24 мая 1918 года, – чего у наших властителей больше – глупости или порочности») появление в 1932 году «Прекрасного нового мира» вряд ли покажется неожиданным.

Ирония, скепсис, мизантропия – не единственные краски на эпистолярном портрете Олдоса Хаксли. Все люди составлены из противоречий, личности же творческие – особенно. Слабо видящий, как теперь бы политкорректно выразились, Хаксли очень зорок как психолог, его точным, глубоким психологическим прозрениям можно позавидовать. «Нет совета более глупого, чем «познай себя», – пишет он Флоре Струсс. – Если тратишь время на то, чтобы себя познать, то и познавать будет нечего, ведь твое «я» существует только в связи с обстоятельствами за пределами твоего «я». И наблюдательности совсем ещё молодого человека можно позавидовать тоже. В то же время недюжинная наблюдательность Хаксли, острота ума соседствуют с наивностью, примеров которой в письмах тоже предостаточно. «Хочется надеяться, – пишет он брату в начале 1915 года, – что война к сентябрю кончится». Подобным прекраснодушием, впрочем, страдал в те годы не он один. Ещё бóльшая наивность проявляется в увлечении уже зрелого, сложившегося писателя идеями пацифизма, в котором он одно время видел панацею от всех бед…

Эти и многие другие идеи, теории, гипотезы – нередко, как сказали бы сегодня, провокативные – Хаксли выставляет в письмах на суд своих корреспондентов, словно бы испытывает на прочность эти идеи (и корреспондентов); его письма, таким образом, – это своеобразная дискуссионная трибуна. Одновременно с этим он, человек энциклопедической образованности, просвещает тех, с кем переписывается. Делится с ними своими вкусами и предпочтениями. Даёт менее опытным авторам уроки литературного мастерства. Случается, растолковывает смысл своих произведений, объясняет, например, отцу, которому не понравился «Шутовской хоровод», в чём состоит новаторский характер романа-беседы в его исполнении: «С художественной точки зрения «Шутовской хоровод» отличается определённой новизной, ведь в этом произведении категории – трагическое, комическое, фантастическое, реалистическое, – по традиции существующие порознь, отдельно друг от друга, объединены в некую общность…»

Вот и письма Хаксли за первые сорок лет его жизни также могут быть объединены в некую общность. Писатель, человек увлекающийся, противоречивый, часто и легко меняет свои взгляды. Но один «взгляд» остаётся неизменным – и это свободомыслие; не свобода действия «с многоточием после этих слов», а именно свобода мысли. «В нашей жизни, – замечает он не однажды, – нет ничего важнее, чем свобода мыслить». Эта свобода – вероятно, главная отличительная черта эпистолярного наследия Олдоса Хаксли, да и всего его творчества, художественного и научного.

Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература»