Потеря Луконина была страшна для меня тем, что человеческая близость, которая состоялась между нами, несмотря на все трагически разъединительные обстоятельства, сейчас уже оказалась невозвратной. Но была и другая близость – близость поэтическая, о которой по близорукости или по другим, менее безобидным болезням умалчивают поэтические критики, если они на самом деле существуют. Луконин один из тех поэтов, без которых меня бы не было. Даже подражание ему счастливо оказалось для меня путём к самому себе.

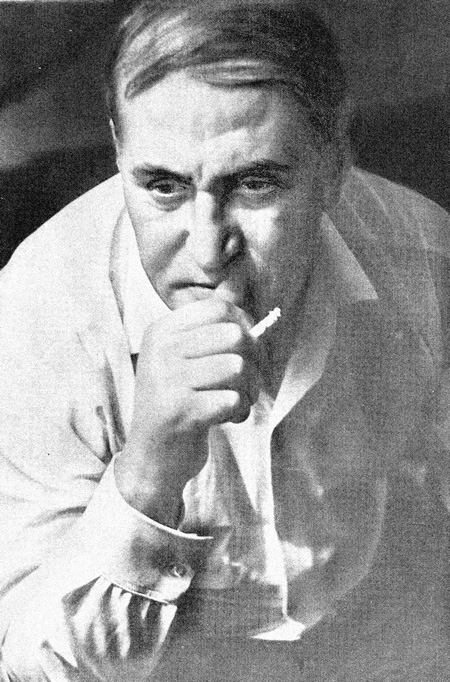

Луконин – поэт хотя бы потому, что принёс в поэзию больше чем имя – интонацию. Один стихотворец, не умевший простить Луконину его молние-носного послепремиального восхождения после войны, обвинял Луконина в том, что эту интонацию он заимствовал у Леонида Лаврова. У Луконина были некоторые совпадения в манере с Лавровым и Кульчицким. Но стать собой без впитывания других поэтов в поэзии невозможно. Луконинская интонация существует, её ни с чьей другой интонацией не спутаешь, его стихи – даже самые неудачные – никак не вмонтируешь ни в чью книгу, что превосходно получается с продукцией многих стихотворцев. Эта интонация – задыхающаяся от переполненности поэзией ритмическая проза особого таинственного склада. Луконин написал несколько гениальных стихов: «Коле Отрада», «Госпиталь», «Сталинградский театр», «Пришедшим с войны». Эти стихи будут включаться во все антологии русской поэзии, пока она будет существовать. Но главное – не отдельные стихи, а вдышанное в поэзию неповторимое обаяние своей неловкой, стесняющейся себя интонации. Лучшие книжки Луконина – «Сердцебиение», «Дни свиданий» поразили меня тем, как насвеж они были написаны, заставляли меня бродить по улицам Москвы, повторяя ритмические движения стихов.

Сопоставление Луконина с Маяковским было натянуто, неестественно. Маяковского он любил, но публицистическая линия Маяковского была далека от луконинского, совсем не ораторского характера. Когда на Луконина волей-неволей начинало исподволь действовать навязываемое ему критиками пятидесятых годов представление о самом себе как о продолжателе Маяковского, то луконинская поэзия сопротивлялась, строки трещали по всем швам. По социальному заказу Луконин не умел писать. У Луконина была рабоче-футбольная биография, но душа у него где-то в самой глубине была притаённо крестьянская. Он прятал это, поскольку его все называли «рабочим поэтом» после поэмы «Рабочий день», и крестьянская суть лишь чуть-чуть пробрезживала в его поэзии. Но характер у него был волжского хуторянина. Он мог бы стать и профессиональным футболистом. Помню, как уже довольно погрузневший, он играл в футбол со студентами Литинститута и нанёс пушечный «пономарёвский» удар с ходу, так что мы сразу почувствовали – недаром его когда-то взяли в сталинградский «Трактор». Он и одевался, как спортсмен: любил буклешные кепки, тергалевые в искорку костюмы. Однажды, когда Луконин уже стал лауреатом, ему сделал замечание один прирождённый бюрократ: «Ты что это в кепке? Несолидно… Шляпу пора завести… Такую, как у меня… велюровую...» Но Луконин кепку на шляпу не сменил. Он не использовал всех заманчиво приоткрывавшихся перед ним велюровых перспектив. Даже работая в последнее время на официальном посту секретаря Союза писателей, он сохранял свою буклешную независимость. Его побаивались, потому что одной резкой «незапланированной» фразой он мог смешать все заранее комфортабельно растасованные карты заседаний. Я помню, как однажды он выступил против выдвижения книги Николая Тихонова на премию, предъявив забываемый часто в таких случаях простейший довод «плохие стихи», что вызвало полное замешательство в президиуме. (Это было году в 1950-м.) Через его руки прошла моя первая публикация в толстом журнале («Октябрь», 1952 г.). Он поддержал первые шаги Владимира Соколова, Беллы Ахмадулиной. Одна критикеса, работавшая над монографией о Луконине, с полными гражданского негодования глазами, возмутилась одним из его докладов, сделанным в ранних пятидесятых годах. Он ей показался «реакционным». Она судила об этом докладе с точки зрения семидесятых и с ужасом поведала мне о своём открытии в архиве. А я-то помню, что именно об этом самом докладе мне говорил Антокольский, что его «спас Миша», прикрыв от угрожавшей ещё более жестокой критики. Грешно, исходя из сегодняшних исторических обстоятельств, оценивать человеческое поведение на фоне совершенно других обстоятельств. Конечно, существует и то, что нельзя оправдать никакими обстоятельствами. Но даже прежде, чем осудить, сначала надо понять.

Вслед за послевоенным взлётом, у Луконина был долгий жестокий кризис, как и у многих поэтов его замечательного фронтового поколения. Гудзенко написал тогда очень слабую поэму «В дальнем гарнизоне», Наровчатов почти ничего не писал, Межиров ушёл в переводы, в сухой риторический профессионализм. У Луконина нет средних стихов. У него они или очень хорошие, или очень плохие. Он не набил руку, не стал профессионалом в ремесленном понимании этого слова.

Его не могли спасти переводы, когда не писалось, – он и собственную душу не успел перевести. Техники отдельно от душевного настроя у него не было. Там, где он пытался поставить перед собой рациональное задание, он становился профессионально беспомощен. Только там, где он вырывался в стихию своей собственной рассвобождённой интонации, он был как рыба в воде. Такова была природа его самородного, а не самовоспитанного дара. Луконин был тугодумом в самом лучшем понимании этого слова, и многое запирал в себе от посторонних любопытствующих глаз, отделываясь мрачновато очаровательными фразами вроде «Я стар… Не убивай меня…». А когда к нему лезли с суетливыми домогательствами или назойливыми комплиментами, он говорил своё невесело покровительственное: «Не суетись… Отдохни…» Многих из тех, кто сегодня кичится якобы существовавшей дружбой с ним, он в друзьях, и даже в литераторах, не держал – они были просто-напросто его собу-тыльниками, но не больше. В момент личной ссоры с одним поэтом он продолжал ценить его талант, а если всё-таки срывался в раздражении, и его радостно пытались настроить на постоянную волну ненависти, то он с отвращением отказывался. Настоящий поэт понимается не только через свою поэзию, но и через отношение к другим поэтам.

Когда один поэт моего поколения пренебрежительно отозвался о Луконине, я задумался об этом своём сверстнике: а так ли уж он талантлив на самом деле? Нельзя опираться на опыт только, скажем Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, и совершенно перескочить через опыт блистательной фронтовой плеяды, хотя имена, составляющие её, каждое в отдельности несоизмеримы по масштабу с тремя вышеназванными. Надменное пренебрежение опытом фронтовой плеяды чревато опасностью потери существенного звена в истории русской поэзии.

В то же время не нужно заслонять фронтовой плеядой то, что было до неё, и то, что делается сейчас. Луконин никогда не заслонял собой никого в поэзии, а только прикрывал собой. Это единственное достойное поэта поведение. Луконин ушёл недоисповедовавшись. Самым исповедальным моментом был в его жизни вздох, глубокий-глубокий, как будто всё невысказанное со всхлипом поднималось из глубин его души. Луконин пережил множество потерь друзей: их отнимали то смерть, то женщины, то так называемая «литературная борьба». Жизнь, по его выражению, испытывала его «на разрыв». Он не разорвался, а надорвался. А между тем раненный столько раз друзьями, среди которых однажды был, к несчастью, и я, он был самой природой создан для дружбы.

С ним и помолчать можно было, как поговорить. Луконин был для меня больше, чем просто другом. Он был для меня постоянно мучающей темой. О нём я написал добрый десяток стихов. Некоторые его радовали, некоторые обижали. Потом, когда я сам стал темой для некоторых коллег, зарифмовывающих мои личные трагедии, мне стало понятно, как иногда это может быть больно.

Но тогда у меня ещё не было трагедий, и выражение «Не судите, да не судимы будете» я всерьёз не принимал.

Луконин был для меня тем, чем для Луконина был Смеляков: больше чем учителем, – любовью.

Евгений Евтушенко

3 мая 1980 года