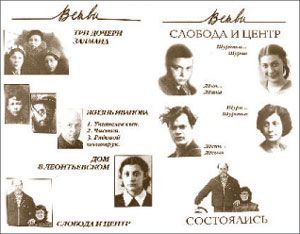

«ВЕТВИ», дневники и записи. Москва, типография «Радуга». Годы издания 2001–2011. Лев АННИНСКИЙ: 1. Три дочери Залмана, 800 с.; 2. Жизнь Иванова, т. 1, 600 с.; 3. Жизнь Иванова, т. 2., 500 с.; 4. Жизнь Иванова, т. 3, 600 с.; Александра АННИНСКАЯ: 5. Дом в Леонтьевском, 700 с.; Александра и Лев АННИНСКИЕ: 6. Слобода и центр, т. 1, 800 с.; 7. Слобода и центр, т. 2, 700 с.; 8. Слобода и центр, т. 3, 600 с.; 9. Слобода и центр, т. 4, 500 с.; 10. Слобода и центр, т. 5, 500 с.; 11. Слобода и центр, т. 6.; 12. Шурёнка, Шурка, 556 с.; 13. Шура, Шурочка, 628 с.; 14. Лёка, Лёшка, 804 с.; 15. Лёсик, Лёська, т. 1, 604 с.; 16. Лесик, Лёська, т. 2, 670 с.; 17. Состоялись! 400 с.; 18. Лев АННИНСКИЙ: Маршруты, 220 с.

Лев Александрович Аннинский – личность, не нуждающаяся в представлении. Скорее, он сам многих и многое представил – я имею в виду наш непростецкий литературный мир, его ценности и мнимости, – всегда красноречив и почти всегда убедителен – по крайней мере система его аргументации глубока, покоится на фундаменте не только серьёзнейших знаний, что должно быть у всех и всегда, но и нравственной определённости, что особенно существенно и в нашу нынешнюю смутную непогодь.

Но вот я беру в десятый, в пятидесятый, в сотый раз голубые фундаментальные тома в 500, 700, 800 страниц каждый, принадлежащие перу Льва Аннинского, и, прочитав их от начала до конца, не знаю, не умею, не очень понимаю, как и что сказать о них.

Но вот я беру в десятый, в пятидесятый, в сотый раз голубые фундаментальные тома в 500, 700, 800 страниц каждый, принадлежащие перу Льва Аннинского, и, прочитав их от начала до конца, не знаю, не умею, не очень понимаю, как и что сказать о них.

От чего же я растерян?

Не от объёма – напротив, толщина книг восхищает.

Пожалуй – от цифры тиража. Всего 33 экземпляра! Почему?

Это при известности-то Аннинского, множественности его контактов, связей, наверное, дружб? Почему эти невероятные тома самим их тиражом кричат (или всё же тихо, спокойно, сдержанно говорят): это не для всех; это даже не для чтения; это только зафиксированная данность – долгое время она имела облик заветных тетрадок, и в какой-то миг, когда бумаги писателя приводятся в порядок, – вот, они в этот порядок приведены и, чтобы не было разночтений, просто распечатаны, как когда-то распечатывали на машинке несколько экземпляров. Ну тут чуточку поболее…

И вот допущенный в эти тома, я погружаюсь в человеческую жизнь.

Поначалу – воспоминания детства, установление родственных связей, тёплая свечечка тоски по ушедшим, по тем, кому был интересен будущий автор, сам по себе ещё чистый листок, по которому пишет, а порой и царапает жизнь своим ходом, по счастью, не всегда размеренным и чётким.

Рождение, мать и отец, родня, позже – лики друзей и случайных прохожих в определённом пространстве – тогдашней московской слободе Потылиха, которая ныне зовётся Мосфильмовской улицей, с рядами зарубежных посольств, знатной киностудией, небоскрёбами, означающими для кого-то новое благосостояние.

Но тогда – слобода, пригород Москвы, и дороги, способы, как мальчик Лёва Аннинский изредка добирался до города, греют душу и тут же наполняют её горечью – об ушедшем.

Первые восемь глав написаны вольным, ясным, чистым языком воспоминания, которое в сущности – художественная проза зрелого литератора. Однако, читая это, исподволь чувствуется скрытый пока тайный писательский замысел – не для того же пред тобой несколько тяжеловесных томов? И – точно.

С девятой главы, оставив позади начальную жизнь – свою и своих близких, эпоху, когда человек в самую начальную свою пору ещё не в состоянии фиксировать себя, иначе – «отлистав» собственным, сегодняшним, современным и в высшей степени достойным текстом собственное начало, автор подводит нас к себе, тогдашнему.

Я бы подчеркнул это – подводит к себе подлинному, и сделать такое возможно только одним способом – себя и предъявить.

В 10 лет отроду, в 1944 году, Лев Аннинский начинает вести дневник.

Ну мало ли – с кем не случается. И я примерно в такие же годы пробовал, да бросил: жизнь захлестнула. Но вот в том-то моё искреннее и уже теперь давнее по стажу этого моего ощущения чувство, которое иначе как изумлением не назовёшь: Лев Аннинский с 10 лет беспрерывно ведёт дневник, и эти тома и есть этот грандиозный, глубоко подлинный, правдивый документ, который автор рискнул распечатать тиражом в 33 экземпляра.

Вот первая запись. Привожу её полностью:

«Я, Лев Аннинский, с 10 лет начинаю вести свой дневник.

1944 год.

10 апреля. Проходили в школе глаголы. Нам выдали новые тетради, чтобы сшить.

Дома: только что пришёл из школы и грею себе обед. Событий никаких. Без четверти звонила Роза. Двадцать минут пятого звонила Роза.

Примечание 1951 (Льва Аннинского): Ну и что?

Примечание 2000 (Льва же Аннинского): Как что?! А Розин (это – тётя. – А.Л.) подарок ко дню рождения? Картинка гуашью – этюд какого-то мосфильмовского художника к какому-то фильму. И напутствие:

Дорогому Лёве – аванс в счёт действительного подарка ко дню рождения.

Поздравляю с Первым Десятилетием, желаю вырасти и стать талантливым художником и прошу подарить тогда мне, старушке, картину своей работы, а пока крепко целую. Тётя Роза. 7 апреля 44 г. Москва.

Художником я так и не стал, тем более талантливым, но работы любимой тётке подарил, только не в том жанре».

Ещё одна запись, вторая.

«11 апреля.

Событий нет. Наши войска на фронтах заняли г. Армянск (Крым).

В 3 часа приехал мой брат Вадик, в 4 ч. уехал. Я долго стоял и глядел ему вслед, пока маленькая серая фигурка не скрылась за поворотом троллейбуса.

Нарисовал картину «Александр Македонский и его конь Буцефал».

Это – единственная цитата из дневника, которую я привожу. Во-первых, потому, что тут две самые первые записи десятилетнего человека. Вторая – про брата, за маленькой, исчезающей фигуркой которого следит автор, и это рождает читательское чувство, точнее – сочувствие, профессионально же – внятный эпизод – хоть литературы, хоть кино.

Но дело не в том, и не туда я клоню.

А к подлинности. В записях – неумело и, значит, просто выраженное – чувство, ощущение. Правда того времени и того, тогдашнего автора.

С девятой главы начинаешь ощущать то время, в котором тогда обретался тот автор дневников.

И вот так – день за днём, может быть с какими-то пропусками, шестьдесят (!) лет подряд. Многие годы спустя автор в каких-то местах комментирует свои тексты. Чаще – иронизирует над собой, тогдашним (зря!), иногда – опровергает (тоже – зря!), но ведь не отвергает же свои тогдашние суждения, не отменяет их.

И вот здесь в полный рост являются читателю те самая подлинность и правда минувшего, увиденного, записанного, оценённого не сейчас, а тогда – и, значит, абсолютно исторического – со всеми извивами, изломами, как всегда у нас – пересмотрами и переоценками бывшего у нас и с нами же.

Итак, что собрано в удивительных томах Льва Аннинского? Впрочем, здесь в самую пору остановиться и внести значимую поправку.

В 1956 году, считай – всего через 12 лет после первой дневниковой записи, Лев Александрович встретил, как он сам формулирует свою «первую разделённую любовь» Александру Николаевну Коробову.

Это ведь великое счастье – когда люди проходят вместе всю свою сознательную жизнь (Александра Николаевна недавно скончалась) и проходят её вот таким уникальным образом. А именно: и Александра Николаевна, вторая половинка Льва Александровича, с детства же, с 1946 года, вела дневник, который, как и всю последующую их общую жизнь, сумела прокомментировать в 1998–2007 годах. Всё это составило ещё несколько, столь же полновесных томов семьи Аннинских.

Это разъяснение требуется мне, чтобы просто подтвердить ситуацию: два человека, близких по духу и живущих под одной крышей, записали своё взаимное восприятие всего сущего вокруг них, которое, конечно же, не могло не различаться, не всегда соприкасалось с одними и теми же событиями, но оказалось поразительно достоверным.

Как – что?

Всем хорошо известна традиция дневника – тут и Толстой с его философским самообъяснением, и братья Гонкур – свидетели французской культурной середины XIX века. А один лишь Достоевский с его «Дневником писателя» чего стоит! И у Аннинских внешне – дневник со всеми, присущими дневнику атрибутами: события, происходящие с автором или вокруг него, атмосфера времени, дух семьи…

Но вот что показалось мне. Дневники – отдельно Льва Александровича и отдельно Александры Николаевны – построились как параллельные, напоминающие железнодорожный путь из двух рельсов, дорога, по которой и движется из начальной в конечную точку не похожая, ясное дело, на вагон, но прочная духовная конструкция по имени Семья.

Да, дневники полны повседневности, тем, что мы называем бытом, но из этого быта как-то ненавязчиво, но внятно выступают осознание, оценка, смысл, суждение, и в какой-то миг ты начинаешь следить именно за этим – за фоном текста, за убеждениями, которые формируются не каким-то там особенным способом, а самой жизнью – просто жизнью, с её простыми событиями, обыкновенностью, стремлениями того или иного отрезка жизни, преодолениями и всем иным, чем мы полны каждый день, – всякий человек, пишущий или нет.

По моему ощущению – не сразу, но постепенно – многостраничные записи, а значит, годы, отфиксированные в них, переплавляются в нечто большее, чем домашний ежедневник.

Мне кажется, многие тома мужа, многие тома жены и тома, предшествующие им, как и последующие, словно подводящие итоги, слились в некое социологическое описание, в срез времени, в котором обретались все люди примерно этого возраста и этого времени проживания. То, что называется поколением.

У геологов в особых хранилищах навечно хранятся керны – круглые столбики пород, пробы, вынутые из больших глубин. Исследуя пласты земной коры, спецы понимают не только полезность тех или иных уровней залегания для человека, но и сознают устройство нашего земного шара вообще.

Керн – самый достоверный свидетель развития природы.

Вот я и подумал, что дневники Льва Александровича и Александры Николаевны Аннинских – это более чем очередные керновые пробы, впечатляюще зафиксировавшие суть разных периодов существования – не всегда развития, увы! – нашего государства, общества, нас самих.

Вдумайтесь ещё раз: день за днём, шестьдесят лет подряд!

Как-то в наших газетах мелькнуло сообщение, что некий американский сенатор выпустил чуть ли не 100 томов своих деловых (наверное, не только!) записей. Так сказать, хроника жизни и деятельности. Внуки подзабытого Аркадия Первенцева (а готовил это его сын Владимир, внезапно и недавно ушедший) выпустили первые два тома дневников и записей отца, которых всего наберётся целых 10, но тут всё начинается пером уже утвердившегося в жизни человека. Кажется, Давид Самойлов вёл «подённые записи», давно введённые в литературный оборот. Регулярно переиздаётся дневник Нагибина.

Прецеденты существуют – но!.. Тома Аннинских, начатые в наивном детстве – это всё же нечто совершенно иное и неожиданное. Эти две подлинные пробы особенно ценны тем, что начаты в детстве, и детство, кстати, прожитое ими, предстаёт не наивно-неопытным, а ищущим и – находящим.

Документ, терпеливо и упорно слагаемый многие лета, несмотря на житейские неудачи, являемые всем, на лень, диктуемую порой просто погодой и дурным настроением, хотя бы на нетерпение, рождаемое ситуацией, неудобством, – словом, документ, создаваемый при всех трудностях повседневности, документ, написание которого напоминает езду вездехода по негладкой, пересечённой местности, вызывает восхищение и признание: эти дневники, оставаясь, конечно же, дневниками двух близких людей, трогают такие струны и совершенно точно следуют «принципу керна» – безукоризненной пробе времени и пространства, что, на мой взгляд, и требует признать их необыкновенным социологическим исследованием.

Исследованием, которое и само по себе – событие жизни.

А ещё все эти тома очень чувственны, хранят в себе некий таинственный упрёк всем иным за нашу, пожалуй, душевную леность, за неготовность принять на себя такую тяжесть как ежедневный самоанализ.

Ведь жизнь всякого из нас таит в себе неизречённый смысл, и сохранить этот смысл в записи – значит обрушить память в такую неизбывную скорбь, с которой жизнь превращается в непреходящую боль, но без которой и сама-то жизнь просто исчезает.

Передавая мне толстенные эти тома, Лев Аннинский обронил такую фразу:

– Не знаю, что с этим делать!

А я знаю. Переиздать. Но тиражом поболее, чем скромные 33 экземпляра. Хотя бы для того, чтобы главные архивы, социологические центры и ведущие библиотеки сохранили эти керны про нашу с вами жизнь и страну.

А ещё для того, чтобы новые люди, приходящие в этот мир, получили в руки не пересказ жизни, не её интерпретацию, а саму жизнь, «зарегистрированную» двумя реальными, умными, страдающими, а оттого подлинными сердцами.

Альберт ЛИХАНОВ

Альберт ЛИХАНОВ