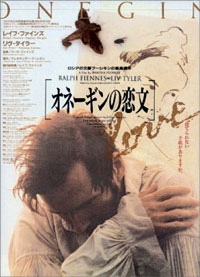

Раньше как было? Садился, например, Пушкин или Тургенев писать о тяготах времени и неудовольствиях своим сословным кругом и тут же выводил героя подобающего, естественно, по ряду характеристик из рамок социума выламывающегося. За несколько веков таких персонажей набралась приличная галерея: Онегин, Печорин, Базаров, Рудин, Обломов и пр., и пр. Элегантные, умные, расчётливые, грубые, равнодушные или, наоборот, страстные, яростные, злые… Принято считать, будто что-то произошло в обществе и литературе, и «лишние люди» обмельчали, а после и вовсе перевелись. И те, кто принял такой счёт за основу, делает вид, что, например, роман Ю. Полякова «Замыслил я побег» вовсе даже не про «лишнего человека». Но Полякова можно прочитать и по другому счёту. А вот у новомодных авторов подобные герои как-то видоизменились, мутировали. О них и пишет наш обозреватель.

Раньше как было? Садился, например, Пушкин или Тургенев писать о тяготах времени и неудовольствиях своим сословным кругом и тут же выводил героя подобающего, естественно, по ряду характеристик из рамок социума выламывающегося. За несколько веков таких персонажей набралась приличная галерея: Онегин, Печорин, Базаров, Рудин, Обломов и пр., и пр. Элегантные, умные, расчётливые, грубые, равнодушные или, наоборот, страстные, яростные, злые… Принято считать, будто что-то произошло в обществе и литературе, и «лишние люди» обмельчали, а после и вовсе перевелись. И те, кто принял такой счёт за основу, делает вид, что, например, роман Ю. Полякова «Замыслил я побег» вовсе даже не про «лишнего человека». Но Полякова можно прочитать и по другому счёту. А вот у новомодных авторов подобные герои как-то видоизменились, мутировали. О них и пишет наш обозреватель.

Психобездельник

Например, персонаж последнего романа Андрея Рубанова «Психодел» Кирилл Кораблик по прозвищу Кактус по всем параметрам на роль лишнего человека формально подходит. По сути, всё тот же скучающий типаж, достаточно умён, хорошо ориентируется в среде обитания, чётко знает, чего хочет, прекрасно видит недостатки и слабые стороны современных людей и, кстати, весьма умело на них воздействует.

Так, он рассуждает сам с собою: «Он ворует у людей, а мне люди сами приносят. И даже не приносят, а просто – делают так, как мне надо. Я Кирилл Кораблик, я выключен из этого их гнилого процесса, товар–деньги–товар, женщины–тачки–яхты. Если мне что-то нужно – я иду и получаю. А нужно мне, кстати, совсем немного». Именно на умении играть, воздействовать на болевые точки других и построен сюжет романа. Главные герои, Мила и Борис, персонажи нового типа, успешные, деловитые, бодрые, при деньгах. Тоже достаточно непростые молодые люди. Особенно это касается ухватистой Милы, над которой автор так непрестанно иронизирует, что в конце концов надоедает (в частности, Милины присказки: в хорошие дни она увещевает «зато я красивая и умная», а в моменты досады называет себя «солнечной овцой»). Именно эту парочку и берётся прессовать Кирилл Кораблик. Сначала организует мнимое ограбление – на самом деле изымает личные вещи, делает ксерокопии документов, записи бесед с психоаналитиком Бориса, стремясь выявить слабые места.

Именно на умении играть, воздействовать на болевые точки других и построен сюжет романа. Главные герои, Мила и Борис, персонажи нового типа, успешные, деловитые, бодрые, при деньгах. Тоже достаточно непростые молодые люди. Особенно это касается ухватистой Милы, над которой автор так непрестанно иронизирует, что в конце концов надоедает (в частности, Милины присказки: в хорошие дни она увещевает «зато я красивая и умная», а в моменты досады называет себя «солнечной овцой»). Именно эту парочку и берётся прессовать Кирилл Кораблик. Сначала организует мнимое ограбление – на самом деле изымает личные вещи, делает ксерокопии документов, записи бесед с психоаналитиком Бориса, стремясь выявить слабые места.

И так как Борис парень хоть и неплохой, но на деле оказывающийся ни рыба ни мясо, остаётся в стороне, то основная схватка разворачивается между Милой и Кириллом, и, как подобает в классической битве, девушка выходит победительницей. Никакие современные технологии, психологическое воздействие ей не помеха.

Но проблема не в том, что характер Милы сильнее, – с Кириллом они одного поля ягоды, примерно одних и тех же моральных установок, – а скорее, в другом: Кактус слишком шаблонен, равно как и сама Мила. Кроме формальных героических признаков и того, что автор нам сказал: мол, Кораблик – человек жёсткий, бóльшую часть времени занимающийся психологическим подавлением личности (кстати, именно его Рубанов зовёт «психоделом», от слов «психоз» и «делать»), ничего особо любопытного и запоминающегося о герое мы не узнаем. Немного про юность, чуть-чуть про детство; служил в армии, отсидел, а теперь, знай, прессует всех вокруг. Хоть Кирилл и говорит о том, что деньги ему побоку, сам же не гнушается вступать в торгово-денежные отношения. То есть при внешних признаках отличия в Кораблике нет ни душевной силы, ни интеллекта, ни большого чувства. Всё для него игра.

К тому же сам роман написан плохо. Это касается и стиля, и поверхностного психологизма. А уж язык и вовсе оставляет желать лучшего: «А Кирилл Кактус шагал по жизни таким же, каким был в момент выхода из родовых путей», – ни убавить ни прибавить.

Картонные герои, незамысловатый сериальный конфликт, типичное разрешение. Книга больше напоминает некий голливудский триллер (или переработанный сценарий такового), в котором злой дяденька Кирилл донимает хорошую, но однажды оступившуюся Милу, и в итоге та на правах победителя перегрызает ему глотку и играет свадебку со своим полувнятным Борисом.

Контрольный в лёгкую голову

Недалеко ушёл и другой претендент на роль «лишнего человека» персонаж последнего романа «Лёгкая голова» Ольги Славниковой – рекламщик Максим T. Ермаков (народом уже окрещённый Пустой головой). Максим хоть и не такой хваткий, как Кирилл Кактус, но тоже делец. Знает, где денег раздобыть, достаточно оборотистый, вёрткий, приворовывает при случае.

Однако в романе Славниковой прессует как раз не он, а его. Люди из особого отдела ФСБ, прозванные им «государственные головастики», каким-то неуловимым способом вычислили, что Максим – носитель лёгкой головы. «Сведения, которые он получал, – начиная от стихов А.С. Пушкина и кончая технологиями ребрендинга, – сразу покидали пределы его виртуального черепа и плавали около, становясь свободной частью окружающего мира – чем, собственно, и были в действительности. Мир представлял собой подвижную информационную среду, и знания, отпущенные на свободу, возвращались достроенными, приносили, как пчёлы, взятый неведомо где питательный нектар. Иногда Максиму Т. Ермакову казалось, будто он может получать информацию без всяких книг и Интернета, буквально из воздуха». И тут же предложили сделку: любая сумма в обмен на самоубийство (обязателен выстрел в голову). Естественно, деньги получит наследник, согласно завещанию. Но, как выясняется, нет у Ермакова близкого человека, которому не жалко было бы оставить миллионы. Да и вообще Максиму самому хочется пожить вдоволь. Ведь он привык всё делать только для себя. Потому предложение отклоняет. Естественно, тогда начинается давление.

Он лишается всего: со съёмной квартиры его просят съехать, на работе затирают, денег не платят и т.д. Ермакова фактически втаптывают в землю, низводят до социального дна и лишают каких бы то ни было возможностей наладить связи и жизнь. Однако Максим стоически отстаивает своё право на существование.

Пожалуй, единственное, что действительно удалось Славниковой в этом романе, – пронести идею личной свободы через всё повествование. Речь идёт о свободе выбора, которой обладает каждый, даже такой непатриотичный и мелкий человек, как Максим Т. Ермаков. Ведь один из первых вопросов, которые Ермаков задаёт своим предполагаемым заказчикам на убийство: что я буду с этого иметь? Когда же его увещевают: мол, убьёте себя – спасёте множество людей, Максим даёт понять, что разговоры об общем благе ему неинтересны. Ибо сознание его совершенно иное (что, по сути, тоже далеко не новая идея), и только тогда прогнозисты предлагают деньги.

Однако похвально стремление автора заострить внимание на том, что даже тварь дрожащая и продажная в наше трагическое время имеет право выбрать свою собственную жизнь, а не призрачный долг и спасение всего человечества. Веса конфликту добавляет и другой акцент – Ермакова на жертву в итоге вынуждают. Как верно замечает мнимый алкоголик Шутов (кстати, все эпизоды, касающиеся этого персонажа, сверхнелогичны и плохо написаны): «Вас не только жизни хотят лишить, вас свободы хотят лишить, причём в наиважнейшем для человека поступке: решающем и последнем. На вас давят. Вас преследуют. Вас лишают шанса в конце концов прийти к тому высокому состоянию духа, в котором только и возможно самопожертвование».

В остальном же Ермаков интереса не представляет. Его рассуждения весьма поверхностны, душа сонна и совершенно не задействована. Убеждений нет, каких бы то ни было воззрений тоже. Деньги, шмотки, девки – собственно, все увлечения. И даже любовь, которая с ним случается под конец романа, выглядит слишком неестественной и носит несколько мелодраматичный характер. Максим, доведённый до отчаяния, вдруг замечает страшненькую секретаршу Люсю, которая всегда к нему относилась по-человечески. И убивает себя Ермаков только после того, как Люся гибнет в подстроенном прогнозистами террористическом акте, ибо теряет недавно обретённый смысл. В такой поворот событий верится с трудом.

Безыдейная смерть

Ещё одна героиня, которая могла бы пополнить галерею лишних людей, – Кома, Комэра Протасова, персонаж повести Эргали Гера (вошедшей вместе с несколькими рассказами в книгу «Кома»). В отличие от текстов Славниковой и Рубанова сочинение Гера написано значительно крепче, стилистически точнее, ясна позиция всех действующих лиц. Каждый из них имеет свои убеждения, в тексте подкреплённые внятными рассуждениями и поступками.

На момент знакомства с читателем Кома уже стара. Честная, работящая, всю жизнь радевшая за благо страны, в итоге этой же страной оказывается предана. «Вот вам линия жизни на просторах великорусской низменности: селёдочный хвостик в детстве, кашка под старость. Ровненькая такая, без всплесков. Кома из последних сил цеплялась за человеческое в себе, но обида не отпускала». И действительно, самое горькое чувство, которое испытывает героиня на протяжении всего повествования, именно обида, ощущение острой несправедливости и оттого тоски, неприкаянности, ненужности. Злость, ярость ей чужды. И главное не то, что Гер изначально делает ставку на её стремление к самопожертвованию ради других, а в том, что Кома ничего особого не требует взамен. Она лишь хочет, чтобы жизнь её была наполнена смыслом. А смысл для неё – идея, которая больше отдельно взятого человека.

Поэтому неудивительно, что после падения советской власти она ощутила пустоту, которую попыталась заполнить служением Богу. Вот только обратилась она не в традиционную церковь, а по незнанию, к строителям финансовых пирамид. В итоге без квартиры осталась, да и последние силы израсходовала впустую.

Однако есть в этом образе нечто по-детски трогательное, наивное, светлое. Может быть, дело в необъяснимом стремлении отдать себя всю без остатка чему-то великому – что так свойственно русской душе. А Кома и есть эта душа, которую обмануть-то ничего не стоит. Наплести с три короба, запутать, а потом снова предать. В общем-то, и умирает она, как подстреленная на лету птица. Только-только что-то стало налаживаться, дух её и тело пришли в равновесие. Жизнь сделалась более или менее стабильной.

Кома вступила в странное общество, где говорилось о Боге, спасении России, вере, революции – не кровавой, а постепенной и вполне либеральной (если такая вообще возможна в нашей стране). Чистили городские улицы на субботниках, лечились трудом. Жили общиной, строили огромный светлый дом для всех. Вот только Учитель оказался проходимцем (хотя в книге это до конца и не ясно, читателю предоставляется возможность выбора). Вынудили общинников продать квартиры, заселиться в общежитие (временно, пока не достроят комплекс), а новое жильё дали не всем. И именно Кома была избрана жертвой. Как самая верная и любимая ученица. По дурости втянула в новую религию непутёвого идеалиста-сына, и завертелось. Зажили насыщенной духовной жизнью и – в итоге оказались у разбитого корыта. Оба неприспособленные, социально непригодные, беззубые, обманутые. Достойные граждане страны дураков.

Однако притом что образ Комы – более цельный, яркий и отягощён духовностью по сравнению с изворотливыми, хваткими и легковесными персонажами Славниковой и Рубанова, всё же в полной мере героиня «лишним человеком» считаться не может. Характер сам по себе не нов. Героиня порубежной эпохи не обладает той силой и харизмой, которая необходима для выведения типажа на более глобальный уровень. Кома, как и прочие персонажи, охотно усваивает чужие идеи и адаптируется к жизни с ними, однако сама сердцевиной этих идей (в силу своей несовременности) стать не может. Должно быть, именно поэтому последний обман и смерть сына подкашивают её.

А вопрос остаётся открытым. Что происходит с литературой и «лишними людьми», которые нынче, как хамелеоны, примеряют на себя ту или иную идеологию, но сделаться истинными свободолюбцами и пойти наперекор действительности не в состоянии? Как не в состоянии и генерировать свои мысли. Почему современному персонажу проще быть жертвой обстоятельств (как Коме), героем отнюдь негероического склада (Ермаков) или вовсе манипулятором («психодел» Кактус)? Где воля, убеждённость, дерзость и яростная сила характера, способного перевернуть мир? И почему современным авторам удобнее делать своих персонажей лишь чуть-чуть отличными от других, но почти таких же?..