Помню, что в школе слово «автобиография» казалось мне ужасно длинным и скучным. Оно никак не вязалось с историей мальчика из ХIХ века, который приехал в дедушкино поместье и сильно переживал из-за разлуки с любимой матушкой. Не соответствовало оно и образу другого мальчика, который очень не любил, когда его будят в семь часов утра, хлопая над ухом хлопушкой для мух. А вот обе истории, с которыми мы знакомились на уроках литературы, казались мне чрезвычайно интересными…

Однако я прерываю ряд непроизвольно возникающих в моём сознании картин, для того чтобы сказать о том, что их вызвало. Книга Людмилы Непорент «Люка» вышла в 2010 году в издательстве «Коло» (Киев, Дрогобыч). Когда мы встретились с автором, она посетовала: «Сейчас так никто не пишет». То ли с грустью, то ли с гордостью. Соглашусь: может быть, именно так – мало кто. Однако для хорошей книги важнее другое: чтобы её читали. На мой взгляд, «Люка» отлично вписывается в формат «семейного» чтения. В ней есть радость открытия мира, присущая ребёнку, – и взрослая рефлексия; свободное дыхание случайных картин – и яркие образы, вокруг которых эти картины группируются.

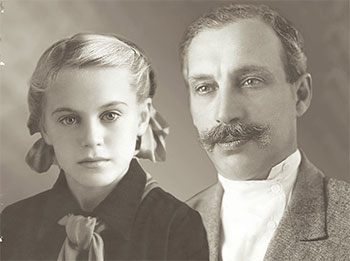

Одним из таких образов является образ отца. Именно он – красивый, умный, интеллигентный, самоотверженный – стал для дочери примером во всём. Именно ему она обязана лучшими своими качествами, умением общаться с людьми, понимать прекрасное. Отец свободно говорил на нескольких языках, играл на мандолине – и всё в доме умел делать своими руками. Девочка вспоминает, как он шёл по готовому рухнуть мосту, как ехал на службу по первому вызову – потому что долг превыше всего.Людмила Непорент следует за собственными воспоминаниями, не пытаясь втиснуть их в прокрустово ложе сюжета. Автору важнее сохранить тон доверительного общения с читателем, нежели поразить его композиционными изысками.

Мы видим перед собой не столько Люку, сколько мир, пропущенный через неё. Мы смотрим её глазами, слышим то же, что слышит она. И потому характеры окружающих людей поначалу выступают более отчётливо, чем её собственный. Вот мама, вот любимый отец, вот «самый красивый казах» Саша, самоуверенная отличница Дунина, подруга Зоя Калинина. И только в конце, когда мы видим героиню на повороте её жизненного пути, разрозненные страницы повести выстраиваются в нужном порядке, и мы понимаем, что «Люка» – это не просто собрание картин из детства. Это история взросления.

|

| Людмила Непорент (9 лет) с отцом

Василием Непорентом |

Ещё одной центральной темой становится война. Людмила Непорент предпочитает говорить о ней «устами младенца». «Мы, дети войны, о войне знали», – пишет она. Нетрудно догадаться, что именно включало подобное знание: холод, голод, сиротство и ощущение постоянной угрозы. Но Люка помнит другое: неповторимый вкус кислого молока, «затирку» – нехитрое кушанье из муки, воды и соли, которое ели «и в обед, и в ужин»; крохотный базарчик в Сарканде, где прошли годы раннего детства. А ещё – как бабушка пекла лепёшки: «Бац! – тонкую пластину теста на плиту, перевёрт – лепешка и готова. Таинство, да и только! Помню и зеленоватые пышки из отрубей. Но мы ели и даже спорили, у кого вкуснее».

И эти воспоминания – счастливые! Потому что шестилетний ребёнок просто не знает, что всё может быть по-другому. Так же, как Люка безбоязненно шла по тёмным предрассветным улочкам Сарканда, доверчиво шагает она навстречу жизни, не веря, что та способна на обман и жестокость.

С тем и другим героиня столкнётся позже. «Держись, моя Люкиня! Это начало», – напутствует её отец после первой серьёзной неудачи. Выступая на радиопередаче, девочка не смогла с должным пафосом произнести имя Сталина. В то время подобная осечка могла стать роковой. Люку «простили», но она, вероятно, только спустя годы смогла оценить степень опасности, которой подвергалась тогда.

Особенности сталинской эпохи Людмила Непорент передаёт с потрясающей убедительностью. Несмотря на то что не бросает ни одного камня в этот огород. Она не пытается давать заведомо стандартных оценок очевидца-дилетанта, именно благодаря этому ей удаётся «сохранить лицо». Она повествует о себе – растущем человечке, делающем первые открытия, неважно в какое время – его ведь не выбирают. И здесь автор ручается за каждое слово, набранное в книге.

Уже будучи взрослой, Люка узнаёт о том, что отец прошёл через ранние репрессии 1930-х годов. Но это не поколебало отношения героини к жизни, её понимания и приятия, сначала интуитивного, потом осознанного – жизни как испытания, выдержать которое нужно достойно.

На момент, описанный в главе с пространным названием «За всё тебя, отец, благодарю!», самым тяжёлым испытанием для Люки стала потеря отца. Однако героиня уже «стала на крыло». Как и положено прошедшему главную ступень инициации, она вступает в новую жизнь, взяв новое имя. Только в финале повести характер Люки обретает окончательную завершённость и цельность. Её упорство и независимость (как она училась плавать в вонючих лужах рыбзавода!), её решительность и прямодушие к концу повествования оформляются окончательно, завершая внутреннее становление героини и одновременно дорисовывая последние страницы повести.

Лично мне окончание 6-й главы представляется крепким и выдержанным финалом. Следующая глава, «приоткрывающая дверь» в жизнь взрослой Люки… то есть уже Людмилы, и даже эпилог кажутся лишними. Но воспоминания – жанр неприкосновенный. Только автор имеет право распорядиться драгоценным грузом своей души. Так же, как уже распорядился собственной жизнью.

Видимо, поддавшись влиянию писателя, автор статьи тоже невольно настроился на лирическую тональность. А заодно проникся собственными размышлениями. Правда, по делу.

В школе дети всё так же знакомятся с повестью «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова и автобиографической трилогией Л. Толстого, о которых я упоминала вначале. Разве что в прошлом веке их читали не в «кратком изложении», а целиком, впитывая лирическую атмосферу детских воспоминаний и наслаждаясь неповторимым языком, которым они были переданы.

Упоминание современного писателя в столь значительном контексте требует, разумеется, соответствующего обоснования. Но мы оцениваем не масштаб автора и его произведения, который, вообще говоря, определится в лучшем случае спустя десятилетия, а скорее пытаемся обозначить смысловую нишу. Возможно, эта книга лучше всего подходит для неспешного чтения вслух: мамами – своим детям. Или даже бабушками – своим внукам. Они отлично смогут дополнить откровения Люки своими собственными воспоминаниями. Пока ещё повесть не стала памятником ушедшему ХХ веку…

Елена Борода,

писатель, кандидат педагогических наук,

Тамбов