Фестиваль «Академия» в Омске прозвучал и благодаря, и вопреки

, ОМСК–МОСКВА

…И мы могли бы вести войну / Против тех, кто против нас, / Так как те, кто против тех, кто против нас, / Не справляются с ними без нас, – не вполне слаженно, но с большим чувством выводил смешанный литовско-российский хор в пятом часу утра в помещении лобби-бара гостиницы «Турист» под аккомпанемент двух невесть откуда взявшихся гитар. Момент пусть кратковременного, однако абсолютного единения двух народов в лице молодых артистов Омского академического театра драмы и Государственного Малого театра города Вильнюса был налицо.

А ведь всего какими-нибудь восьмью-девятью часами ранее питомцы Римаса Туминаса выходили на омскую сцену с неким, как казалось, заметным напряжением – не без доли опаски, что ли. И неизменно гостеприимный, да к тому же драматически «подкованный» зал в эти первые минуты спектакля тоже словно бы затаился в странной неопределённости-нерешительности. Будто бы ожидая каких-то тайных, а может быть, и явных подвохов, которыми – держи ухо востро! – похоже, вот-вот грозил обернуться звучащий с подмостков странный текст на тему национальной гордости великолитовцев. Впрочем, это кратковременное наваждение улетучилось из старинных и благороднейших стен довольно быстро, виной чему стало искусство: то феерическое сочетание изощрённейшей метафоричности и эмоционального напора, коим славна блистательная театральная держава, плюс та ошеломляющая, отважно балансирующая между язвительной самоиронией и гордым самолюбованием, откровенность разговора о самых больных, «проклятых» вопросах социума, которая звенела в спектакле «Мадагаскар», способны были растопить не только лёгкий ледок первичного отчуждения.

На первый взгляд фестиваль «Академия», вознамерившийся впервые в истории перевезти за Уральский хребет ни одну, ни две, а разом целую россыпь нашумевших постановок, сделанных знаменитыми режиссёрами в ведущих театрах Европы (а в перспективе – и мира), стартовал в отчаянно неблагоприятное для себя время. К нему в Омске готовились долго, с сибирской обстоятельностью и аналогичным размахом. Наитщательнейшим образом выверяли не только афишу, сверкающую именами и названиями, но и все прочие нюансы и факторы, включая погодно-климатический. Начало сентября в этих местах поистине золотая, благолепная во всех отношениях пора… Кто мог предположить, что в 2008-м она обернётся историческим отрезком, кажется, менее всего подходящим для проведения на территории России (и не где-нибудь, а в этом по-прежнему уже пугающе звучащем для многих месте) крупной международной акции в области – ну прямо и смех и грех разом – сценической деятельности.

Тут иной строгий читатель может, не выдержав, взорваться: хватит, мол, этого нагнетания страстей и знакомых журналистских штучек – стоит ли ради красного словца переносить термин «драматическое» из прямого в его переносное значение. Но вспомните, а в нашей стремительно текущей жизни это не так уж и просто, ровно месяц назад, даже будучи большим поклонником Мельпомены, вы навряд ли думали о ней в первую голову много и безмятежно. Что уж говорить о наших «европейских друзьях» и в одночасье сформировавшемся плотном стане недругов!

Грузины отпали буквально за неделю до начала. Кто возьмётся упрекнуть коллектив легендарного Театра им. Шота Руставели за их неприезд в условиях разрыва дипломатических отношений и транспортного сообщения?.. Тут, надо сказать, само название сорванного войной спектакля – «Гамлет» – звучит в известном смысле оправданием вместе с ворохом хрестоматийных цитат.

Век вывихнут. Экономические сложности, с неизбежностью возникающие в ситуации политической нестабильности, как будто бы вознамерились на пару жёстко испытывать новорождённую «Академию» на прочность. Проблемы с финансовой задолженностью компании «Омск-Авиа» не позволили вылететь в Россию в срок труппе Будапештского театра им. Йозефа Катоны (а целая вереница гружённых декорациями венгерских фур печально постояла несколько часов у пункта конечного назначения и двинулась в обратном направлении). Совсем уже прискорбно-нелепая отмена столь чаемого многими «Одного из последних вечеров карнавала» могла была, кажется, заставить организаторов и гостей затянуть с исступлённой мумийтроллевской обречённостью: Но карнавала не будет, / карнавала нет!..

Но песни здесь пелись в принципиально иной тональности. Вместо актуальной декадентской амбивалентности Ильи Лагутенко общий дух всей затеи определял, торжествовал, как уже было отмечено в самом начале, старый добрый Виктор Цой с его пронзительной элегичностью и сдержанным, но внятным оптимизмом. Это, что называется, в кулуарах, в «закулисной» сфере (где были не только непременные банкеты, но и практически ноу-хау – беспримерные по степени искренности и неформальности обстановки «творческие встречи» с создателями, в ходе которых каждый желающий имел редкую возможность потрогать героя дня за рукав). Со сцены же неслись звуки по большей части и вовсе в целом отчаянно жизнеутверждающие (как бы ни был в конкретных случаях минорен их строй). Решительно «Ни о чём не жалела» Эдит Пиаф в исполнении яркой и чрезвычайно точно «снимающей с оригинала» актрисы Натали Лермит, чей спектакль-байопик вызвал абсолютный восторг у более старшей и в особенности женской части собравшейся публики. Кстати сказать, участники этой постановки – «Пиаф. Жизнь в розовом и чёрном свете», – представленной парижским агентством Etla Prod, продемонстрировали ещё и пример профессиональной взаимовыручки, буквально с ходу дав второе незапланированное представление взамен недолетевших венгров.

А когда в самом финале своего поразительного, в прямом смысле слова взорвавшего город (по крайней мере в части его театральной общественности) спектакля «Арто и Гитлер в Романском кафе» один из самых выдающихся театральных актёров современности Мартин Вуттке, взобравшись куда-то под самые колосники, запел знаменитую Je Suis Malade, то эта убийственно парадоксальная и морозом пробирающая по коже сцена – в полном соответствии со всей постановкой как таковой – воспринималась как констатация принципиальной неизлечимости «высокой болезни». Диагноз которой – любовь к театру.

И карнавал в Омске был. В полный рост! Даже со значительным его превышением, если иметь в виду грандиозное уличное шествие по главной улице города в день открытия, возглавлявшееся колоритнейшими фигурами на ходулях – «Огненными людьми» из одноимённой московской труппы, ближе к ночи сумевшими настолько мощно «зажечь» окружающую здание театра среду, что даже у самого случайного прохожего не было возможности усомниться в размахе и удали обрушившегося на берега Иртыша культурно-зрелищного мероприятия. Карнавалом всё и завершилось – наверное, самым знаменитым из сценических карнавалов современности, а точнее, «Снежным шоу» Славы Полунина, на протяжении трёх дней заражавшим горожан своим особым фирменным драйвом. И ставшим родом эффектного многоточия первого «академического» собрания, обещающего, невзирая ни на что, ясные и заманчивые перспективы в несомненно радужном будущем амбициозного сибирского проекта.

Этот фестиваль сумел в некоторой степени изменить химический состав омского воздуха. Благодаря ему в смутные, не самые весёлые дни десятки, сотни людей – и по одну, и по другую сторону рампы и с этой стороны границы, и с противоположной, и в Сибири, и далеко за её пределами – смогли въяве ощутить всепобеждающую силу театрального творчества экстра-класса. И потому «Академия» состоялась в самое нужное время.

Простите за пафос.

«Академия» открылась «Госпожой министершей» Б. Нушича в исполнении Белградского национального театра. Работа сербских гостей не только задала всему смотру планку художественного уровня, но и сообщила ему какой-то очень правильный и нужный импульс. Предварительно зрителю были обещаны переосмысление (впрочем, весьма тактичное) национальной классики и «весёлый фарс в духе Кустурицы». Так всё и произошло.

Хозяева смотра на общем фоне смотрелись более чем достойно. И немудрено:

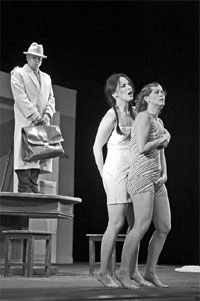

ведь Омская театральная академия давно известна как один из лучших театров страны, счастливым образом соединяющих в своих работах великие традиции русской психологической школы и современность «новых форм», концептуальность режиссёрского высказывания и «штучность» актёрского мастерства. Вячеслав Пузырников и Инга Матис в спектакле «Фрёкен Жюли».

Вильнюсский «Мадагаскар» по пьесе Марюса Ивашкявичюса стал одной из высших точек фестиваля, возможно, его кульминацией. Причиной тому явился целый гармонический комплекс ярчайших особенностей: значительность самой темы, зрелость мастерства во всех театральных компонентах, юмор, красота, «прибалтийский шик». Рамунас Циценас, Валда Бичкуте и Гинтаре Латвенайте в сцене из спектакля.