Циклопентан спасёт Землю от озоновых дыр

Чем больше развивается человеческая цивилизация, тем больший урон природе она наносит. Но если с глобальным потеплением, например, не всё ясно – то ли оно есть, то ли нет, то вот разрушение озонового слоя земной атмосферы – вполне реальная опасность, и нужны немалые усилия учёных всех стран мира, чтобы найти способы избегнуть этой опасности. Массовое внедрение нового вещества под названием «циклопентан» – один из самых эффективных способов спасти озоновый слой Земли. Учёные РН-ЦИР разрабатывают новые технологии производства циклопентана.

Озоновый слой как защитник всего живого

Начнём с того, что озон – это газ.

Озон (от др.-греч. ὄζω – пахну) состоит из трёхатомных молекул O3 и является аллотропной модификацией кислорода. При нормальных условиях – голубой газ. При сжижении превращается в жидкость цвета индиго. В твёрдом виде представляет собой тёмно-синие, практически чёрные кристаллы.

Впервые озон обнаружил в 1785 году голландский физик М. ван Марум по характерному запаху и окислительным свойствам, которые приобретает воздух после пропускания через него электрических искр, а также по способности действовать на ртуть при обыкновенной температуре, вследствие чего она теряет свой блеск и начинает прилипать к стеклу. Однако как новое вещество он описан не был, ван Марум считал, что образуется особая «электрическая материя».

Термин «озон» был предложен немецким химиком Шёнбейном в 1840 году за его пахучесть. Многие авторы именно ему отдают приоритет открытия озона в 1839 году.

Озоновый слой – часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км (в тропических широтах 25–30 км, в умеренных 20–25, в полярных 15–20), в которой под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кислород (О2) разлагется (диссоциирует) на атомы, которые затем соединяются с другими молекулами О2, образуя озон (О3). Относительно высокая концентрация озона (около 8 мл/м³) поглощает опасные ультрафиолетовые лучи и защищает всё живущее на суше от губительного излучения.

Более того, если бы не озоновый слой, то жизнь не смогла бы вообще выбраться из океанов, где она была защищена от губительного ультрафиолета, и высокоразвитые формы жизни типа млекопитающих, включая человека, не возникли бы. Наибольшая плотность озона встречается на высоте около 20–25 км, наибольшая часть в общем объёме – на высоте 40 км. Если бы можно было извлечь весь озон, находящийся в атмосфере, и сжать под нормальным давлением, то в результате вышел бы слой, покрывающий поверхность Земли толщиной всего 3 мм. Для сравнения, вся сжатая под нормальным давлением атмосфера составляла бы слой в 8 км.

Согласно теории, обнародованной в 1974 году американскими учёными Полем Крутценом (Pol Krutzen), Шервудом Роулэндом (Sharwood Rowland) и Марио Молиной (Mario Molina), в разрушении озона повинны хлор- и бромсодержащие вещества, которые использовались в качестве хладагентов в холодильном оборудовании, пропеллентов (распылителей) в аэрозолях, вспенивателей в производстве пластмасс, огнегасителей, растворителей и дезинфицирующих веществ (в России эти вещества принято называть хладонами, а в мире – фреонами и галонами, по торговым маркам крупнейшего производителя подобных веществ американской компании Du Pont).

Венская конвенция и Монреальский протокол

В 1985 году с целью защиты озонового слоя была подписана Венская конвенция, к которой относится также подписанный в 1987 году Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Этот протокол является самым результативным международным договором ООН по вопросам окружающей среды в мире, поскольку к нему присоединились все страны мира, и все они применяют приведённые в протоколе меры.

Разрушение озонового слоя было обнаружено в 1970-х годах на полюсах Земли, но в данный момент признаки его разрушения наблюдаются повсеместно. Разрушение озонового слоя обусловлено углеводородом, содержащим фтор, хлор или бром. Данные соединения используются в холодильной технике; в установках по кондиционированию воздуха; они позволяют создавать пену при производстве пенофенопласта, полиуретана и т.п.; в качестве пропеллентов при производстве аэрозолей; для борьбы с вредителями в качестве пестицидов и биоцидов в сельском хозяйстве, в медицинских препаратах; в качестве очистительного раствора при очистке металла, компьютерных дисков, одежды и т.п.; в огнетушителях и пожаротушительных системах и т.д.

Смертельный ульрафиолет

В результате продолжающегося антропогенно обусловленного разрушения озонового слоя ультрафиолетовое излучение на поверхности Земли увеличивается, что может привести к пагубным последствиям для человека и биосферы в целом. По данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% приводит к появлению у людей 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. Последствия убыли озона могут быть угрожающими, они могут привести к более чем 3 млн. смертельных случаев от рака кожи до 2030 года и 19 млн. – до 2060 года. Число глазных заболеваний (катаракты) может увеличиться на 130 млн. до 2060 года; примерно 50% из них придётся на долю развивающихся стран.

В результате продолжающегося антропогенно обусловленного разрушения озонового слоя ультрафиолетовое излучение на поверхности Земли увеличивается, что может привести к пагубным последствиям для человека и биосферы в целом. По данным ООН, сокращение озонового слоя всего на 1% приводит к появлению у людей 100 тыс. новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев рака кожи. Последствия убыли озона могут быть угрожающими, они могут привести к более чем 3 млн. смертельных случаев от рака кожи до 2030 года и 19 млн. – до 2060 года. Число глазных заболеваний (катаракты) может увеличиться на 130 млн. до 2060 года; примерно 50% из них придётся на долю развивающихся стран.

Число этих заболеваний растёт. В США за 7 лет количество случаев заболевания одним из самых опасных видов рака кожи (меланомой) возросло на 3–7%.

Кроме увеличения заболеваемости, существует множество других трудно учитываемых воздействий на здоровье человека и животных (например, снижение иммунитета), на урожаи сельскохозяйственных культур, на водные экосистемы и др.

Прогнозы, сделанные с учётом данных о прошлых выбросах ОРВ и максимальных уровней сокращения выбросов ОРВ согласно Монреальскому протоколу, показали, что полное восстановление озонового слоя может произойти лишь к середине XXI века, причём только при условии соблюдения всех договорённостей о сокращении выбросов ОРВ. Максимального разрушения слоя озона следует ожидать в течение первых двух десятилетий XXI века.

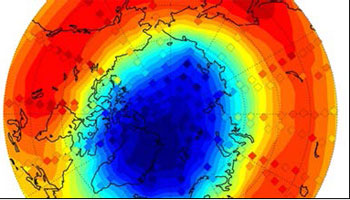

«Дыра» над Антарктидой

Эффективность, с которой озоноразрушающие вещества разрушают озон, зависит от внешних условий. Так, в Антарктиде в нижней части стратосферы на высотах 15–18 километров время жизни таких веществ увеличивается. Именно там в 1985 году было зафиксировано сильное снижение содержания озона, которое и получило название «озоновая дыра».

После многолетних исследований выяснилось, что в антарктических условиях на этих высотах при очень низких температурах образуются так полярные стратосферные облака. На этих облаках происходят химические процессы, которые вызывают так называемую денитрификацию атмосферы, то есть некоторые азотные соединения переходят из воздуха на эти полярные облака, а ведь именно данные азотные соединения в обычных условиях сдерживают активность озоноразрушающих хлорных радикалов.

В 2010 году учёные впервые наблюдали похожую ситуацию и на другом полюсе планеты – сильное падение содержания озона было зафиксировано уже в Арктике.

Фреоны уходят в прошлое

Одну из наиболее существенных опасностей для озонового слоя представляют фреоны – искусственные органические соединения, содержащие углерод и фтор, во многих случаях также другой галоген (как правило, хлор) и водород. Особо опасны для озонового слоя так называемые галоны – бромные соединения углеводородов, также содержащие фтор, однако веществом, наносящим ущерб целостности озонового слоя, в них является бром, а не хлор. Используемые в пожаротушении галоны уничтожают озон в 3–10 раз большем объёме, чем фреоны, но их количество существенно меньше, чем количество распространённых в промышленности фреонов.

Одну из наиболее существенных опасностей для озонового слоя представляют фреоны – искусственные органические соединения, содержащие углерод и фтор, во многих случаях также другой галоген (как правило, хлор) и водород. Особо опасны для озонового слоя так называемые галоны – бромные соединения углеводородов, также содержащие фтор, однако веществом, наносящим ущерб целостности озонового слоя, в них является бром, а не хлор. Используемые в пожаротушении галоны уничтожают озон в 3–10 раз большем объёме, чем фреоны, но их количество существенно меньше, чем количество распространённых в промышленности фреонов.

В зависимости от содержащихся в соединении элементов они называются полностью галогенизированными хлорфторуглеродами (ХФУ) или частично галогенизированными хлорфторуглеродами (ГХФУ). Последние были разработаны для замены ХФУ, поскольку разлагаются существенно легче и менее вредны для озонового слоя, так как имеют более низкий озоноразрушающий потенциал. Теперь же из использования нужно изъять и ГХФУ.

Наиболее серьёзным решением проблемы является полное прекращение к 2015 году использования озоноразрушающих веществ во всех отраслях промышленности, медицины и сельского хозяйства, а также органицация сбора озоноразрушающих веществ из имеющегося в республике оборудования с целью не допустить выбросов в атмосферу этих опасных как для озонового слоя, так и для климата веществ.

1 января 2010 года в Европейском союзе, например, вступил в силу полный запрет на использование ГХФУ при производстве и обслуживании холодильного оборудования, и в первую очередь при повторной дозаправке хладоагентами. С 1 января 2010 года до 1 января 2015 года в обслуживании оборудования можно использовать только ранее собранные и очищенные ГХФУ. С 1 января 2015 года любое использование ГХФУ запрещено. В то же время не существует простого и подходящего для всех систем решения по замене ГХФУ.

Циклопентан решает все проблемы!

Циклопентан – углеводород так называемого алициклического ряда, это бесцветная жидкость с запахом керосина, нерастворимая в воде.

Основная сфера применения до самого последнего времени – вспениватель пенополиуретана. Примерно 95% произведённого в мире циклопентана используется в качестве вспенивающего агента при производстве пенополиуретана.

Глобальные экологические проблемы с потеплением и истощением озонового слоя земли привели мировое сообщество к необходимости внедрения безопасных технологий производства. Активное продвижение циклопентана в мире стало результатом его экологической безопасности.

Выполняя взятые Россией международные обязательства по охране озонового слоя Земли, Государственный комитет по охране окружающей среды РФ издал 30 декабря 1999 года приказ «О неотложных мерах по поэтапному сокращению производства и потребления озоноразрушающих веществ». В числе прочих мероприятий приказ предусматривает прекращение производства фреона-11 с июля 2000 года.

На протяжении десятилетий фреон-11 обеспечивал превосходные теплоизоляционные свойства и технологичность производства жёстких пенополиуретанов, а также превосходную работу холодильников во всём мире.

Введение циклопентана в качестве вспенивающего агента при получении жёстких полиуретановых изоляционных пенопластов обусловлено его благоприятными экологическими свойствами, хотя как вспениватель он менее эффективен по сравнению с ХФУ из-за более высокой температуры кипения и худшего коэффициента теплопроводности газа.

Снижение текучести систем на циклопентане, уменьшение прочности при сжатии готовых пенопластов обычно приводит к повышению плотности изделий и трудностям при формовании. Увеличение веса пены, высокая стоимость циклопентана, затраты на переоборудование предприятия, связанные с безопасностью работы с горючими вспененными агентами, приводят к реальному увеличению издержек производства. Кроме того, такие летучие органические соединения, как циклопентан, могут способствовать образованию тропосферного озона, загрязняющего атмосферу, который в быту называется «промышленным смогом». Главным недостатком циклопентана является его горючесть и то, что он оказывает пластифицирующее действие на полимерную матрицу, и это приводит к привлечению дополнительных мер по безопасности и повышению плотности по сравнению с системами на воде или ГХФУ.

Переход к использованию циклопентана – довольно сложная техническая задача, решение которой обычно подразумевает изменение практически всей технологической цепочки. Кроме того, следует помнить, что циклопентан взрывоопасен, а значит, на всех этапах перевооружения предприятия особое внимание должно уделяться вопросам безопасности.

Учёные РН-ЦИР компании «Роснефть» работают над перспективными проектами разработки новых технологий производства циклопентана как экологически чистого порообразователя при получении вспененных материалов и холодильного агента, способного заменить фтор- и хлорорганические углеводороды, небезопасные для экологии нашей планеты.