Сегодня мы расскажем читателям «ЛГ» о самых современных направлениях и тенденциях научного поиска, которые исследуют в лабораториях РН-ЦИР учёные «Роснефти», раздвигая горизонты науки и осваивая новейшие технологии.

Газохимия как катализатор инновационного развития России

В последние годы мы слышим много призывов перейти на инновационные рельсы экономического развития, мы даже пытаемся это сделать, но результаты хотя и не нулевые, но далеки от желаемого инновационного прорыва. В этом плане весьма интересно недавнее выступление на одной из научно-практических конференций известного российского учёного-химика, профессора Института химической физики РАН Владимира Арутюнова. Он высказал любопытную и скорее всего абсолютно верную мысль о том, что «инновационное развитие России может начаться только с тех отраслей, которые способны самостоятельно обеспечить инвестирование в них инноваций, используя пока ещё существующий научно-промышленный потенциал страны и те возможности, которые предоставляют её уникальные природные ресурсы, т.е. с нефтегазового комплекса».

Не вызывает сомнения, что даже частичный отказ от экспорта первичного сырья, в первую очередь энергоресурсов, с заменой на экспорт продуктов его более глубокой переработки мог бы дать мощный старт развитию отечественной инновационной экономики. Известно, что основной экономический результат достигается при реализации конечного продукта, и поэтому достаётся он не владельцам ресурсов, а странам, обладающим технологиями завершающих стадий его производства. Например, стоимость компонента природного газа – этана составляет примерно 80–90 долларов за тонну, этилена – уже 600, стоимость полиэтилена низкой плотности выше стоимости этана в 20 раз, а стоимость готовых изделий из полиэтилена (полиэтиленовых труб) достигает 2500–3700 долларов за тонну.

Почти все ближневосточные страны – экспортёры нефти и газа – сейчас быстро развивают собственную индустрию переработки добываемых углеводородов, стремясь обеспечить своё будущее в быстроменяющемся мире. Россия, являясь крупнейшим мировым экспортёром сырья, обладает уникальным преимуществом перед остальными экспортёрами не столько объёмом своих ресурсов, сколько уникальным для страны-экспортёра научно-техническим потенциалом. Именно это сочетание даёт ей шанс перейти на путь инновационного развития, воспользовавшись переломным моментом в мировой энергетике и экономике, стоящих на пороге глубоких перемен.

О будущем энергетики

На протяжении последних столетий развитие мировой экономики определяется наличием доступных и удобных для использования энергоресурсов. В течение почти всего ХХ века роль основного мирового энергоресурса играла нефть. Даже население мира в прошедшем столетии увеличивалось точно в соответствии с ростом добычи нефти – основного источника топлива для сельского хозяйства и сырья для производства важнейших удобрений и пестицидов. Но резкий взлёт цен на нефть на рубеже двух последних веков ясно показал, что ситуация быстро меняется. Предстоящий спад мировой добычи нефти, по данным профессора В. Арутюнова, уже не является предметом дебатов и уверенно прогнозируется. Хотя отечественная нефтедобыча сейчас на подъёме, доля России в мировых запасах составляет всего 5% и непропорционально мала по сравнению с её долей в территории мира (12,8%), а прогноз отечественной нефтедобычи соответствует общемировому тренду.

Несмотря на огромные усилия учёных и технологов в области альтернативных источников энергии, их вклад в мировую энергетику не превышает 1% и по всем серьёзным прогнозам даже к концу столетия не превысит нескольких процентов. Ещё 40 лет назад академик Пётр Капица обратил внимание на то, что из-за низкой плотности потока солнечной энергии на земной поверхности ни солнечная энергетика, ни тем более производство «возобновляемого биотоплива» сельскохозяйственными методами при нынешнем уровне энергопотребления не смогут дать серьёзного вклада в мировую энергетику. Именно из-за низкой плотности потока первичной энергии (солнечной радиации на земной поверхности) даже в наиболее развитых странах сельскохозяйственное производство является одной из наименее рентабельных и крупных энергозатратных областей человеческой деятельности.

Атомная энергетика имеет свои хорошо известные проблемы и не даёт приемлемых решений для замены углеводородного сырья и вторичных энергоносителей. Термоядерная энергетика, с которой ещё в середине прошлого века связывали большие надежды, всё ещё находится на стадии экспериментальных установок и выйдет на промышленный уровень в лучшем случае к концу нынешнего века. Появившиеся в прессе утверждения о том, что благодаря развитию водородной энергетики резко сократится потребление ископаемых топлив, потому что водород, в частности, можно получать из воды, разлагая её на водород и кислород, являются результатом самого вопиющего невежества. Утверждения, что «автомобили будущего станут заправляться не бензином, а водой из любой придорожной колонки», попросту безграмотны.

Сейчас 80% водорода в промышленности получают из природного газа, а остальные 20% – из каменного угля. При использовании же водорода, полученного электролизом воды за счёт электроэнергии тепловой электростанции (работающей на ископаемом топливе!) для питания электромобиля, полный энергетический кпд относительно первичного топлива в такой системе составит всего несколько процентов, т.е. будет в несколько раз меньше, чем для двигателя внутреннего сгорания и того же ископаемого топлива. Поэтому все разговоры о водородной энергетике можно со спокойной душой считать лженаучными.

Реально энергетика, транспорт и нефтехимическая промышленность в XXI веке могут рассчитывать, по мнению большинства экспертов, только на имеющиеся ресурсы газа и угля, которые в настоящее время являются наиболее прогрессирующими первичными источниками энергии. Их доля в мировой энергетике почти одинакова и составляет примерно по 24%.

Запасы каменного угля огромны и распределены в мире достаточно равномерно. Наибольшими его запасами обладают три страны – США, КНР и Россия, на долю каждой из которых приходится примерно по четверти мировых ресурсов. Уголь частично отвоёвывает некогда утраченные позиции. Особенно велика его доля в производстве электроэнергии: в КНР – около 75%, США – более 50%. Однако низкая производительность труда при добыче и транспортировке угля, а также серьёзные экологические проблемы, связанные с его использованием, сдерживают масштабы его применения. Тем не менее быстро нарастающий дефицит природного газа в стране вынудил Департамент энергетики США выступить с инициативой разработки нового поколения экологически более чистых способов получения энергии из угля. Предполагается, что типовая угольная электростанция XXI века будет использовать в качестве топлива не непосредственно уголь, а синтез-газ или водород, полученный путём его предварительной газификации. Необходимый для газификации угля кислород предполагается получать относительно дешёвым мембранным разделением воздуха. Из очищенного от серо- и азотсодержащих соединений и твёрдых примесей синтез-газа на основе мембранных технологий будет выделяться водород, используемый в качестве экологически чистого топлива для газовых турбин и топливных элементов. Монооксид углерода(CO – угарный газ) путём паровой конверсии будет превращаться в дополнительное количество водорода и углекислый газ, а последний – удаляться из полученных газов без его выделения в атмосферу, что позволило бы закрыть вопрос об антропогенном вкладе углекислого газа в парниковый эффект.

В периоды минимума нагрузки «водородных» электростанций часть полученного синтез-газа сможет использоваться для выработки синтетических жидких углеводородов (СЖУ), необходимых для замещения истощающихся природных нефтяных ресурсов и производства синтетических моторных топлив, отвечающих новым жёстким экологическим стандартам.

Таким образом, США делают ставку на развитие инновационных газохимических технологий производства и использование вторичных энергоресурсов. Тем не менее твёрдое агрегатное состояние угля и большое количество примесей – от серы до тяжёлых металлов – делают его менее привлекательным первичным источником энергии по сравнению с природным газом. А главное, даже по самым оптимистичным оценкам, удельные капиталовложения для такой «чистой» угольной электростанции будут в три раза выше, чем для электростанции на природном газе.

Газовый фактор – русский ресурс

Таким образом, по мере истощения нефтяных ресурсов природный газ уверенно выдвигается на передовую позицию в мировой энергетике, в том числе как источник вторичных энергоресурсов и транспортных топлив. На арене мировой энергетики природный газ появился относительно недавно, лишь во второй половине прошлого века, и в отличие от угля и нефти никогда не выступал в роли основного энергоресурса. Но в 2002 г. его мировая добыча уже превысила 2,5 трлн. м3. Доказанные мировые запасы газа постоянно пересматриваются в сторону увеличения и на 2002 г. составляли около 155 трлн. м3, а потенциальные запасы оцениваются в 280 трлн. м3. Они сосредоточены в основном в России и на Ближнем Востоке.

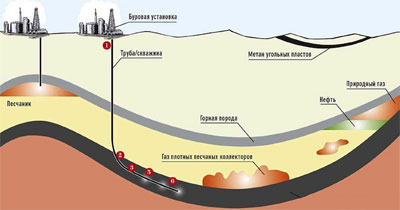

Практически столь же велики нетрадиционные запасы природного газа, в частности угольного метана, объём добычи которого в США достиг 35 млрд. м3/год. Но существуют ещё огромные залежи твёрдых газовых гидратов, содержание метана в которых превосходит традиционные запасы на два порядка и достигает, по оценкам, около 20 тысяч трлн. м3. Сейчас многие страны прилагают усилия для создания промышленных методов разработки этих гигантских запасов. Кроме того, согласно современным представлениям о генезисе природного газа, его запасы в отличие от нефти и угля имеют в основном не биологическое происхождение. Ежегодно до 1 трлн. м3 метана выделяется из глубинных слоёв в земную кору и атмосферу, что позволяет рассматривать его как частично возобновляемый ресурс.

Таким образом, природный газ по запасам, экономичности добычи, возможности использования и экологическим свойствам является наиболее перспективным энергоресурсом, способным обеспечить потребности человечества в энергии и углеводородном сырье по крайней мере в течение текущего столетия. Профессор Арутюнов называет этот период «газовой паузой», которая может дать человечеству время, необходимое для овладения управляемым термоядерным синтезом, а природный газ и газохимия могут сыграть в мировой экономике и энергетике ХХI века такую же роль, какую сыграли в ХХ веке нефть и нефтехимия.

Огромные отечественные запасы природного газа не только являются главным энергетическим ресурсом России, но и дают ей шанс сохранить достойное место среди ведущих держав мира. Необходимость в новых инновационных технологиях для развития инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала газовой отрасли, а также повышение доли газа, подвергающейся химической переработке в сочетании с возможностью аккумулирования для этих целей получаемых от экспорта капиталов, позволяют газовой промышленности стать мощным катализатором инновационных процессов в стране.

Потребность в быстром и адекватном решении сложнейших научно-технических проблем делает газохимию одной из критических отраслей мировой энергетики, способной стимулировать инновационные процессы. Для России интенсивное развитие газохимии отвечает её приоритетным задачам и может стать мощным стимулом развития всей экономики. Как крупнейший экспортёр природного газа и одновременно один из его крупнейших потребителей, Россия более других стран заинтересована в быстром прогрессе в этой области. Воспользовавшись сменой базовых технологий в энергетике и сделав ставку на более глубокую и комплексную переработку природного газа, а также на увеличение в экспорте доли продуктов его переработки, Россия может значительно расширить свою долю на рынке не только первичных энергоресурсов, но и гораздо более прибыльном рынке дорогостоящих химических продуктов и экологически чистых моторных топлив. Именно в этой области Россия имеет наибольшие шансы уже в ближайшие годы выйти на рынок высоких технологий.

Газохимия как экономический локомотив

Широкое внедрение газохимии может сыграть огромную роль в экономическом развитии России. Прежде всего это облегчит снабжение углеводородным сырьём и топливом обширной территории самой России. Появится возможность более гибко и оперативно, по сравнению с трубопроводным транспортом, экспортировать этот энергетический ресурс на мировые рынки, в том числе перспективные рынки Юго-Восточной Азии. Экспорт газа на такие расстояния с помощью трубопроводного транспорта требовал бы фантастических затрат, а значительная его часть сжигалась бы по пути на десятках газокомпрессорных станций.

Появится возможность вовлечь в промышленную эксплуатацию примерно шестьсот уже разведанных малоресурсных (с запасами менее 10 млрд. м3) отечественных месторождений природного газа, в том числе в европейской части России. Они до сих пор не разрабатываются по экономическим соображениям, т. к. недостаточно велики, чтобы стать базой для современных производств и не могут оправдать прокладку к ним дорогостоящих трубопроводов. Поскольку средний срок службы газодобывающего и газоперерабатывающего оборудования составляет около 30 лет, для оптимального использования вкладываемых средств ежегодный отбор газа из эксплуатируемого месторождения не должен превышать 3% извлекаемых запасов. Поэтому для эксплуатации таких месторождений необходимы установки производительностью примерно 50 млн. м3 в год и ниже. Перерабатывая всего несколько тысяч кубометров газа в час, они смогут использовать в качестве сырья и другие углеводородные газы, например попутный нефтяной газ или угольный метан. Отсутствие простых малотоннажных процессов конверсии углеводородных газов сдерживает вовлечение в разработку даже перспективных месторождений, в том числе нефтяных. Для их экономического обоснования требуются более привлекательные планы использования газа, залегающего в нефтеносном пласте, чем сжигание в факелах или повторная закачка в пласт.

Развитие газохимии является не только сиюминутной потребностью, но и работой на перспективу, причём и достаточно близкую. В первую очередь это упреждающий ответ на прогнозируемое быстрое изменение ситуации с ископаемыми энергоносителями и климатическими процессами. Для России с её уникально суровым климатом и удалённостью основных газовых месторождений от транспортных артерий, центров промышленной инфраструктуры и мировых рынков потребления углеводородов создание малотоннажной технологии, ориентированной непосредственно на районы газодобычи, – жизненно необходимая стратегическая задача.

Учёные «Роснефти», находясь на острие научного поиска, ведут успешные исследования по самым перспективным направлениям газохимии.