Психолог Эрик Берн, социолог Ирвинг Гофман и философ Ги Дебор считали, что люди постоянно разыгрывают друг перед другом спектакль. И это чуть ли не единственная форма коммуникации. Как будто любоваться собой перед другими – это единственное наслаждение, которое нам доступно.

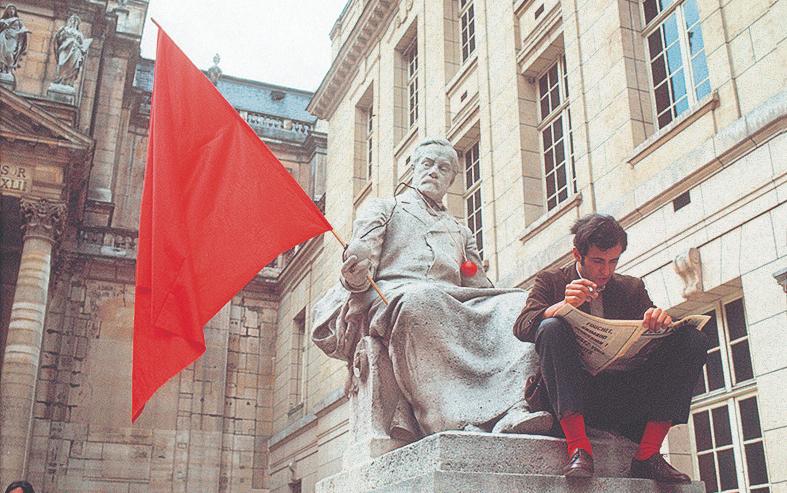

Ги Дебор – философ, писатель, кинорежиссёр – считается одним из основателей ситуационистского движения во Франции 1950–1960 годов, сам себя называл «писатель, стратегический мыслитель и авантюрист». Согласно Ги Дебору, капитализм захватывает СМИ, материальные блага, а вместе с ним и образы. Именно Дебор первым сказал, что вся информация в мире, будь то личная или общественная, становится товаром. А я от себя добавлю, что в наше время и в ближайшие десятилетия очень дорогим товаром станет организация чужого времени. Люди переходят на четырёхдневную рабочую неделю, ИИ и технологии типа блокчейна вытесняют человека из целых отраслей, так что очень многим просто нечем будет заняться. Ситуанисты пытались решить проблему свободного времени в эпоху капитализма радикально: «…каждый, кто работает, занят лишь тем, что помогает полицейскому сыску… Все существующие системы взглядов… ущербны… Человеческие отношения должны быть основаны на страсти, если не на терроре». Короче, во французском духе.

Они считали, что спектакль – это в том числе война за покупателей, когда имеется огромное количество ненужных товаров, которые каким-то образом всё равно оказываются у покупателей. Легко в это поверить, если посмотреть статистику наших крупнейших маркетплейсов – в прошлом году на покупки там ушло более 9 трлн рублей – столько же, сколько государство тратит на медицину, образование и ЖКХ, вместе взятые. «Стиль одежды возникает из фильма, журнал создаёт имя клубам и обществам, а те вводят в моду различные наборы товаров».

Дебор описывал отчуждение человека от мира и собственной жизни, а способствовали этому СМИ, политика и развлекательная сфера. Человеку остаётся только подражать, его богами становятся лица, действующие на сцене: эксперты, журналисты, политики. Они разъясняют обывателю, что полезно на рынке. Однако, что бы ни выбрал зритель, всё уже вписано в сценарий, в который включено не только настоящее, но вместе с ним прошлое и будущее.

Дебор рассматривает современное общество как нагромождение спектаклей. То, что ранее переживалось внутри индивида, теперь отстраняется от него и становится перформансом, рассчитанным на присутствие зрителя.

Я согласна с Дебором в том, что мы стали очень ленивыми. Чем больше человек созерцает, тем меньше он живёт своей жизнью, тем с большей готовностью «узнаёт свои собственные потребности в тех образах, которые предлагает ему господствующая система, тем меньше он осознаёт своё… существование и свои… желания». Когда общество становится спектаклем, мы становимся от него зависимы. Из-за этого мироощущения Ги Дебор к концу жизни спился, впал в отчаяние и застрелился (впрочем, причины его смерти спорны). Процесс спектакля не остановить. По сути, сам процесс спектакля и есть его цель, а это значит, что в нём просто нет смысла. Шоу должно продолжаться! Мы, наслаждаясь благами цивилизации, постарались вытеснить чувства страха, грусти и радости. Одномерному человеку необходимо искусственно восполнять свои эмоциональные потребности.

Впрочем, упорядочивание эмоций масс – это не новейшее изобретение. Философ Мамардашвили подмечал, что ритуал оплакивания в традиционных культурах не только выполняется профессиональными плакальщицами, но и действия плакальщиц, будь то танец или пение, переходящее в крик, всегда техничны и организованны. Цель плакальщиц – провести ритуал для увековечения усопшего в структуре коллективной памяти. Но есть различия.

Всё-таки ритуал – это рискованное мероприятие для религиозного человека, ведь именно в этом действии человек контактирует с трансцендентным. Шоу максимально безопасно как для участника этого шоу, так и для его зрителя. Шоу нужно для того, чтобы забыть и забыться. Мы попали в «дурной сон современного общества, который в конечном счёте выражает только его желание спать. И спектакль – страж этого сна».

Спектакль, по Дебору, – это ещё и очень удобная форма осуществления власти. Если в повседневном общении человек является одновременно и актёром, и зрителем, то политики нашли способ выстроить спектакль по классическим канонам, где зрители молча внемлют. При помощи манипуляций символами власть сумела создать иллюзию свободного выбора.

Социолог Ирвинг Гофман писал, что индивид в обществе не имеет «стабильной личности», которая бы одинаково проявлялась в разных ситуациях. Количество личностей определяется числом групп, в жизни которых участвует человек. В каждой из них он проявляет разные черты. Поскольку человек постоянно придумывает собственную личность, он вынужден следить, какой эффект производит на окружающих. Так и актёр контролирует, убеждает ли его игра, правдива ли она, поэтому весь процесс общения Гофман представляет как театральную постановку, где каждый из нас – актёр. Всю жизнь в обществе Гофман представляет как движение от сцены к сцене, от одной коммуникативной ситуации к другой.

Дебор и Гофман понимали, что отчуждение, как явление, которое разъедает все сферы жизни, превращает в симулякр и политику. В «обществе спектакля» условный «коммунист» – это тот, кто читает «коммунистические» СМИ и ходит на «коммунистические» митинги. «Либерал» – «либеральные», «консерватор» – «консервативные». Содержательная сторона теряется. Зачастую сами «либералы», «консерваторы», «коммунисты» не могут объяснить суть идей, которым они следуют.

Как политтехнолог, я согласна с тем, что жизнь в постинформационном обществе превращается в представление, а реальность подменяется воздействием образов. А как медиатехнолог я согласна, что в современном мире любое взаимодействие между людьми происходит через «слепую» и «пассивную» визуализацию, которая формирует восприятие реальности. Да, общество теперь в большей степени основано на потреблении образов, а не материальных объектов. Да, реальные проблемы часто вытесняются медийными формами. Но популизм, который сейчас снова в моде, был востребован всегда. Бюрократы и «законники» проиграли, они не в состоянии решить наболевшие общественные проблемы, поэтому общество и выбирает тех, чья власть в большей степени основана на воображении – фантазиях о будущем и снах о былом величии. Так было и пять тысяч лет назад, и сто лет назад. В «Комментариях к обществу спектакля», написанных двумя десятилетиями позже (1988), Дебор пишет, что волнения 1968 года, в которых он принял активное участие как идеолог «Ситуационистского интернационала», не смогли поколебать основы спектакля – «он выучился новым приёмам защиты, как это обычно случается с властью, которая подвергается нападению».

Более того, под владычеством спектакля выросло новое поколение, подвластное его законам. Началась конвергенция двух соперничающих форм спектакля – сосредоточенной (тоталитарной) и рассредоточенной (либеральной). Первая выдвигает на первый план идеологию, сфокусированную на какой-нибудь авторитарной личности. Вторая побуждает людей выбирать между многообразием товаров и услуг. Но от каждой из этих форм часть потенциальных зрителей ускользала. На смену им идёт третья, «включённая» театрализация, интегрирующая наиболее эффективные элементы двух предыдущих форм. В её центре не располагаются ни вождь, ни идеология. В отличие от предшественников, от «включённой» формы не ускользает никто: «спектакль стал составной частью любой действительности, проникая в неё подобно радиации». И как результат «ни в культуре, ни в природе больше не существует ничего, что не было бы трансформировано и загажено сообразно средствам и интересам современной индустрии». Управляемый спектакль распоряжается и нашими воспоминаниями, и проектами, создающими будущее. Он формирует представление о себе как о «хрупком совершенстве», которое не должно подвергаться никакой критике, ибо она разрушительна и вредна. На стадии «включённой театрализации» общество характеризуют пять главных черт: непрерывное технологическое обновление, слияние экономики и государства, всеобщая секретность (необходимо устранение исторического познания и мгновенное забвение того, что может привести к пониманию), безоговорочная ложь и «вечное настоящее» (то, о чём спектакль перестаёт говорить в течение трёх дней, уже не существует). Создание настоящего «достигается за счёт непрестанного кругооборота информации, в каждое мгновение возвращающегося к очень краткому перечню одних и тех же мелочей, со страстью провозглашаемых как важные новости, тогда как по-настоящему важные известия… приходят теперь редко».

В этом контексте представляет особый интерес исследование, скажем так, тайных подводных течений, которые управляют сегодняшней политикой. Дональд Трамп, имеющий весьма странную политическую и экономическую программу, состряпанную из элементов минархизма, либертарианства, рейганомики, протекционизма и национализма, победил во многом потому, что вовремя оценил важность работы с воображением. Американские политические технологии создали своего рода теорию над всеми теориями заговора, которая называется QAnon. Согласно ей, избирателям остаётся только пассивно наблюдать, как близится финальная битва между Добром и Злом. Добро в данном случае – это Трамп с маленькой группой истинных христиан, праведников-военных, а Зло – зловещие демократы и развращённые звёзды шоу-бизнеса. Обсуждение реформ или экономического курса уже никого не волнует, когда главными сюжетами выборов становятся эсхатология и мессианство. О чём тут можно говорить, когда сам американский Бог сбил прицел винтовки наёмника и пуля едва коснулась президентского уха? Таких поворотов, я думаю, не мог предсказать даже Ги Дебор. Такой экзальтации, такого буйства иррационального не было даже во время прихода к власти Гитлера и Муссолини. Такого безразличия к содержательной части политики не могло быть в ХХ веке. Спектакль в конце концов затмил всё.