Александр Колесников

Возможно ли оно? Герой не совсем чтобы герой, напротив, пример «проигранной жизни» и неосуществлённых надежд... И всё же Челябинский государственный академический театр драмы имени Н. Орлова настаивает на таком прочтении великого русского романа.

Необыкновенно светел и внутренне гармоничен спектакль. По нему разлита музыкальность, идущая не только от оригинальных композиций Петра Налича (что следует оценить) и даже не от одного звучания живого хора, но больше! От понимания высшей гармонии людских тайн и желаний, радостей и разочарований. Сплетённые Иваном Александровичем Гончаровым вроде бы из обиходных русских мотивов, они стали в итоге фундаментальным повествованием о неразрешимости национального характера. Артист Николай Осминов выступает зрелым режиссёром, понимая роман не на одном событийном уровне, как цепь житейских превращений, но поистине как Книгу русского Бытия. В его постановке так радует отсутствие актуальных курсивов, социальной критики, намеренной ломки авторского порядка ради собственной режиссёрской амбиции, «диалога с классиком» и обязательного поиска «новых смыслов». Боже, Боже, сколько мы за последние полвека наслышались об этих смыслах (как правило, недоношенных) и навидались подобных диалогов, и они не иссякают. На их фоне челябинский спектакль удивляет намеренным дистанцированием от кричащего радикализма так называемой активной режиссуры. Оказывается, можно обойтись без подобной тарабарщины и всё же прийти к цельному художественному результату.

Роман в целом и его герой Илья Ильич Обломов понят режиссёром и последовательно воплощён артистом Михаилом Зузневым в редком для сцены жанре. Спектакль неторопливо разворачивает в сложно организованном, не линейном действии старинную литературную форму жития. Это проведено в действии наглядным образом: функции повествователей переданы и разделены между тремя странными персонажами – вещими сёстрами, богинями славянской мифологии. Макошь (Татьяна Скорокосова), Недоля (Ксения Зузнева) и Доля (Ольга Побродилина), облачённые в белые струящиеся одежды, вязаные шали и особые головные уборы, ткут нити судеб, скручивают их в клубки или разминают тесто, комментируют повороты сюжета, поминутно сопровождая земное бытие персонажей Обломовки и Петербурга, оставаясь невидимыми для них, но зримыми для нас. Так просто, через бытийную интонацию и точную пластику движений решается исходная проблема превращения прозы в действие, при этом возникает и необходимое разъяснение событий и лиц зрителям, давно читавшим роман. Образный симбиоз достигает наивысшего расцвета в сцене «Сон Обломова» – прекраснейшем во всей русской литературе описании утопии человеческого бытия. Мирно течёт жизнь людей, не знающих ни войн, ни грабителей, ни скотского падежа, ни набегов басурман; никто не умирает в этом краю не заходящего солнца и всеобщей, сошедшей свыше Радости.

Лучезарный центр Радости – заглавный герой, сначала заласканный мальчик Илюша, потом взрослый человек, помещик, живущий в Петербурге на средства от поместья, Илья Ильич Обломов. Успех всей образной архитектоники спектакля обеспечивает актёрское обаяние Михаила Зузнева. Оно кажется неиссякаемым, и его достаточно, чтобы объединять вокруг себя самых разных людей: близких – Андрея Штольца (Денис Кирш) и Ольгу Ильинскую (Мария Трофимова) и далёких – разгульного проходимца Тарантьева (Дмитрий Волков), его подельника Мухоярова (Константин Иванов), домочадцев и знакомых. В сопоставлении героя и его окружения Гончаровым угадана странная и загадочная типология более позднего времени: «человек без свойств», или, как назвал бы его немец Штольц, Der Mann ohne Eigenschaften. Обломов – первое проведение такого типа, ставшего одним из ключевых в мировой литературе ХХ века (в первую очередь у Роберта Музиля в его одноимённом романе). Почему так притягателен этот никчёмный, влекущийся к дивану человек, не способный управлять собственными поступками, полагающийся на случай, выбирающий всегда не затратные жизненные решения? Ответ на вопрос театральный спектакль даёт простой. Это «человек просто», живущий по воле Всевышнего, повинуясь его решениям, доброте людской, вере в добро и душевную гармонию, как бы они ни были недостижимы в грязном, расчётливом социуме. Вот магия Обломова, как её понял и представил театр, – в утопической мечте о счастье.

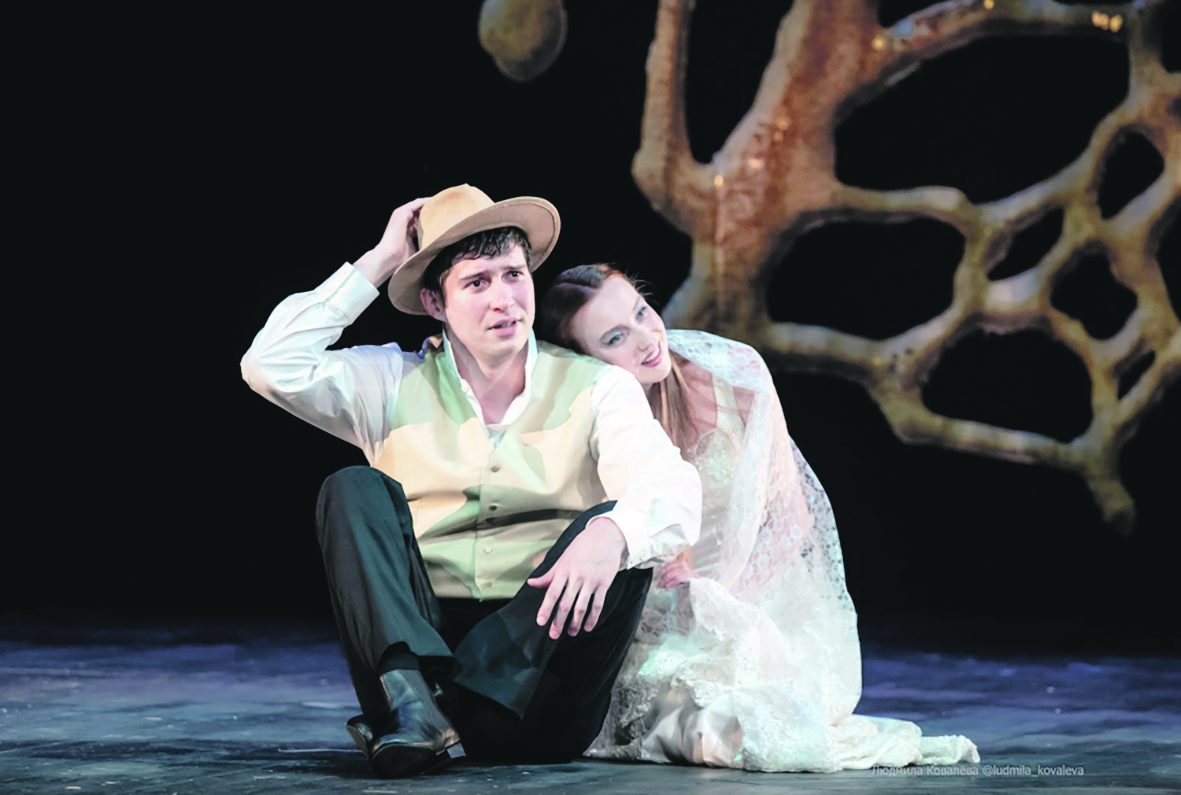

И она, в общем-то, преображает отчасти его окружение. Таким же неотразимым обаянием наделён в спектакле Андрей Штольц у Дениса Кирша. Артист снимает с него «обвинительный уклон», с ним традиционно и неправомерно истолковывается этот образ отечественным литературоведением. И Ольга Ильинская у Марии Трофимовой претерпевает явственные превращения характера, от мгновенного и простодушного поначалу интереса – к безуспешной, буквально надрывающей душу попытке хотя бы познать его характер, не говоря уж преобразить. Их «треугольник» держит в напряжении зал все три часа спектакля. Редкий пример содержательности чистой лирики, хотя, конечно, и подкреплённой многообразно развитой структурой всей постановки.

Художником Антоном Сластниковым мастерски проработаны даже самые дальние планы громадной сцены, при этом не загромождённой и статичной, а постоянно подвижной. Бесшумно, в мягко работающем свете и выверенной звуковой партитуре происходят перемены, знаменующие также и этапы житийного хода «Обломова». Роман представлен не в его реалистическом антураже, но в преобразованной красотой театральной среде. Она распахивается свободно по горизонтали и вертикали, ведя смотрящего из столицы в деревню, из комнаты на Гороховой – в комнату Агафьи Пшеницыной на Выборгской стороне, из театра – в канцелярию следователя (придуманный персонаж, расследующий смерть героя). Пространство вбирает в себя и строго отобранные вещи-символы: игрушечных лошадку, богатырский шлем из детства, клетку с птицей, многое другое, дающее подсказки или тактичные комментарии к разворачивающемуся смыслу. Стилистической стройностью и превосходной выделкой отличаются костюмы Елены Сластниковой. Историчные и обобщённые, удобные и для танца в салоне, и для сельской идиллии, для показа на первом плане и на самом дальнем в контражуре, когда они становятся графичными, будто книжные иллюстрации, и особо выразительными. Одежды чередуются и своим назначением: обломовский халат из персидской ткани, золочёный, широко раскрывающийся как павлиний хвост подол театральной дивы, вдруг ярко-золотой цилиндр… И сразу как перебивка – предельно опрощённые, но столь же искусные облачения в эпизодах отрыва земного действия в метафизические выси «Обломова».

Нет ощущения потерь собственно романного содержания, притом что понятно: нельзя вместить плотную, порой вязкую прозу Гончарова в диалогические условия драмы. Режиссёр (он же автор инсценировки) выходит из этой задачи через полифоническую структуру – в ней эпизодически, но ёмко и образно, символически или тонким абрисом представлены так или иначе все лица романа. Пожалуй, лишь Агафья Пшеницына понята слишком категорично. Екатерина Черных голосом безэмоциональным, интонациями ритмичными и заклинательными, при этом не сходя с места, пытается подчинить волю Обломова, предлагая всякий раз ему рюмку водки, настоянной на смородиновом листе. Роль лишь намечена и занимает в картине мира «Обломова» эпизодическое значение, хотя и явно роковое. Это странно. Я хорошо отношусь к Агафье – она посвятила себя последним годам жизни Ильи Ильича, окружив его человеческой теплотой и участием; родила от него сына Андрюшу и потом добровольно отторгла от себя частицу любимого Ильи, отдала мальчика в большой мир, Ольге и Андрею, будто понимая, что ей самой туда хода нет. Иными словами, с ней и её драматической судьбой связана часть теплоты и всеобщего обожания героя. Ну что ж, замысел есть замысел.

Он проведён последовательно вплоть до финального мгновения, когда герой один на пустой сцене в луче света, идущего сверху, словно тянется к нему, куда-то ввысь. А на первом плане в руках у одной из вещих сестёр рвётся пряжа. Нить жизни…

Гончаров ставился театрами издавна и охотно, ставится и сейчас, но некой цельной постановочной традиции не обрёл. Как обходиться с Гоголем, Достоевским, Чеховым, кажется, все знают, и мы давно наблюдаем в разных театрах как бы один и тот же постановочный стандарт. С Гончаровым иначе, он ещё открыт поиску и, как видим, резонирует вне стандартов и ожиданий. Во вдохновенном спектакле проиграна оригинальная театральная модель освоения Гончарова. Именно поэтому значение их «Обломова» выходит за пределы Челябинского театра драмы и может быть значимо для всего опыта театральной России.