«Очевидец» – так назвал Семён Израилевич Липкин свой первый поэтический сборник. А липкинский перевод самой ранней эпопеи человечества называется «Сказание о Гильгамеше, всё постигшем».

«Очевидец» – так назвал Семён Израилевич Липкин свой первый поэтический сборник. А липкинский перевод самой ранней эпопеи человечества называется «Сказание о Гильгамеше, всё постигшем».

* * *

Ты понял, что распад сердец

Страшней, чем расщеплённый атом,

Что невозможно наконец

Коснеть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,

Что нам нельзя остановиться,

Когда растёт уже пророк

Из будничного очевидца.

Липкин видел разные времена: царские (в детстве он даже приветствовал царя Николая II и цесаревича Алексея, когда они приезжали в Одессу), революционные, сталинские, военные и послевоенные, хрущёвские, застойные, перестроечные… И был очевидцем многих исторических событий – и великих, и малых. Но в силу своего врождённого здравомыслия и честности ни по какому поводу не поддавался эйфории. «Не будучи очарованным, я не разочаровывался», – признавался он на склоне лет.

Очарован он был только литературой – раз и навсегда – и верил в бессмертие искусства.

«Меняются эпохи, культуры, значимость народов и стран, – но неизменно понимание красоты поэтической словесности, – написал Липкин в одной из своих статей. – Искусство бессмертно, потому что бессмертны духовные поиски человека».

Полвека он писал стихи в стол. Как оригинального поэта Семёна Липкина долгое время знал лишь узкий круг литераторов. Но зато каких! Его поэтический талант в юности оценили Багрицкий и Мандельштам, в зрелые годы – Заболоцкий, Платонов, Слуцкий, Гроссман. Анна Ахматова подарила Липкину свой сборник с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». Тем не менее «Очевидец» – первый поэтический сборник – вышел в свет лишь в 1967 году, когда автору было уже 56 лет.

Тем не менее «Очевидец» – первый поэтический сборник – вышел в свет лишь в 1967 году, когда автору было уже 56 лет.

«Какой был самый ответственный момент в вашей жизни?» – спросили Липкина во время его последнего публичного выступления на открытии семинара молодых писателей в Звенигороде. «…самым ответственным моментом моей жизни была вся моя жизнь», – ответил он.

Фронтовика, участника Сталинградской битвы, Липкина редко упоминали в ряду поэтов фронтового поколения. А ведь его перу принадлежат одни из лучших стихов о войне:

А солнце войне вопреки

Рождается в чреве тумана –

или:

А я шептал: «Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?»

Зато Липкина знали как непревзойдённого переводчика эпосов народов СССР и классической поэзии Востока. Он любил эпическую поэзию и сам избрал для литературной работы необозримые просторы народных эпосов. Даже не верится, что один человек перевёл киргизский эпос «Манас», кабардинский – «Нарты», индийский – «Махабхарата», бурятский – «Гэсэр», татарский – «Идегей». Его перу принадлежат переводы «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Джами, Навои, Калидасы и много чего ещё. Для того чтобы адекватно перевести Фирдоуси, Липкин специально выучил персидский язык. Издание перевода калмыцкого народного эпоса «Джангар», проиллюстрированное гравюрами В. Фаворского, теперь стало литературной классикой. За этот перевод Семён Липкин получил титул народного поэта Калмыкии.

«Это очень тяжёлый труд, если относиться к нему серьёзно, т.е. изучать историю народа, основы его языка, даже географию. Всё это требовало колоссальной работы. Когда не печатали моих собственных стихов, это была моя единственная радость, моё счастье», – признавался он.

Но это вовсе не значит, что Липкин с головой уходил в давние времена для того, чтобы не замечать нынешних. Наоборот, древние эпосы помогали ему с особой зоркостью вглядываться в современность и делать правильные выводы.

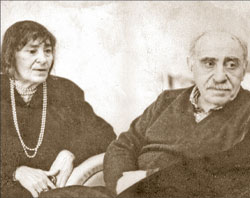

В начале 1980 года Семён Липкин вместе со своей женой – поэтом Инной Лиснянской – вышли из Союза писателей СССР. Они сделали это в знак протеста против исключения из союза Евгения Попова и Виктора Ерофеева – составителей неподцензурного альманаха «Метрополь». Своё решение Семён Израилевич объяснил просто: «…Я чувствовал сердцем и разумом, что, если нарушу своё слово, не смогу людям смотреть в глаза, не смогу смотреть в свои глаза, когда бреюсь». (Заметим, что никто из участников нашумевшего «Метрополя» не последовал примеру Липкина и Лиснянской. – Ред.)

В его литературной жизни сразу начались большие неприятности, которые коснулись даже переводов. Зато после этого скандала стихи «отказника» попали в издательство «Ардис», где их передали Бродскому. Бродский и составил поэтический сборник Липкина, назвав его «Воля». «Лучше бы я и сам не назвал, – говорил Семён Израилевич. – Выбрал он очень хорошо и несколько раз очень лестно отозвался там в печати и обо мне, и об Инне Лиснянской». В 80-е годы стихи его стали печататься и в России. С присущей ему трезвостью Семён Израилевич как-то заметил, что перестройка подарила нам только одну свободу – свободу слова, обманув все другие ожидания.

О том, каким Липкин был в повседневной жизни, лучше всех рассказала Инна Лиснянская в своей мемуарной прозе «Хвастунья». В этой повести он весь как на ладони – мудрый, по-детски наивный, верный в дружбе и в любви, педантичный, предельно аккуратный, неутомимо работающий над каждой строкой.

В 1998 году Семёна Израилевича Липкина, по его собственному признанию, вновь «охватила очарованность аккадским эпосом», и он сделал вдохновенный перевод самой ранней эпопеи человечества – шумерского сказания о Гильгамеше, вновь выступив как переводчик-новатор. Он сумел найти свою строфику и размер, по духу близкие к подлиннику.

Мы, писцы, – не пловцы ли?

Мы, писцы, – не певцы ли?

Если петь не умеешь,

До конца песнослова –

как до брега морского –

Добредёшь ты едва ли.

То с восторгом, то грустно, всё,

что знали изустно,

Запишу я искусно…

Эти эпические строки словно и о нём самом.

К счастью, «Сказание о Гильгамеше, всё постигшем», вышло при жизни Липкина, как раз к его 90-летнему юбилею.

«Однако что это за штука: национальное самосознание? Неужели это самосознание клана, колена, стойбища? Нет, это всегда самосознание культуры. Рухнули, умерли империи Ассиро-Вавилонии, Ксеркса, Александра Македонского, Августа, Чингисхана, Сталина, но жива культура этих империй… Я уверен, что великая русская литература, ставшая для мира тем же, чем некогда была культура эллинов, будет жить для грядущих на Руси читателей, будет жить свежо и умно, начиная от Ломоносова и Фонвизина до Солженицына и Бродского. Империя умирает, культура бессмертна».

Такой оптимистический прогноз оставил нам Семён Липкин, подобно герою Гильгамешу, многое повидавший и всё постигший.

Не доносил, не клеветал,

Не грабил среди бела дня,

Мечтал, пожалуй, процветал,

Прости меня.