В далёкие школьные годы, в классе седьмом, в начале 1983 года, в школьной библиотеке мне попалась на глаза одна невзрачная с виду книга: «Повесть об Афанасии Никитине» издания 1966 года в обычной картонной обложке и с банальным рисунком, тоненькая – всего 104 страницы, и немногочисленными иллюстрациями. Однако книга мне отчего-то сразу понравилась. Можно сказать, буквально захватила, лишь только я открыл её и пробежал глазами по первым страницам текста.

Кто из нас не грезил в юные годы дальними экзотическими странами и опасными путешествиями? Кого не манил ветер странствий? Написанная на основе записей нашего соотечественника – известного средневекового путешественника и купца, она реалистично рассказала про обычаи, нравы и быт тех мест, где побывал уважаемый Афанасий. Поведала хорошим языком о далёких южных странах и их обитателях.

Отложилась в памяти и фамилия автора Е. Тагер. Я, признаться, и долгие годы спустя, считал, что написал книгу мужчина, так как последняя страница попавшего мне в руки экземпляра оказалась утраченной. Проще говоря, кто-то оторвал ту часть, где полностью напечатали имя и отчество автора. Каково же было удивление, когда впоследствии я узнал, что Е. Тагер – это Елена Михайловна Тагер, женщина. Причём женщина очень непростой и трагической судьбы. Что «Повесть об Афанасии Никитине» – это её последняя книга, изданная уже после смерти автора.

Когда спустя 42 года мне вновь попалась эта книга и после повторного прочтения напомнила переживания юности, я с нескрываемым интересом решил больше узнать о человеке, написавшем такую замечательную вещь. И чем глубже я погружался в её биографию, тем больше мне хотелось о ней поведать неискушённому читателю. Ведь чего греха таить: Елена Михайловна Тагер – в наши дни мало кому известна. А её творчество и вовсе почти не знакомо. Чудесная книга, давшая мне путёвку в жизнь для изучения её личности и творчества, к огромному сожалению, больше не переиздавалась. На мой взгляд, сей возмутительный факт является чудовищной ошибкой книгоиздателей. Полагаю, что наше подрастающее поколение по достоинству оценило бы «Повесть об Афанасии Никитине». Ведь какой бы год ни стоял на дворе, дети всегда остаются детьми с присущим им духом романтики и тяги к приключениям.

Итак, наша героиня появилась на свет 20 октября (1 ноября) 1895 года в Санкт-Петербурге. Сведения о её родителях весьма скупы: отец Тагер Михаил Михайлович – крещёный еврей, работал на Николаевской железной дороге (теперь Октябрьской), вроде как инженером – путейцем. Умер в 1923 году. Про мать и того меньше сведений. Точно известно, что она была русской, около 1862 года рождения, и с Михаилом Михайловичем развелась, когда Елена Михайловна стала достаточно взрослой девушкой. Доподлинно известно, что мама Елены Михайловны умерла в блокадном Ленинграде в канун 1942 года, а до этого проживала вместе с дочерью.

Есть свидетельства, что в 1913 году Елена Тагер окончила довольно престижную частную женскую гимназию Марии Николаевны Стоюниной, располагавшуюся в столице Российской империи на улице Кабинетской в доме 20 (теперь улица Правды) и занимавшую третий и четвёртые этажи шестиэтажного здания. Сейчас там, с 1968 года, расположен кинотехникум – по-современному «кино-видеотехнический колледж».

Лучшей характеристикой сего учебного заведения является тот факт, что в нём в разное время учились такие ставшие в дальнейшем знаменитыми женщины, как Алиса Розенбаум (1905 – 1982), больше известная как американская писательница и философ Айн Рэнд – автор нашумевших романов «Источник» и «Атлант расправил плечи», сёстры писателя Владимира Набокова: Елена Владимировна (1906 – 2000) и Ольга Владимировна (1903 – 1978), Нина Берберова (1901 – 1993), известная писательница Нина Ивановна Гоген-Торн (1900 – 1986), дочка известного российского хирурга и профессора Военно-медицинской академии Ивана Эдуардовича Гаген-Торна (1867 – 1931), ставшая прославленным этнографом, историком, писателем – мемуаристом, поэтессой, и многие другие дамы, чьи фамилии на слуху.

В год окончания гимназии Елена Тагер поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы, кои давали женщинам в дореволюционной России право получить высшее образование. Вначале на физико-математический факультет, а позже перевелась на историко-филологический. Названы так по фамилии первого директора курсов – историка Константина Николаевича Бестужева – Рюмина (1829 – 1897). Из громких фамилий, посещавших в разное время Бестужевские курсы, известны имена Надежды Крупской (1869 – 1939), жены В.И. Ленина, Ольги Форш (1873 – 1961), прославленной писательницы советского периода, Любови Менделеевой (1881 – 1939), в замужестве Блок, Аполлинарии Якубовой (1869 – 1917), впоследствии известной революционерки и ещё внушительный список других знаменитостей.

Размещались Бестужевские курсы в десятых годах 20 века в Санкт-Петербурге (Петрограде) на 10 линии Васильевского острова в домах 31 – 35. Теперь здесь расположен Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета.

В первый год своего обучения на курсах Елена Тагер, стараясь расширить кругозор, начала посещать Петербургское Религиозно-философское общество. Слушала выступления известных философов, литераторов, журналистов, литературных критиков и историков, таких, как Д.С. Мережковский (1865 – 1941), Н. А. Бердяев (1874 – 1948), Д.В. Философов (1872 – 1940), А. А. Блок (1921), Вяч. Иванов (1866 – 1949) и иных творчески мыслящих современников. Также она находила время для посещения театров и всевозможных выставок. Проживала вместе с родителями по адресу: Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 4, квартира 15.

«Вообще жизнь бьёт ключом, несётся курьерским поездом и в этой смене впечатлений тонут личные печали, тревоги и огорчения», – писала она в январе 1914 года Н.А. Рубакину (1862 – 1946), русскому писателю и библиофилу, с которым состояла в переписке. Довольно распространенное явление той эпохи: написать письмо известному человеку и вдобавок ещё получить от него ответ. Тогда знаменитости не гнушались общаться с малознакомыми поклонниками. Почти всегда отвечали.

В мае 1914 года Елена Тагер предприняла поездку в Швейцарию. По-видимому, для поправки здоровья: одолели проблемы с носом и горлом. В августе 1914 года, когда Российская империя вступила в Первую мировую войну, ей пришлось прервать пребывание в Швейцарии и окольными путями вернуться на Родину и продолжить учёбу на курсах. Похоже, что мать с отцом к тому моменту уже расстались. Так как девушка проживала только с матерью, а в письмах стала указывать свой новый адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Волховский переулок, дом 2, квартира 30, известный как дом купцов Елисеевых. В нём в разное время проживали композитор П.И Чайковский, художники Григорий и Никанор Чернецовы, И.Н. Крамской, И.И. Шишкин, А.И. Корзухин, Г.Г. Мясоедов, А.И. Куинджи, физиолог Н.Е. Введенский. И ещё много кто из знаменитостей. К слову сказать, в наши дни в доме расположен действующий музей – квартира художника А.И. Куинджи.

В конце 1914 года Елена Тагер начала посещать Пушкинское общество и кружок при нём, которое создали ученики С.А. Венгерова. Известный критик и пушкинист Семён Афанасьевич Венгеров (1855 – 1920) с 1910 года являлся профессором Бестужевских курсов. Своими лекциями и семинарами в стенах университета он сумел посеять и взрастить в юной Елене любовь к поэзии и в частности к Александру Сергеевичу.

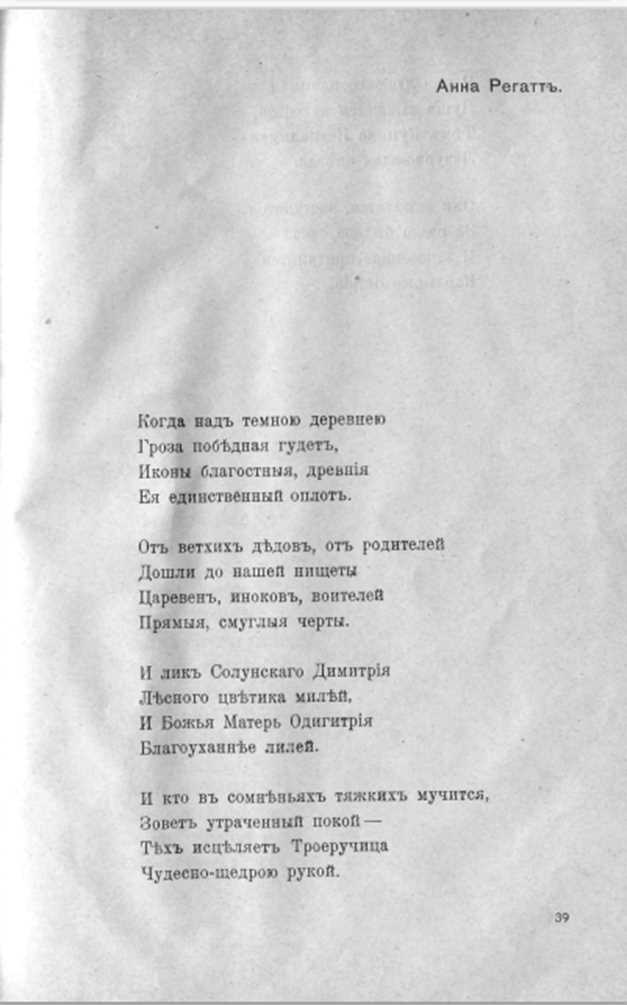

Юная Елена с охотой посещала пушкинский кружок. Там познакомилась с Ю. Г. Оксманом (1895 – 1970), А.А. Блоком, Ю. Н. Тыняновым (1894 – 1943) и Георгием Владимировичем Масловым (1895 – 1920), начинающим поэтом и пушкинистом. Он осенью 1916 года стал её первым мужем. Тогда же Елена Тагер начала писать и свои стихи. В «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни», редактируемом известным издателем В. С. Миролюбовым (1860 – 1939), в № 1 и № 3 за 1915 год под псевдонимом – перевёртышем Анна Регат опубликовали её первые стихи.

«Мы, – вспоминал один из кружковцев Всеволод Рождественский (1895 – 1977), – сходились по вечерам, соблюдая строгую очерёдность, то в крошечных чердачных комнатушках, то в благопристойных буржуазных квартирах». Студенты дерзостно мечтали о сокрушении символизма. «Ни один спор, – рассказывал Рождественский, – не обходился без Анны Регат, девушки с бледным, удлинённым лицом и широко раскрытыми, «мистическими» по тогдашней моде, глазами. Стихи её отличались тонким вкусом».

Елена Тагер не удержалась и в январе 1915 года осмелилась написать самому Блоку и спросить его мнение по поводу своих стихов. Александр Александрович ответил юной поэтессе. И даже непродолжительное время состоял с Анной Регат в переписке.

Умудрённая жизненным опытом Елена Михайловна много лет спустя вспоминала: «Когда рассеялся туман первого восторга, я опять написала ему. Поблагодарила за внимание, поблагодарила «за урок» (при всей юной самонадеянности, я всё же поняла, что дан мне урок нешуточный) и упомянула, что мне хотелось бы получить обратно стихи. Ещё день – два – и опять письмо в белом конверте, на этот раз – заказное, полновесное. В письме – мои стихи; и почти на каждой странице – признак того, что их не «просматривали», а ответственно и внимательно читали. Кое-что обведено тонкой чертой, иное заключено в скобки, а в одном месте его карандаш сердито отчеркнул две строчки и против них чётко написал: «Этого нельзя». Это – именно те строчки, где неуклюжий, неловкий оборот создавал, как я поняла позже, впечатление двусмысленности».

В номерах №7-8 «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни» за 1916 год публикуются её новые стихи наряду с С.А. Есениным (1895 – 1925) и Н. А. Клюевым (1884 – 1937).

Шестого ноября 1916 года в литературно-артистическом кабаре «Привал комедиантов» (1916 – 1919) Елена Тагер и Георгий Маслов сыграли свадьбу. «Привал комедиантов» открыли в пику закрытого ранее из-за нарушения, царившего в те годы «сухого закона», знаменитого литературного кафе «Бродячая собака» (1911 – 1915 гг.). Расположенный на углу Марсова поля и набережной реки Мойки в известном доме Адамини, в современной нумерации домов он имеет три адреса: Марсово поле, дом 7, Аптекарский переулок, дом 8, набережная реки Мойки, дом 1. «Привал» тогда пользовался бешеным успехом у литературно-художественной братии. Сегодня это старинный жилой дом со своей историей.

Впереди молодожёнов ждала целая жизнь, полная творческих планов и радужных надежд. Они были безмерно счастливы и даже в самых страшных снах не предполагали, что в совсем недалёком будущем их, впрочем, как и всю Российскую империю, ждут грандиозные, фатальные перемены.

Новый 1917 год встретили по-семейному вдвоём в «Привале Комедиантов». «Мы с мужем заняли отдельный столик, – вспоминала потом Елена Тагер. – Нам никого не было нужно, нам нравилось «одиночество вдвоём». У нас не хватило денег на вино, но мы опьянели от этой причудливой обстановки».

Внезапно грянувшую Февральскую революцию молодожёны восприняли с огромным воодушевлением. Они молоды, все кругом братья и сёстры! Да здравствует Новая Россия! Какая тут к чёрту учёба? Тем более Елена поняла, что скоро станет матерью.

Не доучившись, Тагер без сожаления бросает Бестужевские курсы, и вместе с мужем едет к его родным в городишко Мелекесс (Димитровград) недалеко от Симбирска (ныне Ульяновск). На новом месте они активно включаются в политическую деятельность города. Готовят выборы в Учредительное собрание.

Октябрьская революция, словно ушат с холодной водой, сразу отрезвила супругов. Зашагавшую по стране семимильными шагами Советскую власть они категорически не приняли. Идеи большевиков не разделяли.

Георгий Маслов, вместе с отцом – кадровым офицером Русской императорской армии, вступил в 1918 году в добровольческий антибольшевистский отряд, сформированный в Симбирске, и вместе с ним выдвинулся в сторону Омска, где присоединился к нарождающейся белой армии А.В. Колчака (1874 – 1920). Елена из-за родившейся в том же, 1918 году, первой дочери Авроры (1918 – 1937) осталась на месте.

Пока вокруг бушевали страсти разгорающейся братоубийственной Гражданской войны, в Петрограде, в октябре 1918, вышел скромный сборник стихов в мягкой обложке. В него вошли произведения семи поэтов, в том числе и Георгия Маслова, и Анны Регат.

Николай Гумилёв (1886 – 1921) в Петроградской ежедневной газете «Жизнь искусства» за первое ноября 1918 года написал положительный отзыв: «Стихи Ан¬ны Регат – хорошие, живые, по праву появив¬шиеся на свет.… Хотелось бы видеть больше стихов Анны Регат. Все её вещи, собранные «Арионом», разные, и каждая хороша по-своему».

Сведения о жизни Елены Тагер с маленькой Авророй в период с 1918 по декабрь 1920 года весьма сдержанны и противоречивы. По одним данным она находилась на службе у белых в Самаре. По другим – у красных в Саратове. Из сохранившихся документов явствует, что 23 мая 1919 года в Симбирске её брак с Масловым официально расторгли. Подробности сего поступка не известны.

Сама Елена Михайловна о том периоде своей жизни с грустью нам сообщает: «Три года провела в Поволжье, видела гражданскую войну, голод, разруху. В последний вечер 1920 года я, как из другого мира, возвратилась в Петроград. Поезда ходили вне графиков и расписаний, и никто не встретил меня. Извозчиков не было. На Московском вокзале нашёлся бойкий гаврош с салазками. Я привезла родным неслыханный дар: три пуда муки. Мой мешок улёгся на салазки, а я пошла за ними, направляясь к Летнему саду. Я шла, как оглушённая, едва узнавая пустые неосвещённые улицы с их глухо закрытыми парадными, с их сугробами снега до вторых этажей».

К моменту возвращения в родной город она понесла первую ощутимую утрату. В начале 1920 года 14 марта на больничной койке в Красноярске от сыпного тифа умер её бывший муж, отец дочери Авроры, Георгий Маслов, не дожив до 25 лет. Умер в полном одиночестве и унынии. Белая армия отступила дальше на Восток без него. Могила безвременно ушедшего поэта не сохранилась.

Для Елены Тагер начинается новый виток в жизни. В совершенстве владея четырьмя европейскими языками (английский, французский, немецкий, итальянский) и ещё довольно сносно говоря на шведском и греческом, Елена устроилась переводчицей в американскую организацию АРА.

Данная организация, по-английски – American Relief Administration (АРА), создана по распоряжению тогдашнего президента США Вудро Вильсона (1856 – 1924) для оказания помощи голодающей после Первой мировой войны и революционных потрясений Европе. Руководителем организации Вильсон назначил политика Герберта Гувера (1874 – 1964) – будущего 31 президента США (1929 – 1933).

Охвативший после сильнейшей засухи в 1921 – 1923 года ужасающий голод ряда областей Советской России, в основном в Поволжье, заставил Советское правительство через известного писателя Максима Горького обратиться в АРА за помощью. Американцы, как ни странно, согласились. Открыли несколько представительств своей организации у нас в стране, в частности и в Петрограде. Вот в эту самую АРА, чтоб хоть как-то прокормить себя и свою семью, в 1921 году Елена Тагер устроилась переводчиком.

Американцы предприняли несколько командировок в Поволжье. Пришлось Елене Михайловне вернуться в знакомые места. В этих командировках она познакомилась со своим вторым мужем: Николаем Степановичем Авдеевым (1888 – ?).

Её вторая дочь Мария Николаевна со слов матери позже писала: «Там же в АРА работал и мой отец. Они ездили по глубинным районам и организовывали пункты питания… Мама говорила, что ничего более страшного, чем этот голод, она в жизни не видела. А я, несмотря на прошедшие годы, очень хорошо помню фотографии: на две бочки положены доски, а на них лежат лохматые головы съеденных мужчин и женщин – было много случаев людоедства. А сзади стоят инспектора АРА, среди них и мои родители».

В 1923 году за сотрудничество с АРА Елену Тагер и Николая Авдеева обвинили в «экономическом шпионаже» и отправили в ссылку в Архангельск. Вместе с ней на новое место отправились её мать и дочь Аврора. Проживали Тагер в Архангельске на Пермской улице в деревянном доме под номером пять в одной из комнат бывшего купеческого дома.

В ссылке Елена Михайловна трудилась экономистом в Промкооперации. Новая должность предполагала частые командировки по труднодоступным местам Русского Севера, который за время ссылки изъездила буквально вдоль и поперёк. Бывая в отдалённых посёлках и леспромхозах, она по-настоящему влюбилась в эти прекрасные, но суровые места, и в красивых и мужественных людей, их населявших.

Будучи от природы человеком наблюдательным и творческим, она написала несколько вещей по результатам своих поездок. Ещё находясь в ссылке, в 1924 году, там же в Архангельске, в коллективном сборнике Общества краеведения «На Северной Двине» опубликовали её объёмный этнографический очерк «Искусство и быт Севера». Помимо этого она написала несколько статей (1923, 1924 г.) как экономист в местный профильный ежемесячный журнал «Северное хозяйство», издававшийся в Архангельске с 1923 по 1936 годы. Причём довольно толковых.

В том же 1924 году Елена Тагер вышла замуж за давнего знакомого Николая Авдеева. Плодом этого брака явилось появление на свет в 1925 году второй дочери Марии. Однако замужество оказалось недолговечным и вскоре супруги расстались. Дочь Мария Николаевна осталась с матерью.

За чёрной полосой в жизни неизменно следует и белая. В конце 1927 года у Елены Михайловны закончился срок ссылки, и она вернулась в любимый город. Теперь он назывался Ленинград. Переполненная новыми впечатлениями и творческими планами, Тагер решает начать жизнь заново. Хотя это и не просто, ведь вместо одной дочери она привезла назад две.

Возвратившись из ссылки, она с удивлением увидела, что Ленинград конца 1927 года совсем не похож на голодный Петроград 1923 года. Жизнь в городе трёх революций стала другой, значительно лучше. Уже нет той суровой необходимости, что заставляла искать место потеплее, чтоб получить на корку хлеба. Относительно сытый Ленинград конца 1927 года даёт теперь возможность сделать любимую литературу своим основным занятием и при помощи пера зарабатывать на жизнь.

Для начала она начинает сотрудничать с «Издательством писателей в Ленинграде», созданным в том же, 1927 году, писателем Константином Фединым (1892 – 1977 г.) и рядом других литераторов на кооперативных началах. Впоследствии, в 1938 году, это издательство трансформировалось в государственное издательство «Советский писатель».

В те годы, когда вся страна при помощи первых пятилеток семимильными шагами активно строила социализм, нашлось дело и для советских писателей. Многие из них, чтоб не остаться в стороне от грандиозных исторических перемен, совершали поездки по регионам, а после делились с читателями своими впечатлениям об увиденном со страниц новых произведений. Не минула чаша сия и Елену Михайловну, получившую известность после публикации в издательстве «Радуга» (1929 год) двух книг детских стихов «Поясок», «Венчики-бубенчики» и сборника рассказов «Зимний берег» – изданного в том же 1929 году и переизданного в 1931-м.

Еленой Михайловной написана пьеса для детей в трёх действиях «Гудочек», к сожалению, не опубликованная и не поставленная. Сохранилась лишь её машинописная версия. К тому же она вошла (1929 – 1932) в ленинградский филиал содружества писателей революции «Перевал», созданный А.К. Воронским (1884 – 1937г) – писателем и литературным критиком. К слову сказать, большинство членов «Перевала» оказались в дальнейшем репрессированными.

В 1930 году Елена Тагер вместе с группой писателей, куда, кроме неё, вошли Николай Чуковский (1904 – 1965) – сын известного детского писателя, автора «Мойдодыра» К.И. Чуковского, Сергей Спасский (1898 – 1956) – советский поэт и прозаик, Георгий Куклин (1903 – 1939) – советский писатель, репрессирован. Их компанию назвали «Северная бригада». Вчетвером они добрались до Мурманска и объехали почти всю береговую линию Кольского полуострова.

Перед бригадой были поставлены следующие задачи: «Во-первых, обследование строительства, изучение экономической и общественной жизни края, прилегающего и тяготеющего к Ленинграду; Во-вторых, – поиск литературных форм, способных наглядно запечатлеть стремительную поступь нашего времени». По итогам поездки «Северной бригадой» созданы три сборника очерков: «Шальная вода», «Сквозь ветер» и «Остров Кильдин». В последний сборник работы Елены Тагер не вошли.

Запланированной цели, а также явного успеха у читателей и критиков, сборники не достигли. В 1931 году Л.Я. Гинзбург (1902 – 1990 г.) – известный советский литературовед сделала такую запись: «Коля Чуковский с гордостью рассказывал о деятельности «Северной бригады». Это он, Спасский, Ел. Тагер и Куклин; они ездили в Карелию и совместно написали книгу. Очевидно, что важно работать коллективно на производстве; очевидно, что важно и хорошо коллективно ездить в дикие места, потому что экспедиция имеет практические возможности, которых лишён одинокий путешественник; но почему хорошо, если четыре писателя напишут книгу совместно? Будущим историкам литературы придётся научиться распознавать эти словесные аберрации, эти пересаженные лозунги и игрушечные смыслы».

Несмотря на прохладное отношение к очеркам со стороны критиков, Тагер продолжает трудиться на ниве литературы. Из под её пера выходят рассказы «Дорога к счастью», «В тумане», помещённые в сборнике «Ровесники» (1932 год), повесть «Желанная страна» – журнал «Красная новь» №10 за 1934 год, сборники повестей и рассказов «Ревизоры», «Горная идиллия», «Чужая жена» (1935 год). Её принимают в Союз писателей.

Жизнь, казалось бы, удалась. В 1934 году после надстройки двух этажей над основным зданием, ей дали квартиру в известном Писательском доме. Дом имеет тройной адрес: набережная канала Грибоедова 9, Малая Конюшенная улица, 4/2, Чебоксарский переулок. В нём в разные годы проживало около 130 известных и не очень писателей. Сейчас это действующий жилой дом и в нем расположен мемориальный музей – квартира писателя М.М. Зощенко (1894 – 1958).

Вот как об этом периоде жизни Тагер вспоминала очевидец Софья Альтерман, первая жена ленинградского писателя Дмитрия Константиновича Острова (Остросаблина) (1906 – 1971): «Я познакомилась с Еленой Михайловной в 30-х годах. Закончилось строительство квартир для писателей по каналу Грибоедова. Над длинным невысоким домом было надстроено два этажа. В этом «недоскрёбе» и мой муж получил квартиру.

Через несколько дней к нам зашла Елена Михайловна. Похвалила меня за быстро наведённый порядок, за «уют с незначительными средствами». Ясное лицо, живые глаза, доброжелательная улыбка и неизбывное чувство юмора. И мне сразу же захотелось видеть и слышать её как можно чаще.

Не прошло и года, как в мой дом пришла беда: мой муж, Д. Остров, получил другую «квартиру» – сначала в Ленинграде, в «Крестах», а затем далеко – на Ангаре. Я, убитая горем, осталась одна. Нашего сына к себе взяла моя мама.

Зашла Елена Михайловна:

– Разделённое горе – половина горя, – сказала она и настояла, чтобы я, по возвращении с работы, приходила к ней.

Больше месяца жила я у Елены Михайловны. Сколько тепла, понимания, душевной чуткости дала она мне в эти тяжёлые дни.

У Елены Михайловны была большая квартира, там жили её мать, тётка и две дочери – Аруся и Маша.

В большой комнате над письменным столом висел портрет поэта Георгия Маслова, умершего в гражданскую войну. Значительным его произведением была поэма «Аврора». В память о ней их дочь названа Авророй.

На столе, на полочках, на подоконнике стояли цветы, зимние букетики, лежали разных окрасок сухие мхи, причудливые ветки. В квартире обитали ещё сибирский кот, собака Пушок, ёжик, черепаха и мои страшные враги – две белые крысы».

В 1936 году вышел сборник литературных переложений Елены Тагер «Якутский фольклор», в 1937 – «Долганский фольклор». Критики приняли эти работы благожелательно. В том же, 1937, году литературный журнал Ленинградского отделения Союза писателей СССР «Литературный современник» в №3. (С.137 – 152) опубликовал этнографический очерк Тагер «Сорока» (эпизод из военной интервенции на Севере в 1918 году).

Тот, 1937, год, оказался переломным не только для всей страны, но и лично для Елены Михайловны и её семьи. С этого времени её начинают преследовать ещё худшие несчастья, что встречались раньше. От перитонита на девятнадцатом году жизни умирает её старшая дочь Аврора, студентка Горного института. А в следующем, 1938 году, 16 марта арестовывают Елену Михайловну. Начинается её тернистый путь по тюрьмам, лагерям, местам ссылки, растянувшийся на долгие и мучительные годы.

Поводом для ареста стал донос литературного критика и журналиста Николая Люсечевского (1907 – 1978), в дальнейшем ставшего главным редактором издательства «Советский писатель» (1951 – 1957), а позже, с 1964, его директором.

Люсечевский автор многочисленных кляуз на неугодных литераторов, своих современников. Из самых «громких» его оговоров, кроме Тагер, ложный донос на поэтов Бенедикта Лифшица (1886 – 1938), Бориса Корнилова (1907 – 1938) – первого мужа поэтессы Ольги Бергольц (1910 – 1975), в результате чего их расстреляли, на поэта Николая Заболоцкого (1903 – 1958), «отделавшегося» восемью годами лагерей.

Делом Тагер занимался младший лейтенант НКВД Николай Лупандин (1902 – ?), набивший к тому времени руку на фальсификации дел подобного рода на ленинградских интеллигентов. Сейчас он занимался «изобличением» очередного «врага народа» в лице председателя ленинградской писательской организации поэта Николая Тихонова (1896 – 1979), впоследствии ставшего Героем Социалистического труда. Николай Тихонов и его окружение оказались причиной ареста Елены Михайловны.

Дело шло туго: Николай Заболоцкий, на которого младший лейтенант НКВД очень рассчитывал, оказался трудным орешком и ни в какую не хотел с ним сотрудничать. Заболоцкий отказался давать показания и на себя, и на Тихонова. Никакие меры воздействия не помогли палачам выбить нужные им признания. Наверное, поэтому Николай Заболоцкий получил восемь лет, а не расстрел.

Елена Михайловна такой стойкостью не обладала: не выдержав издевательств, она, слабая женщина, подписала всё, что от неё хотели. Как можно её за это осуждать? Тогда запросто ломали здоровых и сильных мужчин.

Пока шло так называемое следствие, Николай Тихонов вышел из опалы. До сих пор не вполне ясно, кто за него тогда заступился. Но, похоже, решение о пересмотре к нему отношения властей принимали на самом верху. Тагер, к тому времени плотно попавшую в жернова репрессий, сия милость обошла стороной. 23 сентября 1938 советский суд осудил её по печально известной 58 статье и отправил «исправляться» в исправительно-трудовой лагерь на Колыму на долгие десять лет.

Осенью 1939 года, пережив великие дорожные испытания, Елена Михайловна прибыла в лагерный пункт Балаганное – в наши дни это территория Ольского района Магаданской области. В пути её застало страшное известие о смерти хорошо ей знакомого поэта Осипа Мандельштама (1891 – 1938), скончавшегося 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере недалеко от Владивостока. Позже она посвятит ему своё стихотворение «Нетленной мысли исповедник».

Нетленной мысли исповедник,

Господней милостью певец,

Стиха чеканного наследник,

Последний Пушкинский птенец!..

Вот она снова на Севере. Только этот Север не идёт ни в какое сравнение с её ссылкой в 20-х годах. Просто чудо, что она сумела выжить и не лишиться рассудка в тех нечеловеческих, чудовищных условиях. Поразительно, но даже там, на Колыме, Елена Михайловна продолжала писать стихи, позже опубликованные. Её пронзительные строки лучше всего повествуют о тех суровых реалиях, где ей пришлось провести часть своей жизни. К большому сожалению, часть её стихотворений так и остались не опубликованными.

Я думала, старость – румяные внуки,

Семейная лампа, весёлый уют…

А старость – чужие холодные руки

Небрежный кусок свысока подают.

Я думала, старость – пора урожая,

Итоги работы, трофеи борьбы…

А старость – бездомна, как кошка чужая,

Бесплодна, как грудь истощённой рабы…

1945 г.

В 1943 году из Балаганного её перевели в Магадан, где режим содержания оказался несколько легче. «Много раз Елена Михайловна доходила на мелиорации и на лесоповале, – вспоминала Евгения Гинзбург (1904 – 1977), советская писательница и журналист, одно время содержавшаяся вместе с Тагер в Балаганном. – Но вот за последние три года она достигла лагерной тихой пристани. Её актировали, то есть признали за ней право на лёгкую работу по возрасту, по болезням. И перед ней открылась вершина лагерного счастья – она стала дневальной в бараке западных украинок… Полюбила девчат. И девчата её полюбили. Особенно тяжёлого делать не давали. Дрова сами кололи, полы мыли. Многие даже стали кликать Елену Михайловну «Мамо»».

В блокаду, в осаждённом Ленинграде, у Тагер умерли мать (декабрь 1941) и тётка (февраль 1942). Дочь Машу знакомые помогли эвакуировать в октябре 1942 года на большую землю. Слегка отъевшись, Маша ушла на фронт и дошла с боями до Вены. В сентябре 1945 года демобилизовалась. Перебралась в Бийск, где вышла замуж и родила дочку Наташу – внучку Елены Михайловны.

У самой Елены Михайловны срок заключения закончился в 1948 году, но она настолько растерялась от свалившейся на неё свободы, что ещё целый месяц оставалась в лагере. И те самые украинки целый месяц подкармливали её, отрывая еду от своей скудной пайки. В конце концов, Елена Михайловна взяла себя в руки и покинула негостеприимный Колымский край.

Селиться в крупных городах ей было запрещено. Поэтому для своего места жительства она выбирает Бийск. Позже она вспоминала: «новый 1949 год я встретила в Бийске, стены комнаты все блестели от инея – не было дров, не было даже достаточного куска хлеба, – вспоминала она. – Денег – ни полкопейки, ни четверть копейки. Деньги, что прислала Маша, ушли на квартплату и на затычку долгов, и к Новому году ничего не осталось. И вдруг, за полчаса до Нового года, вошел соседский мальчишка, рыжий озорник и хулиган, мученье всего околотка, – вошел, вынул из кармана штанов страшный, перемятый пряник и сказал: «Нате, Елена Михайловна!» И стало мне сразу и весело, и больно, и тепло, больше всего тепло…»

Здесь, в Бийске, она, наконец, спустя столько лет, обнимает свою дочь и внучку. Об официальном занятии литературой в то время не могло быть и речи. Тагер устраивается на местный завод красить детали.

В Бийске в 1951 году её арестовывают в третий раз. «Тщательно рассмотрев мою жизнь в Бийске за все три года, – писала позже Елена Михайловна, – следователь не нашёл материала для новых обвинений. Следствие закончилось, и вдруг следователь в присутствии прокурора сообщил мне, что дело направлено в ООО при МГБ… А прокурор нашёл нужным меня обнадежить словами: «Много Вы не получите, во всяком случае, не более, чем в прошлый раз». Я спросила, как это понять: никаких новых дел за мной не обнаружено, а по старому делу я отбыла наказание полностью. За что же мне угрожает новая репрессия? На это прокурор ответил: «Не будем заниматься вопросом, который имеет чисто теоретическое значение… отчасти вы получили в 38 году недостаточно, надо добавить, отчасти есть другие основания».

И вот её, 56-летнюю, измученную женщину отправляют на спецпоселение в Северный Казахстан в Мамлютку. Там она пишет эти стихи:

Здравствуй, зимний вечер,

Непроглядный мрак!

Здравствуй, здравствуй, ветер,

Мой старинный враг!

Под окном стучится,

Трубит у ворот,

Вдоль по степи мчится,

Про меня поёт:

«Белые одежды

Смерть тебе готовит,

Брось свои надежды

И не прекословь ей».

Ветер, враг жестокий,

Пощади, помилуй.

Не зови до срока

В чёрную могилу;

Зажигать мне рано

Гробовые свечи —

Я ещё воспряну,

Я ещё отвечу!..

Всё плохое рано или поздно заканчивается. В жизни Елены Михайловны наступил светлый период. В 1953 году умер Сталин. Её дело пересмотрели и закрыли за отсутствием состава преступления. В ноябре 1954 года она получила паспорт. Ей разрешили вернуться к нормальной жизни, но, пока, без права возращения в столичные города. Тагер мечтала вернуться в город своей юности – теперь уже Ленинград, но вынуждена была поехать в Саратов, куда к тому времени перебрались дочь с внучкой.

Тогда же у неё завязалась переписка с К.И. Чуковским (1882 – 1969) – известным детским писателем, с которым познакомилась ещё до революции. Неожиданно Корней Иванович принял самое деятельное участие в её судьбе. Он обратился в прокуратуру с запросом о полной реабилитации Тагер и получении для неё разрешения проживать в Москве и Ленинграде. А для начала выслал ей 1000 рублей для поправки финансового благополучия и пригласил жить на свою дачу в Переделкино.

Елена Михайловна с радостью согласилась, и целый месяц провела в Переделкино, помогая Чуковскому в работе над воспоминаниями о И.Е. Репине (1844 – 1930) – известном русском художнике, с которым Корней Иванович был хорошо знаком. «По щучьему велению я очутилась под Москвой в гостях у Корнея Ивановича. Здесь хорошо, как в раю. Корней Иванович ежедневно звонит в Военную прокуратуру и бессчётно раз был там. – писала Тагер, – Целый день я работаю, работаю на совесть, ведь Корней Иванович сам человек сугубо рабочий и от своих помощников требует чёткости и основательности в работе. Он несколько раз в день предлагает мне сделать передышку, а вечером просто отбирает у меня книги и рукописи, но я сама увлекаюсь и тороплюсь, потому что после почти двадцатилетней паузы дорвалась до литературного дела, по которому я так изголодалась. Тороплюсь, потому что у меня нет особой уверенности, что я надолго здесь останусь».

Корней Иванович сумел добиться пересмотра дела и снятия с Тагер судимости. Однако с дачи ей пришлось съехать и вернуться в Саратов. Родня классика детской литературы, мягко говоря, оказались не в восторге от загостившейся помощницы.

С грустью она констатировала: «Я очень поправилась, отдохнула. Месяц в Переделкино прошёл, как светлый сон. На мой закат печальный блеснул луч такой прекрасной дружбы. Сколько внимания, теплоты и заботы израсходовал на меня Корней Иванович. Здесь я надышалась таким творческим воздухом, насмотрелась на такую неутомимую художественную и исследовательскую работу, даже приняла в ней некоторое участие. Горько мне теперь возвращаться в Саратов к очередям и кастрюлям».

Всё же Чуковскому удалось добиться полной реабилитации своей подопечной. Ей выдали новый паспорт, по которому она уже могла проживать во всех городах Советского Союза. И в 1956 году Елена Михайловна вернулась в Ленинград. Ей выделили комнату в коммунальной квартире на Гаванской улице Васильевского острова. В 1957 году выплатили компенсацию за конфискованную в 1938 году квартиру. Причём денег оказалось столько много, что все в дамскую сумочку не влезли. Пришлось их запихнуть в снятый чулок.

Жизнь налаживалась. Увы, к огромному сожалению, это уже была не та молодая и красивая женщина, что 18 лет назад насильно покинула любимый город – здоровье оказалось основательно подорвано. Однако тяга к литературе не иссякла, и она вновь с головой погрузилась в литературную жизнь Ленинграда.

В 1957 году переиздали её сборник рассказов «Зимний берег», написала книгу об Афанасии Никитине, воспоминания о Блоке и Мандельштаме. Приступила к работе над новым романом «Светлана». Последний завершить не успела. И всё время писала стихи, которые при её жизни больше не публиковали. Но они очень нравились Анне Ахматовой (1889 – 1966) известной поэтессе, с ней она подружилась, заселившись в 1961 году в писательский дом на улице Ленина, 34, где за три года до кончины получила отдельную двухкомнатную квартиру. Ахматова въехала в этот дом почти одновременно с Тагер. Довелось ей побывать и на даче Анны Андреевны в Комарово.

Последние годы Елена Михайловна вела тихую и размеренную жизнь литератора. Она забрала к себе из Саратова внучку Наташу и старалась ей привить дух блистательного Петербурга. Всего один раз после восемнадцати летних скитаний по тюрьмам и ссылкам она вспылила. Вера Панова (1905 – 1973), востребованный советский писатель и драматург, однажды на одном из литературных заседаний неожиданно заявила: «Хватит с нас этой возни с реабилитированными!». Это заявление больно задело Тагер. Тем более странно это было слышать такие слова от Пановой, чей муж сгинул в сталинских лагерях. Елена Михайловна отозвалась стихами:

Ну, правильно! Хватит с вас этой возни.

Да хватит и с нас, терпеливых,

И ваших плакатов крикливой мазни,

И книжек типически лживых.

Не выручил случай, и Бог нас не спас

От мук незаслуженной кары…

А вы безмятежно делили без нас

Квартиры, листаж, гонорары.

Мы слышали ваш благородный смешок…

Амнистии мы не просили.

Мы наших товарищей клали в мешок

И молча под сопки носили.

Задача для вас оказалась легка:

Дождавшись условного знака,

Добить Мандельштама, предать Пильняка

И слопать живьём Пастернака.

Но вам, подписавшим кровавый контракт,

В веках не дано отразиться.

А мы уцелели. Мы живы. Мы факт.

И с нами придётся возиться.

Здоровье, подорванное в лагерях и ссылках, помноженное на такое непростое отношение к ней некоторых коллег по цеху, вскоре дало о себе знать. 11 июля 1964 года Елена Михайловна Тагер скончалась на 69 году в жизни в своей ленинградской квартире. Похоронена 14 июля на кладбище «Памяти жертв Девятого января» во Фрунзенском районе Ленинграда. Внучку Наташу, спустя два месяца после смерти бабушки, переселили в коммунальную квартиру.

Елена Михайловна Тагер – талантливая поэтесса и прозаик не успела в полной мере реализовать и раскрыть свой литературный талант при жизни по известным причинам. Стойко перенеся все ужасы сталинских лагерей, она сохранила человеческую теплоту и сострадание к людям. Не завершив задуманное, она рано угасла. В планах у неё значился роман и о сталинских лагерях. Не успела. Жаль.

Ещё жаль, что творчество Е.М. Тагер сейчас мало кому знакомо. Кроме уже упомянутой книги 1966 года «Повесть об Афанасии Никитине», после её смерти наиболее значимым стало издание аж 1994 года московского издательства «Возвращение» сборника стихов «Десятилетняя зима». Крик души – так кратко можно охарактеризовать это её посмертно изданное произведение. Негусто. Правда, в интернете всегда есть возможность ознакомиться с её творчеством. Ну, хоть что-то. Если кто-то из читателей внял моему призыву, то значит, я не зря потратил своё время над работой о Елене Михайловне Тагер.