Но, разумеется, всё ироничное остроумие сюжета так бы и осталось поводом для лёгкой усмешки, если бы не музыка. А она – тоже ярко русская, какую только и мог сочинить гениально одарённый ученик Римского-Корсакова и Лядова. Особенно в первом действии Стравинский пребывает под сладкими чарами своих старших коллег-сказочников. Начиная со второго действия в его композиторском языке происходит заметный поворот. Дело в том, что начатая в 1908-м, опера была закончена только в 1914-м, а шесть лет для композитора такого ранга – огромный срок. За него Стравинский успел пройти путь от туманного скрябинизма «Жар-птицы» до лубочной площадности «Петрушки» и брутальной этники «Весны священной», где уже никакие «измы» над ним не довлели, – он сам стал одним из диктаторов мировой музыкальной моды. И в музыке второго и третьего действий «Соловья» эти переклички со знаменитыми балетами Игоря Фёдоровича очень слышны, а в наиболее колоритных звончато-перкуссионных моментах можно угадать даже будущую звуковую графику «Свадебки», как раз в ту пору начатой, но завершённой почти десятью годами позже, в 1923-м.

И вот в том, что вся эта тонкая вязь интонаций, попевок, ритмов, вкупе с многочисленными ассоциативными мостиками в прошлое и будущее музыки, стала слышна, огромна заслуга дирижёра-постановщика Владимира Понькина. Думаю, в нашей стране сегодня по пальцам одной руки можно пересчитать маэстро, способных так сочетать утончённую аналитичность слышания со страстной увлечённостью музыкой. Да ещё и заставить дышать довольно-таки глухой в акустическом отношении зал «Геликона» на Новом Арбате (бывший конференц-зал одного из министерств), где труппа обитает с момента закрытия исторического здания на Большой Никитской на реконструкцию в 2007 году, и конца той реконструкции не видно… Притом оркестр Понькина – нечто большее, чем тот инструментальный ансамбль, что мы видим в оркестровой яме. По сути, поющие актёры на сцене – такие же его солисты, как, скажем, гобой, изображающий Механического соловья, или забавно «бегающие» друг за другом трубы – звуковой образ подобострастно семенящих придворных. В этом смысле все исполнители, и более, и менее голосистые, – на своём месте, как строчки в партитуре: Александр Миминошвили (Император), Андрей Палмарчук (Рыбак), Ксения Вязникова (Смерть)… Хотя признаём, что особые аплодисменты достались Лидии Светозаровой, чьё лёгкое сопрано с его чуть гипертрофированной «металлической» вибрацией очень подходило к характеру партии Соловья, живо-тёплой, но всё же не вполне «человеческой».

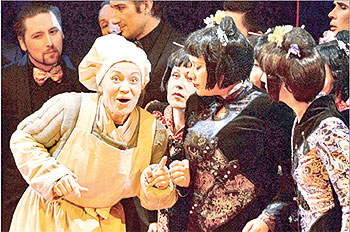

Визуально спектакль в оформлении традиционных для «Геликона» Татьяны Тулубьевой и Игоря Нежного очень прост: едва ли не единственный мотив оформления сцены – многочисленные китайские фонарики-шары. Незамысловато-

обобщённы и костюмы, в которых совсем чуть-чуть «китайщины» и стиля модерн. Можно было бы даже упрекнуть художников в не слишком выразительном решении – если бы не акварельная колоритность музыки, которая делает ненужными любые сценические чрезмерности. На этом фоне бросилась в глаза остроумная деталь: костюм Механического соловья (которого изображает медленно и «деревянно» танцующая статистка) – самый волшебно-переливающийся, но когда приглядишься, понимаешь, что ничего дешевле на свете не бывает, – это просто завеса из радужно отсвечивающих компакт-дисков. Делая во время спектакля заметки, я в них для краткости обозначал Механического соловья как МС. И только потом понял, насколько эта аббревиатура (если в ней увидеть латиницу) подходит «звуко-консервной» природе персонажа. Имели ли в виду постановщики и такой смысловой штрих? Возможно, нет, но тем больший им респект за идею, которая работает уже и в автономном режиме.

Органику атмосферы оперы нисколько не нарушила допущенная постановщиками лёгкая вольность: в тихо угасающем конце партитуры они добавили медленную дробь этнографических барабанов. Никакой глубокой идеи, как признался Бертман, здесь нет: просто спонсоры накануне подарили театру вот такую экзотическую вещь, ну а что ж музыкальному инструменту пылиться без дела – он создан, чтобы работать и звучать. И эти неспешно сыплющиеся глухие удары, постепенно уходящие в тишину, похоже, дополнительно подзавели публику – крики «браво» на их фоне прозвучали особенно эмоционально. Среди артистической элиты, заполнившей в тот вечер зал «Геликона», я заметил и одного из вдохновителей пермского «Соловья» Георгия Исаакяна (он был в ту пору руководителем театра). Увидеть одного режиссёра, аплодирующего другому, – большая редкость.